Каждый год 27 марта по всему миру отмечается День театра.

В России начала театрального искусства неразрывно связаны со скоморошеством. Благодаря инициативе Алексея Михайловича Тишайшего 17 октября (по ст. ст.) 1672 года состоялась «презентация» нового вида сценического искусства под названием театр, которое, благодаря успешной премьере и дальнейшему царскому содействию, нашло понимание и поддержку у заинтересованных зрителей. Свои домашние театры вскоре завели князья Милославский, Матвеев, Долгорукий, Шереметев. Постепенно эта светская «потеха» пошла «в массы», получая почитателей среди боярства, помещиков, купцов, мещан. Во второй половине XVIII века отечественная театральная школа воспитала плеяду талантливых драматургов, композиторов, художников, актёров, певцов, музыкантов, танцоров, хореографов, декораторов и т.д.

Официальная дата основания русского профессионального театра — 30 августа 1756 года. Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении русского театра». Императрица повелевала: «… учредить Русский для представления трагедий и комедий театр, для которого отдать Головинский каменный дом, что на Васильевском острову, близ Кадетского дома. А для оного поведено набрать актеров и актрис: актеров из обучающихся певчих и Ярославцев в Кадетском корпусе, которые к тому будут надобны, а в дополнение еще к ним актеров из других не служащих людей, также и актрис приличное число. На содержание оного театра определить, по силе сего Нашего Указа, считая от сего времени, в год денежной суммы по 5000 рублей, которую отпускать из Статс-Конторы всегда в начале года по подписанию Нашего Указа…». Директором был назначен поэт и драматург Александр Сумароков.

12 июля 1783 года Екатерина II подписала Указ о создании «Комитета для управления зрелищами и музыкой». Придворные театры были преобразованы в «городские». Например, в Императорском театре в год требовалось ставить 6 больших спектаклей бесплатных (придворных): на первый год на Масленице и «после 4-х праздников наших» (дни тезоименитства, рождения, воцарения и коронации) – «по одной или по 2 оперы серьезные и по 2 новые оперы комические». Затем представления могли повторяться как платные спектакли для широкой публики.

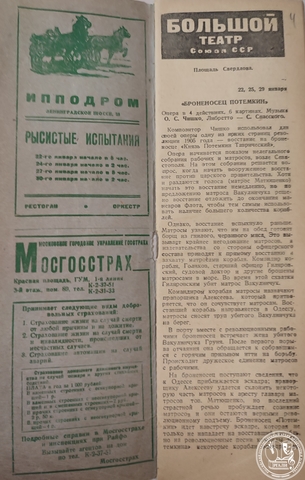

На содержание театров выделялось 174 000 рублей (уплата должна была производиться по полугодиям, в январе и июле), четко оговаривалась система финансирования и управления посредством инспекторов или надзирателей. Тогда же появились в России русские театры оперы и балета в Петербурге и Москве, Русский драматический театр в Москве, постоянные иностранные труппы. Императорскими театрами в России позднее стали: Мариинский и Александринский — в Петербурге, Большой и Малый — в Москве. Среди постоянных иностранных трупп императорскими театрами, находящимися в подчинении Дирекции императорских театров, были французские и немецкие труппы Петербурга и Москвы, Итальянская опера.

Вместе с тем сохранились и имевшие давние исторические корни дворовые, усадебные, помещичьи (крепостные) театры. В период XVIII — начала XIX века в России их насчитывалось 173. Из них в Москве — 53, Петербурге — 27, усадьбах — 52 и в других городах — 41. По мнению современных исследователей, временем их заката стал XIX век. Промышленный переворот и развитие индустриального общество диктовали свои правила - провинциальные помещичьи сценические затеи с карты России исчезли, уступив место антрепренерам новой формации.

В разгар Гражданской войны — 26 августа 1919 года — председатель СНК РСФСР В.И. Ленин подписал Декрет «Об объединении театрального дела». Все театры были национализированы, а для координации их работы в рамках Наркомата просвещения была создана особая структура — «Центротеатр». Этим документом была открыта новая страница в славной истории отечественного театра, связанная с «советским XX веком».

Население страны, погрузившейся в хаос революции, было малограмотным. Поэтому театральные подмостки оказались одним из наиболее действенных средств пропаганды и агитации за требуемые для реализации советского «проекта» мировоззренческие ценности. Согласно Декрету, государственная культурная политика должна была гарантировать общедоступность театрального искусства трудящимся массам. Вместе с тем, «Центротеатр» получил право давать указания репертуарного характера «…в направлении приближения театра к народным массам и их социалистическому идеалу…».

1920-е годы — время смелых экспериментов в театральной жизни. Значительным явлением стали спектакли о революции В. Мейерхольда, произведения таких авторов как В. Маяковский, М. Горький, В. Биль-Белоцерковский, К. Тренев, Б. Лавренев, А. Луначарский были пропитаны борьбой за идеалы нового общества социальной справедливости. Для реализации принципа доступности театрального искусства активно применялось проведение выездных спектаклей. Например, Малый театр за десять месяцев 1919 года дал более 170 спектаклей в центральных регионах России.

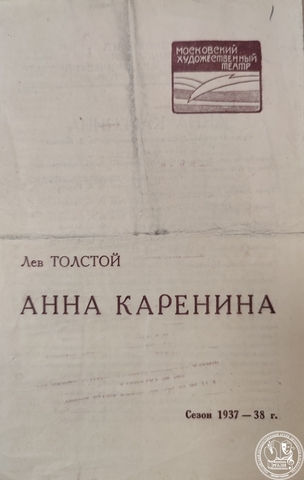

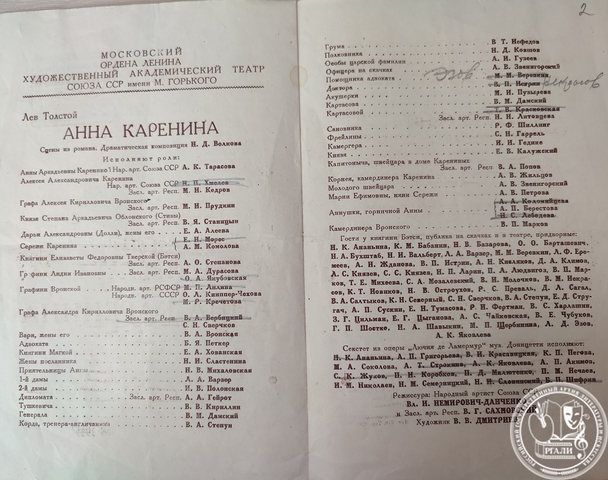

Дальнейшее развитие советского театрального искусства шло в условиях усиливающегося государственного контроля и давления. Вместе с тем, существовал не только «кнут», но и «пряник»: в 1936 году для деятелей театра, музыки и кино было установлено звание «Народный артист СССР». Первыми им были награждены К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, В.И. Качалов, И.М. Москвин, Е.П. Корчагина-Александровская, М.М. Блюменталь-Тамарина, Б. В. Щукин и др. Именно в 1930-е гг. были поставлены такие знаменитые пьесы и спектакли, как «Машенька» А.Н. Афиногенова, «Таня» А.Н. Арбузова, «Парень из нашего города» К.М. Симонова и др. На этих и подобных им произведениях было воспитано поколение советских людей, выдержавшее натиск нацизма, одержавшего Победу в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны.

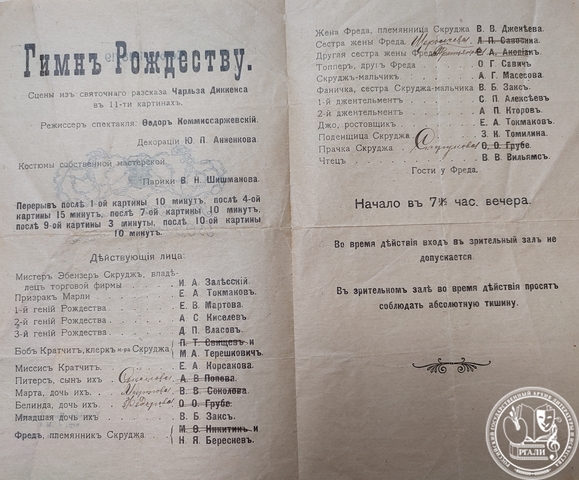

Ещё не одно поколение исследователей будет пытаться осмыслить историю театральной сферы, разобраться в рисунке её сложных хитросплетений, чтобы понять, как, несмотря на «тиски социалистического реализма» и далеко не тепличные условия рыночной «свободы», творцам удаётся создавать шедевры мирового искусства, воспитывая своего зрителя в лучших традициях гуманизма и идеалов нравственности. У наших современников есть счастливая возможность обратиться к историческим источникам, бережно хранимым в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), дополняющим, уточняющим, расширяющим сложившиеся представления об истории отечественного театра. На сайте архива поисковый запрос «театры» выдаёт результат: 89266 ед. хр. связанных с этой тематикой. При этом в архиве отложились материалы, с разных сторон освещающие театральную деятельность: это и делопроизводственная документация организаций, осуществлявших государственное управление театральной сферой (например, Наркомата просвещения РСФСР, Главного управления театров при Комитете по делам искусств при СНК СССР, Министерств культуры СССР и РФ и др.), фонды самих театров (например, Государственного академического Малого театра (Ф. 649), насчитывающий 1013 ед. хр. за 1880—1941 годы); 2-го Московского Художественного театра (МХТ 2-й) (1924—1936) (Ф. 1990), насчитывающий 718 ед. хр. за 1913—1962 годы; Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац (с 1964 года по настоящее время) (Ф. 3471) 539 ед. хр. за 1964—2004 годы и мн. др.), а также многочисленные фонды и коллекции самих деятелей культуры.

Сегодня РГАЛИ и театры связывают тесные узы дружбы.

На сайте архива можно посетить виртуальную выставку «Художники театра и кино: рисунки, фотографии, документы из собрания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ)" . Мир театра представлен здесь фотографиями сцен из спектаклей Московского Камерного театра и Государственного театра им. Вс. Мейерхольда, выполненными художниками А. Экстер, А. Весниным, братьями В. и Г. Стенбергами, В. Рындиным, Г. Якуловым, показаны работы художника Ю. Гомбарга: гримы, эскизы костюмов, шаржи и портреты актеров Государственного Еврейского театра 1930-х — 40-х годов. Богатый архивный материал отражает дух времени и атмосферу театральной жизни того периода.

В выставочном зале РГАЛИ с 5 декабря 2024 года по 27 февраля 2025 года проходила выставка «Вечный современник: к 200-летию Малого театра. По материалам РГАЛИ» в честь юбилея открытия исторической сцены в конце октября 1824 года. На ней можно было увидеть рукописи, переписку, фотографии из фондов писателей и драматургов А.Н. Островского, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А.В. Сухово-Кобылина, К.А. Тренева, Б.С. Ромашова, В.М. Гусева, А.Е. Корнейчука, В.В. Вишневского и др. Их дополняли материалы из собраний корифеев Малого театра и режиссеров, которым посчастливилось в нем работать: А.И. Южина, М.Е. Ермоловой, А.А. Яблочкиной, А.П. Ленского, Е.Д. Турчаниновой, В.Н. Пашенной, М.Ф. Ленина, А.Н. Попова, М.И. Царева, М.С. Нарокова, Б.А. Бабочкина, Ю.М. Соломина. В оформлении экспозиции также использовались эскизы костюмов и декораций работы А.А. Арапова, М.В. Добужинского, Б.Г. Кноблока и других известных художников.

В заключение приведём немного статистики: по данным Министерства культуры РФ, на 2024 год в России работает около 640 театров (с учетом подразделений и филиалов), ежегодно организуется более 3 тыс. новых постановок, в лидерах по посещаемости находится Санкт-Петербург (на 100 жителей приходится 54 похода в театр).

Л.Н. Лазарева,

главный специалист РГАЛИ