«Соболевский, друг Пушкина» — зачастую именно такая характеристика отмечается рядом с именем этой неоднозначной фигуры. Но стоит хоть немного углубиться в биографию Сергея Александровича, станет ясно: не Пушкиным единым! Герой этой статьи — широко образованный человек, библиофил и талантливый библиограф, собравший уникальную коллекцию изданий о путешествиях, редких библиографических справочников и литературы об издательском деле. Библиотека Соболевского высоко ценилась не только в России: она пользовалась заслуженной славой и по всей Европе.

Сергей Александрович Соболевский родился в Риге и стал, как иногда пишут, «побочным сыном своих родителей». Его отец, Николай Александрович Соймонов, сам, будучи исконно русским, за значительное денежное пожертвование приписал сына к польскому дворянскому роду Соболевских. Представителям этого рода присваивался герб «Slepowron» («слепой ворон» – рус.), получил его и Сергей Александрович. Острый на язык, он так подшучивал над своим «фамильным» гербом: «Слепая ворона залетела невзначай с берегов кофейной Вислы — оттуда, где рожи очень кислы, — к обитателю лазурных невских вод». Впрочем, библиофил до глубины души, Соболевский нашёл гербу и полезное применение — запечатлел его в своём экслибрисе.

Рождается ли человек с любовью к книгам в сердце или это приходит со временем и воспитанием? Уже в десятилетнем возрасте юный Сергей записывал в книгу «Расходов при мадами» следующие траты: «бедной женщине – 25 коп., за мыло духовое – 50 коп., за книгу Fables de Lafontain — 4 p. 50 коп.». Позднее мадам сменилась месье и статьи расходов вроде «за клучик», «за ножичек», «за игрушки для Катиньки» постепенно совсем уступили место тратам на книги. Семнадцатилетний Соболевский сообщал в письмах отцу о покупке книг Жуковского, Батюшкова, Озерова, Цицерона, Тацита и других. Отец всячески поощрял сына на этом поприще. В 1820 году он подарил юному библиофилу первую книгу с автографом — «Стихотворения» Василия Львовича Пушкина, своего друга. Пройдёт не так много времени и многие известные литераторы и ученые будут считать за честь преподнести Сергею Александровичу книги со своей подписью.

Много внимания в воспитании Соболевского уделялось и иностранным языкам. Уже ребёнком он читал и переводил на латинский язык целые главы «Истории государства Российского». Затем — усиленные занятия английским, испанским, португальским и даже голландским. Благодаря этому позднее он совершенно свободно вёл переписку с европейскими библиофилами, дополняя и улучшая свою уникальную книжную коллекцию. Трудно представить, чтобы кто-то ещё в России того времени знал книжный рынок Европы лучше Сергея Александровича — он был едва ли не первым и крупнейшим знатоком иностранной библиографии.

В 1817 году мать определила его во вновь открытый в Петербурге Благородный пансион при Главном педагогическом институте. Помимо глубоких знаний Соболевский приобрел здесь и преданных друзей — В.Г. Глинку, П.В. Нащокина, и Л.С. Пушкина, который, в свою очередь, в 1818 году познакомил приятеля со своим братом Александром. Со временем это знакомство становилось всё крепче, пока не переросло в тесную дружбу. В конце концов, Соболевский взял на своё попечение бытовые и материальные дела легкомысленного и вспыльчивого поэта, став крепкой стеной между Пушкиным и его оппонентами. Множество конфликтов смог погасить этот невероятно дипломатичный человек, пользуясь своим деловитым характером и безусловным доверием Пушкина. По сей день имеет сторонников теория о том, как можно было бы избежать роковой дуэли, высказанная писателем В.А. Соллогубом: «Я твёрдо убеждён, что если бы С.А. Соболевский был бы тогда в Петербурге, он по влиянию на Пушкина один бы мог удержать его. Прочие были не в силах». Проницательная сестра Александра Сергеевича Ольга Сергеевна подмечала, что без Соболевского «Александр жить не может», а о самом Соболевском, что «всё тот же на словах злой насмешник, а на деле добрейший человек».

Дружба дружбой, а библиотека — врозь. Получив известие о гибели лучшего друга на дуэли, Соболевский в Париже задумывается, как помочь финансово осиротевшей семье и, вспоминая библиотеку поэта, пишет в письме следующее: «Библиотека Пушкина многова не стоит; эта библиотека не ученая, не специальная, а собрание книг приятного, общеполезного чтения, книги эти беспрестанно перепечатываются; делаются издания и лучше и дешевле; очень немногие из них годятся в библиотеки публичные. И так не думаю, чтобы их могло купить какое-нибудь правительственное место; а надобно их продать с аукциона, продать наскоро. Для таких обыкновенных книг аукционная продажа выгодна, по незнанию толка в книгах публики. Книги же лучшие, солидные, стоющие денег, на этих же аукционах разберем подороже мы сами... Надобно только, выдавая книги, просматривать, нет ли в них вписанного или отдельных записок».

В то время Соболевский-библиограф так формулировал собственный метод собирательства: «Я не люблю покупать книгу из-за того, что она редка, но всегда стараюсь приобретать редкую книгу, если ею пополняется какой-либо из главных отделов моей библиотеки». Его главной задачей была не покупка книг, а именно подбор их как результат долгих поисков.

Сам себя Сергей Александрович называл «жандармом библиографических дел». Принцип бескорыстного и преимущественного комплектования библиотечных фондов книгохранилищ России был для него несокрушим. В отчётах Публичной библиотеки Петербурга тут и там мелькали записи о «приношениях почётного члена С.А. Соболевского»: с его помощью фонд пополнялся десятками уникальных книжных томов, ценными рукописями и эстампами. Среди подарков Рукописному отделению библиотеки, например, помимо прочих значилось сочинение Екатерины II, написанное её рукой.

Во второй половине жизни Соболевский-библиофил и библиограф был уже известен и в Европе. Он собирал книги по истории книгопечатания, библиографии, всевозможные реестры, описания путешествий, а также, закупая книги на собственные средства, нередко пополнял фонды других библиотек, преподнося им в дар редкие издания из своего собрания. Став казначеем Общества любителей русской словесности, он составил каталоги нескольких общественных и частных библиотек Москвы, опубликовал ряд статей по древнейшим изданиям и рукописям, в том числе комментарии к «Бумагам Екатерины II».

Рассеяние русских книжных собраний всегда больно ранило Соболевского, и для их спасения он делал всё, что только мог. В значительной мере именно его стоит благодарить за сохранение превосходных библиотек М.Ю. Виельгорского, В.Ф. Одоевского, В.М. Ундольского, А.С. Норова. И тем горше, что его собственная неповторимая библиотека, состоявшая из редчайших изданий, после смерти владельца была продана на аукционе в Лейпциге и тут же распылилась. Многие издания ушли в Британский музей, русская и славянская части были куплены профессором Лескином для Лейпцигского университета, а архив с рукописями и письмами Пушкина приобрёл С.Д. Шереметев и на долгие годы укрыл в своей коллекции.

Биограф В.И. Саитов, несмотря на всю свою доброжелательность к Сергею Александровичу, в книге «Соболевский — друг Пушкина», оценил нашего героя так: «Действительно, при своём разностороннем уме, силе воли и европейском образовании, он мог бы стать в ряды видных отечественных деятелей, но в погоне за наслаждениями жизни и светским обществом разменял свои дарования на мелкую монету».

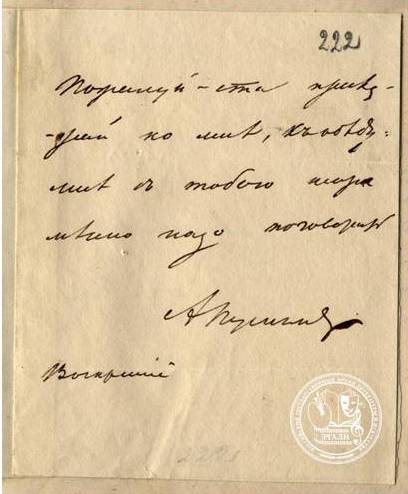

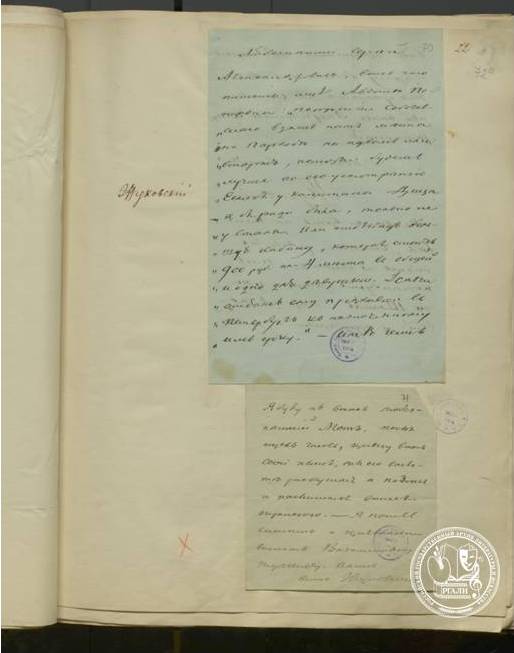

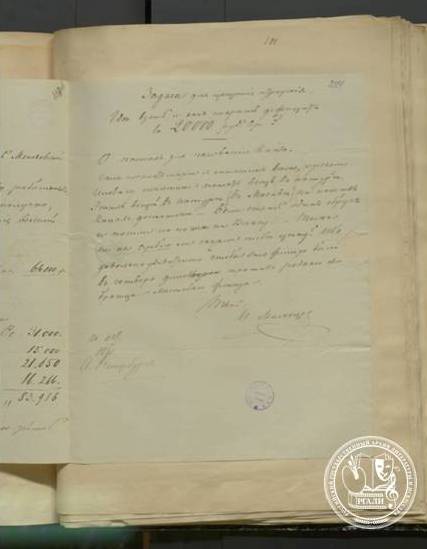

Так ли это? Ответ на этот вопрос исследователи смогут найти с помощью материалов фонда Соболевского, хранящегося в РГАЛИ под номером 450. Фонд составляет 25 томов, содержащих около 4 тысяч ценных писем, вырезок, фотографических портретов, а также данные по формированию и устройству личной библиотеки Сергея Александровича. Материалы имеют характер коллекций, подобранных и расположенных в хронологическом и систематическом порядке.

Отметим, что именно в этом фонде присутствуют уникальные материалы, связанные с Александром Сергеевичем Пушкиным: в первую очередь, это — переписки и автографы писем, ценность которых неоспорима для русской культурной истории.

В.А. Васенкова,

ведущий специалист РГАЛИ