«Кукольника оценят потомки!», − так пророчествовал о своей творческой судьбе сам Нестор Васильевич − поэт, прозаик, драматург, имя которого гремело в 30 – 40-е годы XIX века, но кануло в Лету еще при жизни писателя, а в XX веке было и вовсе прочно забыто. В истории русской литературы осталась лишь крылатая эпиграмма, приписываемая А.С. Пушкину: «Он Нестор именем, но Кукольник делами». Однако если повнимательнее приглядеться к фигуре Н.В. Кукольника, во многом примечательной и интересной, можно легко усомниться в справедливости этих слов.

Родился Нестор Васильевич в Петербурге. Происхождение его необычно: отец, Василий Григорьевич Кукольник (1765 – 1820) был галицийским словаком, выходцем из Австро-Венгрии, получил хорошее образование во Львовском университете и преподавал естественные науки на латинском языке в Академии в Замостье (Польша). В начале XIX века по протекции Н.Н. Новосильцева был приглашен в Россию и в 1803 году переехал с семьей в Петербург, где получил кафедру физики в Главном педагогическом институте, впоследствии преобразованном в Петербургский университет. Нестор Васильевич с гордостью вспоминал: «…Я имел честь родиться в этом голландском Петровском дворце, над седьмым крыльцом, и увидел свет Божий и Царство Русское из окон здания Санкт-Петербургского университета».

Детские годы Кукольника прошли в небольшом имении под Вильной. В профессорской семье было пятеро братьев – каждый из них был назван в честь какого-либо великого человека, Нестор носил имя знаменитого летописца. Дети получили прекрасное домашнее образование, были приобщены к поэзии, музыке, живописи, театру.

В 1820 году профессор Кукольник получает место директора в только что открывшейся Нежинской гимназии высших наук имени князя Безбородко. Его сын Нестор стал воспитанником этого учебного заведения и сразу выделился среди его питомцев своей невероятной начитанностью, особенно в области истории, знанием нескольких языков (французский, немецкий, польский, литовский, латинский), игрой на гитаре и фортепьяно. Вместе с товарищами, в том числе Е.П. Гребенкой и Н.В. Гоголем, издавал рукописный журнал, участвовал в театральных постановках, сочинял куплеты на французском языке. Однокашники смотрели на юношу с восторгом, один лишь Гоголь с иронией относился к славе Кукольника и в будущем не изменил своего отношения к его литературным трудам.

В 1829 году, после окончания гимназии, Нестор Васильевич переехал в Вильну к старшему брату и начал преподавать русский язык в местной гимназии. Интересный факт: через год своей преподавательской деятельности Кукольник издал «Практический курс русской грамматики» на польском языке − пособие, по которому не одно поколение детей, живущих на северо-западе Российской империи, изучало русский язык.

Однако педагогическая карьера не удовлетворяла амбициозного Нестора Васильевича, он мечтал о литературной славе и рвался в столицу. В 1831 году никому не известный провинциал-инородец Кукольник оказался в Петербурге и со всей присущей его натуре энергией приступил к завоеванию литературного Парнаса. И успех не замедлил прийти к нему.

В 1833 году была опубликована первая «драматическая фантазия» Кукольника «Торквато Тассо». В ней рассказывалось о судьбе гениального творца, не понятого и отвергнутого профанной толпой. Эта романтическая история, в которой просматривались автобиографические черты, всколыхнула читающую публику Петербурга, и вскоре появились восторженные отзывы О.И. Сенковского в «Библиотеке для чтения», Е.Ф. Розена в «Северной пчеле», Н.А. Полевого в «Московском Телеграфе». Окрыленный победой, Кукольник издал целую серию «фантазий» о судьбах непризнанных художников, главным образом итальянских: «Джакобо Санназар» (1834), «Джулио Мости» (1836) и др.

Следующим его триумфом явилась историческая трагедия «Рука Всевышнего Отечество спасла» (1834), посвященная победе русского народа над польскими захватчиками в 1612 году. В центре ее − фигуры Минина и Пожарского. Эта пропитанная патриотическим чувством пьеса была поставлена на сцене Александринского театра и вызвала невероятный успех. Современники вспоминали, что зала сотрясалась от рукоплесканий, а люди на галерке от переполнявшего их восторга падали в партер. На премьере присутствовал Николай I, пьеса получила официальное признание, а ее автор удостоился аудиенции во дворце. Стоило Н.А. Полевому опубликовать в своем журнале критические замечания в адрес пьесы, как «Московский Телеграф» был тут же закрыт, а среди столичных литераторов распространилась язвительная эпиграмма:

Рука Всевышнего три чуда совершила:

Отечество спасла,

Поэту ход дала,

А Полевого утопила.

За «Рукой Всевышнего» последовали пьесы, написанные в том же возвышенном патриотическом духе на материале русской истории: «Князь Скопин-Шуйский» (1835), «Князь Холмский» (1840) и др. Они долгие годы не сходили со сцен столичных и провинциальных театров, правда, восторженных отзывов уже не вызывали. Читатели и зрители стали постепенно уставать от напыщенных текстов Кукольника, сложных аллегорий и неправдоподобных сцен, приводящих нередко к непредусмотренному комическому эффекту.

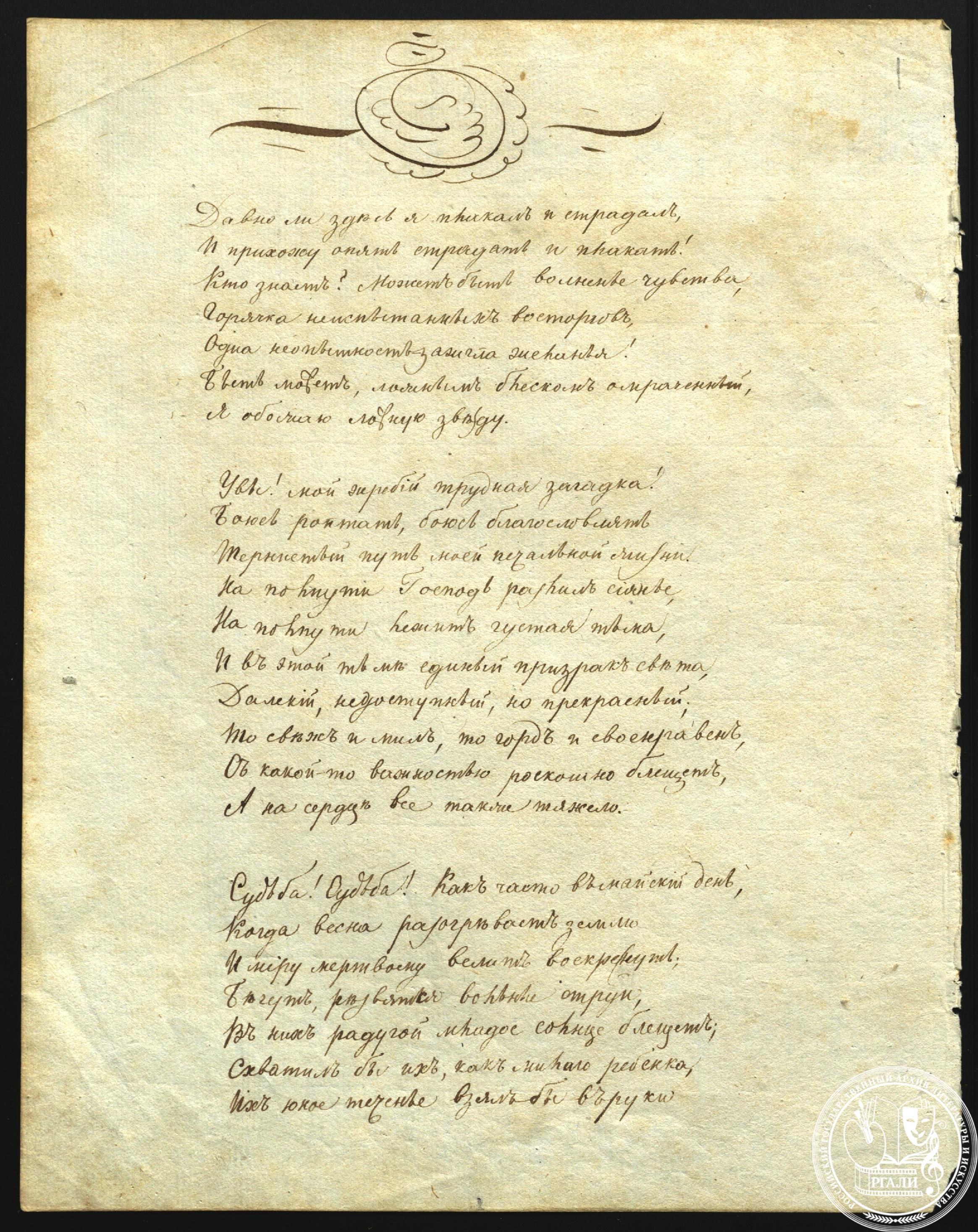

Но Нестор Васильевич не сдавался. Его работоспособность и плодовитость были удивительны. «Господин Кукольник один пишет в год больше, чем все литераторы наши, вместе взятые», − отметил однажды В.Г. Белинский. И действительно, кроме многочисленных драматических произведений, Кукольник сочинял повести и рассказы, а в более поздние годы взялся за романы. И при этом всегда оставался поэтом, автором лирических стихотворений, многие из которых были переложены на музыку известными композиторами – М.И. Глинкой, А.Е. Варламовым, П.П. Булаховым и др. В 1851−1852 годах Кукольник выпустил 10-томное собрание своих сочинений, но это событие в литературном мире осталось практически незамеченным.

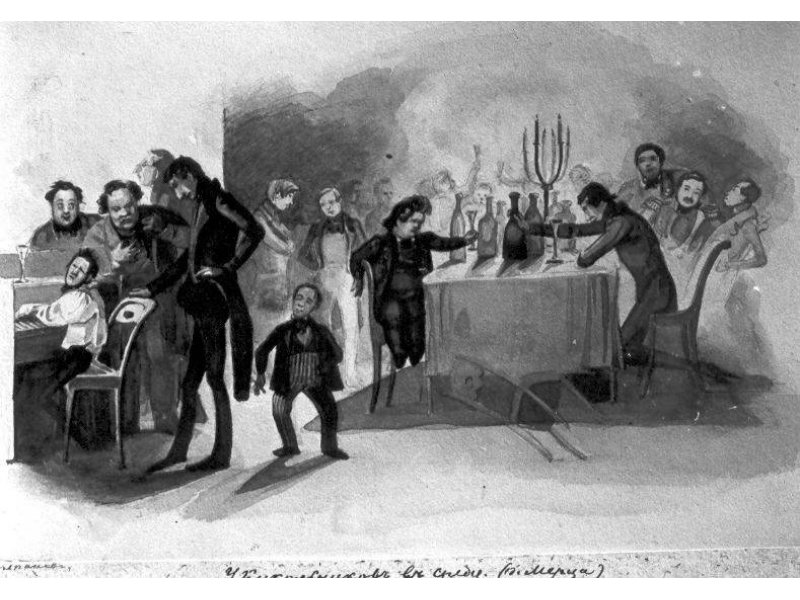

А пока, в 30–40-е годы, писатель не расстается со своей славой. Он общается со множеством людей искусства, в его квартире в Фонарном переулке собирается столичная богема. Знаменитые «среды» братьев Кукольников посещают известные художники, актеры, литераторы, а также сановные любители искусств и простые почитатели таланта писателя. Нередко служения Аполлону оборачиваются служениями Бахусу, и Кукольник получает прозвище Клюкольника. Сохранились карикатурные зарисовки этих застолий.

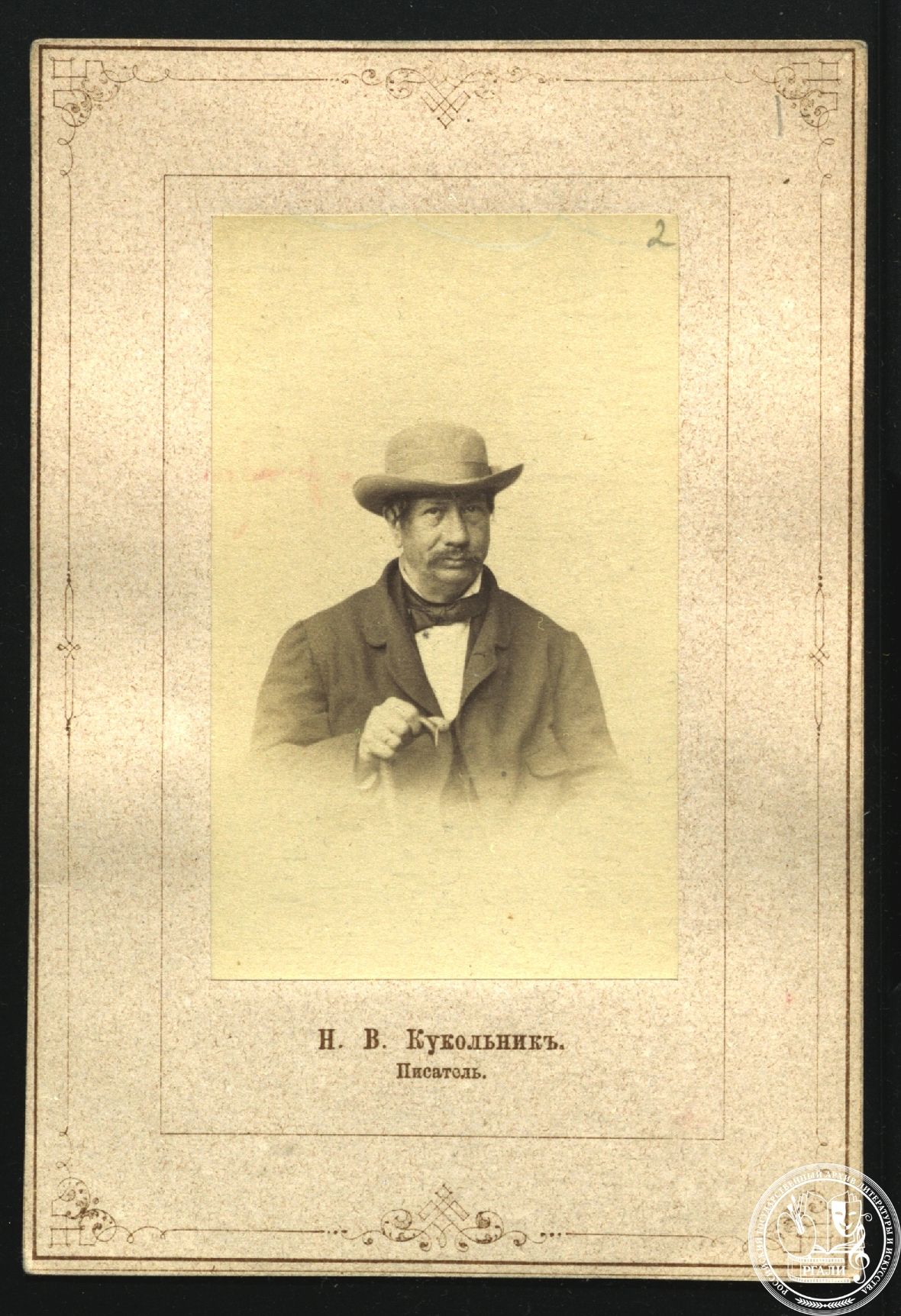

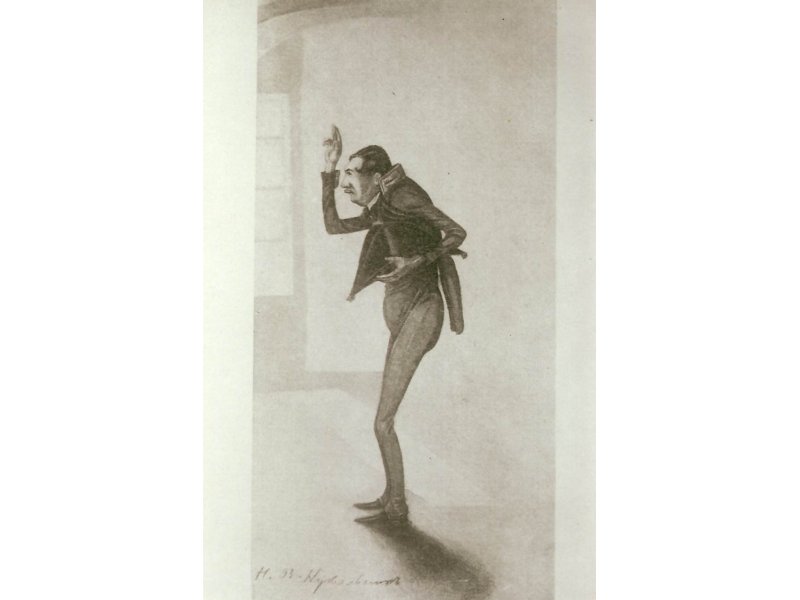

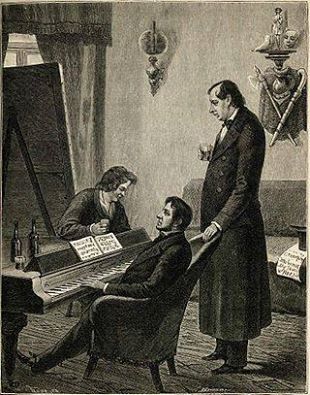

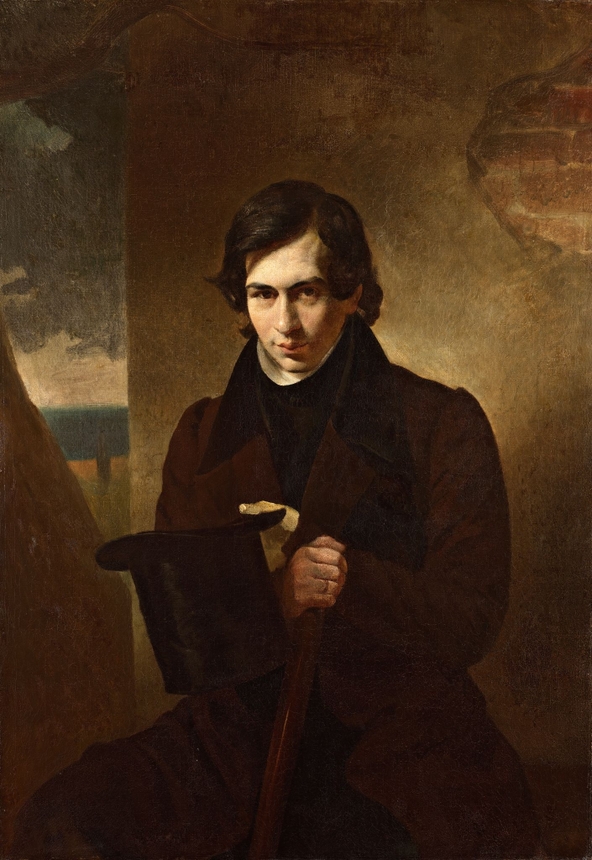

В эти же годы складываются дружеские отношения писателя с М.И. Глинкой и К.П. Брюлловым. Это, пожалуй, самый яркий эпизод в биографии Кукольника. Знаменитый «триумвират» − союз музыки, живописи и литературы − оставил свой след в истории русской культуры. Карл Брюллов создал замечательный портрет Кукольника, ныне висящий в Третьяковской галерее – романтический образ молодого человека, с тростью и цилиндром в руках, с мягким, мечтательным взглядом. Справедливости ради стоит привести словесный портрет Кукольника его современницы Авдотьи Панаевой: «Наружность Кукольника была замечательно неуклюжа. Он был очень высокого роста, с узкими плечами, и держал голову нагнувши. Лицо у него было длинное, узкое, с крупными неправильными чертами; глаза маленькие, с насупленными бровями; уши огромные, тем более бросавшиеся в глаза, что голова была слишком мала по его росту». Неудивительно, что сохранилось множество карикатурных изображений Кукольника, в том числе известных художников того времени.

Самые нежные чувства связывали Кукольника с М.И. Глинкой. Будучи сам музыкантом-любителем, в своем дневнике он писал: «Я совершенно очарован Глинкою; влюблен в него! Игра его превосходна, изящна, экспрессивна… но пение прошибает до слез!.. Мы разговорились, подружились… мы братия по сердцу; мы тотчас поняли друг друга. Господи, благодарю Тебя за это знакомство!» Кукольник был свидетелем создания опер «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» и одним из авторов их либретто. Глинка написал музыку к трагедии Кукольника «Князь Холмский» и ко многим его стихотворным произведениям. Такие замечательные романсы, как «Жаворонок», «Попутная песня», «Сомнение», «О, дева чудная моя», пользовались большой популярностью, а в ХХ веке их исполняли Ф. Шаляпин, С. Лемешев и другие выдающиеся певцы. Нельзя не вспомнить и известный вокальный цикл из 12 романсов «Прощание с Петербургом».

Дружба с выдающимися творцами и искренняя любовь к искусству привели Кукольника к идее издания журналов, посвященных исключительно живописи и зодчеству. На свои литературные гонорары он начал выпускать «Художественную газету» (1836−1841), журналы «Дагерротип» (1842), «Картины русской живописи» (1846) и «Иллюстрация» (1845−1847). Большинство помещенных на их страницах статей были написаны самим Кукольником, что нередко вызывало скептическую улыбку профессионалов. Но это были первые в России периодические издания, посвященные изобразительному искусству, они носили просветительский характер, способствовали развитию в русском обществе вкуса к изящному, и отрицать их значения никак нельзя.

Финансовые проблемы не позволили Кукольнику продолжить издательскую деятельность. Он стал постепенно отходить от литературных и издательских дел, вернулся на службу, все чаще ездил в командировки по южным окраинам России. В 1852 году умер К.П. Брюллов, а через пять лет − М.И. Глинка. Кукольник чувствовал себя одиноким и в самом мрачном состоянии духа подал в отставку в должности действительного статского советника. В 1858 году покинул опостылевший ему Петербург.

Его новое пристанище − Таганрог. Здесь прошли последние десять лет жизни Кукольника. И опять он проявил себя энергичным деятелем, но уже не на литературном, а на гражданском поприще: все свои силы Нестор Васильевич отдает теперь заботам о благоустройстве и процветании Таганрога и шире − Азовского края. Он составляет проект открытия в Таганроге университета («О народном просвещении в землях, лежащих между Азовским и Каспийским морями»), предлагает издавать газету «Азовский вестник», добивается открытия Таганрогского окружного суда, принимает участие в строительстве нового здания городского оперного театра, пишет одно за другим письма высокопоставленным чиновникам. Но в 1868 году его труды и заботы были прерваны скоропостижной смертью.

Похоронен Кукольник был в своем небольшом имении Роща под Таганрогом. В 1931 году кладоискатели осквернили его могилу, а позже она была вовсе уничтожена при строительстве завода Красный Котельщик.

В ХХI веке краеведы Таганрога добились установки мемориальной доски на чудом сохранившемся доме Кукольника, его жизнь и деятельность изучают местные историки, имя литератора становится известным для жителей Таганрога. Пророчество Нестора Васильевича, похоже, сбывается.

* * *

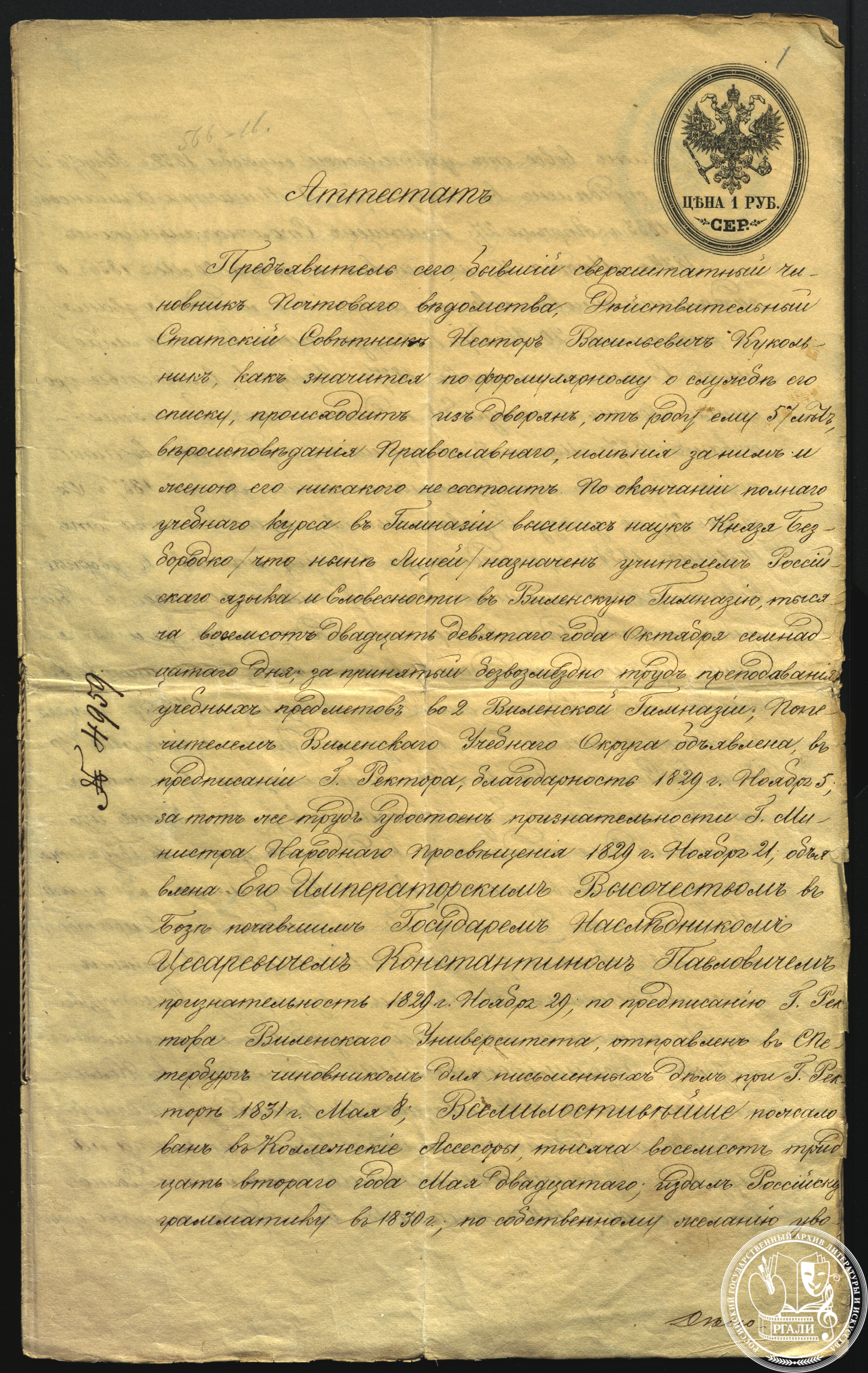

Основной архив Нестора Васильевича Кукольника хранится в Санкт-Петербурге, в Пушкинском Доме (ИРЛИ РАН). В этом городе писатель жил и творил. В нашем архиве (фонд № 254 «Кукольник Нестор Васильевич (1809 – 1868) – драматург, беллетрист») хранится лишь небольшая часть документов: докладные записки, аттестат о службе, рукописи отдельных стихотворений Н.В. Кукольника, его переписка с братьями Петром и Павлом Васильевичами, племянником И.А. Пузыревским, фотография 1850−1860-х годов и некоторые другие материалы. В других фондах отложились письма Н.В. Кукольника литературным деятелям В.И. Далю, В.А. Соллогубу, М.Н. Загоскину и Ф.В. Булгарину.

Н.Ю. Румянцева,

главный специалист РГАЛИ