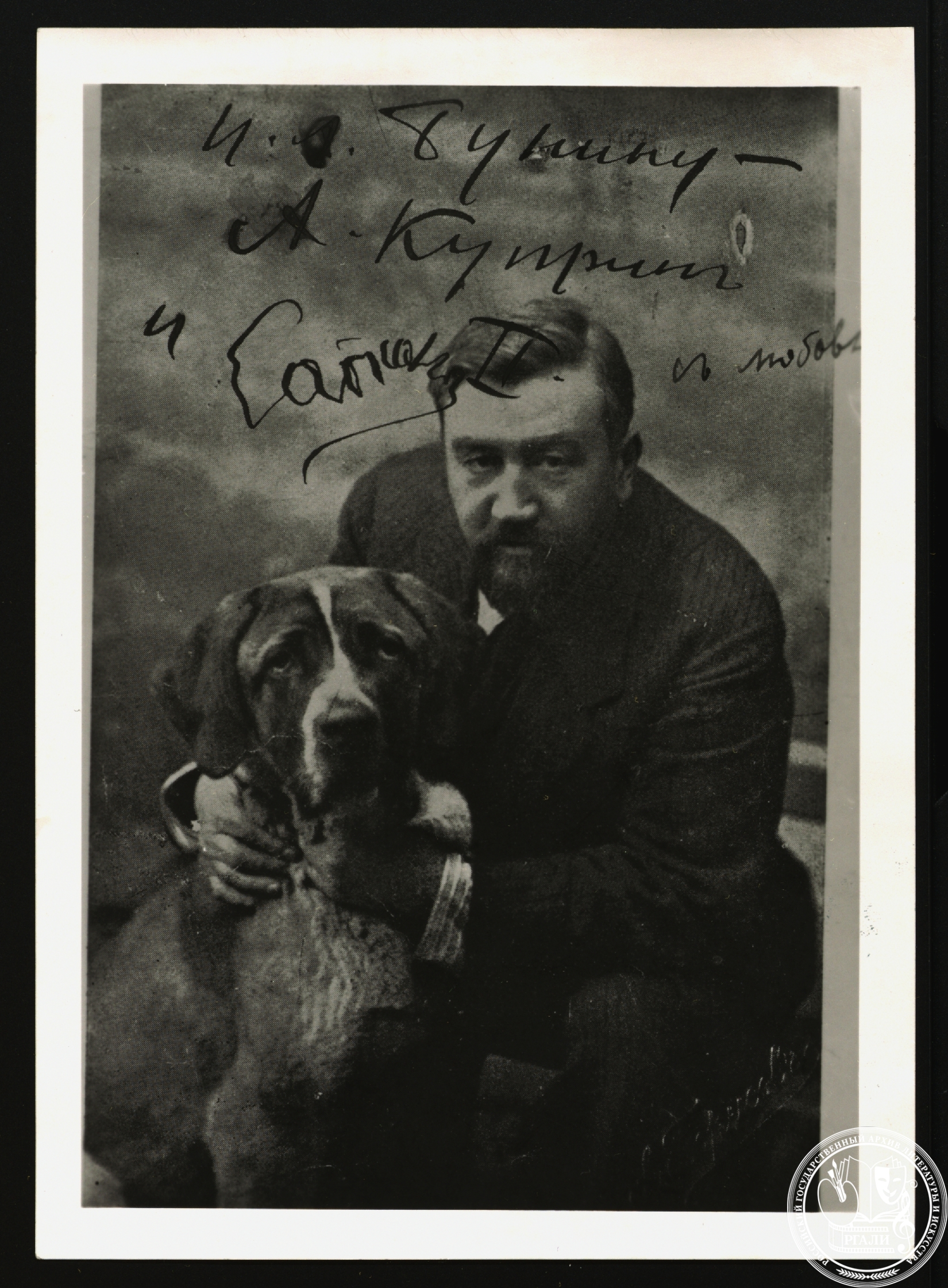

Куприн всегда любил все яркое, особенное, сильное: спорт, атлетов, клоунов, а еще − собак, лошадей. Он словно и себя самого испытывал на прочность и даже не удержался от того, чтобы не полетать на воздушном шаре. А еще он любил маленькие трактиры, где чаще встречались люди не скучной и пошлой обыденщины, а такие, которые из нее были выкинуты. Неутолимая жажда найти в человеке интересное двигала писателем всю жизнь. Свежий рассказ и шутка, услышанные из уст очередного кабацкого кутилы, становились толчком к творчеству, в котором смело переплетались символизм, стилизация и новые формы драмы. Все сюжеты своих произведений он черпал из жизни, а потому, как сказал один из критиков начала ХХ века, у Куприна было «нечто большее, чем любовь к природе. Это дикая влюблённость, страстный экстаз перед нею, наивный восторг перед жизнью … Что-то языческое, прекрасно-свободное живет в Куприне».

* * *

Наш самобытный и крупнейший писатель родился в семье мелкого чиновника, дворянина по происхождению, Ивана Ивановича Куприна. Супруга его, Любовь Алексеевна Кулунчакова, происходила из обедневшего татарского рода, что Александр Иванович всегда особо отмечал.

Когда будущему писателю исполнился год, мать овдовела. На семью свалилась такая бедность, что Любовь Алексеевна, чтобы как-то свести концы с концами, выхлопотала себе место во «вдовьем доме» в Москве, куда определила и сына, ставшего в этом печальном заведении единственным ребенком. Чуть позже шестилетнего сына она сумела пристроить в закрытый пансион. Когда Саше исполнилось 10 лет, его отдали во Второй кадетский корпус. Примерно в это же время начал проявляться и талант будущего литератора, когда он сочинял стихи, писал простенькие рассказы, делал переводы. А одновременно шла его военная карьера, которая продолжилась в Александровском военном училище. Пребывание с детства в закрытых учебных заведениях, отличавшихся жесткой дисциплиной, оставило глубокий след в душе будущего писателя.

После окончания юнкерского училища молодой Куприн недолгое время служил на русско-австрийской границе, но его свободолюбивая натура не уживалась с армейским распорядком. После инцидента с полицией он вышел в отставку и начал свои многолетние скитания по России, сменив немало профессий. По словам хорошо знавшего его И.А. Бунина, Куприн изучал зубоврачебное дело, служил письмоводителем, работал на заводе, был землемером, актёром, циркачом, репортером. «Когда я вышел из полка, – вспоминал затем Александр Иванович, – самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний, − ни научных, ни житейских. С ненасытимой и до сей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги».

В 1896 году появляется первая крупная повесть Александра Ивановича «Молох», обратившая на себя внимание публики и критики.

Благодаря знакомству и дружбе с И.А. Буниным Куприн начинает печататься в журнале «Мир Божий» (его издательницей была дочь известного виолончелиста Карла Юрьевича Давыдова, ставшая позже первой супругой Александра Ивановича). Именно Иван Алексеевич в минуту кризиса предложил Куприну описывать в рассказах солдатскую жизнь:

– Но что ж я напишу? – ответил тот. − Ничего не могу придумать!

– Вы знаете, например, солдат. Напишите что-нибудь о них. Например, какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах и томится, скучает, вспоминает деревню…

– Но я же не знаю деревни!

– Пустяки, я знаю, давайте придумывать вместе…

Так Александр Иванович написал «Ночную смену». Но настоящая известность и признание в литературных кругах пришли к нему после выхода повести «Поединок».

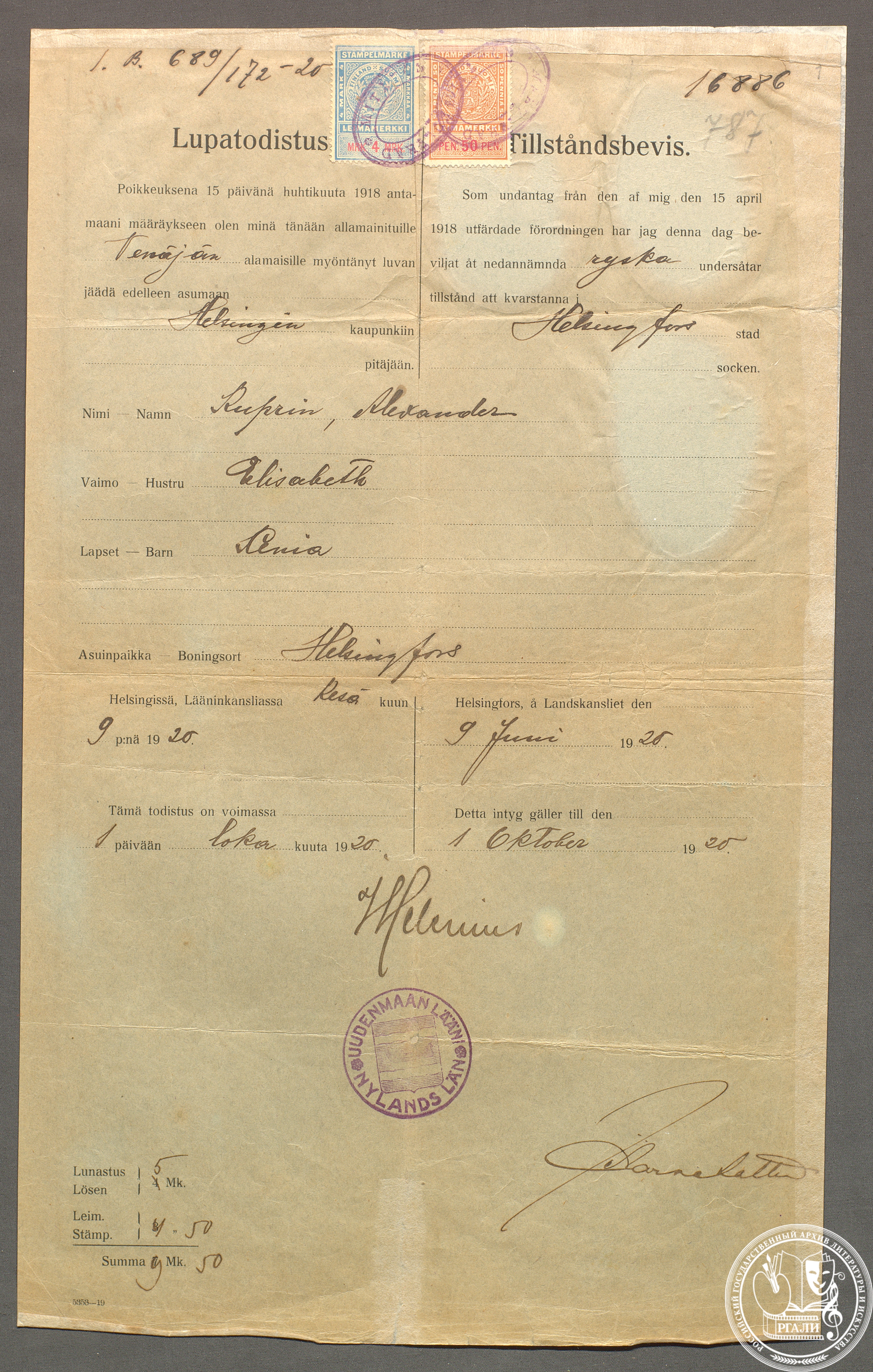

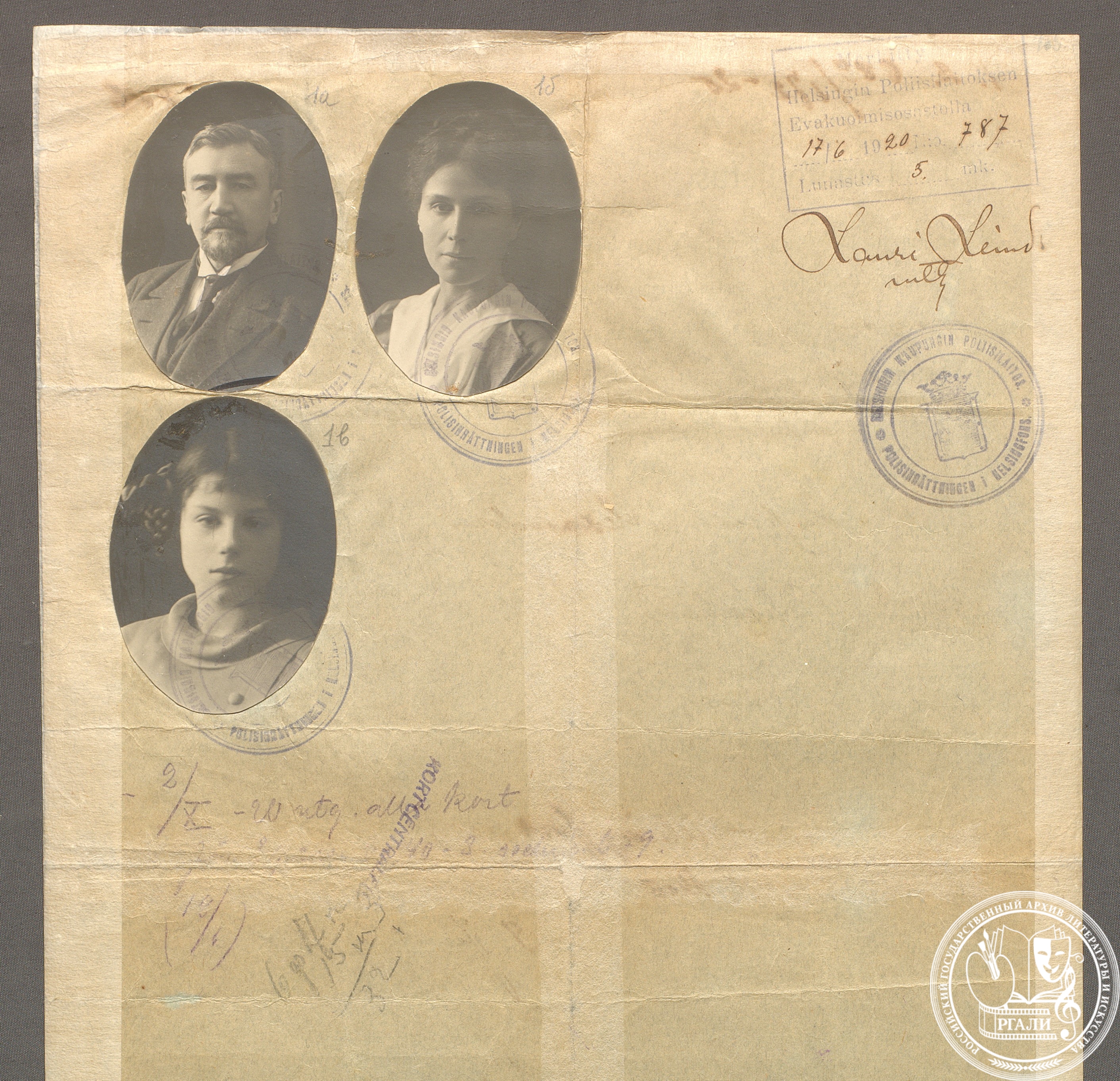

События 1917 года А.И. Куприн сначала воспринял с воодушевлением, встречался с В.И. Лениным, предложив учредить отдельное периодическое издание для сельских жителей. Однако трагедия Гражданской войны привела к творческому кризису и вынудила эмигрировать. Но сначала Финляндия, а затем Франция не стали для Куприна родиной. Он имел, по словам писателя Л.В. Никулина, для этого «слишком старорусскую натуру с размахом, гульбой, безалаберным образом жизни». Живя в парижском округе Пасси, Александр Иванович никак не мог привыкнуть к французскому укладу, мелким «бистро» и таким же мелким, с его точки зрения, людям, с которыми русскому человеку и поговорить было не о чем. Даже его дочь Ксения от второго брака, актриса французского кино, стала более известна за границей, чем ее отец. Это, конечно, и смешило, и огорчало писателя.

В одном из писем первой жене Куприн как-то написал: «… прелестный Париж и все, что в нем происходит, кажется мне ненастоящим, чем-то вроде развертывающегося экрана кинематографии. … Теперь я все чаще возвращаюсь воспоминаниями к Москве, моей прежней детской Москве … Работать для России можно только там. … Ты скажешь – писать беллетристику. Ах, дорогая моя, устал я смертельно и идет мне 54-ый. Кокон моего воображения вымотался и в нем остались пять-шесть оборотов шелковой нити… А правда: умереть бы там слаще и легче было».

Однако жить Александру Ивановичу предстояло еще почти 15 лет. И каждый из этих годов ложился тяжелым грузом на его больное сердце. Так и непринятый Францией, уставший, уже неизлечимо больной писатель вместе с женой Елизаветой Морицовной (Маврикиевной) вернулись на родину весной 1937 года. Директор дома творчества Голицыно С.И. Фонская вспоминала: «Когда машина подъехала к Дому, мы увидали худого старика, который с одной стороны опирался на руку жены, а с другой – на руку М.Я. Аплетина. Куприн был одет в сероватое пальто и такую же шляпу. Глаза его были какие-то растерянные. Он казался очень усталым. Ходил и говорил медленно и тихо, был необычайно взволнован».

Спустя год после возвращения писатель посетил парад на Красной площади, после которого заболел воспалением легких. Болезнь, по всей видимости, усугубила неизлечимый недуг, и 25 августа 1938 года А.И. Куприн скончался. Его похоронили на Волковском кладбище Санкт-Петербурга, недалеко от могилы И.С. Тургенева.

* * *

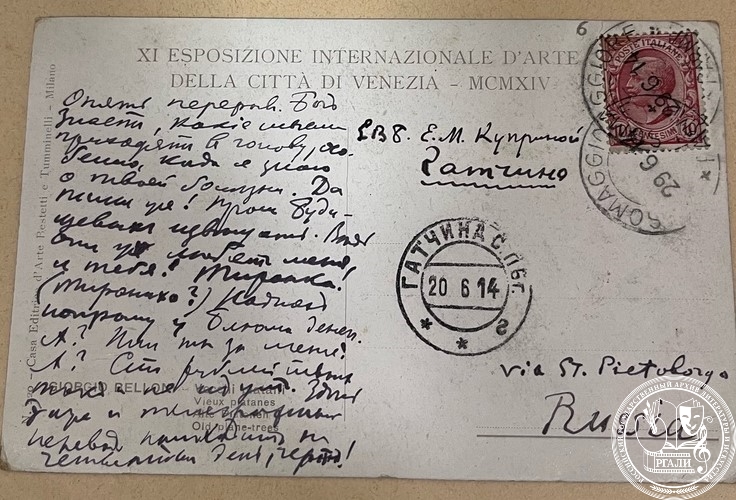

Фонд писателя в РГАЛИ № 240 насчитывает 354 единицы хранения за 1883–1968 годы. Документы поступили в ЦГЛА (РГАЛИ) в 1941 году из Государственного литературного музея. В свою очередь, туда они были переданы в дар в 1938 году Е.М. Куприной.

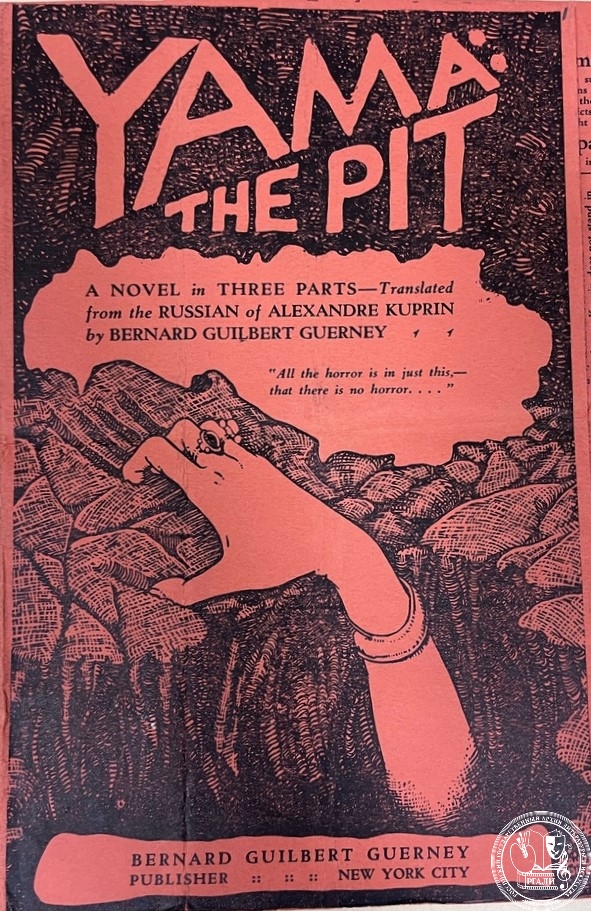

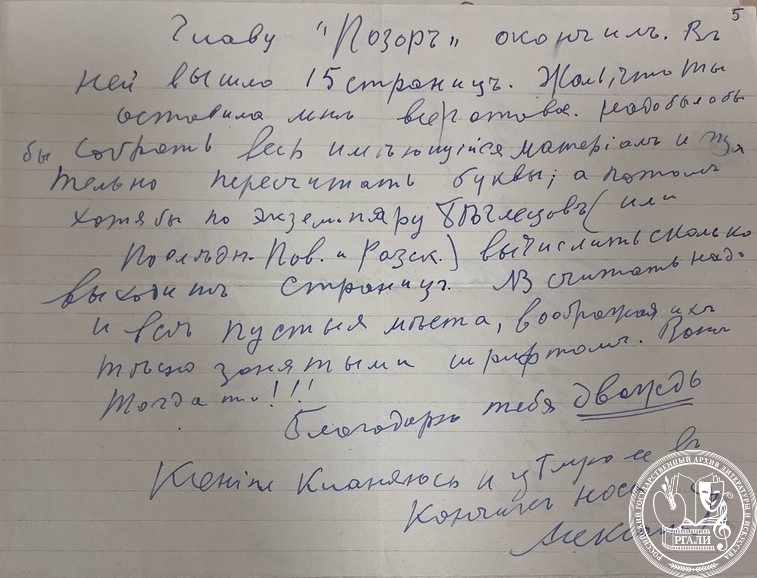

Ныне в небольшом, но разнообразном по составу фонде хранятся семейные документы Куприных, биографические материалы самого Александра Ивановича, его стихотворения, фотографии, ряд изобразительных материалов. Помимо Елизаветы Морицовны, фонд пополняли и другие ценители творчества писателя. Так, рукопись одного из произведений − «Гатчинский призрак» − передал А.К. Кауфман, новые материалы поступили также в 1951 году. Особую ценность представляют документы парижского личного архива А.И. Куприна, поступившие от дочери Ксении. В них отражен весь эмигрантский период жизни писателя за более чем 20 лет. Среди источников − рукописи и варианты ряда произведений: «Золотой бог», «Святая рыбка», «Париж домашний», «Ночная фиалка», «Тульский левша» и пр., а также письма писателя жене и дочери, переписка с И.Е. Репиным, Р. Ролланом.

Помимо РГАЛИ, небольшие личные собрания документов А.И. Куприна хранятся в Российской государственной библиотеке, Российской национальной библиотеке и Институте мировой литературы им. М. Горького Российской Академии наук (ИМЛИ РАН).

Ек. Стенчикова,

ведущий специалист