Николай Иванович Харджиев − один из самых авторитетных знатоков русского авангарда, литературовед, искусствовед, текстолог, архивист, собиратель и хранитель редкостей музейного уровня и мирового масштаба. А еще он – писатель и поэт, сформировавший во многом наше представление и знание об эпохе русского авангарда. Однако несмотря на громкое имя, биографические сведения о нем весьма скудны, чему в немой степени способствовал и сам Николай Иванович.

Он родился в семье банковского служащего − армянина Ивана Егоровича Харджиева, который после 1917 года стал снабженцем в заповеднике Аскания-Нова, и гречанки из турецкого Измира Хрисиклии Мильтиадовны Янсилопуло. Мать по тогдашней традиции умело вела домашнее хозяйство, следила за благополучием мужа, а также за гармоничным развитием сыновей и дочерей. В семье их было четверо. Николай окончил среднее учебное заведение в Каховке и в 1921 году поступил в Институт народного хозяйства в Одессе на юридический факультет, где и завершил обучение в 1925 году, правда, без диплома.

Педагогами института были весьма яркие личности, и под их влиянием Николай сделал первую попытку встать на путь литератора. На первых порах юноша корректировал материалы, публиковавшиеся в периодическом издании «Станок». Затем, с 1926 по 1928 год, преподавал в Одесском государственном техникуме кинематографии, где читал лекции о теории сюжета в советской литературе. Там же он знакомится с поэтом Эдуардом Багрицким, который посоветовал Харджиеву переехать сначала в Ленинград, а затем и в Москву. Основное направление дальнейшей деятельности Харджиева определилось благодаря знакомству с литературоведами В.В. Трениным и Э.С. Грицем.

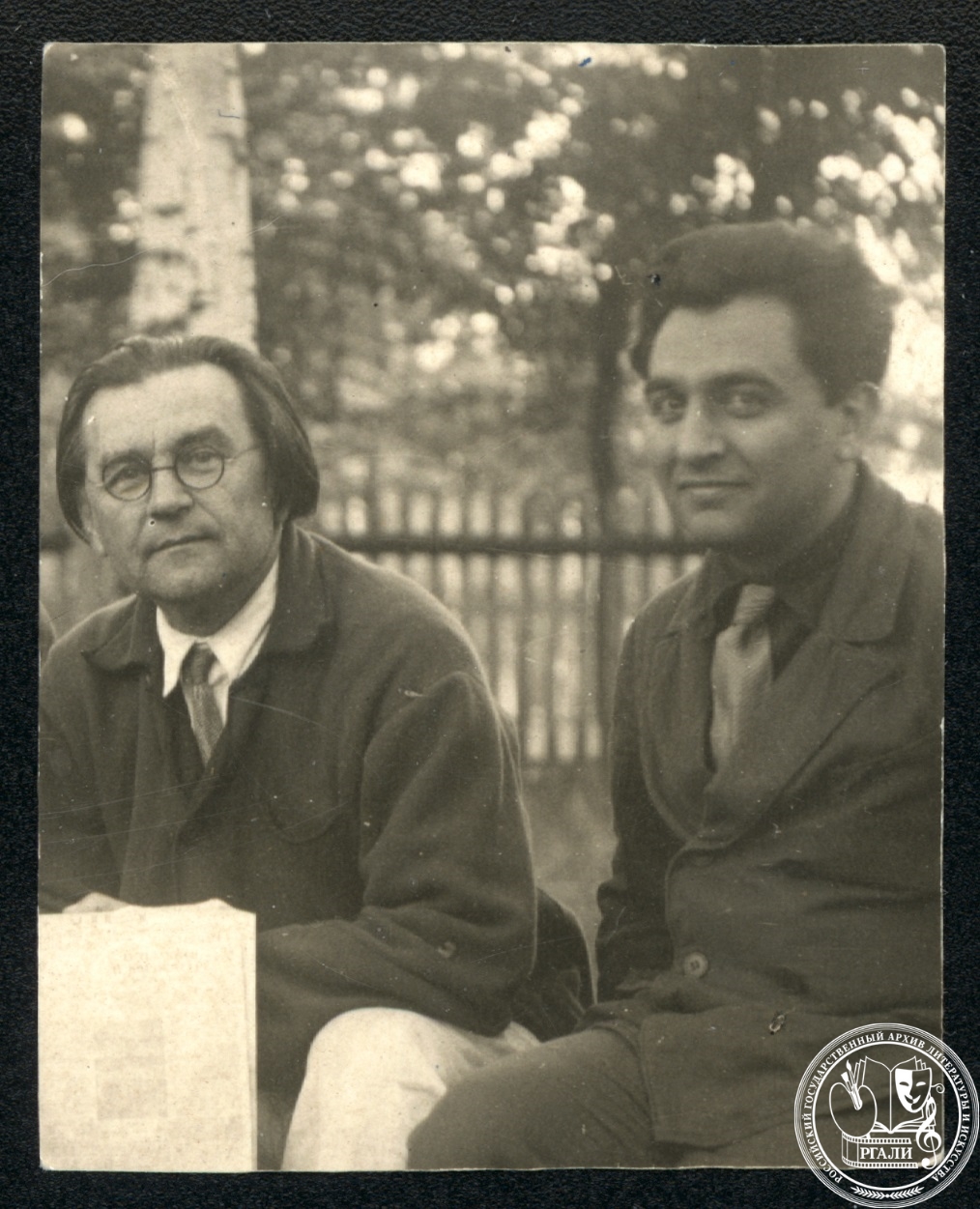

В конце 1920-х в Москве и Ленинграде собралось общество поэтов, драматургов и художников, представлявших все авангардные течения в искусстве. Молодой Харджиев присоединился к компании талантливых футуристов: Юрию Тынянову, Борису Эйхенбауму и Виктору Шкловскому. Тогда же он познакомился с Алексеем Крученых, их непростые отношения продлятся несколько десятков лет. В 1928 году на вечере модного литературного течения обэриутов (ОБЭРИУ − Объединение реального искусства) в Институте истории искусств Харджиев познакомился с Даниилом Хармсом, Александром Введенским и Николаем Заболоцким. Но особое впечатление на него произвел основоположник супрематизма − Каземир Малевич. С тех пор авангард стал страстью и делом всей жизни Н.И. Харджиева.

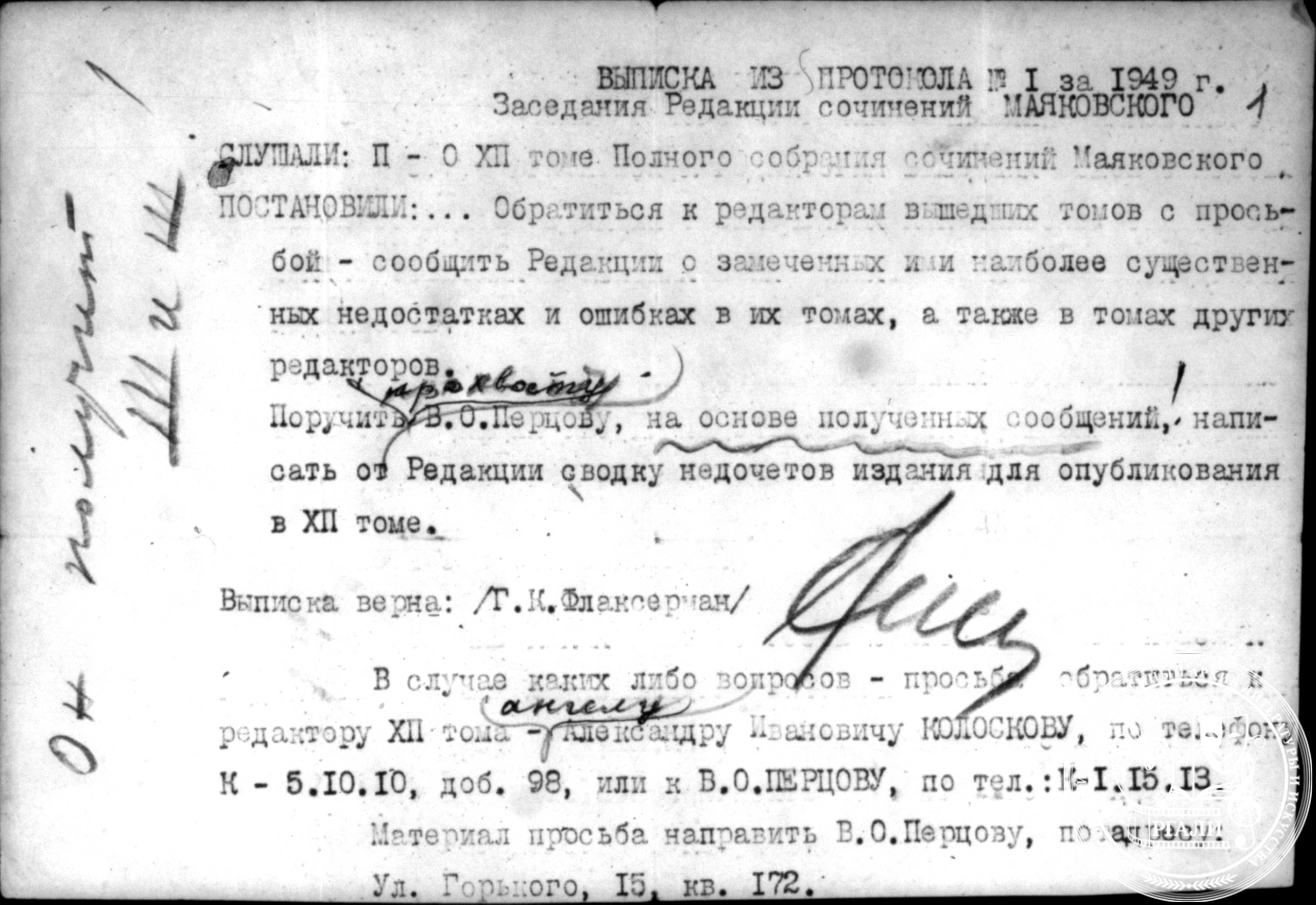

Еще в 1933 году Николай Иванович написал повесть «Янычар», изданную с иллюстрациями В.А. Фаворского, и несколько экспериментальных юмористических произведений, опубликованных под псевдонимом «Феофан Бука». Совместно с Владимиром Трениным были выпущены сборники заметок о Маяковском, «Повесть о механикусе Ползунове». Совместно они начинают работать над «Историей русского футуризма». Тогда же произошло и открытие наиболее важной для Харджиева темы − творчество Владимира Маяковского. Первая глубокая исследовательская работа − «Забытые статьи Маяковского 1913−1915», была осуществлена совместно с Трениным и вышла в сборнике «Литературное наследство» в год гибели поэта, в 1932-м. (А всего за почти 60 лет изучения творчества поэта Харджиев самостоятельно и в соавторстве опубликовал свыше 80 статей и заметок, в том числе участвовал в составлении первых томов сочинений В. Маяковского (1935 и 1939 гг.); в 1970 году вышел в свет совместный с Трениным труд «Поэтическая культура Маяковского»).

В октябре 1941 года, во время наступления немцев на Москву, Харджиев и Тренин записались в ряды ополченцев, но в ноябре вместе с другими представителями культуры были отправлены в эвакуацию в Алма-Ату, где Николай Иванович до конца 1942 года проработал ассистентом у С.М. Эйзенштейна на студии «Мосфильм».

Время эвакуации принесло немало изменений и в личную жизнь Харджиева: распадается брак с Серафимой Суок (прототип девочки-куклы Суок в романе Ю. Олеши «Три толстяка»), но одновременно завязываются его отношения с Лидией Васильевной Чага, которая стала самым дорогим для него человеком до конца дней. Эта яркая женщина − падчерица иллюстратора Дмитрия Митрохина, не только освоила профессию военной медсестры, но и была художницей, балериной, скульптором-прикладником.

После возвращения в Москву в 1942 году Харджиев приступает к реализации своих амбициозных планов – стать историком русского искусства. Прошло, однако, почти 12 лет, прежде чем в 1954-м издание «Советский писатель» выпустило его монографию «Судьба художника», посвященную графику и живописцу Павлу Андреевичу Федотову.

Как текстолог Харджиев участвует в изучении творчества Велимира Хлебникова, которого он считал «уникальным явлением», «равного которому нет в литературе ни одного народа, − такое рождается раз в тысячу лет». Вклад Харджиева в изучение творчества поэта очень значителен: от ранней статьи «Ретушированный Хлебников» (1933) до разнообразных «Заметок о Хлебникове» (1975).

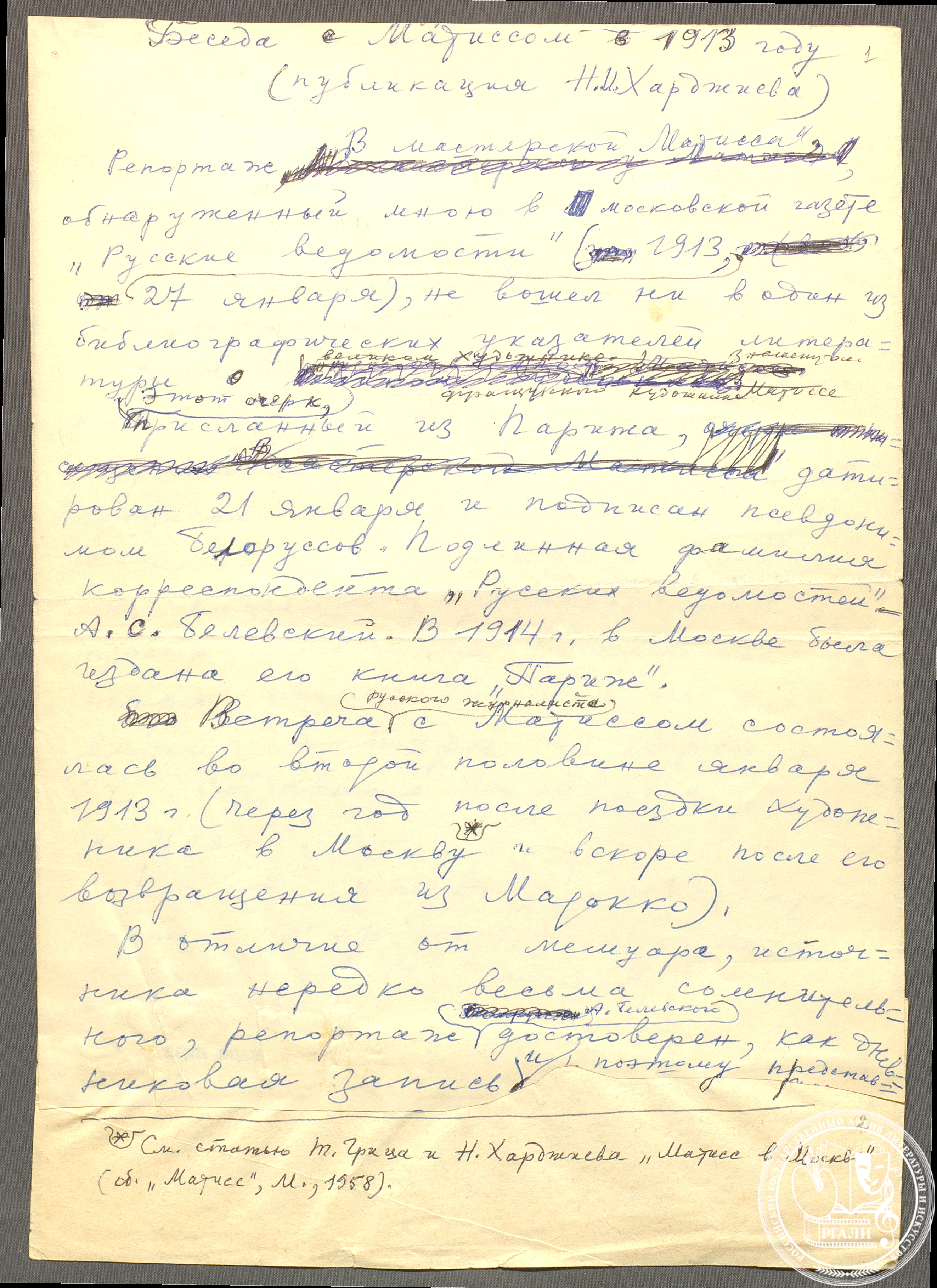

Дотошно и глубоко многие десятилетия Харджиев собирает все, что касается русского авангарда: частные письма, газетные вырезки, устные и письменные свидетельства современников. Именно они лягут впоследствии в основу его фундаментального исследования «Поэзия и живопись (Ранний Маяковский)», а книга «Н.И. Харджиев. К истории русского авангарда» (1976) по сей день является важным источником по истории авангарда в России.

Из почитаемых художников-авангардистов Харджиев всегда выделял К.С. Малевича, считая его «Эйнштейном пространственных искусств» и великим новатором. Он неоднократно встречался с художником в начале 1930 х годов, и в одной из бесед предложил Малевичу написать автобиографию и воспоминания о художественных группировках предоктябрьского десятилетия. В 1933 году художник передает Харджиеву машинописный текст автобиографии и черновые рукописи неоконченных воспоминаний. Они вошли в книгу «К истории русского авангарда» (1976). Там же были опубликованы воспоминания М.В. Матюшина «Русские кубофутуристы» под редакцией и с комментариями Харджиева.

Будучи убежденным нонконформистом, Николай Харджиев, избегал конфликтов с властью и функционерами от искусства, почти никогда не работал на государственной службе, живя за счет литературных заработков. Интересно, что многие документы и фотографии после исследования Харджиевым оказывались сильно «отредактированными». Он отсекал в «своей истории» персонажей, которые по той или иной причине не подходили ему. Как утверждают свидетели, им были также уничтожены полностью некоторые документы.

В 1950-1960 годы основной идеей Харджиева становится популяризация русского авангарда. Во многом благодаря ему вновь заговорили о творчестве М.Ф. Ларионова и Н.С. Гончаровой, П.И. Бромирского и Б.В. Эндера. С оттепелью в начале 60-х он смог организовать легендарный цикл выставок в Музее-библиотеке Маяковского. Зритель увидел работы В.Н. Чекрыгина, Л.М. Лисицкого, М.В. Матюшина, П.Н. Филонова, В.Е. Татлина, Е.Г. Гуро, Б.В. Эндера, М.Ф. Ларионова, Н.С. Гончаровой. Некоторые из выставок были не санкционированы и проходили одним днем.

Непосредственное знакомство с О.Э. Мандельштамом, В.Б. Шкловским, Б.М. Эйхенбаумом, Ю.Н. Тыняновым, Д.И. Хармсом, А.И. Введенским, Н.А. Заболоцким, дружба с А.А. Ахматовой и А.Е. Кручёных позволило Харджиеву занять особое место в художественной жизни. В восьмиметровую комнату Харджиева в Марьиной Роще − «убежище поэтов» (как назвала ее Ахматова) приходили Пастернак, Кручёных, Нарбут, Зенкевич, Хармс, Введенский, Олейников, Малевич, Татлин, Чурилин, Суетин, Пунин, Мандельштам и многие другие. Здесь в начале июня 1941 года произошла встреча Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. В 1962 году Ахматова напишет: «Наша первая и последняя двухдневная встреча произошла в июне 1941 г. на Большой Ордынке, 17, в квартире Ардовых (день первый) и в Марьиной роще у Н.И. Харджиева (день второй и последний).

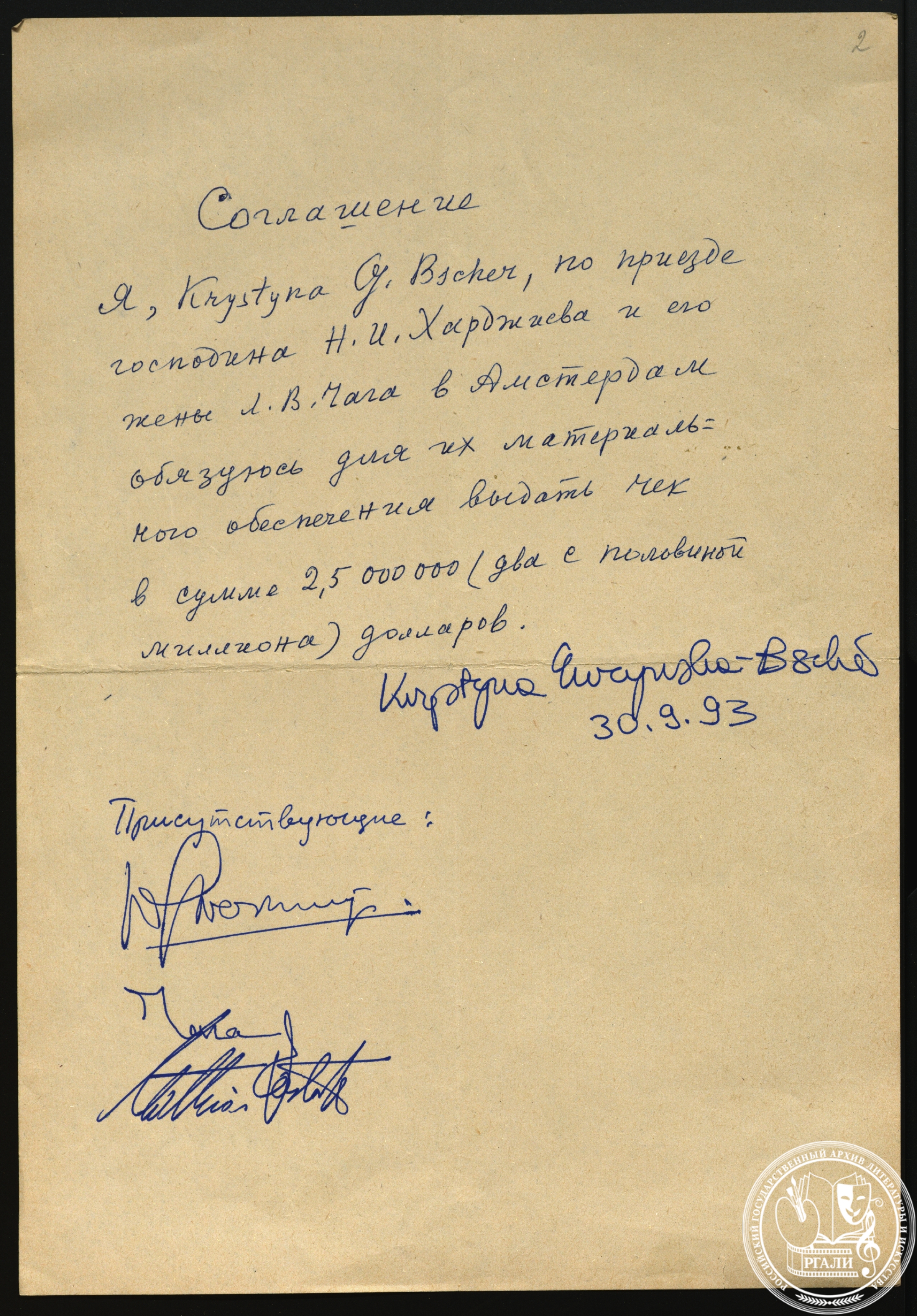

Многие годы ученый литературовед жил в фактической самоизоляции. Опасения за свою жизнь, сохранность архива и коллекции вынудили его минимизировать общение с внешним миром, а через некоторое время и выехать за границу. Недоверчивый и крайне осторожный, Николай Иванович в итоге стал трагической жертвой авантюристов «от искусства». В ноябре 1993 года 90-столетний Харджиев с супругой прибыли в Голландию, перевезя с собой часть коллекции. Главным условием выезда за границу было устное обещание коллекционеру опубликовать все его работы, а также открыть его собрание для публики. Коллекция, собранная им и практически нелегально вывезенная за границу, не имела себе равных. Однако вопреки договоренностям, она частично попала в личные картинные собрания и музеи Европы и США.

10 июня 1996 году на 93 году жизни, вдали от Родины, подавленный гибелью супруги, Николай Иванович Харджиев скончался. Лишь благодаря огромным усилиям российского правительства и правоохранительных органов часть коллекции Н.И. Харджиева была возвращена в Россию и составила основу фонда 3145 «Харджиев Николай Иванович (1903−1996) − литературовед, искусствовед».

Ныне это описи 1 и 2, общее количество документов которых составляет 2606 единиц хранения. Среди них особый интерес, безусловно, представляют рукописи самого Н.И. Харджиева (статьи и рецензии), его многочисленная переписка.

Огромное значение имеют и собранные Николаем Ивановичем творческие архивы А.А. Ахматовой, Н.Н. Асеева, Е.Г. Гуро, А.Е. Крученых, М.А. Кузмина, Эль Лисицкого, К.С. Малевича, О.Э. Мандельштама, В. Хлебникова и многих других.

И.Ю. Зеленина,

начальник центра комплектования