Память Великому Державину

Как часто я на Волжских берегах

Брожу задумчивый вечернею порою,

Когда луна на дремлющих водах

В лучах расстелется сребристою струею;

Или, печальная, во мраке туч потонет, –

И к меланхолии приятной душу склонит.

Душа полна святого вдохновенья, –

Она уклонится от мира суеты, –

И на далёкие небесныя селенья

В раздумьи устремит заветныя мечты, –

И ей рисуются прекрасныя виденья!

Там видел я – в венце златом сидит

Старик, склонив на длань главу свою седую, –

И с неба светлого приветливо глядит

На Русскую страну, на родину святую <…>

Л. Ибрагимов, 1838 г. (РГАЛИ, Ф. 195)

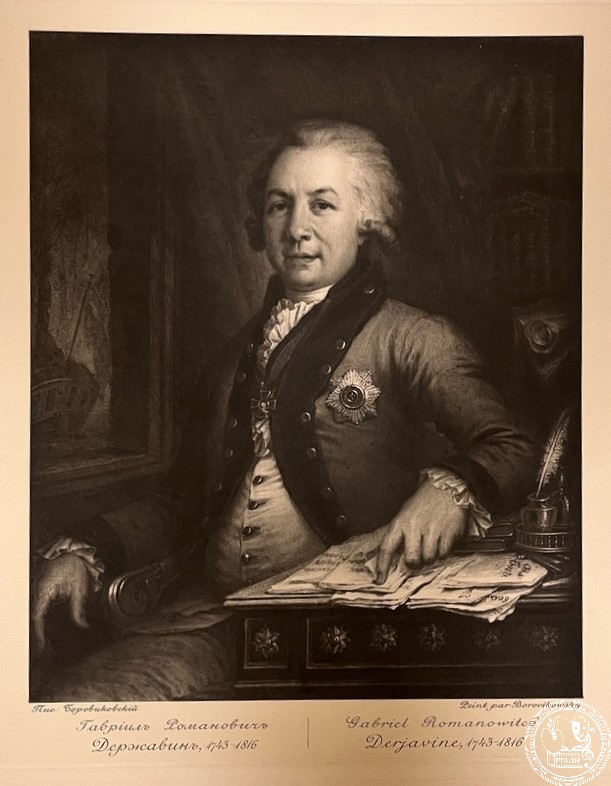

Великий поэт и выдающийся государственный деятель Гавриил Романович Державин родился в деревне Кормачи (по другим данным – деревне Сокуры), что в сорока верстах от Казани, в семье мелкопоместных дворян.

По семейной легенде, род Державиных имел своим предком татарского мурзу по имени Багрим, который покинул Орду для службы князю Василию Тёмному и принял крещение, получив имя Илья. От сыновей его пошли дворянские фамилии Нарбековых, Акинфовых и Кеглевых. В числе сыновей Дмитрия Ильича Нарбекова был один, по прозвищу Держава, несший службу в Казани. Именно от него по прямой линии поэт и вел свою родословную. В XVII веке Державины владели немалыми поместьями близ Казани по берегам реки Меши, но потом обеднели.

Дед Гавриила Романовича получил в наследство «крестьян три двора», а отцу, Роману Николаевичу Державину, после раздела имущества с братьями достался клочок земли и десять душ крепостных. Именно поэтому отец будущего поэта состоял на военной службе, получая государево жалование, – единственный источник дохода.

Мать, Фекла Андреевна, была мало образованной женщиной, однако своего сына желала видеть сведущим человеком, а потому к пяти годам он уже выучился грамоте и часто за сласти садился за книги. Мальчику так понравилось чтение, что вскоре всякое принуждение стало излишним, а в их доме и даже у соседей им были прочитаны все имевшиеся книги (РГАЛИ, Ф. 1580).

Развитию впечатлений от внешнего мира способствовал отец: разъезжая по делам службы по приволжским городам, он часто брал с собой сына. Красоты широкой Волги отложились в памяти будущего поэта на долгие годы.

В семилетнем возрасте мальчик был отдан в школу немца Иосифа Розе в Оренбурге. За два года, проведенные там, Гавриил «усвоил прекрасный почерк, выучился рисовать и достиг довольно хорошего знания немецкого языка, так что умел говорить на нём. Рисование помогло ему в дальнейшем сделаться в известной степени знатоком художества, умело переносившим в стихи наблюдаемые картины <…>».

Роман Николаевич планировал в дальнейшем отдать сына на обучение в Сухопутный шляхетский корпус Петербурга, однако в связи с ухудшением состояния здоровья и за неимением средств хлопоты о переводе были оставлены.

Вскоре судьба преподнесла семье Державиных еще одно испытание: в одиннадцатилетнем возрасте мальчик лишился отца, и на попечении его остались мать с младшими братом и сестрой. Положение семьи было настолько плачевным, что после смерти отца в доме на нашлось даже пятнадцати рублей, чтобы заплатить его долг. Этот период лишений, хлопот и притеснений навсегда остался в памяти Державина и поселил в нем нетерпимость ко всякого рода несправедливости, особенно по отношению к вдовам и сиротам.

В 1758 году в Казани была открыта гимназия под руководством М.И. Веревкина, и деятельная мать поэта поспешила поместить туда сына. В гимназии Гавриил Романович зачитывался стихотворениями М.В. Ломоносова и трагедиями А.П. Сумарокова, там же познакомился с французской литературой; помимо прочего, молодой человек хорошо чертил и рисовал пером. Тогда же он сочинил и свои первые стихи. Юного Державина можно было назвать прилежным и способным студентом, поэтому по протекции директора гимназии его зачисляют в «кондукторы» Инженерного корпуса, – однако по ошибке помещают в списки Преображенского полка! Таким образом по окончании в 1762 году гимназии Гавриил Романович был зачислен рядовым гвардейского полка, в котором пробыл долгих двенадцать лет. Первый офицерский чин Державин получил лишь спустя десять лет службы. Этот период поэт считал одним из наиболее безрадостных в своей жизни. Тяжелую солдатскую службу немного облегчало написание стихов, которые печатались, но не вызывали особого отклика читателей (РГАЛИ, Ф. 1201).

В годы Крестьянской войны, уже будучи прапорщиком, Державин служил в комиссии по расследованию дел сообщников Емельяна Пугачёва. Записки, которые он тогда вел, являются бесценным источником информации о восстании. Именно эти документы легли впоследствии в основу «Истории Пугачёвского бунта» и «Капитанской дочки» А.С. Пушкина.

В 1777 году Гавриил Романович вышел в отставку и по назначению князя А.А. Вяземского начал службу в чине коллежского советника в Правительствующем Сенате. Успешности служения Державина в новой для него гражданской службе способствовала и его женитьба в 1778 году на Екатерине Яковлевне Бастидон – семнадцатилетней дочери камердинера Петра III португальца Якова Бенедикта Бастидона. Супруга стала верной подругой Державина, жила интересами мужа и не раз помогала ему советом. В поэзию Гавриила Романовича она вошла под именем Плениры.

За весь период службы в Сенате Гавриил Романович не переставал писать, и в 1783 году имя поэта наконец-то прогремело в литературных кругах – после написания оды «Фелица», посвященной Екатерине II. За оду Державин был награжден золотой табакеркой с бриллиантами и пятьюстами червонными монетами.

В следующем году поэт был назначен олонецким губернатором в Петрозаводск, а с 1785 года переведен в Тамбов, где его стараниями открылись училище, приют, больница, театр и первая в России губернская типография. Однако несмотря на, казалось бы, безграничную власть губернатора, – что в Петрозаводске, что в Тамбове – Державин везде сталкивался с беззаконием. мздоимством, местничеством. В то же время прямолинейность Гавриила Романовича и его нетерпимость к чинопоклонству, разного рода нарушениям порождали многочисленные конфликты с местным чиновничеством и, как следствие, доносы на Державина в Петербург поступали один за другим. Еще за время службы у генерал-прокурора А.А. Вяземского поэт обзавелся рядом недоброжелателей (среди них был и сам Вяземский), а потому большинство решений по кляузам на Гавриила Романовича выносилось не в его пользу (РГАЛИ, Ф. 1580).

Более трех лет после увольнения из Тамбова Державин ожидал, что его снова призовут на государственную службу. За это время им было написано немало стихотворений («Победителю», «На счастие», «Изображение Фелицы», «Праведный судия» и т.д.), благодаря которым имя поэта становилось все известнее среди приближенных императрицы. И так в 1791 году Екатерина II подписала указ о назначении Державина статс-секретарем по принятию прошений ее канцелярии. Однако докладывая ей чаще всего о неприятных и сложных делах, касавшихся неправосудия и взяток, Гавриил Романович вновь впал в немилость императрицы: она стала обращаться к нему как можно реже, а в 1793 году отправила заседать в Сенат, предварительно произведя в тайные советники и наградив орденом. В этот период были написаны стихотворения «Водопад», «Скромность», «На птичку» и др.

Увы, Державин не прижился и там. Спустя три месяца он получает новое назначение – президентом Коммер-коллегии. Будучи некогда авторитетным учреждением, Коммер-коллегия к тому времени передала все свои функции губернским казенным палатам. Таким образом, от президента Коммер-коллегии ничего не требовалось. Однако и здесь Державин выявил несоответствия букве закона.

В 1794 году его постигло несчастье: в возрасте тридцати четырех лет скоропостижно скончалась супруга поэта, поддерживавшая его во всем, и Гавриил Романович впал в глубокую скорбь. Спустя полгода, едва оправившись от горя, но остро нуждаясь в домоправительнице, он женился на давней своей знакомой – Дарье Алексеевне Дьяковой. Вторая супруга была воспета в произведениях поэта как Милена. За неимением у Державина собственных детей ни в одном браке, было решено взять на попечение детей погибшего друга семьи П.П. Лазарева и племянниц Дарьи Дьяковой.

В годы правления Павла I Державин продолжал служить в Коммер-коллегии, а также был президентом в Верховном Совете и государственным казначеем. В этот период им создается ода «На новый 1797 год», посвященная восшествию на престол Павла I. Пик карьеры поэта пришелся, однако, на годы правления Александра I, при котором Державин был назначен министром юстиции Российской империи (РГАЛИ, Ф. 1580).

В 1803 году Гавриил Романович окончательно ушел в отставку, посвятив себя литературе и организовав литературный кружок «Беседа любителей русского слова», в который вошли Д. Хвостов, А. Шишков, А. Шаховской и пр.

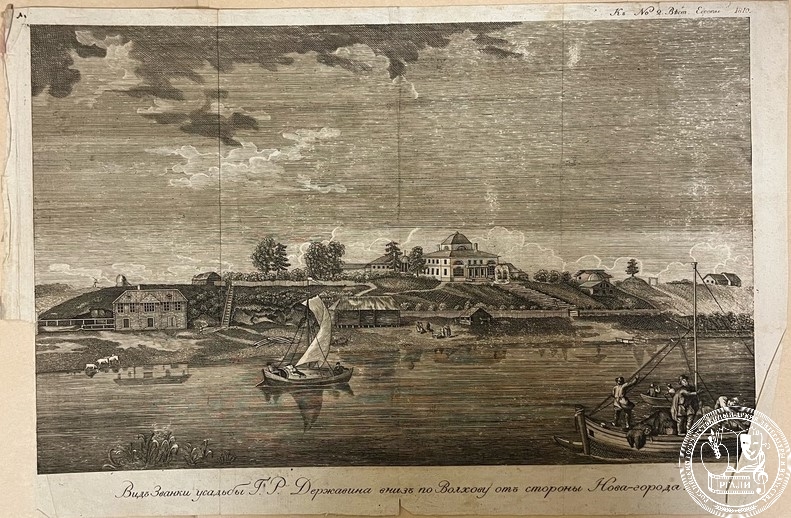

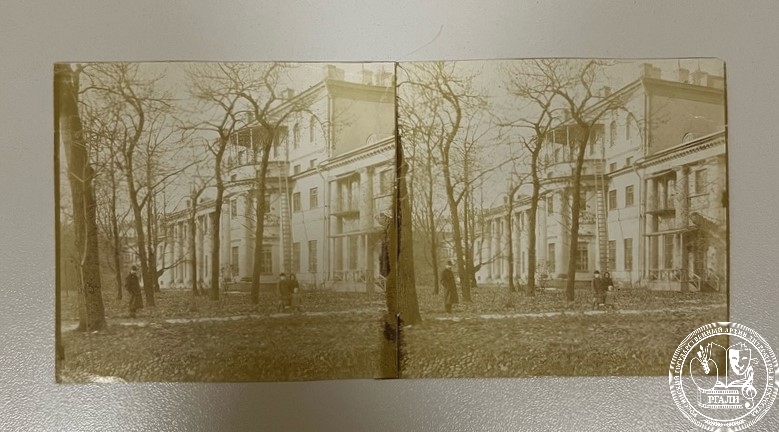

Последним произведением Державина стало неоконченное стихотворение «Река времен в своем стремленьи…». В 1816 году в возрасте семидесяти трех лет знаменитый поэт и государственный деятель Гавриил Романович Державин скончался в своем имении Званка в Новгородской губернии и был похоронен в Спасо-Преображенском соборе Варлаамо-Хутынского монастыря, недалеко от Великого Новгорода. Там же, спустя двадцать шесть лет, была похоронена и Дарья Алексеевна Дьякова.

* * *

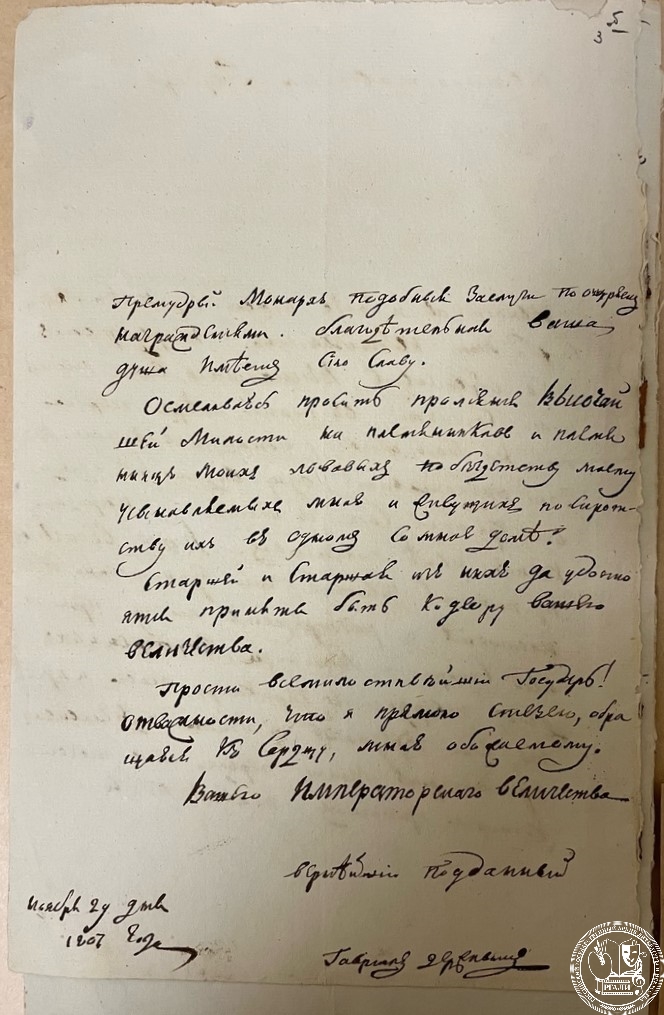

Небольшой фонд поэта, который ныне хранится в РГАЛИ за № 180, начал складываться еще в 1930-е годы и был передан в архив в 1941 году из Государственного литературного музея. В свою очередь, в Гослитмузее комплекс сформировался в 1935 – 1941 годах на базе материалов из книжного магазина Московского товарищества писателей, а также благодаря покупке документов у Ю.А. Бахрушина, К.И. Поликарпова, А.Ю. Гаттенберга, И.М. Степанова, Г.М. Терлецкого и Н.Н. Соболева. В 1948 – 1968 годах к фонду были присоединены отдельные документы из коллекций А.Е. Бурцева, Е.В. Пузицкого, Н.Н. Барсова и Киреевских.

Сейчас фонд Г.Р. Державина насчитывает 52 единицы хранения за 1786 – 1815-е годы и содержит прежде всего творческие материалы поэта: его рукописи и письма, материалы к биографии, стихотворения, посвященные Гавриилу Романовичу, а также изобразительные материалы. Помимо этого, документы, касающиеся жизни и деятельности поэта, отложились в собраниях библиографа В.И. Стражева (ф. 1647), юриста и музыковеда Л.И. Рабиновича (ф. 2430), литературоведа П.А. Попова (ф. 2591) и др.

В настоящее время документы поэта хранятся также в Рукописном отделе Российской государственной библиотеки, ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, Российской национальной библиотеке и Пушкинском Доме (ИРЛИ РАН).

Ек. Стенчикова,

ведущий специалист