В 1961 году IX Конгрессом Международного института театра установлен Всемирный день театра – 27 марта. С тех пор этот день отмечается международными театральными обществами и традиционно проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Всемирный день театра – не просто профессиональный праздник мастеров и всех работников сцены, но также праздник миллионов неравнодушных зрителей, всех сопричастных к этому виду искусства.

С 1961 года СССР, а затем Россия – постоянный член исполнительного комитета Международного института театра.

Российский государственный архив литературы и искусства, созданный за 20 лет до этой даты и ныне хранящий сотни фондов служителей Мельпомены и Талии, также присоединяется к поздравлениям в честь этого дня.

Нам особенно приятно отметить, что в собрании архива представлены блистательные коллективы более 20 театров, – таких как государственные академические Большой и Малый театры (фонды 648 и 649), Российский государственный академический Молодежный театр (фонд 2939), Центральный театр кукол им. С.В. Образцова (фонд 2360), московские академические театры им. Моссовета, им. Вл. Маяковского (фонды 2921 и 655), им. М.Н. Ермоловой и им. А.С. Пушкина, театры Сатир (фонды 2949, 2485 и 3526), им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (фонд 2484), московские государственные академический театр оперетты (фонд 2933), театр «Эрмитаж» (фонд 3157), музыкальный «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана (фонд 3528), – а также целый ряд других. Эти фонды активно и почти ежегодно пополняются новыми материалами, а в читальных залах РГАЛИ документы активно вовлекаются в общественный и научный оборот.

«Если бы Тусузова не существовало,

его надо было бы выдумать»

В.Н. Плучек

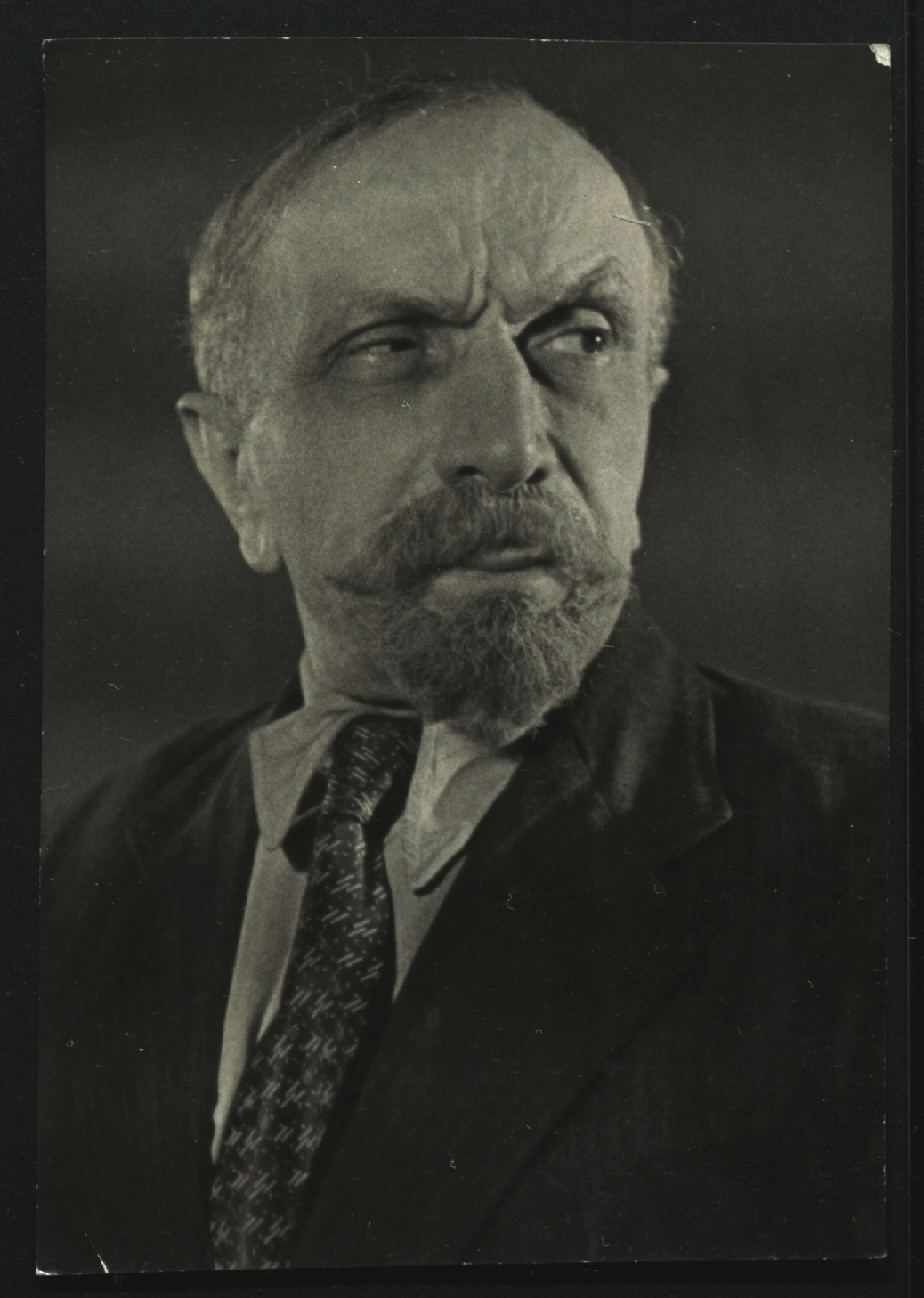

27 марта связано с ещё одной памятной датой – днём рождения легендарного актера Московского академического Театра Сатиры Георгия Бароновича Тусузова (наст. имя − Геворк Лауспаронович Тузусян; 1891−1986), прослужившего в Московском театре сатиры более 50 лет. Такие именитые режиссеры как Н.М. Горчаков, С.И. Юткевич, В.Н. Плучек, А.А. Гончаров, И.А. Фрэз, В.Д. Дорман, П.Е. Тодоровский, М.А. Захаров, М.А. Швейцер, Э.А. Рязанов с удовольствием приглашали в свои картины и спектакли этого величайшего «короля эпизода», а режиссер Вениамин Дорман считал Георгия Тузусова своим «талисманом».

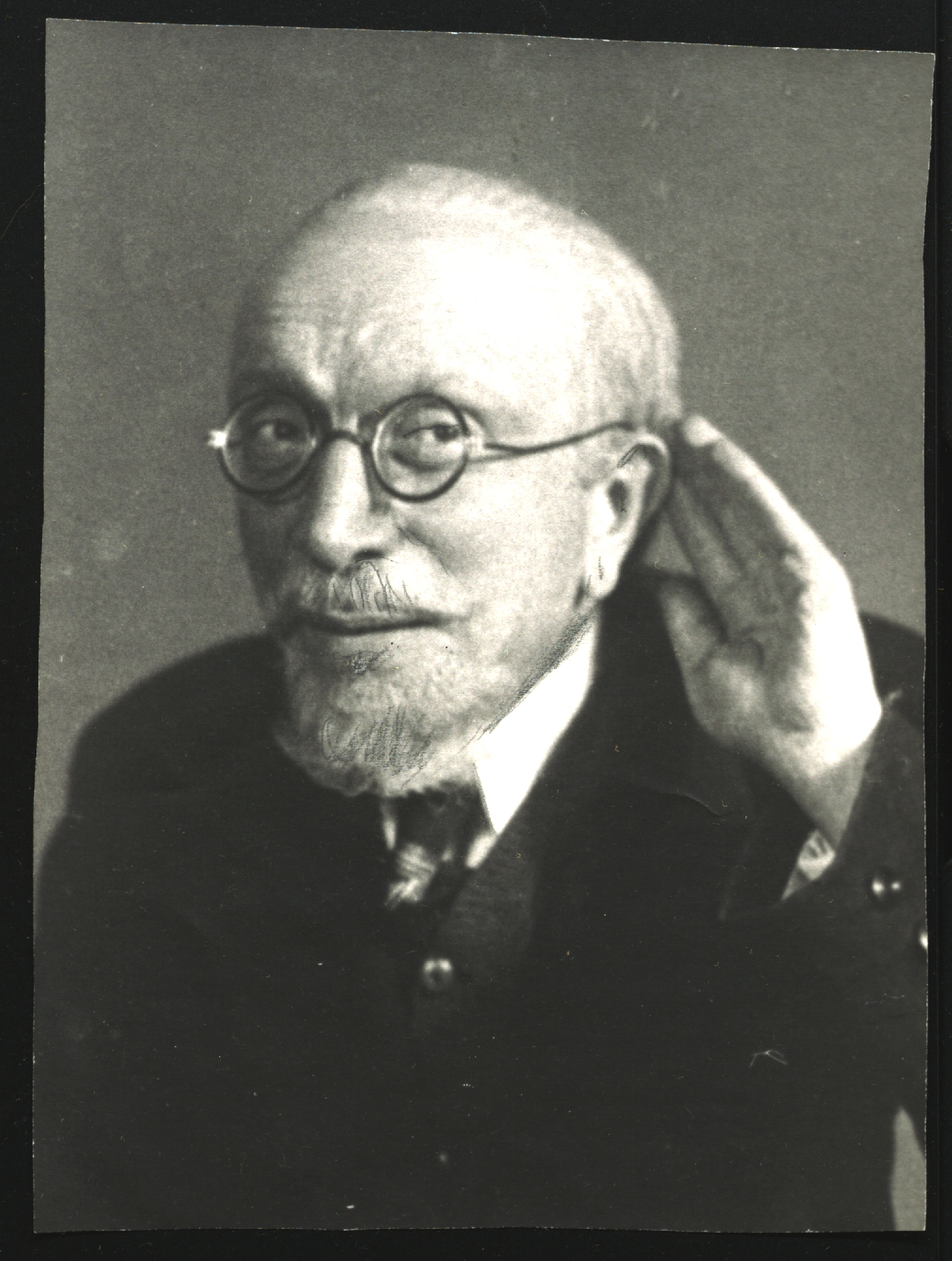

Между тем, заслуженный артист РСФСР Г.Б. Тузусов ни в театре, ни в кино не сыграл ни одной главной роли.

Его безымянные, нередко бессловесные персонажи – «Гость», «Старик», «Нищий», «Человек на ипподроме», «Страховой агент» и многие другие (полного официального списка ролей и сценических масок этого актера нет) – всегда были полны редкого обояния, даже если не могли считаться положительными, и запоминались. Начинал же Георгий Тусузов в молодости в злободневных спектаклях-агитках «синеблузочников», пародировал знаменитостей своего времени в кабаре, а во время Великой Отечественной войны выступал с разнообразными программами в составе фронтовых концертных бригад.

Сын нахичеванского купца, Геворк, как и некоторые его сверстники, обожал Нахичеванский театр (ныне Ростовский областной академический молодежный театр). Поскольку занятий в театральном кружке и выступлений в любительских спектаклях ему показалось мало, он решил связать с театром свою жизнь. Родителям будущее сына виделось иначе, они пророчили ему карьеру юриста. В семье назревал скандал. Выход из этой непростой ситуации юноше подсказал его гимназический учитель: поехать в Москву, чтобы, как мечтают родители, поступить на юридический факультет Московского университета, а параллельно участвовать в спектаклях в московских театрах. Так Тусузов и сделал. В 1915 году он вернулся домой не только с дипломом юриста, но и с театральным опытом за плечами. В Нахичевани он устроился помощником присяжного поверенного.

С приходом Советской власти Тузусов вступил в ряды отряда по борьбе с правонарушениями. В Ростове было много безработных, амнистированных, которые не знали, куда деваться и чем заняться. В этот непростой момент Тузусова выручила театральная практика – знание театральных этюдов. Один такой театрально-криминальный «этюд» произошел весной 1920 года, накануне празднования Первомая. Тусузов узнал о предстоящей сходке уголовников, которые вели любопытные споры: можно ли промышлять своим ремеслом в первомайских колоннах демонстрантов, где будет идти простой рабочий народ, или сосредоточить внимание исключительно на буржуях? Натянув старенькую кепку, Тусузов пришел на собрание, многих членов которого освободили из тюрем большевики, и произнес пламенную речь. Суть ее заключалась в том, что свершившаяся революция сделала все для строительства справедливого общества, где каждому найдется место. Говорил он так вдохновенно, что на следующий день на афишной тумбе появилось объявление: «Товарищи ростовские воры! Раскаиваясь в своей преступной деятельности, с искренней душой и открытой совестью идя к светлому пути честной трудовой жизни, мы в великий день Первого мая пришли к рабочим и дали слово, что дальше красть не будем». Под объявлением стояли подписи местных воровских авторитетов. За инициативу, проявленную в деле борьбы с воровством и беспризорностью, Георгий Тусузов получил от горсовета благодарность. Уже на склоне лет он говорил, что речь, с которой обратился к ростовским ворам, была лучшим монологом за всю его творческую жизнь.

А вскоре Тусузов вернулся сцену. Сначала он играл в любительской армянской труппе при Нахичеванском драмтеатре, а с 1920 года − в знаменитой ростовской Театральной мастерской. О своей театральной молодости Георгий Баронович с удовольствием рассказывал коллегам по театральному цеху. Так, однажды на гастролях он играл Зифа − чудище со сложным гримом в пьесе «Иуда, принц Искариотский». Прежде всего он поинтересовался, где можно будет потом смыть коричневую краску с лица и рук. Ему указали за кулисами на бачок с водой. Закончив эпизод, актер отправился мыться. Он зашел за кулисы и стал открывать все краны подряд, забыв, на который ему указал администратор. А вода не шла… Вдруг раздался крик: «Какой болван включил над сценой дождь? Всех артистов заливает!». Испугавшись, Георгий бросился наутек. В следующий раз, получив маленькую, но весьма элегантную роль слуги во фраке, он так долго прихорашивался перед зеркалом, что пропустил свой выход. В 1921 году ростовская Театральная мастерская отправилась на гастроли в Ленинград, но, отыграв один сезон и не найдя помещения, распалась. Тусузов отправился в Ростов. Сделав пересадку в Москве, он встретил знакомого актера Александра Кошевского, ученика выдающегося вокального педагога, профессора Умберто Мазетти, который в тот момент возглавлял труппу в ночном кабаре «Нерыдай». Здесь выступали Игорь Ильинский, Рина Зеленая, Михаил Гаркави, Марк Местечкин. Сюда захаживали Николай Асеев, Николай Эрдман, Анатолий Мариенгоф, Владимир Маяковский, Виктор Ардов, Петр Галаджев, Иван Поддубный. Театр приносил немалые деньги и имел колоссальный успех, так как Кошевский прекрасно понимал, что нужно состоятельной публике. Постепенно актеры стали ориентироваться не на жующих, а на слушающих. Однажды был такой случай. Рядом, в «Эрмитаже», с успехом шел иностранный номер «Угадывание мыслей на расстоянии мадам Дюкло», а Тусузов, увлекшись пародиями, в «Нерыдае» быстро создал номер. Сеанс вел «профессор» (Местечкин), который подходил к присутствующим в зале и задавал вопросы, а «мадам Дупло» (Тусузов) с завязанными глазами, заранее зная, к кому он подойдет, отвечала быстро и точно. Георгий Тусузов был остроумным человеком, что помогло ему стать виртуозным конферансье. Он молниеносно реагировал на любые реплики из зала и был виртуозным «проводником» между залом и сценой.

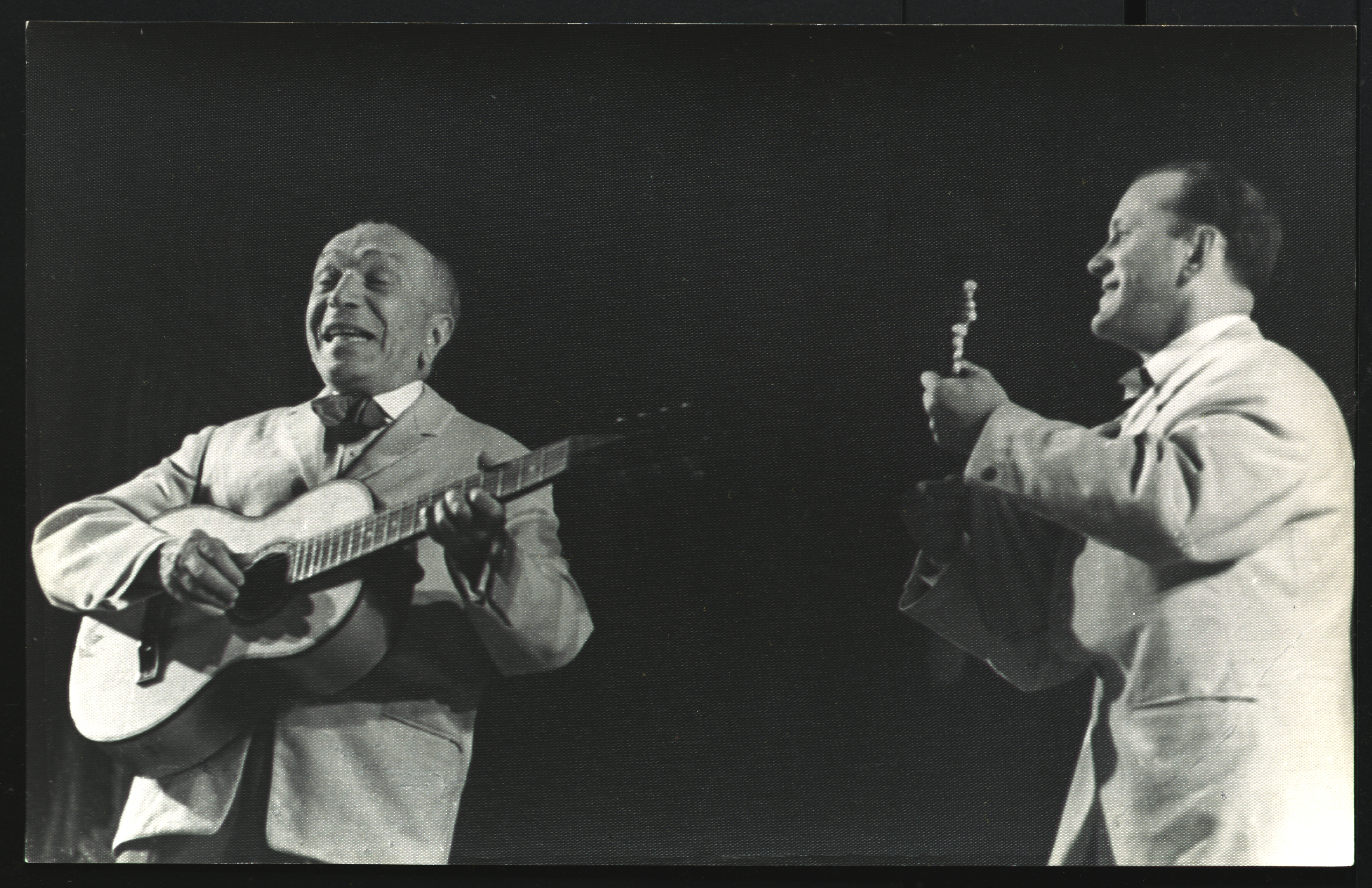

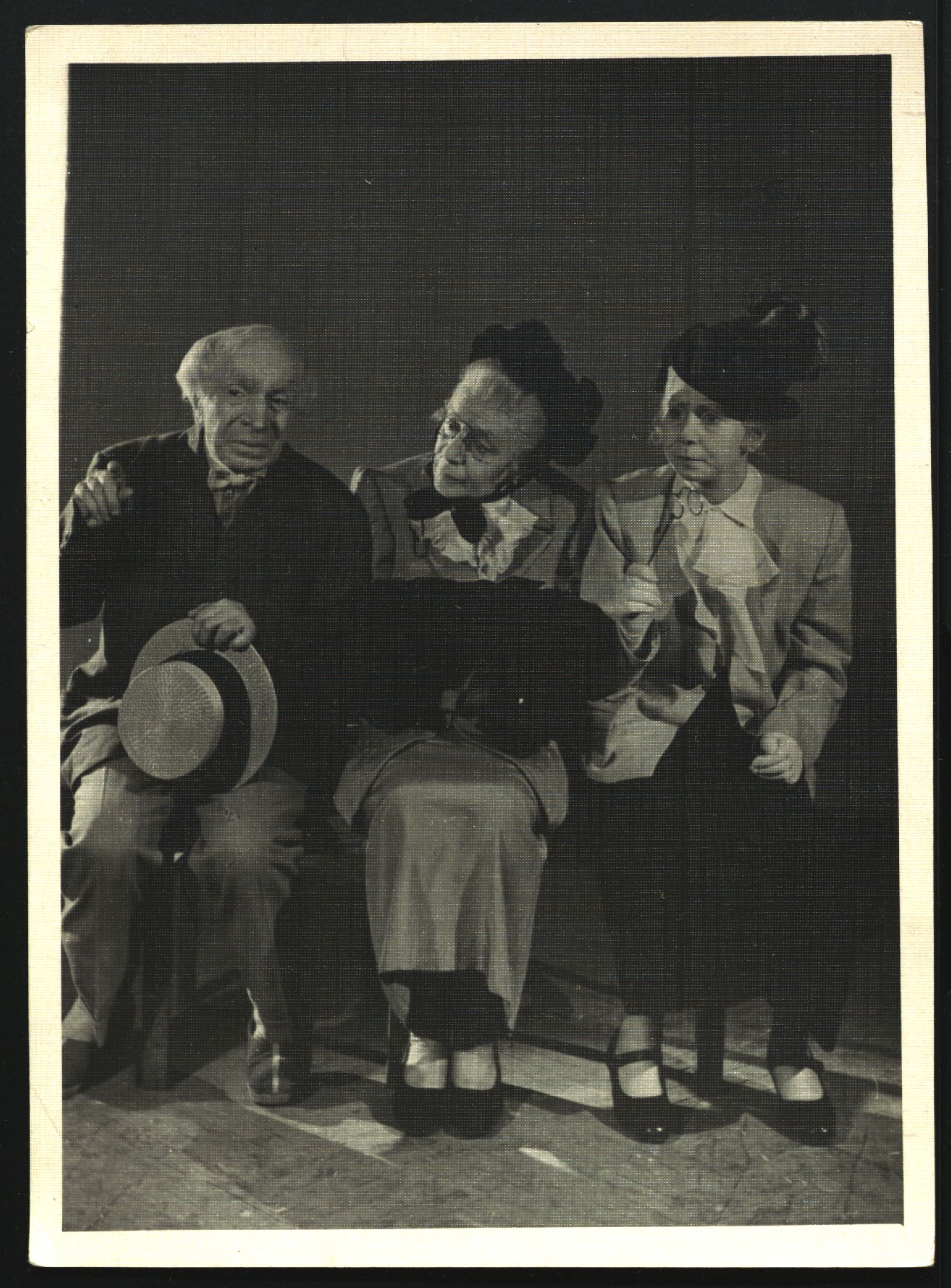

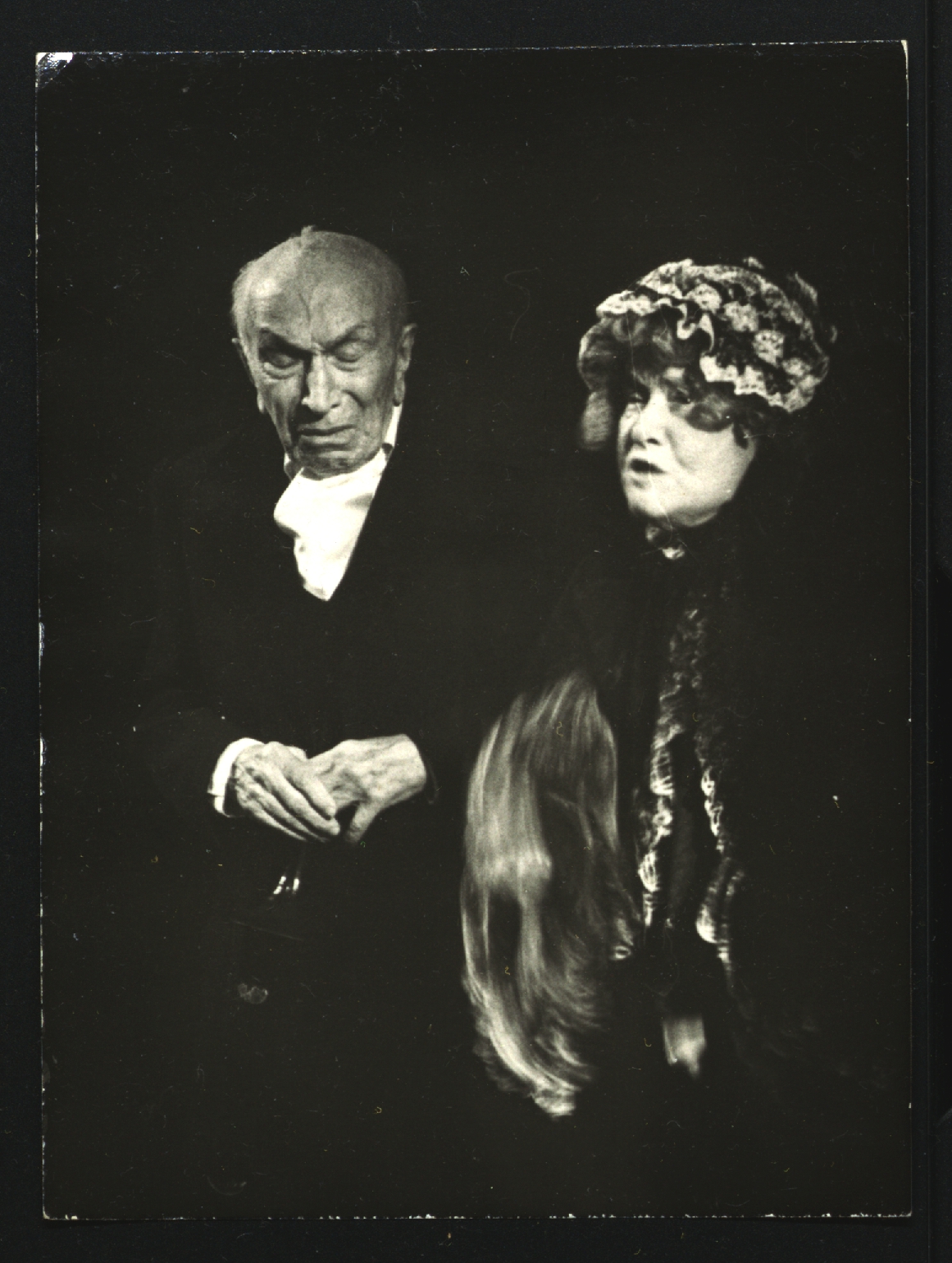

В агитационном молодежном, но любительском эстрадном театре «Синяя блуза», куда Георгий поступил после «Нерыдая», пропагандировался новый социалистический быт и революционное массовое искусство. Там Тузусов прослужил девять лет. Артистом Московского театра сатиры Г.Б. Тусузов стал в первый день нового 1934 года. Этому театру артист остался верен до конца своих дней. Здесь началась самая интересная страница биографии Георгия Бароновича. Попав в блистательную команду звезд, великих комиков Павла Поля (Синицына), Дмитрия Кара-Дмитриева, Рафаила Корфа, Владимира Хенкина, Федора Курихина, Якова Рудина, Рафаила Холодова, Надежды Слоновой, Валентины Токарской, Евы Милютиной, − он облюбовал себе уютное местечко на втором плане, став «королем эпизода». Широко известна роль бессловесного Гостя за столом в сцене «красной» свадьбы в спектакле Театра Сатиры «Клоп» 1955 года (постановка Валентина Плучека и Сергея Юткевича). Присутствие Тусузова за свадебным столом продолжалось двадцать минут, но за это время, что-то пережевывая, его персонаж − маленький лысый человечек в потрепанном сером костюме − молча рассказал зрителю всю свою жизнь. Георгий Баронович был одиноким человеком, а его близкими стали коллеги по сцене. В годы войны он неоднократно выезжал на фронт в составе фронтовой бригады Театра сатиры. Однажды бригада попала в окружение. Блистательный комик Владимир Алексеевич Лепко, с которым Тусузов дружил много лет, почти не мог передвигаться. Тусузов вынес его на своих плечах. До конца дней Лепко не просто любил, он боготворил Георгия Бароновича.

Вместе с коллегами – артистами Театра Сатиры, Тусузов участвовал в популярнейшем в свое время телепроекте «Кабачок 13 стульев». Его пан Пепусевич руководил оркестром этого заведения и, по обыкновению, был немногословен. Георгий Баронович всю свою жизнь связывал только с театром. Нередко присутствовал на репетициях даже тех спектаклей, где не был занят. Он многое знал – всё и про всех. В шутку в театре его звали «Призраком»: разговаривая с ним сейчас, через минуту его видели в другом конце здания, а кто-то уверял, что сидел с ним в это же время в буфете.

Сам Тусузов впоследствии писал: «Судьба связала меня с театром Сатиры с первых дней его возникновения. В начале я по совместительству принимал участие в летних спектаклях театра (на разовых началах), а иногда срочно заменял заболевших артистов и вскоре был включен в основной состав труппы. Я одинок, у меня нет близких родственников и потому моя любовь к театру особенная. Театр Сатиры – это мой дом и в нем моя семья, которую я люблю горячей любовью. Пользуясь взаимностью, я не чувствую себя одиноким. В этом доме все мои радости. Смело могу сказать, что горести не помню. Да их, пожалуй, и не было. Я − артист “эпизода”. Эпизодические роли – моя страсть. В эпизодической роли (самой маленькой, иногда без слов, иногда просто проход по сцене) я должен в предоставленный мне краткий отрезок времени выявить весь характер человека, а также воспроизвести действия, ради которых он выведен в пьесе. Сыграв много больших ролей, я все же не изменил своей любви к эпизоду. Работа в театре над любой ролью, независимо от ее размера, меня увлекает, если она приносит пользу спектаклю. Поэтому я не могу сказать, над чем именно я хотел бы работать в будущем. И меня удивляют некоторые молодые актеры, которые хотят играть только “ведущие” роли. А ведь трудно найти пьесу, в которой есть только “ведущие” роли. Они забывают об этом. Творческий подход к маленькой работе приносит спектаклю такую же пользу, что и крупная работа, а исполнитель, в случае успеха – полное удовлетворение. Тем более, что пресса работу над эпизодом рассматривает теперь также внимательно, как и создание ведущей роли». (РГАЛИ. Ф. 3526. Оп. 1. Д. 475а. Л. 61-68).

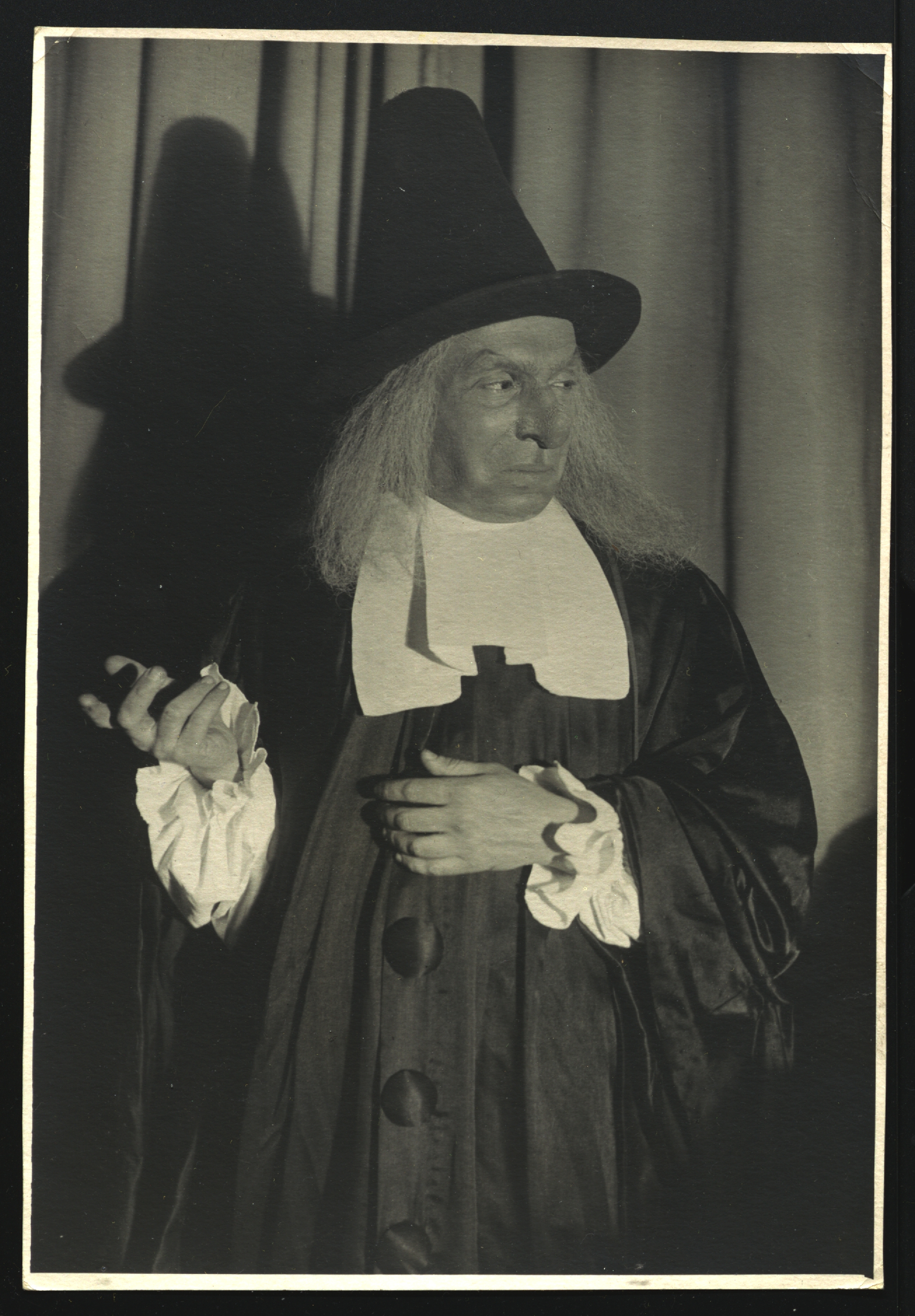

Про долголетие Тусузова в театре шутили: «В нашем театре есть два старейшины — Егорушка Тусузов и Жорик Менглет. Чего не помнит Менглет, всегда напомнит Тусузов. Чего не помнит Тусузов — не помнит и Менглет». Свой «секрет» долголетия Тусузов раскрыл Леониду Утесову: «Никогда не занимался спортом, не ел домашнюю пищу и не был официально женат». Последний год жизни Тусузов провел в Доме ветеранов сцены, поскольку ему отказали ноги. Но жизнь без сцены потеряла для него всякий смысл… Память о Георгие Бароновиче Тусузове бережно сохранена в документах, переданных Московским театром сатиры в РГАЛИ в 2019 году. Среди документов − фотографии Тусузова в ролях в спектаклях: «Господин де Пурсоньяк» (1937 г.), «Пигмалион» (1937 г.), «Сашка» (1940 г.), «Кто смеется последний" (1941 г.), «Новые похождения бравого солдата Швейка» (1943 г.), «Вас вызывает Таймыр» (1948 г.), «Остров мира» (1948 г.), «Мешок соблазнов» (1949 г.), «Потерянное письмо» (1952 г.), «Страницы минувшего» (1953 г.), «Клоп» (1955 г.), «Четвертый позвонок» (1961 г.), «Гурий Львович Синичкин» (1962 г.), «Над пропастью во ржи» (1965 г.), «Процесс Ричарда Ваверли» (1965 г.), «Теркин на том свете» (1966 г.), «Ремонт» (1975 г.), «Горе от ума» (1976 г.), «Замшевый пиджак» (1978 г.); а также отзывы прессы (вырезки из газет и журналов) о творчестве Г.Б. Тусузова за 1962-1991 гг. Только в Театре Сатиры Г.Б. Тусузов сыграл более 30 ролей, а вместе с ролями в кино и на телевидении – почти 100. Но это далеко неполный список. Наверное, неслучайно ветеран сцены, верный ее служитель и родился в тот день, который много позже стал Международным днем театра!