«В этой книжке журнала мы встречаемся с тобой впервые, дорогой читатель.

И, правду сказать, мы немало думали об этой встрече, стараясь угадать, что хотел бы ты найти, раскрывая в первый раз свой новый журнал: интересный роман, который печатался бы с продолжением, обрываясь в самом неожиданном месте? Занимательный рассказ о делах своих ровесников? Весёлые приключения? Фантастическую историю о путешествиях на дальние планеты или в отдаленные прошлые или будущее времена?

Да, вероятно, все это понравилось бы тебе, и мы постараемся, чтобы нашли место в твоем журнале и роман с продолжением, и фантастика, и веселые страницы…». С этих строк начиналось первое обращение редакции журнала «Юность» к читателям в июне 1955 года. И оно было совершенно неожиданным, поскольку никогда со страниц издававшегося на государственные средства журнала не говорилось о том, что хотел бы увидеть и узнать сам читатель. Не власть задавала тон и тему, а редакция спрашивала у будущих подписчиков о том, что интересно именно им.

А дальше шли не менее неожиданные слова, посвященные… первой любви! Они были (наверное, не без раздумий) предоставлены редакции 19-летним Борисом Горбатовым, начинающим писателем, который в 1927 году адресовал эти строки своей будущей супруге Александре Ефремовой. Но сколько же в них было стремления к новой, яркой и полной жизни!

Такой неожиданный зачин нового журнала, чье рождение совпало с началом другой страницы истории нашей культуры, на долгие годы сформировал для него особое место в среде российской литературы.

Первым главой «Юности» стал Валентин Катаев, а членами редколлегии — молодые «звезды» писательского цеха: Ираклий Андроников, Виталий Горяев, Самуил Маршак, Григорий Медынский, Николай Носов, Мария Прилежаева, Виктор Розов. Уже в первом выпуске, в статье «Письма твоего сверстника» (отрывок из которой приведен выше), задавался лейтмотив поиска новых смыслов, обращение к молодому читателю как к личности, которая находится в поиске своего места в жизни. И этот новаторский подход дал результат: журнал воспитал литературный вкус нескольких поколений молодежи и прославил десятки новых имен.

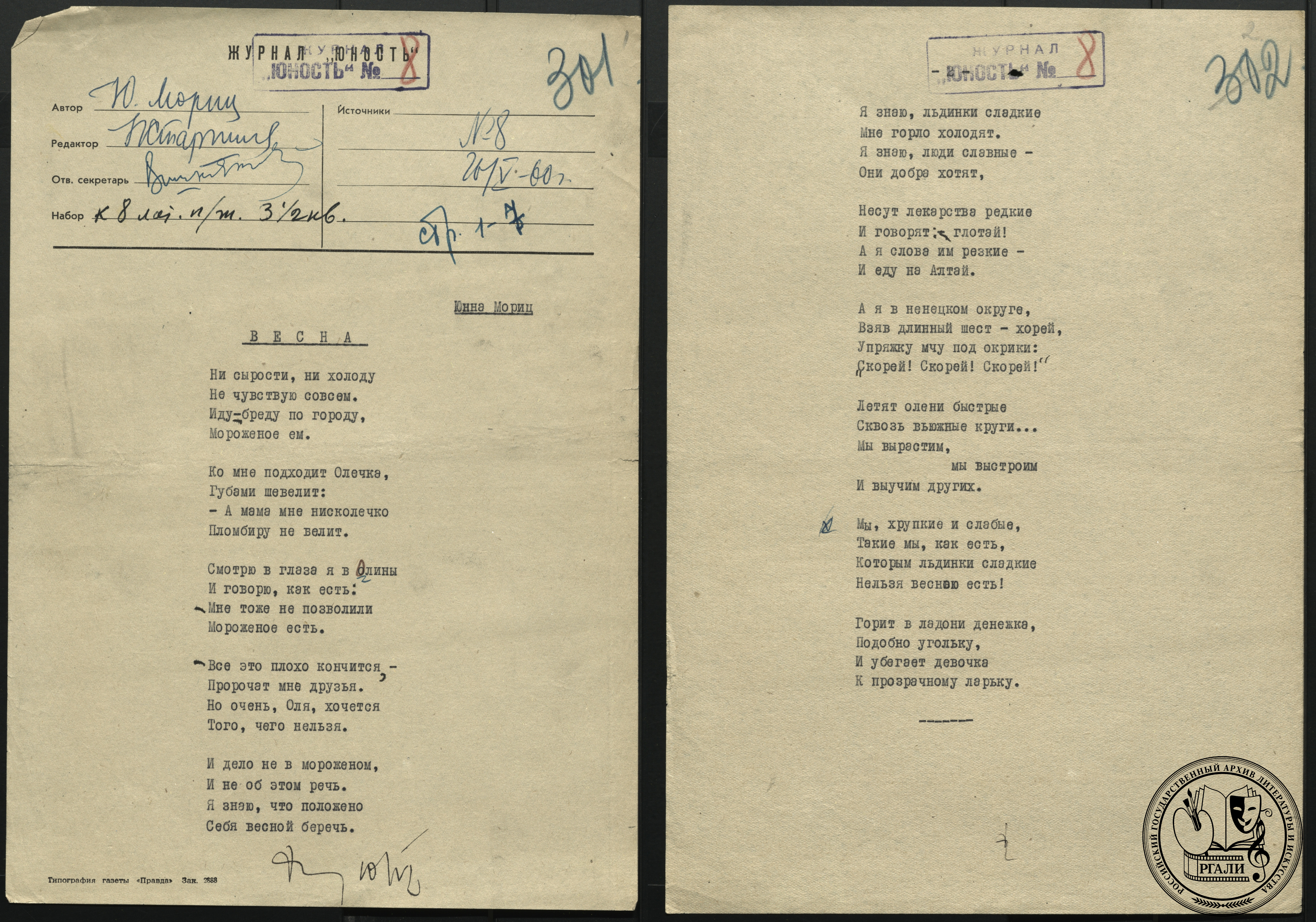

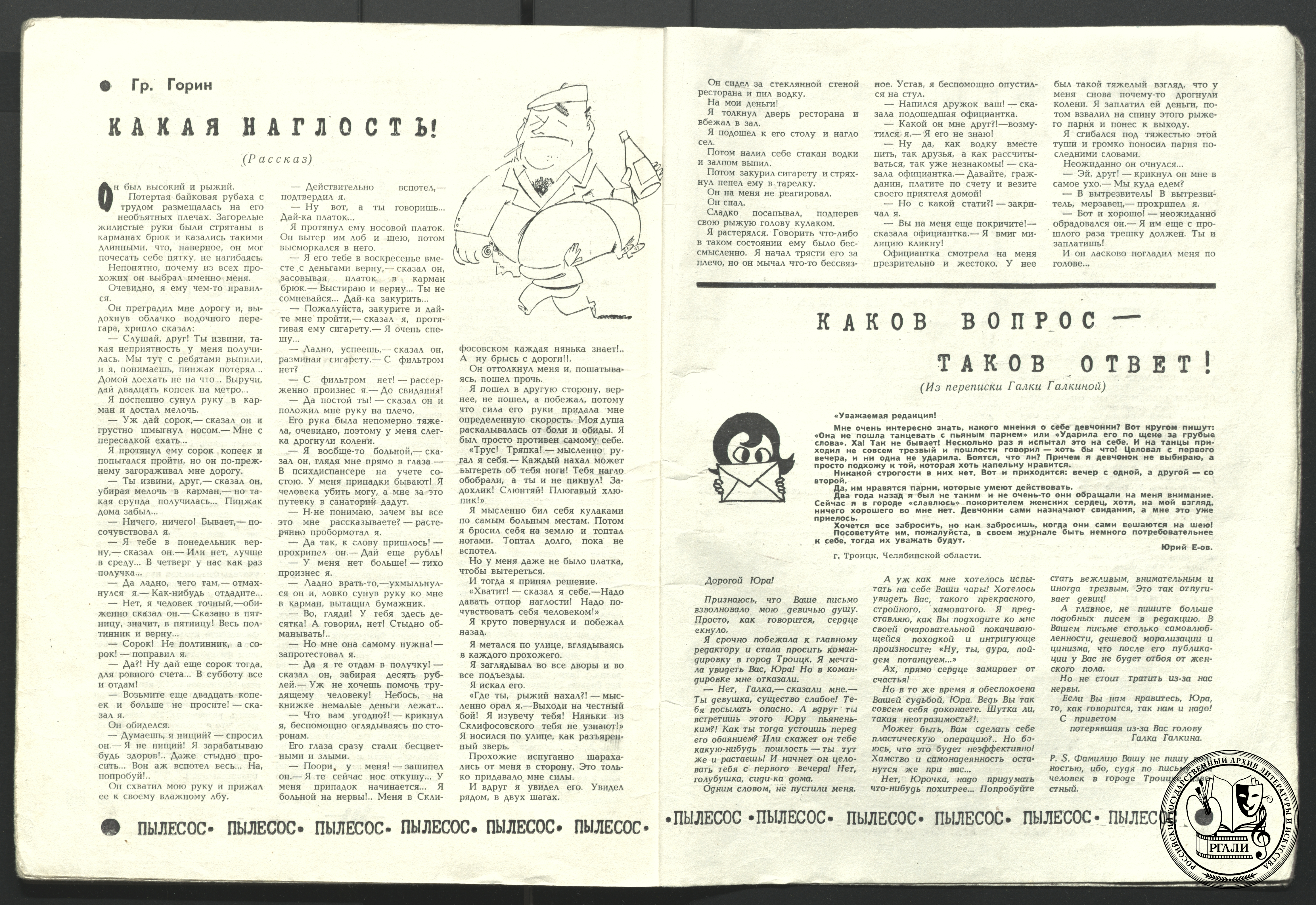

Первый номер вышел тиражом в 100 000 экземпляров. При вполне демократической стоимости номера (4 рубля) он открывал для огромного количества читателей дверь в необъятный литературный мир. Здесь печатались как уже маститые писатели и поэты (Анна Ахматова, почти запрещенный в то время Александр Блок, Корней Чуковский, Виктор Шкловский), так и новички, имена которых для многих звучали впервые (братья Стругацкие, Кир Булычев, Борис Васильев, Анатолий Кузнецов, Григорий Горин, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Юнна Мориц, Анатолий Рыбаков и многие другие). «Катаевские волчата» — так называли этих молодых авторов. В числе прочего, это упоминается в стихотворении Евгения Евтушенко «Валюн», посвященном, конечно же, Валентину Катаеву:

Он всех нас кормил и печатал,

открыв заржавелый засов.

Катаевские волчата,

мы шли против лагерных псов.

Вселяя в Лубянку угрюмость,

пугая Китайский проезд,

журнал под названием «Юность»

стал юностью наших надежд…

За столькое сам виноватый,

стоял он за нас, как валун,

зловатый и угловатый,

и нежный — великий Валюн.

В четырех номерах подряд, начиная с первого выпуска, печаталось «Путешествие на Кон-Тики» Тура Хейердала в переводе Льва Жданова. Об этом Василий Аксёнов писал: «Эта книга распахнула окно в сверкающий и грохочущий мировой океан, русский перевод этого путевого дневника, сам факт его публикации и таким образом приобщение к мировой сенсации казались нам едва ли не откровением. Журнал заявлял себя сторонником всего самого современного, передового, модного, будь то ныряние с аквалангом, кибернетика, фигурное катание, вентилировал затхлую атмосферу советских будней».

Это действительно так: журнал продолжал печатать громкие сенсации. В 1956 году на страницах «Юности» появилась повесть, которая выбивалась из привычного ряда сочинений, рассказывающих о советской действительности: повесть 20-летнего студента Анатолия Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского», которая имела оглушительный успех и положила начало тому, что позже будет названо «исповедальной прозой». В 1958 году опубликовали тут же ставшего культовым «Незнайку в Солнечном городе» Николая Носова. В 1960-м — роман Валентина Катаева «Зимний ветер», повесть «Приключения Кроша» Анатолия Рыбакова. В 1961-м — «Звездный билет» Василия Аксёнова.

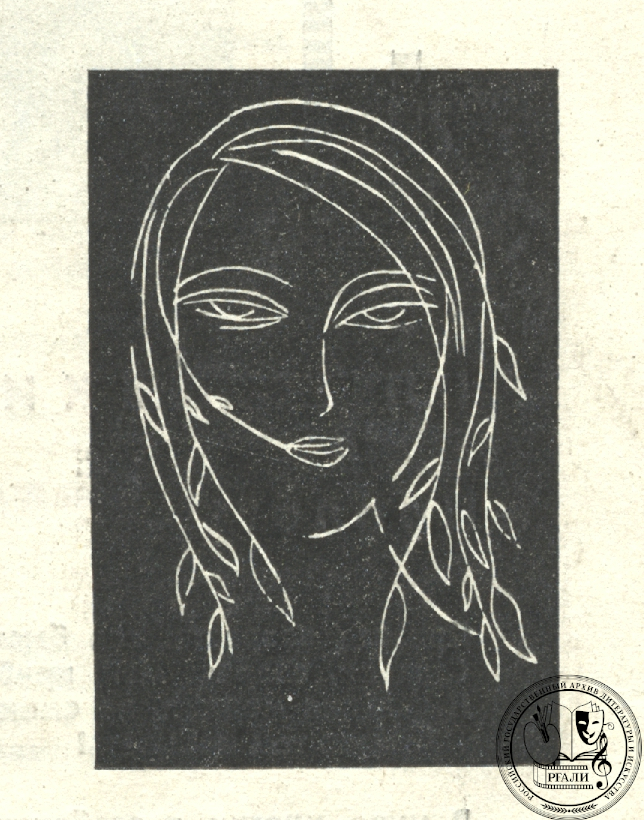

В том же 1961 году литовский художник Стасис Красаускас нарисовал «Девушку с веточкой во рту» — беззаботная и легкая, она стала не только бессменной эмблемой журнала «Юность», но и символом самой юности: эта литография украсила стены многих советских квартир.

Как бы то ни было, «Юность» была не только о литературе. Постоянными стали классические советские репортажи, разделы «Наука и техника», «Спорт», дискуссионная «20-я комната», появившаяся в 1987 году, юмористическая рубрика «Пылесос» (позже — «Зеленый портфель»), которую в разное время вели известные сатирики Григорий Горин, Марк Розовский, Аркадий Арканов, Михаил Задорнов.

Обложки журнала всегда были сдержанно-стильными: с «Юностью» охотно сотрудничали известные художники, среди которых были Илья Глазунов, Михаил Шемякин, Алексей Леонов (работы художников всегда публиковались в отдельной вкладке).

«Настоящая история “Юности”, — как писал позже Василий Аксенов, — это, разумеется, история ее первых двенадцати или пятнадцати лет, когда она проходила период становления и перехода из одного кризиса в другой. С завершением кризисной поры она вступила, что называется, в “бальзаковский возраст”, однако, в отличие от героинь неудержимого французского романиста, она не проявила склонности к романтическим приключениям, но лишь засохла у окошечка с пяльцами и с видом на магазин полуфабрикатов».

Сказано жестко и не во всем справедливо. Ведь и в последующие годы в журнале увидели свет такие замечательные произведения: такие как «Вам и не снилось» Галины Щербаковой, «Сто дней до приказа» Юрия Полякова, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «У нас была великая эпоха» Эдуарда Лимонова. В 2021 году «Юность» впервые вручила премию имени Валентина Катаева за лучший рассказ: ее первыми лауреатами стали прозаики Павел Селуков, Софья Ремез и Роман Сенчин.

В наши дни должность главного редактора журнала занимает Сергей Шаргунов. Среди авторов журнала — Евгений Водолазкин, Алексей Сальников, Денис Драгунский, Дмитрий Воденников, Роман Сенчин, Василий Авченко, Юз Алешковский, Ася Володина, Дмитрий Захаров, Вера Богданова, Екатерина Манойло. Как и в катаевские времена, наряду с дебютантами в журнале печатаются тексты современных классиков и самых ярких представителей современной литературы.

И много лет спустя благодарный читатель, держащий свежий номер журнала в руках, с теплом в голосе говорит: «Это — наша “Юность”».

* * *

Фонд редакции журнала «Юность» хранится в РГАЛИ под № 2924 и охватывает период с 1955 по 1980 год. Материалы редакции за последующие годы находятся в архиве редакции журнала.

А в поступивших документах представлено большое количество как творческих, так и рабочих материалов. Среди последних — приказы по редакции (в том числе приказы о творческих командировках); стенограммы заседаний редколлегии журнала и читательских конференций; переписка с авторами и читателями, а также советскими и зарубежными издательствами; отзывы рецензентов на произведения начинающих писателей; тематические планы номеров журнала.

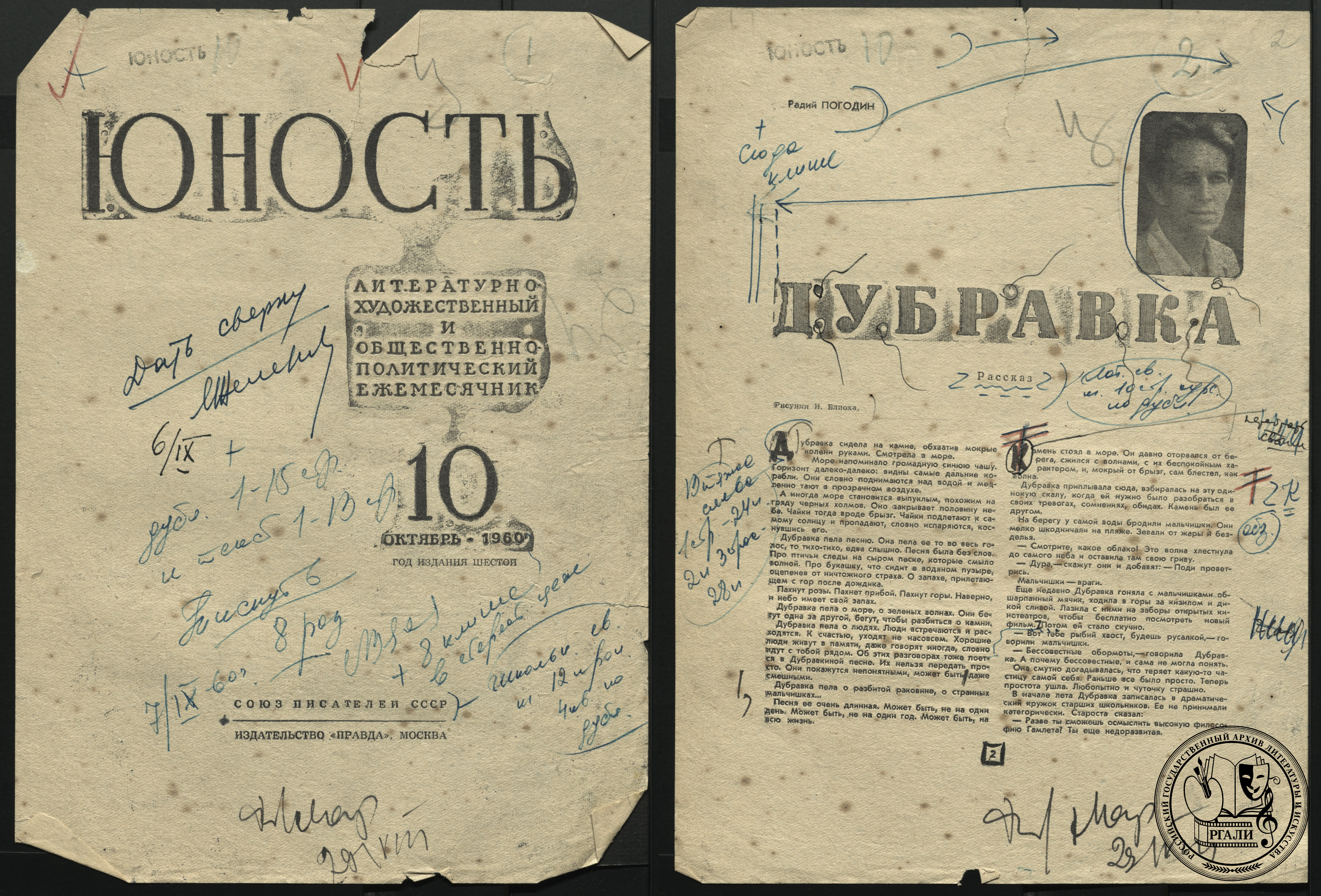

Но, конечно, важнейший комплекс в составе фонда — это творческие материалы литераторов, рукописи опубликованных в журнале романов, повестей, рассказов, стихотворений, воспоминаний, очерков и статей. В их числе авторизованная машинопись А.Г. Алексина, Л.В. Карелина, В.С. Токаревой, Д.М. Холендро и многих, многих других. В фонде находятся сотни автографов ведущих писателей и поэтов — И.Л. Андроникова, А.Д. Дементьева, К.М. Симонова. Также хранятся здесь и рукописи произведений, подвергшихся значительной содержательной авторской и редакторской правке, что позволяет делать вывод как о «творческой лаборатории» литераторов, так и о времени, в которое они создавали свои произведения. Среди сотен дел фонда представлены верстки номеров журнала, где отражается финальная стадия работы редколлегии над номерами. Все материалы сохранены практически в полном объеме и достаточно подробно характеризуют работу редакции — с их помощью легко проследить весь путь, который прошел журнал со дня основания.

В архивохранилище печатных изданий РГАЛИ хранится также обширная подшивка журнала с самого первого номера по 1994 год.

В.А. Васенкова

главный специалист РГАЛИ