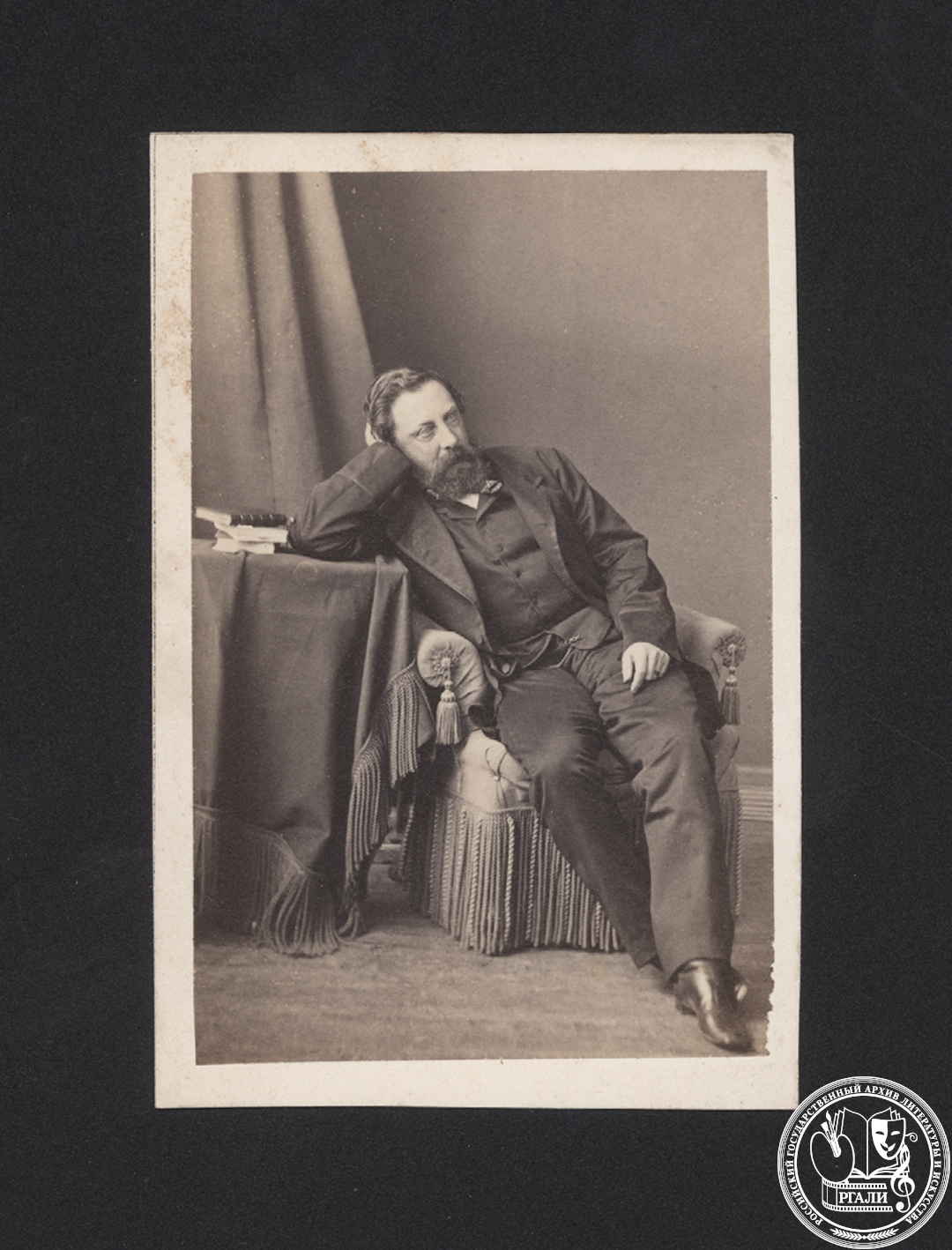

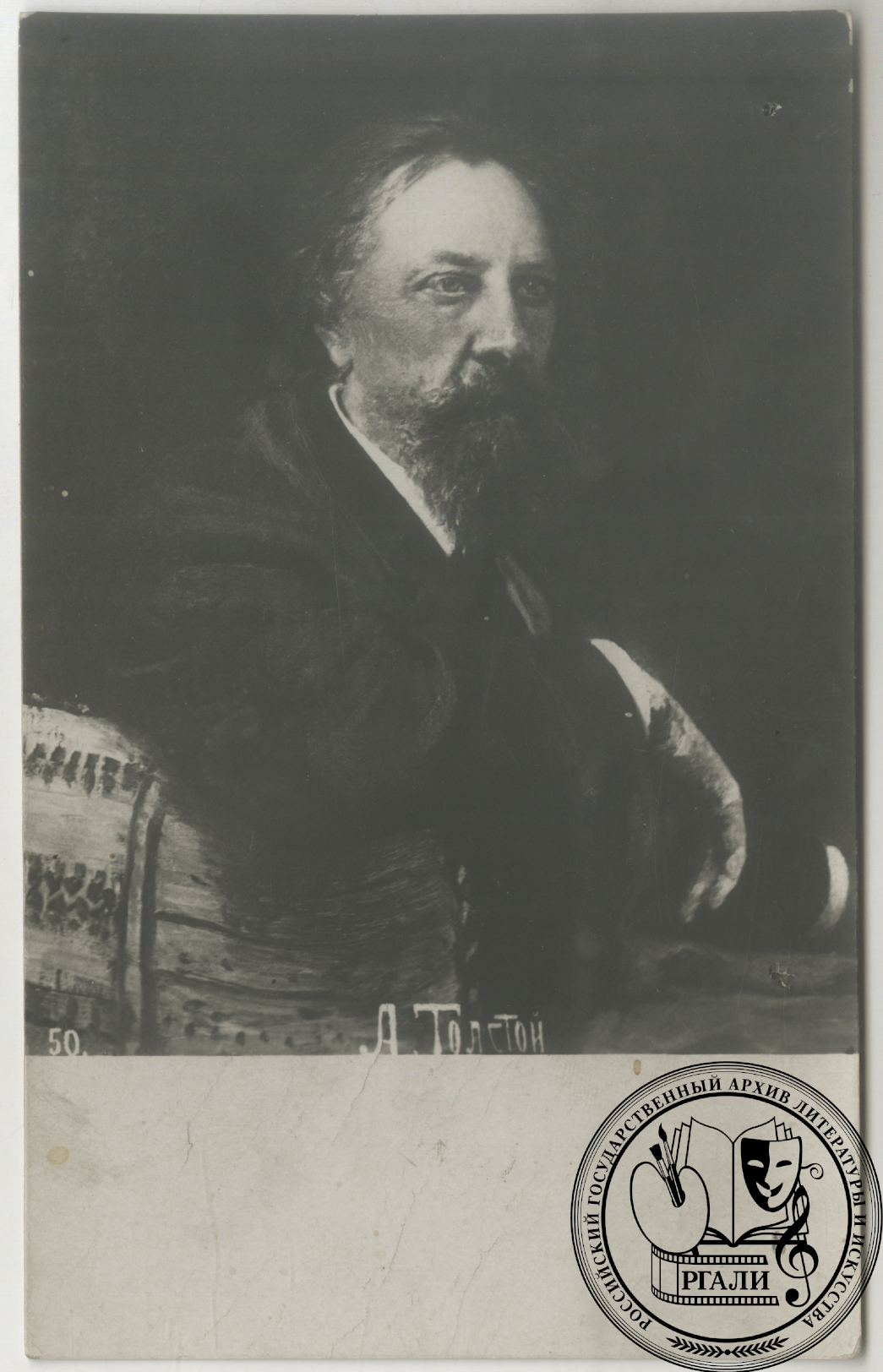

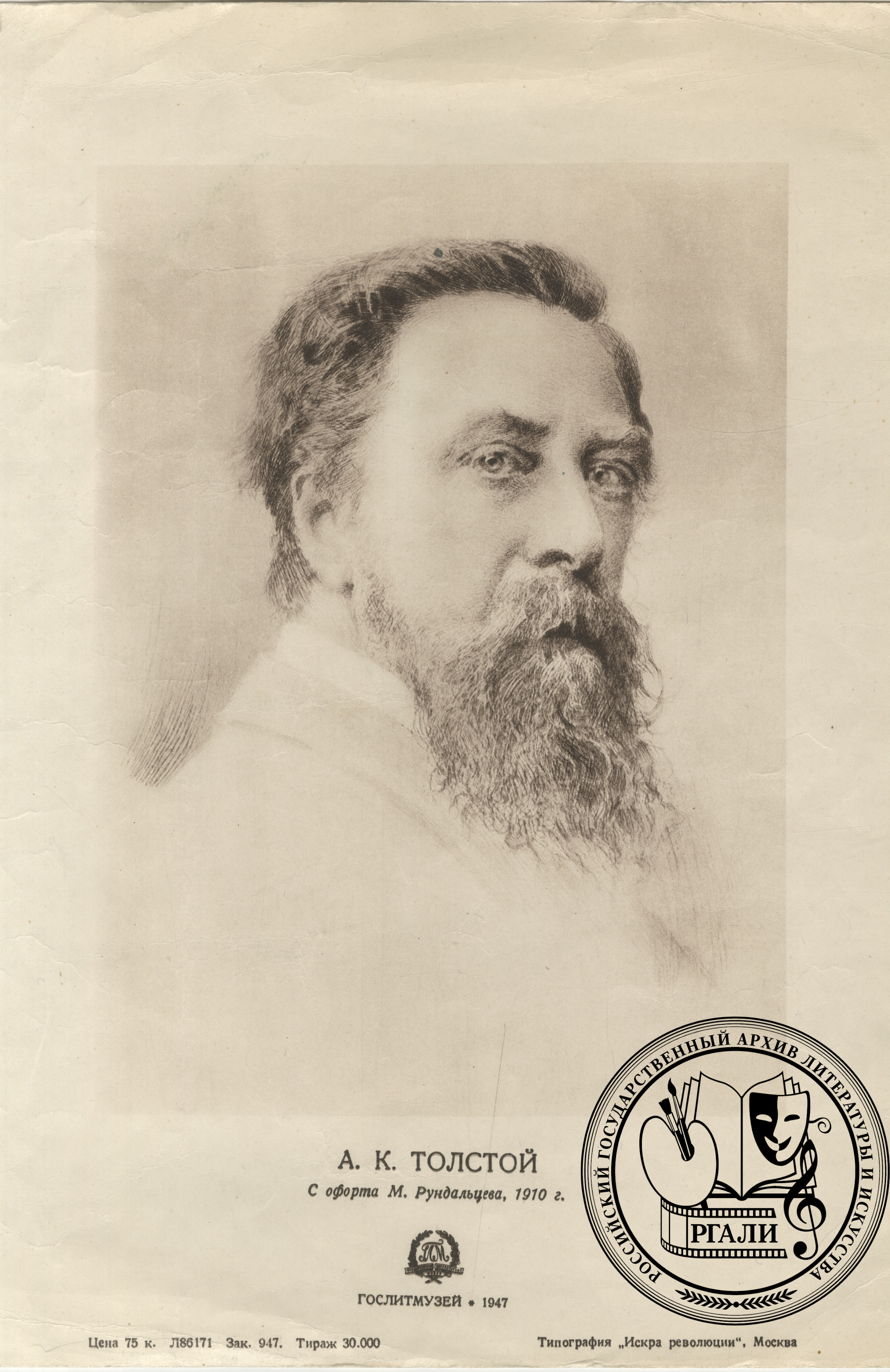

Полтора столетия отделяют нас от трагического дня, когда ушел из жизни Алексей Константинович Толстой. Поэт, драматург, прозаик и переводчик А.К. Толстой – литератор с непростой, но по-своему счастливой судьбой. Ему удалось развить свой литературный дар – поэтический талант, несмотря на внешние условности, связанные с происхождением, образованием и традиционным для людей его круга образом жизни, в том числе и с государственной службой, на которой он состоял на протяжении почти 30-ти лет.

По линии матери, Анны Алексеевны (до замужества Перовской; 1796 или 1799–1857), Алексей Константинович был правнуком последнего гетмана Войска Запорожского – графа Кирилла Григорьевича Разумовского (1728–1803). Его отец, граф Константин Петрович Толстой (1779–1870), служил советником в Государственном ассигнационном банке и приходился троюродным братом Льву Николаевичу Толстому и родным братом скульптору Федору Петровичу Толстому.

Главная роль в воспитании Алексея Константиновича принадлежала его дяде – писателю Алексею Алексеевичу Перовскому (псевд. Анатолий Погорельский; 1787–1836), сочинившему в 1829 году специально для племянника сказку «Черная курица, или Подземные жители». Он стал и первым ценителем стихотворных опытов племянника, начавшего писать в шестилетнем возрасте.

В 1834 году Толстой был зачислен «студентом» в Московский архив Министерства иностранных дел. В конце следующего года сдал экзамен по курсу словесности в Московском университете и получил чин коллежского регистратора. Вышел же в отставку граф уже признанным поэтом в 1861 году в чине статского советника. При этом был пожалован необременительным придворным званием «в должности егермейстера», соответствующим давнему его увлечению, что, однако, вовсе не означало присвоение чина начальника (организатора) императорской охоты.

Смысл своей жизни Толстой видел в творчестве, плоды которого стали заметным явлением в истории отечественной словесности «Золотого века» русской литературы. Первое опубликованное произведение – фантастическая повесть «Упырь» – появилось в 1841 году, а первое стихотворение «Бор сосновый в стране одинокий стоит…» вышло в № 40 «Листка для светских людей» в 1843 году. Через год после отставки Толстой опубликовал роман «Князь Серебряный» (1862), затем создал драматическую трилогию: «Смерть Иоанна Грозного» (1864), «Царь Федор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870). Комический и сатирический дар литератора наиболее полно проявился в поэме «История Государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (1868) и в создании в начале 1850-х годов вместе с кузенами и тоже поэтами братьями Алексеем, Владимиром и Александром Михайловичами Жемчужниковыми литературного персонажа – Козьмы Пруткова.

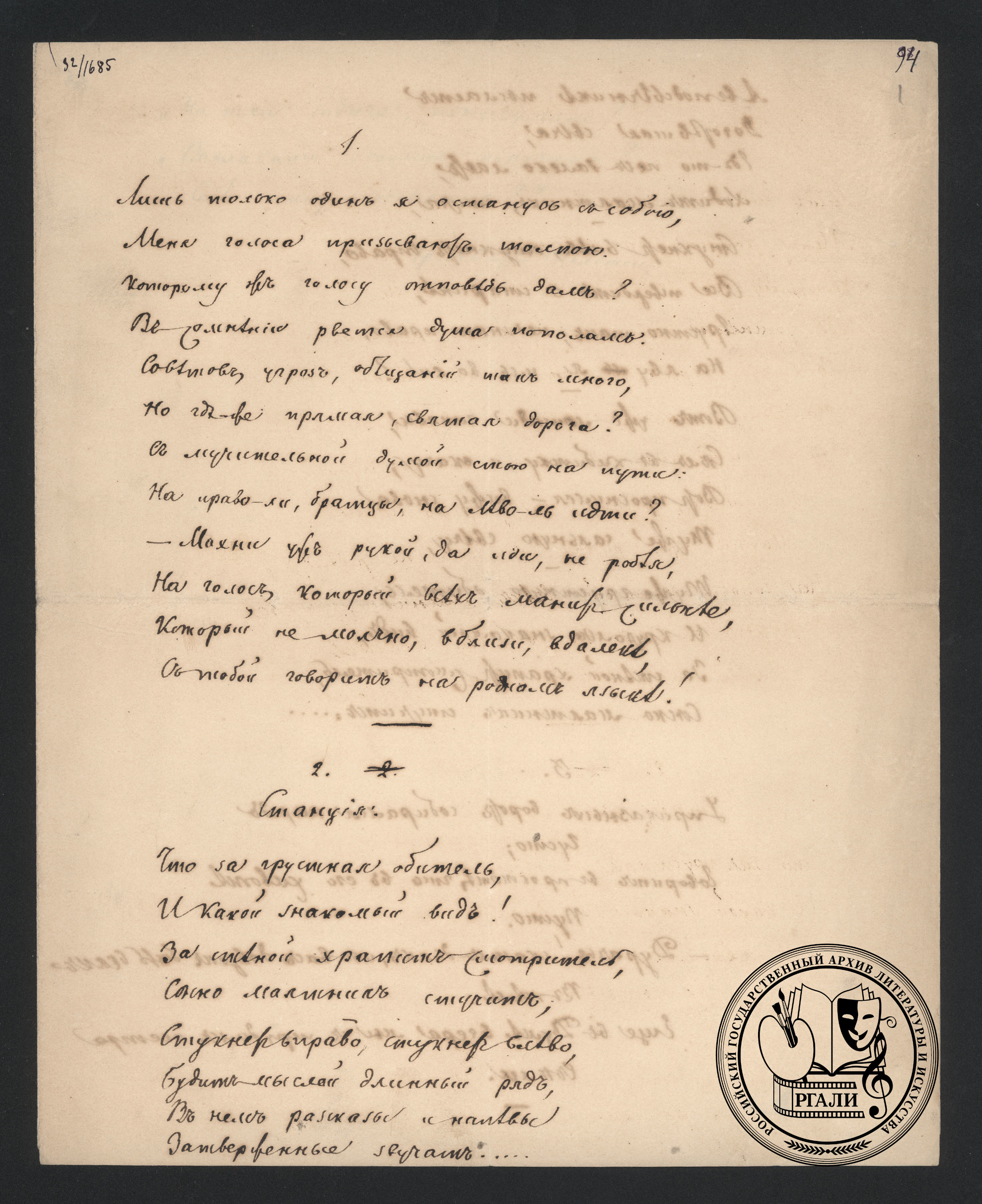

Документальное наследие Толстого дошло до нас далеко не в полном объеме. В РГАЛИ в личном фонде поэта (№ 506), начало которому было положено собирательской деятельностью Государственного литературного музея, всего 40 единиц за 1836–1916 годы. Это рукописи, переписка, материалы об издании произведений, документы о постановках спектаклей по пьесам драматурга на русской сцене, фотографии. Особую ценность представляют любые сохранившиеся автографы поэта, и среди них несколько стихотворений:

Лишь только один я останусь с собою,

Меня голоса призывают толпою.

Которому ж голосу отповедь дам?

В сомнении рвется душа пополам.

Советов, угроз, обещаний так много,

Но где же прямая, святая дорога?

С мучительной думой стою на пути –

Не знаю, направо ль, налево ль идти?

Махни уж рукой да иди, не робея,

На голос, который всех манит сильнее,

Который немолчно, вблизи, вдалеке,

С тобой говорит на родном языке!

Август–сентябрь 1856

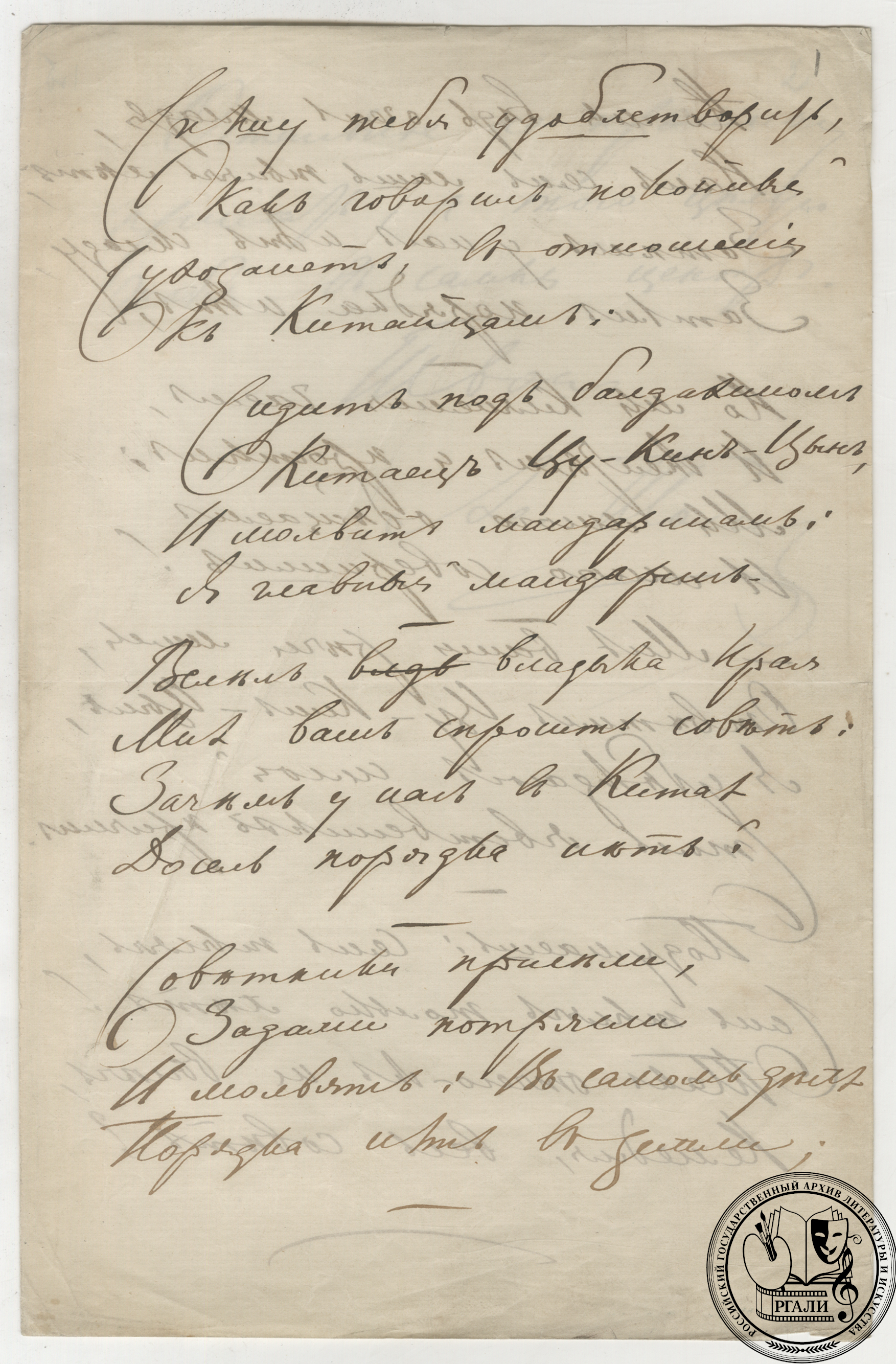

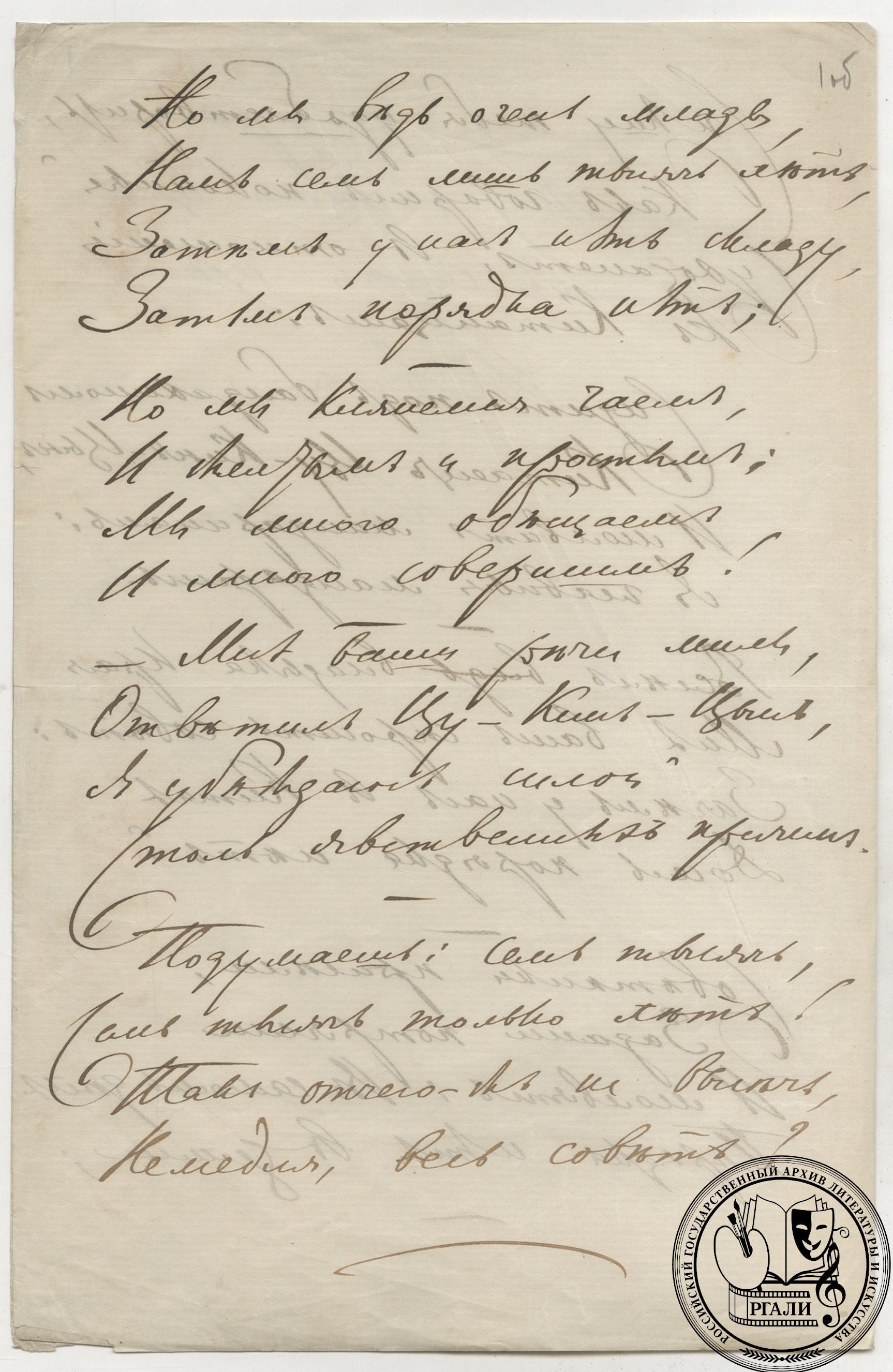

Яркий сатирический талант Толстого представлен автографом варианта стихотворения «Сидит под балдахином…» (в опубликованной версии речь идет о пяти тысячах лет истории китайской цивилизации):

Сидит под балдахином

Китаец Цу-Кин-Цын

И молвит мандаринам:

«Я главный мандарин!

Велел владыка края

Мне ваш спросить совет:

Зачем у нас в Китае

Досель порядка нет?»

Советники присели,

Задами потрясли,

И молвят: «В самом деле

Порядка нет в земли,

Но мы ведь очень млады,

Нам семь лишь тысяч лет;

Затем у нас нет складу,

Затем порядка нет!

Но мы клянемся чаем,

И желтым и простым,

Мы много обещаем

И много совершим!»

«Мне ваши речи милы, –

Ответил Цу-Кин-Цын, –

Я убеждаюсь силой

Столь явственных причин.

Подумаешь: семь тысяч,

Семь тысяч только лет!

Так отчего ж не высечь

Немедля весь совет?»

Апрель 1869

В фонде хранятся стихотворение «Станция» (1856), отрывок из поэмы «Иоанн Дамаскин» – «Благославляю вас, леса…» (1859), автограф поэмы «Бунт в Ватикане» (1864).

К рукописям-автографам раннего периода относится черновик записки Толстого об изучении статистических учреждений Западной Европы по поручению Л.А. Перовского (ок. 1839).

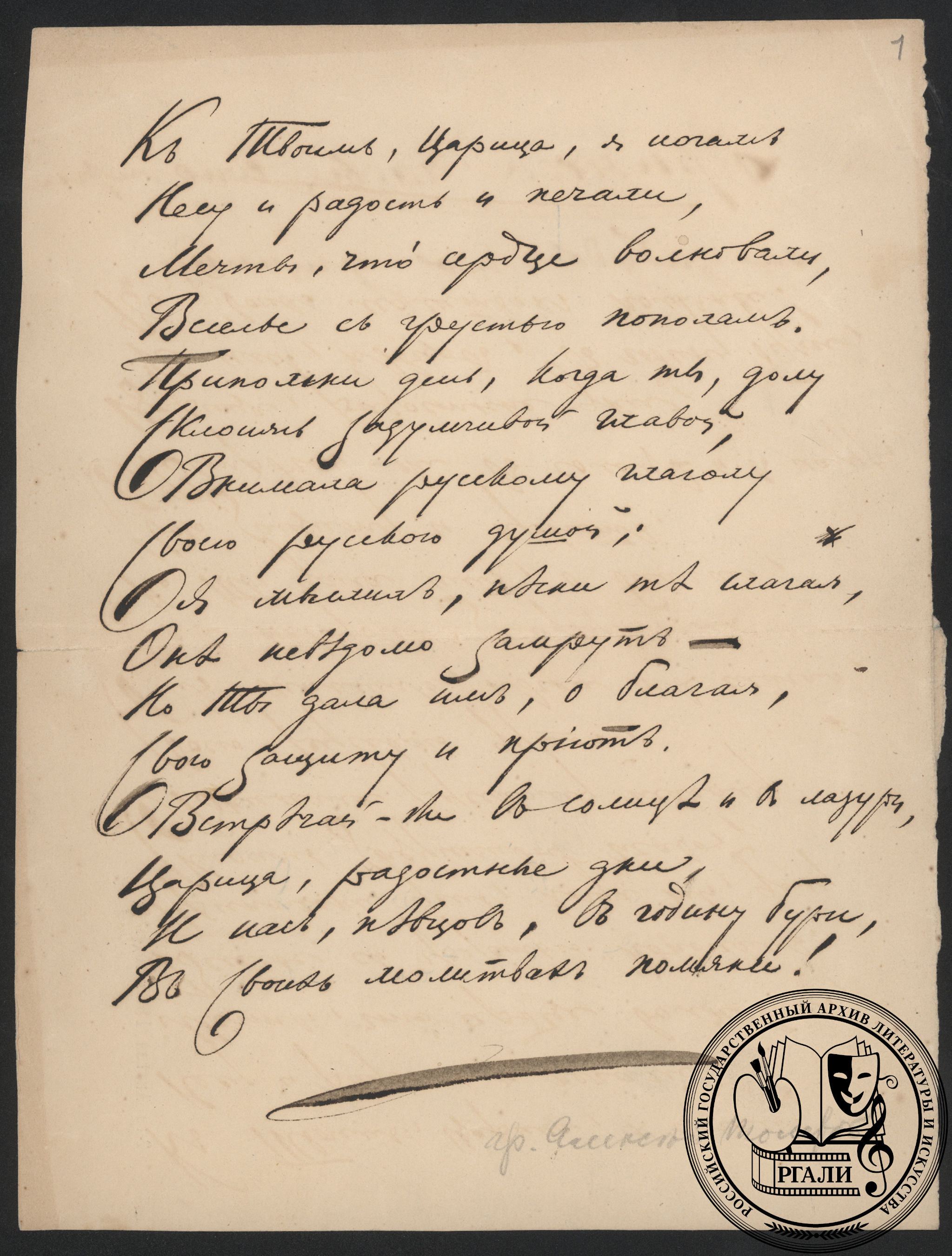

Кроме собственного фонда А.К. Толстого, его материалы есть также и в других собраниях архива. Так, в фонде литературоведа Ю.Г. Оксмана находится автограф стихотворения «К твоим, царица, я ногам...» (1867):

К твоим, царица, я ногам

Несу и радость, и печали,

Мечты, что сердце волновали,

Веселье с грустью пополам.

Припомни день, когда ты, долу

Склонясь задумчивой главой,

Внимала русскому глаголу

Своею русскою душой;

Я мыслил, песни те слагая:

Они неведомо замрут –

Но ты дала им, о благая,

Свою защиту и приют.

Встречай же в солнце и в лазури,

Царица, радостные дни,

И нас, певцов, в годину бури

В своих молитвах помяни!

С детских лет будущий поэт был близок к императорскому двору. Во время коронации императора Николая I в 1826 году в Москве он был выбран товарищем для цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II, который впоследствии считал Толстого своим другом.

В фонде А.М. Жемчужникова хранится «Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова с портретом, facsimile его подписи и биографическим очерком» (издано А. и В. Жемчужниковыми в Петербурге в 1883 году) и сборник, также относящийся к этому персонажу, – «Досуги и пух, и перья» (Daunen und Federn) 1853–1860 годов (автографы А.М. Жемчужникова и А.К. Толстого).

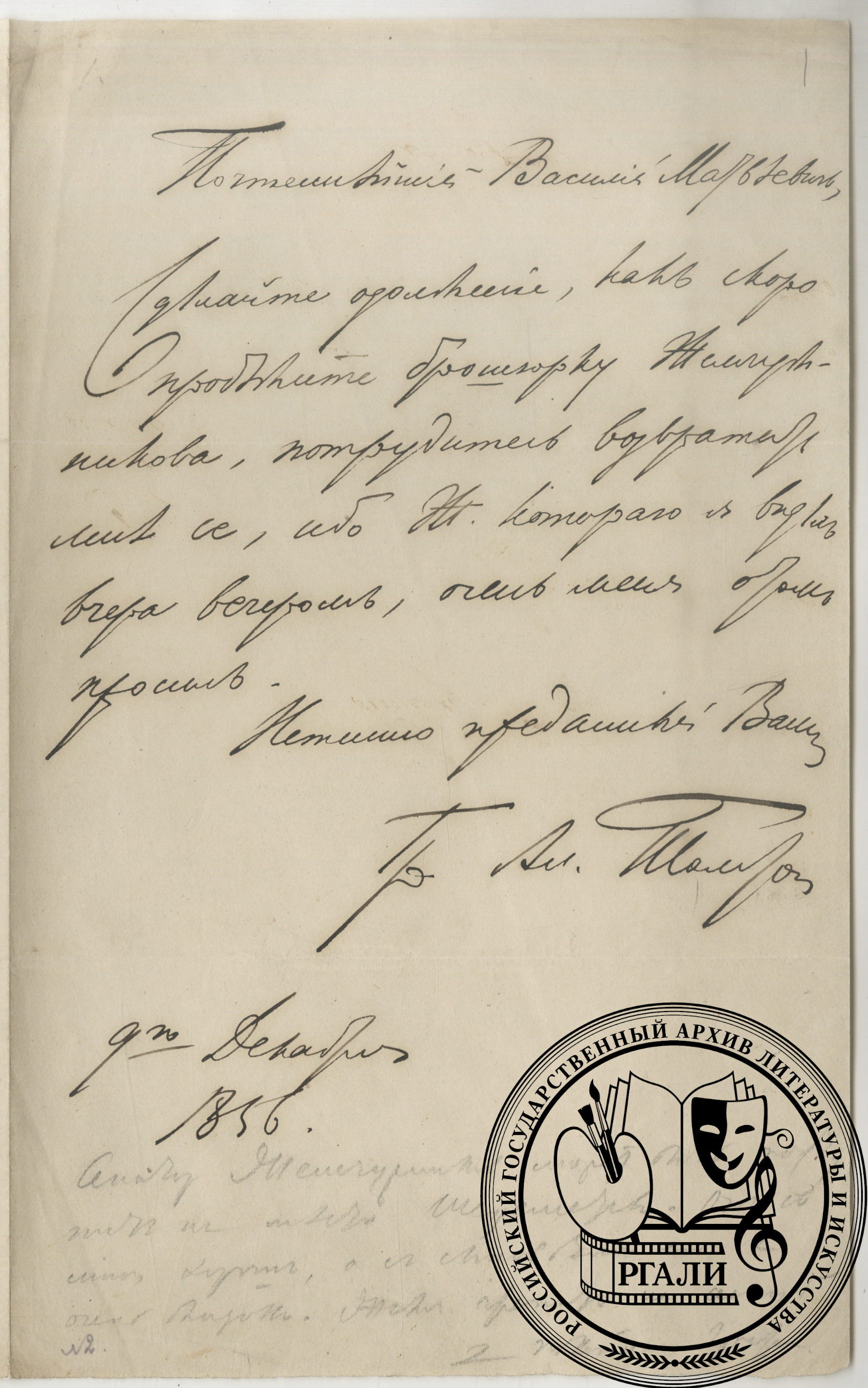

Среди подлинных писем поэта сохранились его послания к А.А. Бобринскому (1863–1871), В.М. Лазаревскому (1856–1865), М.Н. Муравьеву (1861), А.В. Новосильцеву (1863), Л.А. Перовскому (1836–1837), к управляющему Краснорогской экономией (1857).

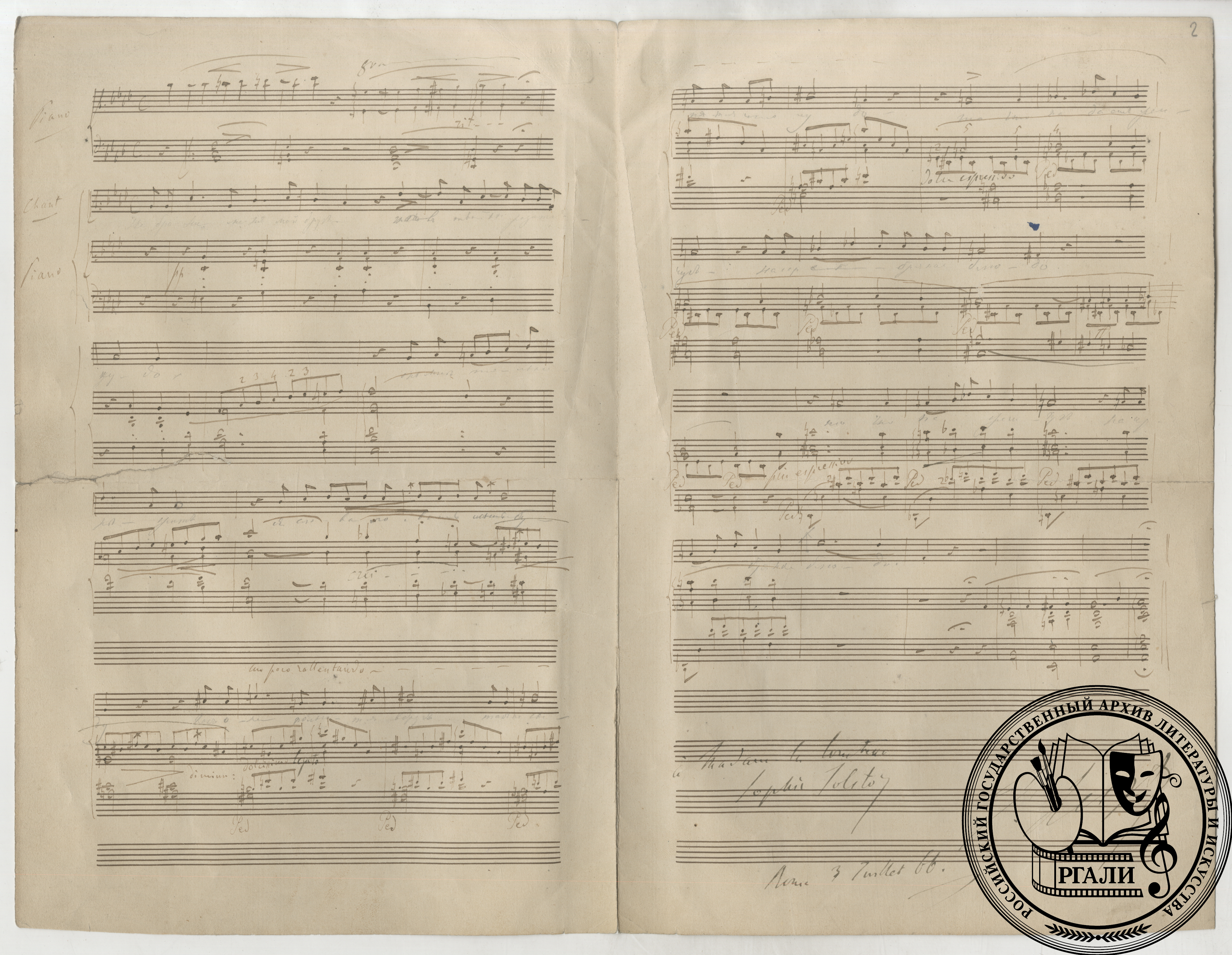

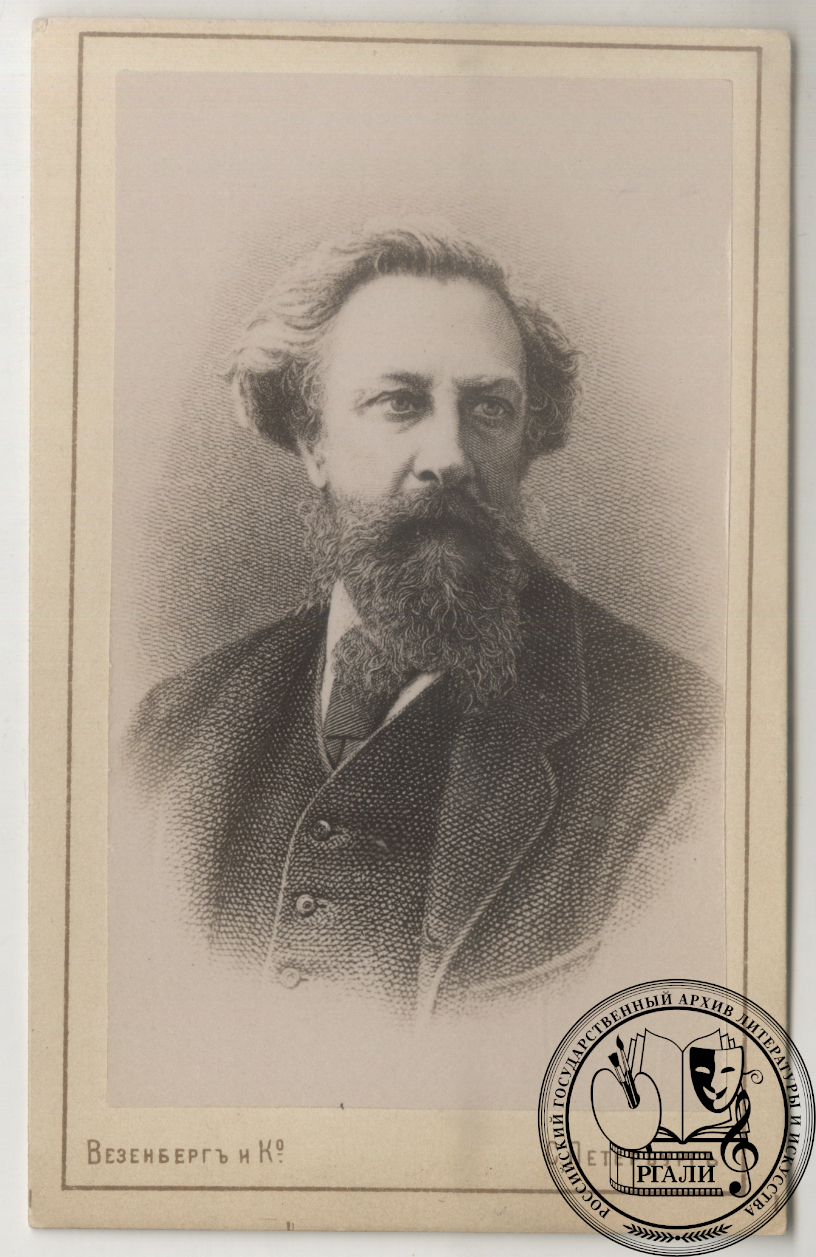

Лирические стихи и баллады Толстого настолько мелодичны, что многие композиторы XIX и XX веков создавали на их основе романсы. В фонде поэта находится нотный автограф романса Ф. Листа «Не брани меня, мой друг…» (1866) с посвящением автора жене поэта Софье Андреевне Толстой.

В архивах музыкальных издательств А.С. Гутхейля, Ф.Т. Стелловского, П.И. Юргенсона и в фондах композиторов сохранились нотные рукописи романсов: «Весенняя гроза» В.Н. Цыбина, «Гарольд Свенгольм» С.Н. Василенко, «Где гнутся над омутом лозы» А.Н. Александрова, А.Б. Гольденвейзера и Б.А. Шеля, «Грядой клубится белою» Р.М. Глиэра и Н.Н. Соколовского, «Деревцо мое миндальное» и «О, не пытайся дух унять» Б.В. Асафьева, «Запад гаснет» В.А. Золотарева, «Из вод подымая головку» Н.Я. Мясковского (на перевод с немецкого языка стихотворения Гейне), «Колодники» Ю.Д. Энгеля и А.А. Давиденко, «Колышется море» С.И. Танеева и Д.М. Мелких, «Коль любить, так без рассудку» Р.М. Глиэра и В.А. Золотарева, «Люблю тебя, месяц» и «Полдень» В.В. Пасхалова, «Минула страсть» Г.А. Пахульского, «Не ветер, вея с высоты» С. Донаурова, С.И. Танеева и Л.А. Половинкина, «Ты не спрашивай» К.Ю. Давыдова и В.Н. Пасхалова и многие-многие другие.

Обилие этих произведений показывает популярность стихов Толстого и составляет значительный пласт вокальных сочинений, которые звучат на концертах и сегодня. Наибольшую известность приобрел романс П.И. Чайковского «Средь шумного бала…». Стихотворение было создано поэтом после встречи в январе 1851 года на бал-маскараде в Большом театре в Петербурге со своей будущей избранницей Софьей Андреевной Миллер, когда Толстой влюбился в звучание голоса таинственной маски.

Помимо творческих материалов в РГАЛИ сохранились документы об издании сочинений Толстого: договоры наследников с издательством А.Ф. Маркса об издании собрания сочинений (1904), цензурные экземпляры книг с купюрами, отдельные биографические документы, фотографии, гравюры с портретов, материалы о постановках пьес Толстого на сценах драматических театров, о собирании и сохранении его рукописей и мемориальных предметов музеями и др.

Л.Н. Бодрова,

начальник отдела РГАЛИ