Морозным солнечным утром где-то в середине 1910-х годов по Москве к Ваганьковскому кладбищу тянулась похоронная процессия. В глазетовом гробу лежал красивый молодой человек, следом в глубоком трауре шла убитая горем вдова. При виде процессии кладбищенские нищие заволновались, спеша занять наиболее выгодное с точки зрения подаяния местечко. Внезапно от них отделилась маленькая хромая старушка и, желая опередить своих товарищей, устремилась навстречу идущим. Крестясь на хоругви, она направилась прямиком к вдове.

«Подайте Христа ради убогонькой, чтоб помолилась за новопреставленного!», – гнусаво обратилась она к молодой женщине. Та вскинула на нее заплаканные глаза, но промолчала. «Скажите мне имя усопшего красавчика, чтоб я знала, как поминать его…», – не унималась старушка. Участники процессии сохраняли безмолвие. Не теряя надежды, попрошайка плелась за гробом, громко причитая. И тут случилось невероятное. Сам покойник, внезапно присев в гробу, рявкнул: «Иван! За Ивана молись, старушоночка!».

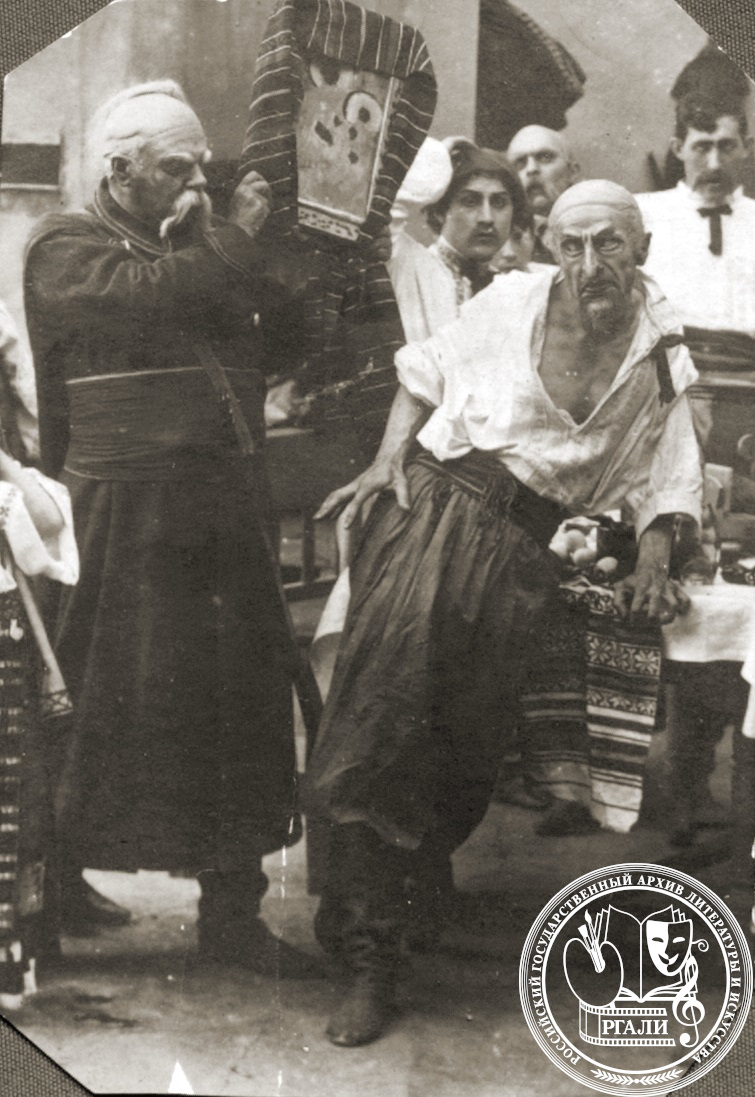

После секундной заминки началось невообразимое: нищенка с громкими криками и прытью, которой от нее никто не ожидал, кинулась прочь, вдова содрогалась то ли от рыданий, то ли от душившего ее смеха, а носильщики, опустив гроб, укоризненно смотрели на мнимого покойника. «Почему бросили гроб? В чём дело?», – яростно кричал, глядя на происходящее, импозантный мужчина, в котором нетрудно было узнать режиссера Евгения Бауэра. Покойник, чью роль исполнял кумир немого кино Иван Мозжухин, конфузливо взирая на него со своего «смертного ложа», принялся оправдываться: «Да уж больно пристала старушонка – скажи да скажи ей, как зовут покойника… А все молчат, – ну, я ей, проклятущей, и сказал, что зовут меня Иваном…». Ответом на его слова был взрыв общего хохота. Бауэр, успокоившись, с улыбкой махнул рукой: «Укладывайся поскорее ты, грешник! Будем переснимать…».

Свидетелем этого комического эпизода был еще один человек – русский предприниматель, организатор кинопроизводства, режиссер и сценарист Александр Алексеевич Ханжонков, описавший его в середине 1930-х годов в своей миниатюре «Нечто потустороннее». И Евгений Бауэр, и Иван Мозжухин были частью той блестящей плеяды деятелей молодого киноискусства, которую Ханжонков собрал вокруг себя и с которой он уверенно вошел в историю отечественной культуры как пионер русской кинематографии.

Дворянин в четвертом поколении, сын казачьего сотника, Александр Ханжонков и сам с юных лет служил. В 1905 году по окончании русско-японской войны, в которой он участвовал в чине подъесаула, Александр Алексеевич по состоянию здоровья уволился в запас. На исходе был десятый год знакомства России с кинематографом (первые кинопоказы в России прошли в 1896 году), а Ханжонкову едва исполнилось 28 лет, – нужно было определяться, чем заниматься дальше.

Считается, что отправной точкой для увлечения Ханжонкова кинематографом стал визит в кинотеатр Ростова-на-Дону, где он впервые посмотрел заграничные фильмы. Увиденное, якобы, произвело на него столь неизгладимое впечатление, что он «заболел» кино и решил посвятить ему оставшуюся жизнь. В действительности, вероятно, все обстояло несколько прозаичнее, а сам выход в отставку стал следствием уже зревшего у Ханжонкова желания заняться каким-нибудь перспективным делом.

Сам он вспоминал, что в 1904 году по просьбе земляка-ростовчанина должен был зайти в Москве в магазин фирмы «Братья Пате», чтобы купить для него проекционный аппарат. Разговорившись со служившим в магазине Эмилем Ошем, он убедился, что с точки зрения предпринимательства у кино огромный потенциал. «Разговоры с ним, – писал потом Ханжонков, – вскружили мне голову». Он уговорился с новым знакомым, что после выхода в отставку вложит небольшой капитал в общее дело – торговый дом «Э. Ош и А. Ханжонков», который будет заниматься прокатом зарубежных фильмов.

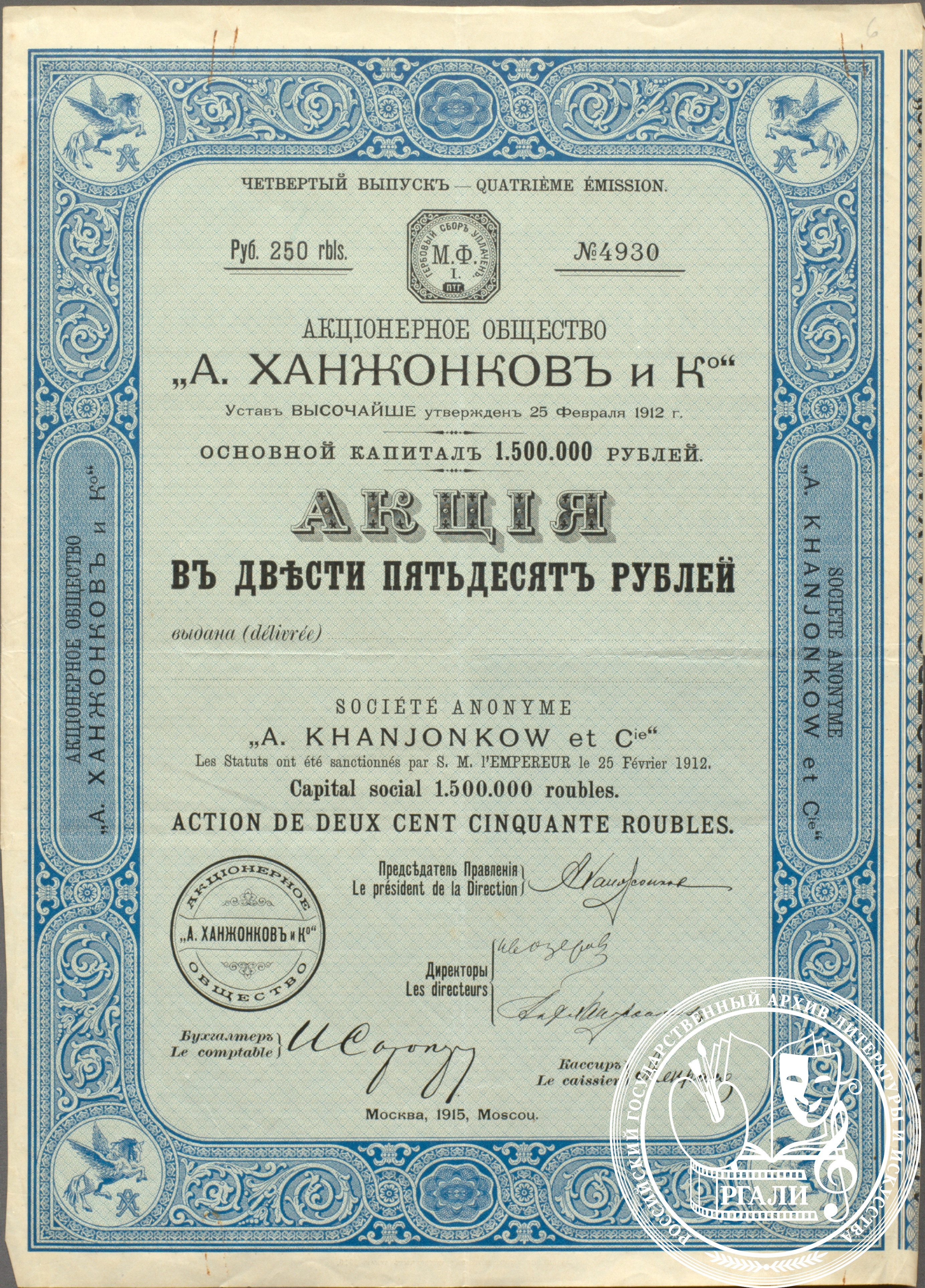

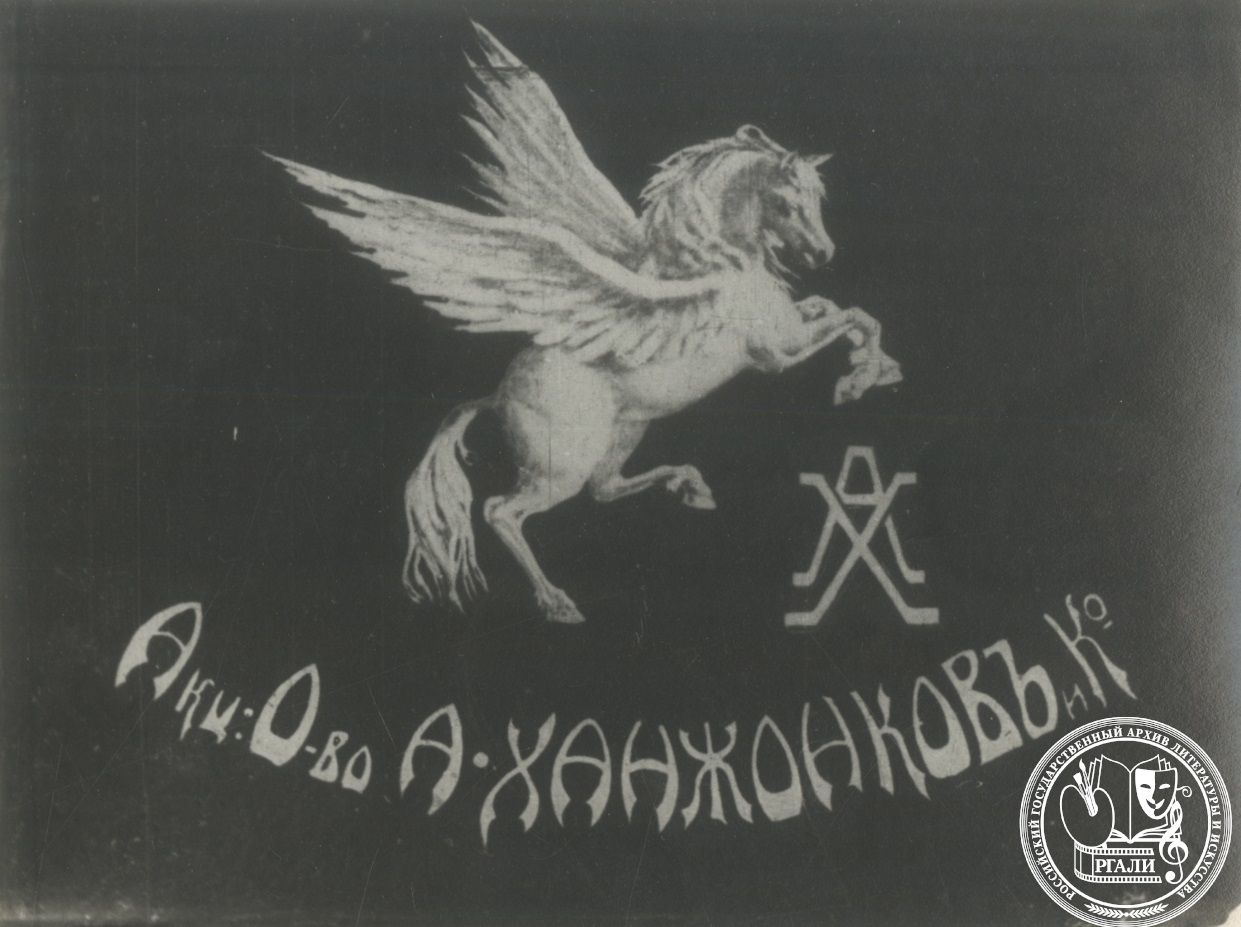

Свою часть обязательств Ханжонков, всегда верный офицерскому слову, выполнил. Эмиль Ош, однако, оказался ненадежным партнером, поэтому их совместное предприятие не продержалось и года. Но Ханжонков за это время приобрел бесценный опыт общения с зарубежными кинофирмами и успел завязать обширные деловые связи с владельцами российских кинотеатров, а также открыть в Киеве и Ростове-на-Дону свои представительства. Бросать дело на полпути было нелепо, поэтому в декабре 1906 года он основал Торговый дом «А. Ханжонков и Ко» — «с целью производства торговли кинематографами лентами, волшебными фонарями, туманными картинами, различными машинами и приборами».

Лавры основателя «первой русской киностудии» А.А. Ханжонкову пришлось уступить севастопольскому фотографу А.О. Дранкову, который создал свой торговый дом чуть раньше. Но, стартовав вторым, наш герой, безусловно, превзошел предшественника и по масштабам, и по результатам своего производства.

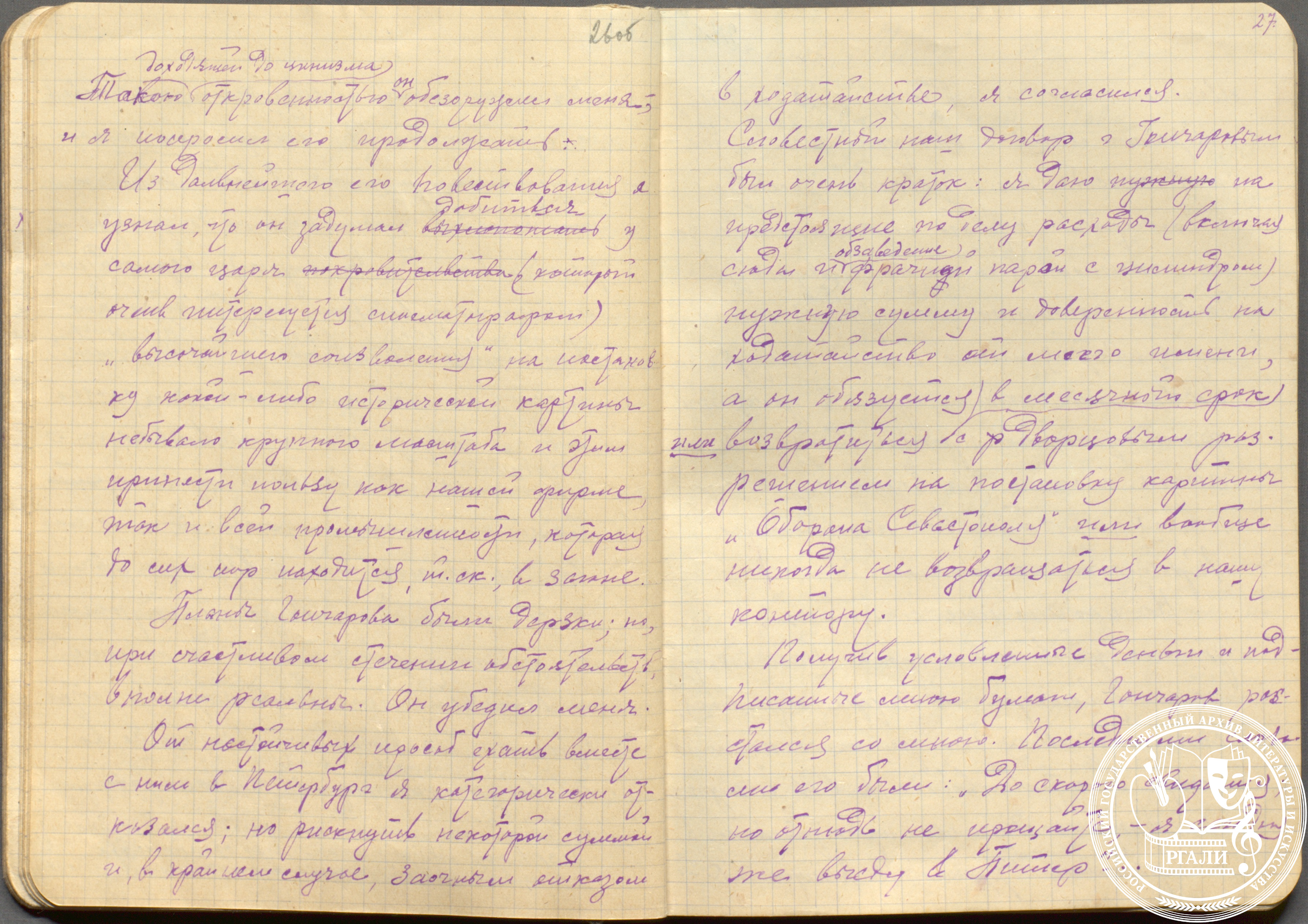

Если первоначально Ханжонков был занят закупкой за границей кинолент и их переводом, а также выпуском научно-популярных короткометражек, то в 1909 году он запустил в производство свой первый художественный фильм – немую короткометражную ленту «Драма в таборе подмосковных цыган». Тогда же с А.А. Ханжонковым начал сотрудничать талантливый кинорежиссер Василий Гончаров.

Несмотря на отсутствие кинематографического опыта (что было общим свойством тех, кто пытался в те годы снимать кино) и неровный характер, Гончаров создал для Ханжонкова целый ряд кинолент, которые вошли в историю русского кино: «Песнь про купца Калашникова», «Чародейка», «Мазепа», «Волга и Сибирь», «Ванька-ключник». А в 1911 году Гончаров и Ханжонков на личные средства Николая II сняли картину «Оборона Севастополя», где в батальных сценах участвовали регулярные подразделения Русской армии. Удалось Гончарову привлечь к работе на Ханжонкова и двух талантливых актеров – уже упомянутого Ивана Мозжухина, а также Петра Чардынина. Еще одним достижением А.А. Ханжонкова стал выход в 1912 году первого в мире кукольного мультфильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», где режиссер Владислав Старевич создал пародию на жизнь аристократов под личиной насекомых.

Высокая работоспособность, умение выстраивать деловые отношения, готовность идти на риск, искренний интерес к кинематографу – все это способствовало успеху предприятия А.А. Ханжонкова. Свойственные ему честность намерений и абсолютная верность данному слову обеспечили высочайшее доверие к нему со стороны коммерческих кругов не только в России, но и заграницей.

О многом говорит эпизод, связанный со съемками его «Песни про купца Калашникова», успеху которой попытался помешать Александр Дранков: узнав о готовящейся премьере, он решил опередить Ханжонкова и выпустить свою ленту с тем же сюжетом прежде, чем тот успеет смонтировать свою. Подобное поведение конкурента грозило Ханжонкову большими потерями как финансовыми (музыка к фильму была заказана ректору Московской консерватории, композитору М.М. Ипполитову-Иванову), так и репутационными, — ведь Ханжонков договорился с московским градоначальником о том, что премьера фильма состоится во время масленичных гуляний в Манеже, вмещавшем до 10000 человек!

Сообщение о съемках Дранковым своего «Калашникова» застигло Ханжонкова в Турине, где он вел очередные переговоры с молодым владельцем кинофирмы «Итала» Карлом Шиаменго. Выслушав сетования Ханжонкова на коварство конкурента, Шиаменго предложил напечатать на принадлежавшей «Итала» фабрике нужное число копий фильма, чтобы Ханжонков незамедлительно увез их с собой в Россию и успел распространить по кинотеатрам прежде Дранкова. В Москву полетела ответная телеграмма: «Экстренно шлите негатив сюда. Заготовляйте надписи. Привезу сто экземпляров». Монтаж ленты шел практически круглосуточно и был закончен в два вечера. Через четыре дня Ханжонков увозил домой сто копий своего фильма, а сразу после его возвращения они разлетелись поездами по всей империи.

Еще одним триумфом стало открытие собственного кинотеатра А.А. Ханжонкова (электротеатра «Пегас») на Триумфальной площади в Москве. Его закладка состоялась 1 августа 1913 года, а 24 ноября он был открыт. На церемонии открытия была представлена двухчасовая программа из фрагментов кинофильмов, выпущенных фирмой Ханжонкова в 1908-1913 годах, и экранизация повести Н.В. Гоголя «Страшная месть». А в самом конце демонстрировались съемки открытия «электротеатра», где зрители увидели самих себя в начале церемонии.

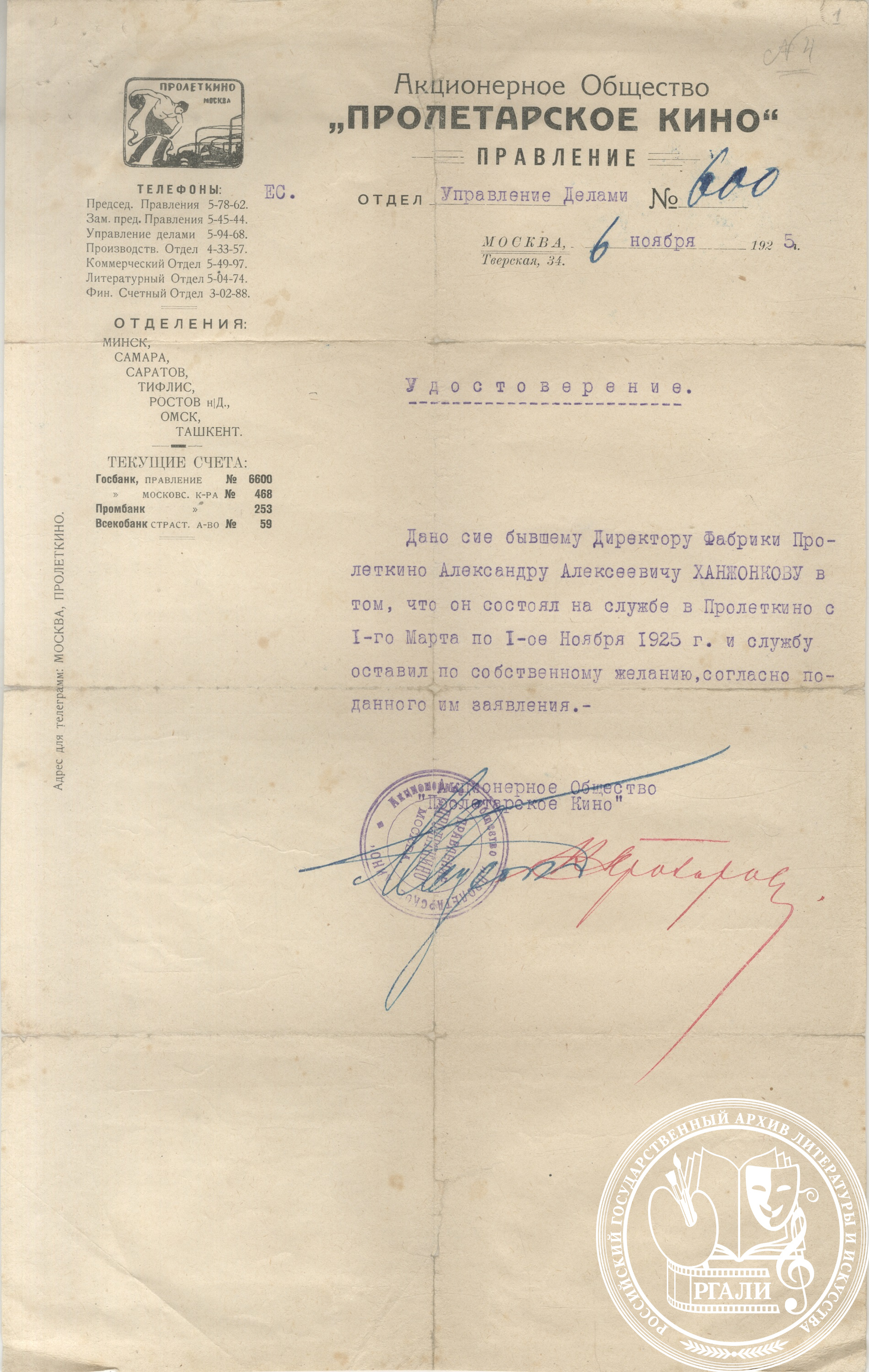

Золотое время раннего русского кинематографа уже подходило к концу – впереди были Первая мировая война и Октябрьская революция 1917 года, уничтожившие частные кинофирмы. Сделавшись к 40-ка своим годам практически инвалидом, А.А. Ханжонков весной 1917-го перебрался в Ялту, где открыл собственную кинофабрику. Затем последовала эмиграция в Европу и попытки заниматься любимым делом там, возвращение в 1922 году в Советскую Россию, работа консультантом в «Госкино», арест по делу о финансовых махинациях, запрет на работу в кинематографии и поражение в правах...

К 1934 году положение Ханжонкова было настолько бедственным, что он обратился к властям с просьбой вернуть его в «рабочую семью» советского кино и избавить от голодной смерти. Как нельзя кстати в январе 1935-го подоспело 15-летие советской кинематографии: Ханжонков был реабилитирован, ему назначили персональную пенсию. Все это позволило мастеру сосредоточиться на написании мемуаров, которые в 1937 году были частично опубликованы в книге «Первые годы русской кинематографии». Скончался А.А. Ханжонков в Ялте 26 сентября 1945 года.

* * *

В РГАЛИ хранится личный фонд Александра Алексеевича под № 987, переданный на государственное хранение его второй женой Верой Дмитриевной и состоящий из 43 единиц хранения за 1913-1945 годы. Наиболее ценная его часть – это тетради с воспоминаниями Ханжонкова о своей жизни и о тех, с кем он работал, а также фотографии, отражающие ключевые события из истории его предприятия. Их дополняет небольшой корпус материалов служебной деятельности А.А. Ханжонкова.

К.В. Яковлева,

начальник отдела информации и использования документов РГАЛИ