Александр Яковлевич Таиров считал, что его биография — его спектакли. И это не было преувеличением: ведь каждая из постановок созданного им в 1914 году Московского Камерного театра стала вехой в становлении Таирова как личности и как режиссера. Он оставил большое и недостаточно изученное литературное наследие, в котором нет его воспоминаний, поскольку к собственному прошлому он обращался лишь для поиска ответа на вопрос: куда двигаться в творчестве дальше.

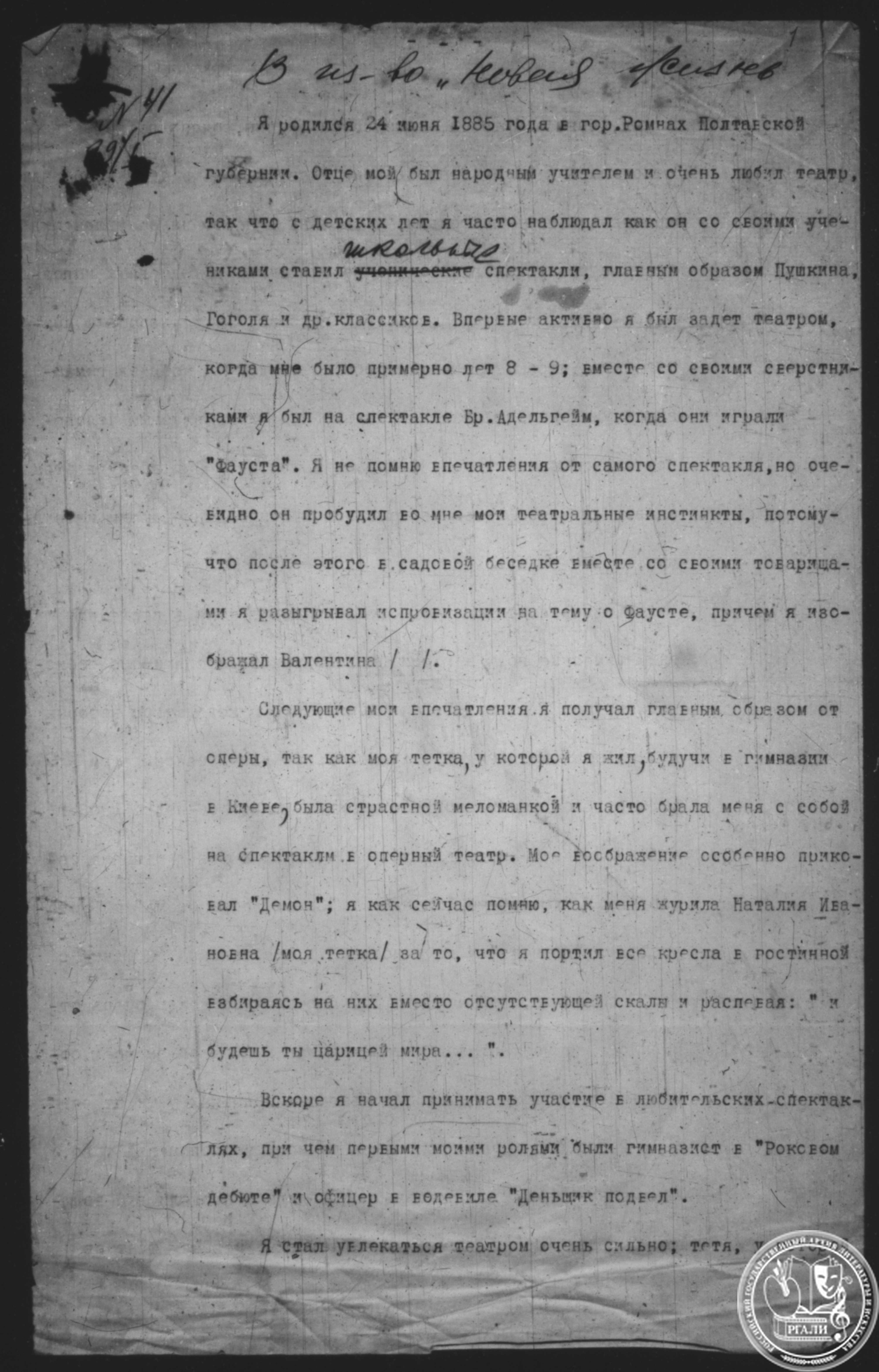

Биография Таирова выглядит удивительно цельной — едва ли не с первых осмысленных шагов она связана с театром. Родившись в «табачном городке» (по выражению Петра I) Ромны в семье учителя, он уже в ранние годы под воздействием разъезжавших по России известных театральных актеров братьев Адельгейм пленился искусством театра. В киевской гимназии 16-летний Саша играет в любительских спектаклях. Но театр пока еще на втором плане его жизненной траектории, а впереди — юридический факультет Киевского университета, из которого Александр переводится в Петербургский университет, а затем в Московский. Причиной такой повышенной мобильности становятся сборные труппы, с которыми начинающий актер Таиров перемещается по маленьким городам. Юристом он так и не станет, но научный подход к вопросам искусства определит в дальнейшем его творческий почерк.

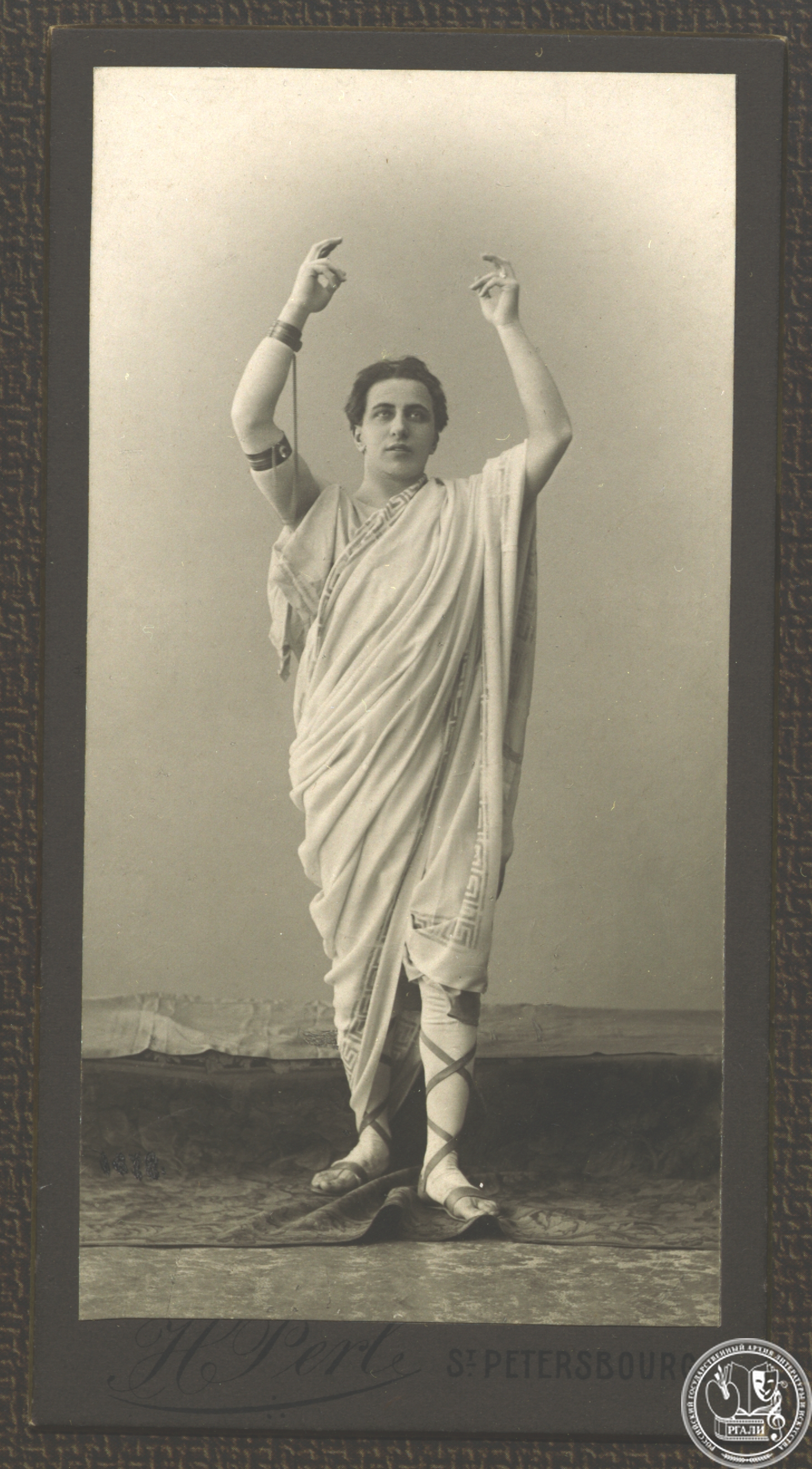

В 1905 году жизненный путь Александра Яковлевича пересекается с В.Ф. Комиссаржевской, которая после знакомства с Таировым в роли Незнакомца из «Каменного цветка» приглашает начинающего артиста в свой театр. Именно в этом качестве он знакомится с системой «условного» театра В.Э. Мейерхольда, что дает толчок его собственным размышлениям о природе театрального искусства. Творческий поиск побуждает Таирова покинуть Театр Комиссаржевской, и вскоре в Первом передвижном общедоступном драматическом театре под руководством П.П. Гайдебурова он впервые выступает как режиссер «Гамлета», заставив избалованную столичную критику заговорить о себе. С Гайдебуровым Таиров проработает два сезона, а затем его творческие пути направляются то в Русский театр в Риге, то в Драматический театр в Симбирске, причем в последнем он работает не только как актер, но и в качестве главного режиссера (его постановка «Трех сестер» принимается с восторгом). В 1911 году Таиров снова в Петербурге, в Новом драматическом театре А.К. Рейнеке. Попутно заканчивает, наконец, столичный университет и в качестве дипломированного юриста успевает на короткое время вписать свое имя в «анналы» московской адвокатуры. Как раз в этот момент Таиров, разочаровавшись в современном ему театре, порывает с ним, казалось бы, навсегда. Но два события вернули начинающего адвоката в искусство. Ему делает заманчивое предложение стать режиссером Свободного театра К.А. Марджанов, с возможностью реализации своих творческих замыслов. И в том же 1913 году Александр Яковлевич знакомится с женщиной, которой отныне суждено будет играть главную роль в его собственной жизненной пьесе — Алисой Коонен. В дальнейшем, вплоть до закрытия Камерного театра, Таирова будут обвинять в том, что он выстраивал репертуар театра под Коонен. Но именно в ней он нашел актрису, разделившую его взгляды на искусство и обладавшую признанным талантом для их воплощения на сцене.

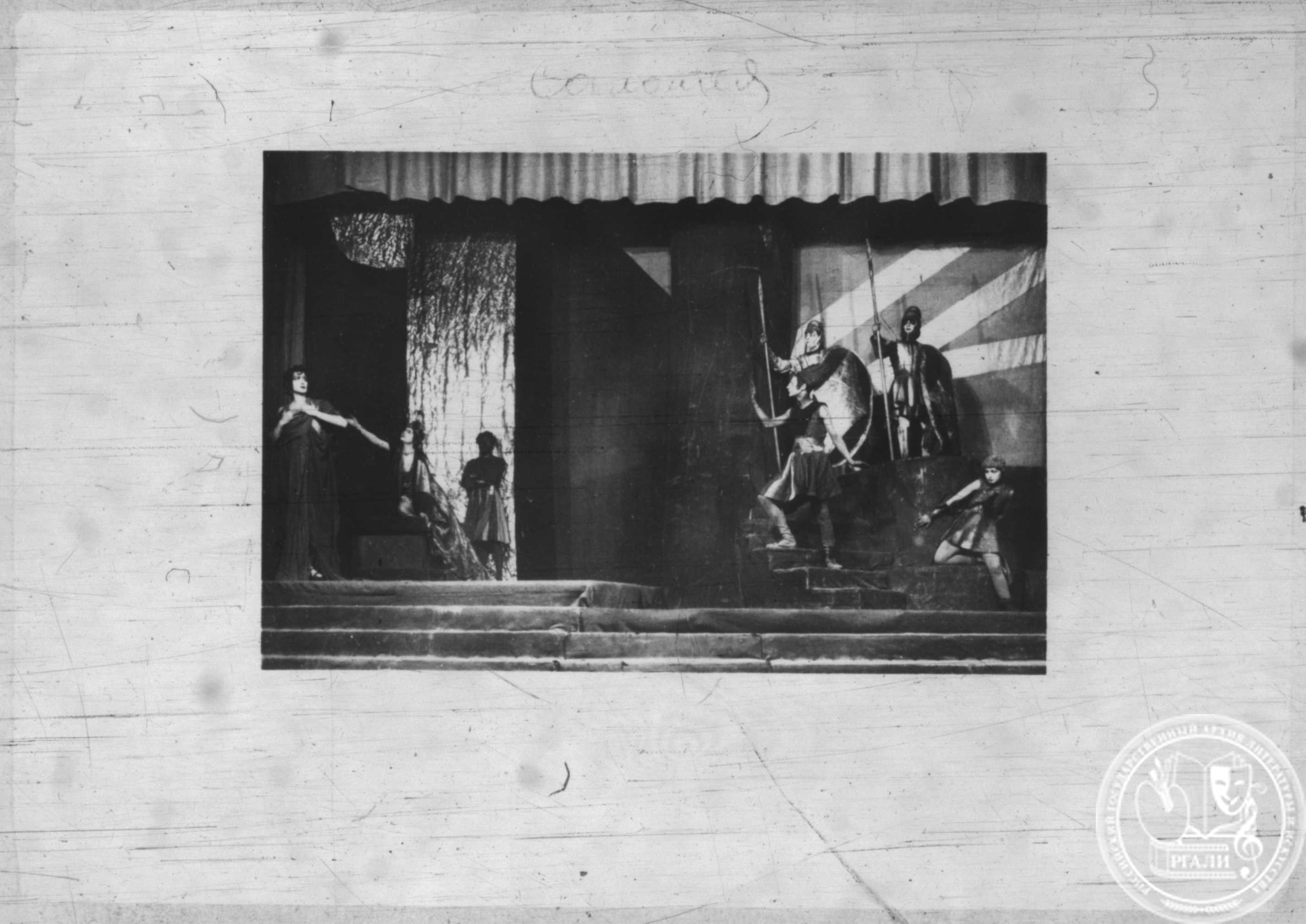

Наступает грозный 1914 год — начинается мировая война. Кому в такое время может быть дело до театра?! На Таирова, носившегося с затеей его создания, смотрели как на ненормального. Однако в тот год, преодолевая немыслимые трудности и проявляя недюжинное упорство и веру в силы свои и доверившихся ему таких же энтузиастов, Таиров создает театр, которому на три с половиной десятилетия будет суждено стать его детищем. В переломном 1917 году театр ненадолго прекращает деятельность, но поддержка А.В. Луначарского и тонкая «дипломатия» Таирова снова возвращают Камерный к жизни. В отсутствие качественных пьес на советские темы Таиров много ставит отечественную и зарубежную классику: «Саломею» О. Уайльда, «Федру» Расина, «Грозу» А.Н. Островского. Не обходит вниманием он и произведения, изобличающие нравы современного ему капиталистического общества: «Негр» О`Нила, «Машиналь» С. Тредуэлл.

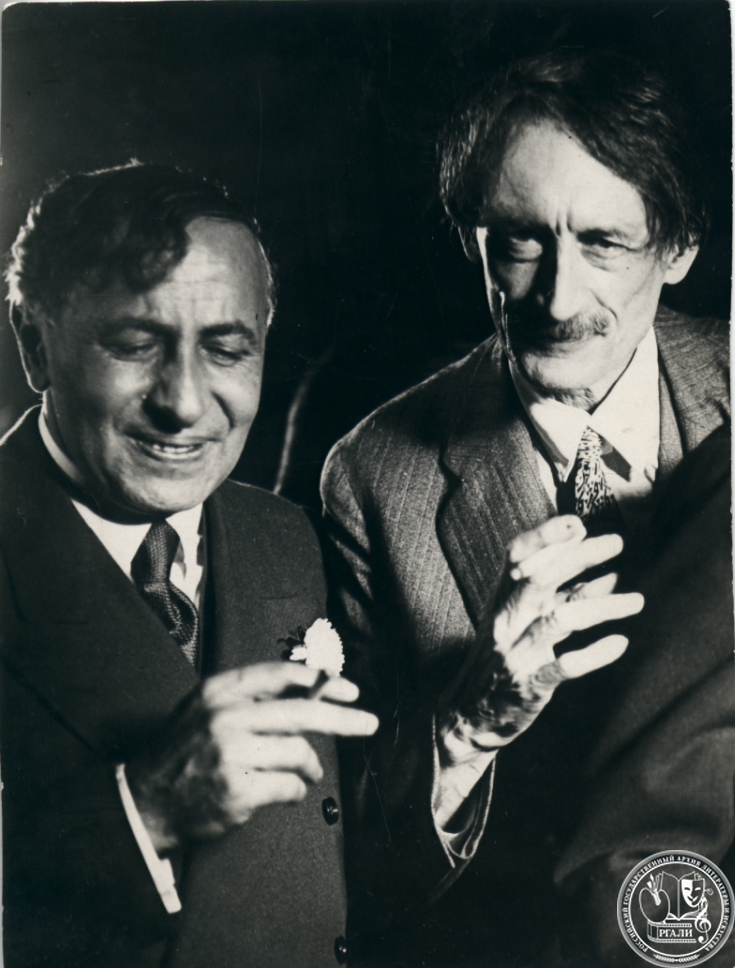

Но только после того, как в 1933 году Таиров первым с блеском поставит «Оптимистическую трагедию» В.В. Вишневского, его признают вполне советским режиссером. К тому времени, после гастролей Камерного театра в Европе режиссура Таирова уже была восторженно встречена взыскательной зарубежной публикой (после одного из спектаклей немецкий критик назвал Таирова и его труппу «засыпанными аплодисментами»).

Впрочем, путь театра и его руководителя и после этого не был гладким. Подверглась резкой критике и оказалась под запретом постановка оперы «Богатыри» Д. Бедного как «искажающая» досоветское прошлое. Как в истории любого театра, у Камерного случались и слабые в художественном отношении спектакли, причем со временем их количество не уменьшалось. Причина была очевидна — времена «синтетического театра», как его называл сам Александр Яковлевич, уже завершились, но режиссер этого не почувствовал. Однако до конца 1940-х годов периодически сгущавшиеся над театром и его бессменным руководителем тучи рассеивались.

С началом Великой Отечественной войны труппа оседает в Барнауле, а Таиров забрасывает руководящие инстанции просьбами о возвращении в столицу. В репертуаре Камерного наряду с классикой появляется военная тематика: «Фронт» А.Е. Корнейчука, «Пока не остановится сердце» К.Г. Паустовского, «Верные сердца» — спектакль о Ленинградской блокаде, идею которого Таиров выразил так: «Мы в Ленинграде не умирали, а рождались» (Ф. 2328. Оп.1). После войны Таиров вновь обращается к классике — Чехову, Горькому. Спектаклем «Андриенна Лекуврер» Э. Скриба Камерный театр завершил свою историю в 1949 году. Публика, уже знавшая о том, что этот спектакль последний, долго не отпускала актеров своими аплодисментами. Огромным усилием воли Таиров дал команду опустить, наконец, занавес. Навсегда.

19 мая 1949 года на заседании Комитета по делам искусств при Совете министров СССР в адрес театра и его художественного руководителя прозвучало много обвинений — и со стороны чиновников, и (что было особенно тягостно для Таирова) от видных представителей труппы. Александр Яковлевич поначалу был настроен оптимистично. Признав отдельные недостатки в работе театра, выразив даже готовность изменить его название (возникали порой комичные ситуации, когда некоторые не слишком разбирающиеся в театре зрители выясняли у режиссера, почему у него актерствуют только заключенные — «камерники»), он представил план «работы над ошибками». Но будучи обескураженным тем, что ему пришлось далее выслушать, он тут же попросил об отставке, которая и была принята (Ф. 962. Оп. 3).

Его перевели режиссером в Театр им. Е.Б. Вахтангова, где он (как и разделившая его участь А.Г. Коонен) оказался не востребован. Но признавая прежние заслуги, А.Я. Таирову, народному артисту РСФСР, установили пенсию союзного значения и объявили благодарность «за многолетнюю творческую деятельность и заслуги в деле развития советского театрального искусства». Вскоре Камерный театр был реорганизован, хотя, подавая в отставку, Таиров надеялся, что тем самым спасет свое детище. Уже будучи серьезно больным, Александр Яковлевич рассматривал афиши, тщетно пытаясь найти в них упоминание родного театра. Он умер, спустя несколько месяцев после закрытия родного театра.

В историю искусства А.Я. Таиров вошел как новатор, всю жизнь находившийся в поиске своей концепции театра. Он считал двумя крайностями реалистический театр, отождествлявшийся им с МХТ К.С. Станиславского, и условный театр В.Э. Мейерхольда. Разрыв с прежними представлениями о старом театре у Таирова начался, по его собственному признанию, еще в 1905 году. Воздействие на него тогда оказывали такие люди, как, в частности, известный философ Г.Г. Шпет, с которым судьба еще сведет Таирова в стенах Государственной академии художественных наук в 1920-е годы. Развернуто свои взгляды на природу театра Таиров сформулировал в изданных в 1921 году «Записках режиссера». В этой работе автор отказывается от чести рассматриваться философом, ученым или писателем. Себя он видит режиссером, «формовщиком и строителем театра» и подчеркивает, что из всех наук его «волнует лишь одна — да и то пока не существующая — наука нашего искусства» (Ф. 2328. Оп.1). В своем видении театра Таиров отстаивал его идею как совершенно самостоятельного искусства, которое не может рассматриваться в качестве лишь «передатчика литературы» (во что, по его мнению, превратился современный театр). Поэтому режиссер не только имеет право, но и обязан работать с текстом, вторгаться в него, подчиняя его главной задаче театра: «Радовать и волновать зрителя своим самодовлеющим, чисто театральным искусством». Жанр пьесы для него не имел принципиального значения. Главное для Таирова — не отходить от главных тем, которые его волновали и которые уже на склоне своей не слишком долгой жизни он выразил предельно ясно: «Любовь и жертва. Любовь и подвиг. Любовь и гуманизм. Любовь и патриотизм. Любовь и искусство» (Ф. 2328. Оп. 1).

Таиров формулирует свой творческий метод, который в разные годы менял свое название. Но неизменным оставалось главное — синтетический подход к театральному искусству, который Таиров разрабатывает, вопреки собственному заявлению, со скрупулезностью ученого-исследователя. Главное в театре, по Таирову, — актер, но актер, для которого нет преград для воплощения образа на сцене. Режиссер особое внимание уделял всем аспектам актерского мастерства: речи, вокалу, пластике, мимике, гриму. При Камерном театре существовало театральное училище, имевшее свои программы подготовки актеров. Не случайно, особенно в начале режиссерской карьеры, Таиров отдавал предпочтение пантомиме, позволявшей раскрыть разные стороны актерского мастерства, научить актера выразить содержание пьесы не только словом. В создаваемом Таировым «синтетическом театре» призваны были слиться «органически все разновидности сценического искусства так, что в одном и том же спектакле все искусственно разъединенные теперь элементы слова, пения, пантомимы, пляса и даже цирка гармонически сплетаясь между собой, являют в результате единое монолитное театральное произведение» (Ф. 2328. Оп.1). В «синтетическом театре» не может быть мелочей; костюмы актеров, оформление сцены, музыка, литература и даже зритель — все имеет значение для того, чтобы донести режиссерскую идею до публики. Эти элементы Таиров разрабатывал самым тщательным образом к каждому спектаклю и подробнейшим образом разъяснял свой замысел труппе. Хранящиеся в РГАЛИ экспликации многих спектаклей дают богатый материал для понимания того, с какими идеями Таиров обращался к актерам и публике.

Однако по мере того, как в советском искусстве в 1930-е годы утверждался принцип социалистического реализма, пространство для поисков нового метода сужалось. На словах не отвергая этот принцип, Таиров еще и во второй половине 1940-х годов пытался доказать, что его творческие поиски отнюдь не противоречат официальным установкам, а лишь обогащают их. Реализм, по его мнению, не есть «нечто раз и навсегда данное, которое может спокойно переходить из столетия в столетие, из поколения в поколение» (Ф. 962. Оп. 7). Но в послевоенные годы эти аргументы уже не достигали цели…

* * *

В личном фонде А.Я. Таирова в РГАЛИ (Ф. 2328) собран богатый документальный материал о его жизни и творчестве — 1517 единиц хранения. Среди документов — биографические наброски, лекции о театре, беседы с актерами и молодыми режиссерами, статьи, тезисы и доклады, дневниковые записи о поездках труппы (в т.ч. и за границу), переписка А.Я. Таирова с В.В. Вишневским, К.Е. Ворошиловым, М.Н. Ермоловой, М.И. Калининым, Ж. Кокто, Г. Крэгом, А.Б. Мариенгофом, Б.Л. Пастернаком, К.Г. Паустовским, Ф.Г. Раневской, Р.Н. Симоновым, К.А. Треневым, К.А. Фединым, С. Цвейгом, В.Я. Шебалиным, Д.Д. Шостаковичем, И.Г. Эренбургом, беседы с корреспондентами, критические статьи о спектаклях Камерного театра (в т.ч. иностранной прессы), записные книжки с планами спектаклей, эскизы к спектаклям, фотографии. Связанные с деятельностью А.Я. Таирова материалы находятся также в личном фонде А.Г. Коонен в РГАЛИ (Ф. 2768) и в других фондах.

Д.В. Маслов,

главный специалист РГАЛИ