Члены объединения «Мир искусства», одним из участников которого был Е.Е. Лансере, кажутся нам из XXI века почти титанами Возрождения. Они были и живописцами, и графиками, и иллюстраторами, и театральными художниками, и мастерами декоративной живописи, и даже карикатуристами. Мало кто из «мирискуссников» занимался только одним видом художественного творчества. Это же разнообразие интересов и их блестящее воплощение характеризует и творчество Евгения Лансере – блестящего пейзажиста, сценографа-новатора, журнального и книжного иллюстратора, наконец, декоратора-монументалиста и также педагога.

По рождению он принадлежал к знаменитой художественной семье Бенуа-Кавос-Лансере-Серебряковых. Его отец – скульптор-анималист Евгений Александрович Лансере, дед которого Поль Лансаре, майор наполеоновской армии, взятый в плен в Бородинском сражении, – в 1874 году женился на Екатерине Николаевне Бенуа. Екатерина Николаевна, в свою очередь, была дочерью академика архитектуры Николая Леонтьевича Бенуа и Камиллы Альбертовны, урожденной Кавос. Двое из их шестерых детей, Евгений и Зинаида (в замужестве Серебрякова), стали художниками, а сын Николай – архитектором. После смерти Е.А. Лансере в 1886 его жена с детьми переехала в дом своего отца – архитектора Николая Леонтьевича Бенуа. Таким образом Евгений в 1899 году, в совсем еще юном возрасте, вошел в круг будущих основателей объединения «Мир искусства», которые собирались в доме его деда, и естественным образом стал членом объединения.

Бросив гимназический курс будущий художник с 1892 года продолжил свое образование в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, где посещал классы Я.Ф. Ционглинского, Н.С. Самокиша, Э.К. Липгарта. С 1895 по 1898 год он много путешествовал по Европе и продолжал художественное образование во французских академиях Ф. Коларосси, Р. Жюлиана и в Школе изящных искусств в Париже.

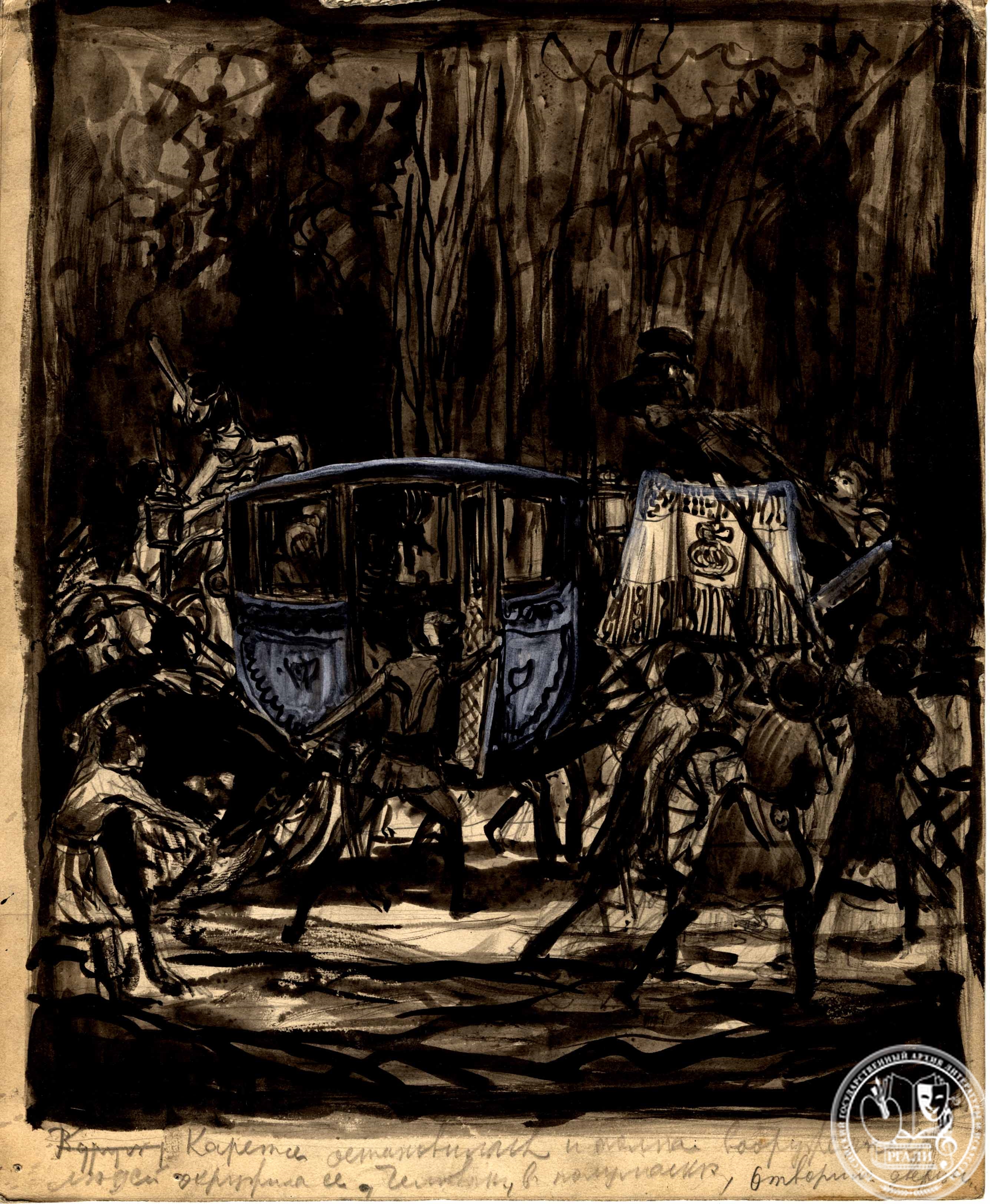

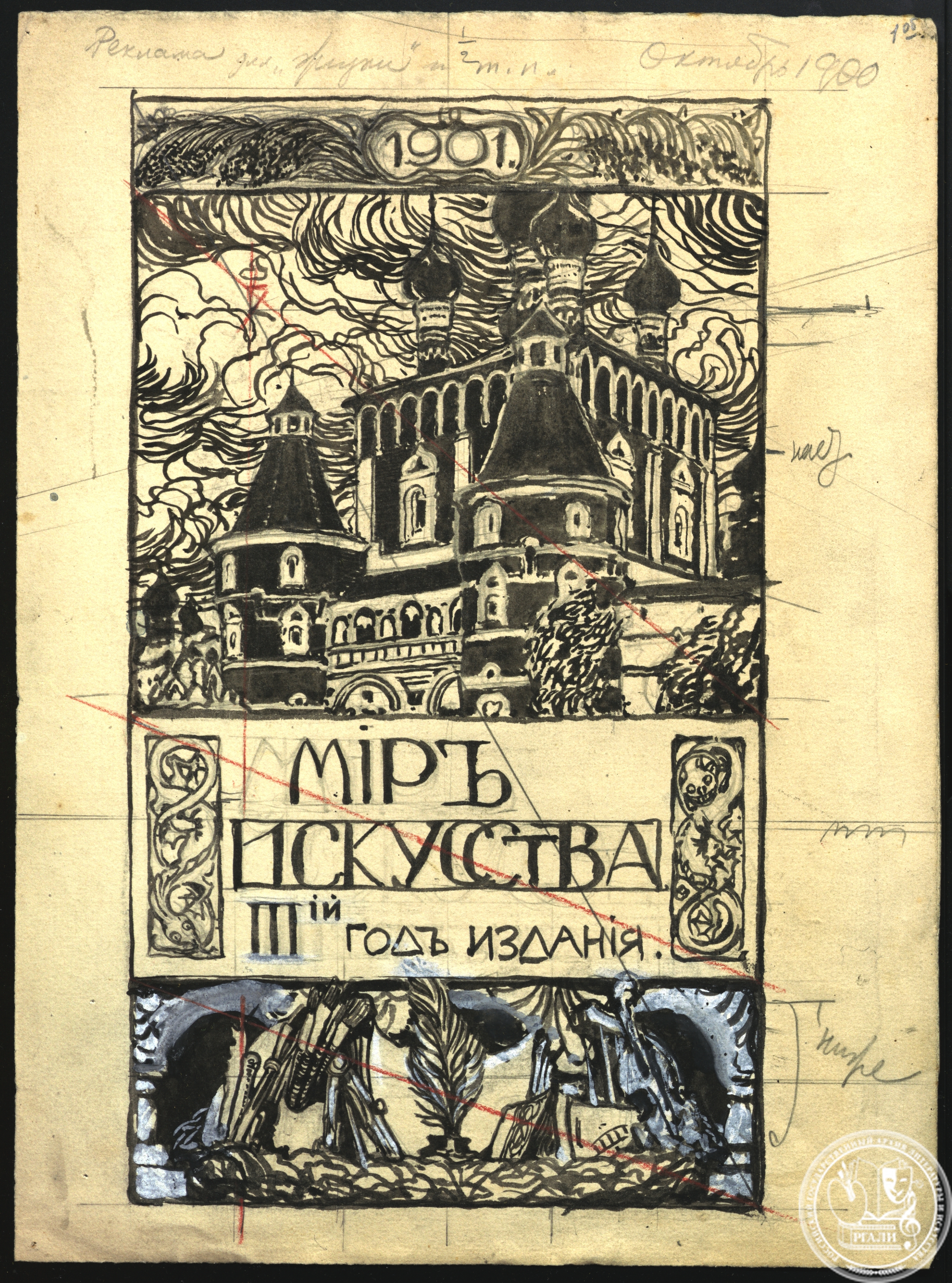

По возвращении в Россию Е.Е. Лансере вернулся в круг своих друзей и единомышленников. Вместе с А.Н. Бенуа, С.П. Дягилевым, Л.С. Бакстом, К.А. Сомовым, Д.В. Философовым он участвовал в разработке и создании стиля художественного оформления журнала «Мир искусства» (1898 – 1904), новаторского для своего времени. Е.Е. Лансере создает для него образцовые обложки, виньетки, заставки, концовки, инициалы. В годы первой русской революции художник, как и многие его товарищи участвовал в издании сатирических журналов «Адская почта», «Жупел», «Зритель» В дальнейшем сотрудничал с издательством «Шиповник», в том числе создал его логотип. Первым его большим заказом как художника иллюстратора стало оформление книги Е.В. Балобановой «Легенды о старинных замках Бретани». Классическими были признаны его иллюстрации к первому изданию повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат». Лансере специально ездил на Кавказ, где делал наброски пейзажей, типов горцев, жилищ, утвари, оружия. Художник добился редкой достоверности в передаче материала. Он решительно отказался от стилизации, почувствовав, что это противоречит замыслу автора.

Деятельность Е.Е. Лансере в предреволюционные годы многогранна и разнообразна. Он – один из создателей «Старинного театра», заведующий художественной частью Императорского фарфорового завода и гранильных фабрик в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, кроме того, исполняет обязанности председателя объединения «Мир искусства», участвует в выставках, как декоратор оформляет многочисленные частные и общественные здания.

Картины Евгения Лансере этого периода хранятся в Третьяковской галерее и в Русском музее: «Императрица Елизавета Петровна в Царском селе», «Петербург начала XVIII века», «Корабли Петра I».

Талант мастера был признан в художественной среде Петербурга, и в 1912 году по представлению В.В. Матэ и И.Е. Репина он становится академиком живописи, а в 1916 году – действительным членом Императорской Академии художеств.

Во время Первой мировой войны Е.Е. Лансере служит военным художником-корреспондентом на Кавказском фронте. Революции 1917 года застали его в Дагестане. В 1919 году он сотрудничал как художник в Осведомительно-агитационном бюро Добровольческой армии А.И. Деникина (ОСВАГ), что в советское время стало для него источником тревоги. Тем более, что репрессии не обошли семью Лансере: брат Николай дважды арестовывался – в 1931 и в 1938 годах.

С Кавказом связана и дальнейшая жизнь художника. В 1920 году он переехал в Ростов-на-Дону, потом в Нахичевань-на-Дону и, наконец, обосновался в Тифлисе, где служил рисовальщиком в Музее этнографии, участвовал в экспедициях Кавказского археологического института. В 1921 году был утвержден герб Грузинской ССР, созданный Е.Е. Лансере вместе с И.И. Шарлеманем. С 1922 года Евгений Евгеньевич – профессор Академии художеств Грузии.

В 1934 году художник был вызван из Тифлиса в Москву для завершения работы по декоративному оформлению плафона Казанского вокзала, что было начато еще в 1915 году. Всем хорошо известна еще одна монументальная работа Е.Е. Лансере – майоликовое панно «Метростроевцы» на станции метро «Комсомольская» радиальная. Кроме того, он создал эскизы панно для библиотеки им. Ленина, Военной академии им. Фрунзе, ресторана гостиницы «Москва»,

В годы Великой Отечественной войны Е.Е. Лансере вернулся к живописи на военно-исторические темы, создав комплекс картин о победах русского оружия: «Трофеи русского оружия», «Бойцы у трофейных орудий» («1941 год под Москвой»), «Вечер после Бородино» («Ночь после Бородинского боя»), «На Куликовом поле», «Петр после Полтавы» («Полтавская победа»).

Е.Е. Лансере умер в 1946 году, не надолго пережив своего брата Николая, погибшего в саратовской пересыльной тюрьме в 1942 году, обвиненного в шпионаже в пользу Англии.

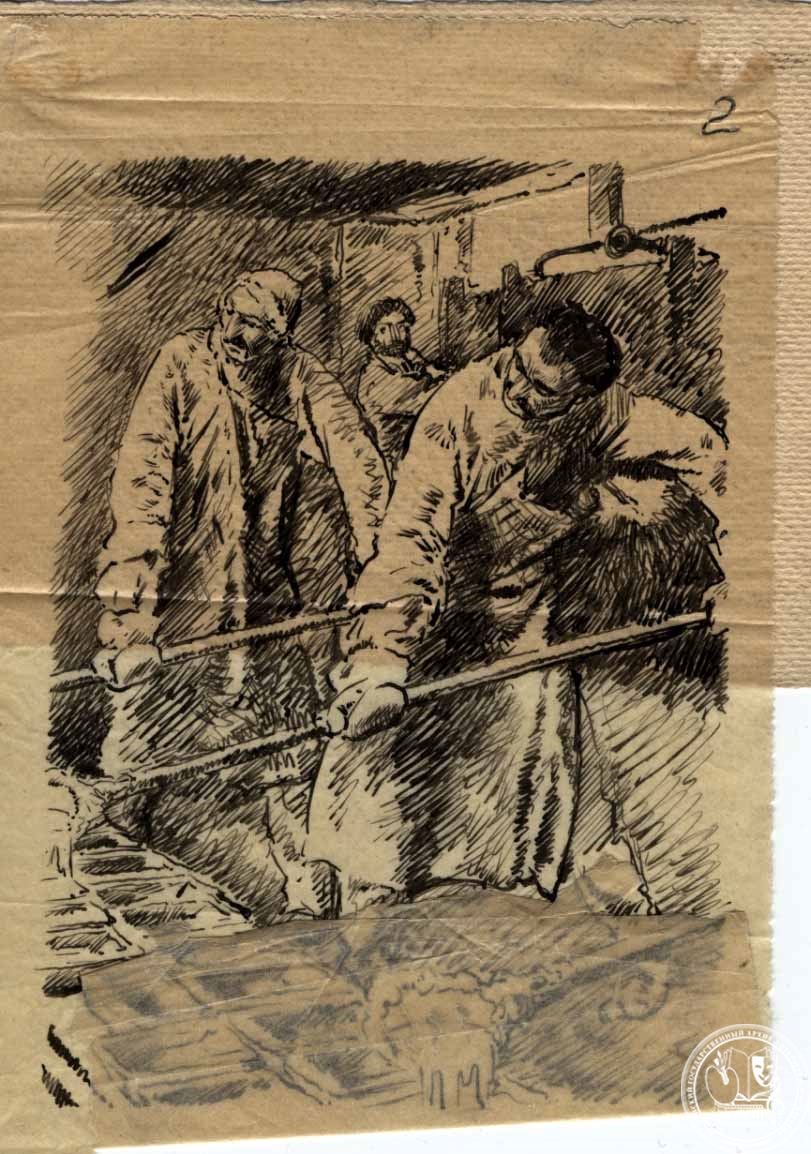

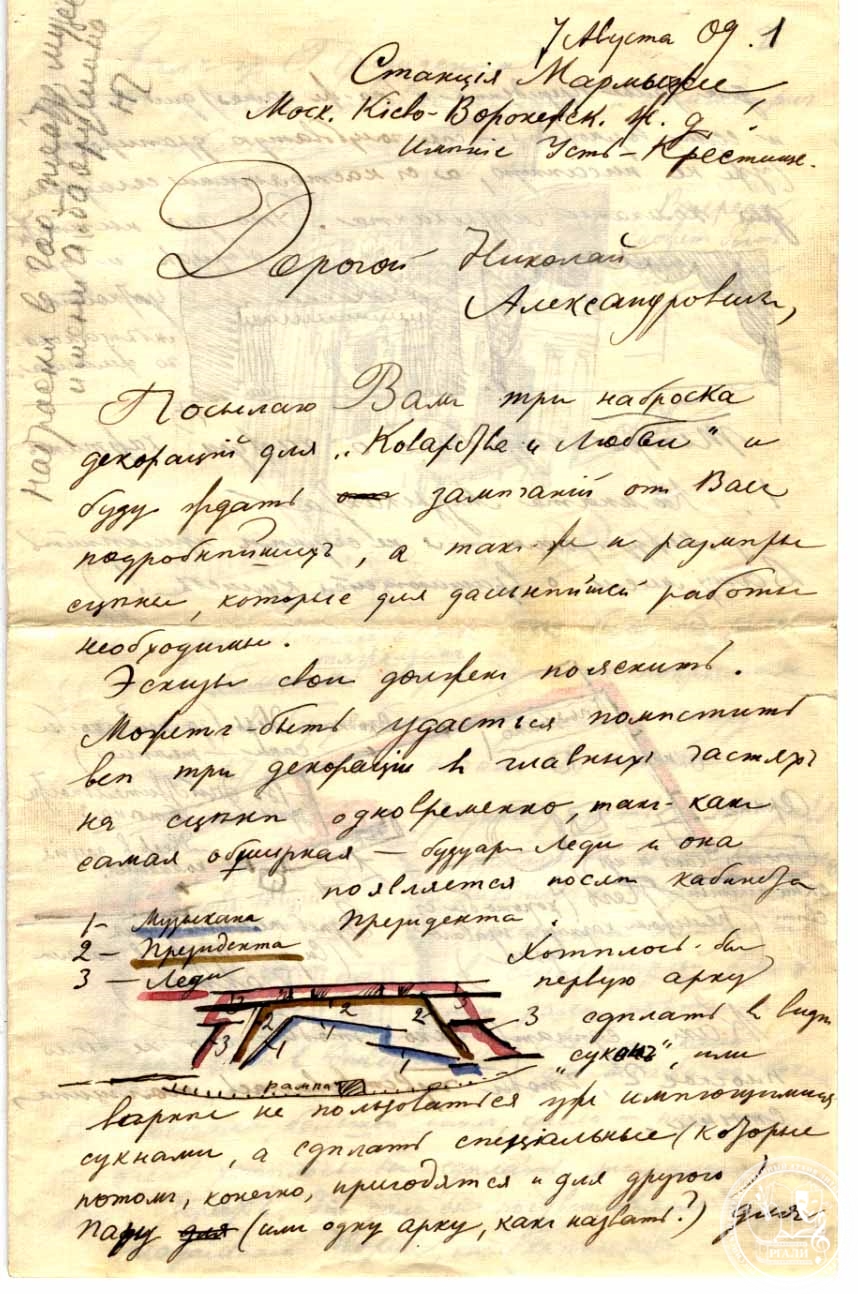

В РГАЛИ хранится фонд Е.Е. Лансере. В нем 223 единицы хранения, его документы датируются 1869 – 1948 годами. В состав фонда входят подлинные рисунки художника: обложки, титульные листы и заставки для книг, почтовые марки, денежные знаки, иллюстрации: к книгам А.Н. Бенуа «История живописи» и «Русские художники. Ф.С. Рокотов», к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон», к повестям Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» и «Казаки», к роману И.А. Гончарова «Обломов», к повести А.С. Пушкина «Дубровский» 1899 года и к юбилейному «Полному собранию сочинений» 1936 года. Всего в фонде собрано 370 рисунков художника.

Рукописные материалы Е.Е. Лансере: представлено заметками о французской живописи 1920-х годов, речью памяти Г.Б. Якулова, автобиографиями, но жемчужиной рукописного наследия являются его дневники и путевые записи (1901 – 1923).

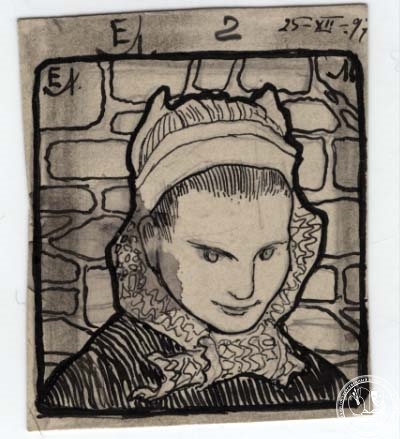

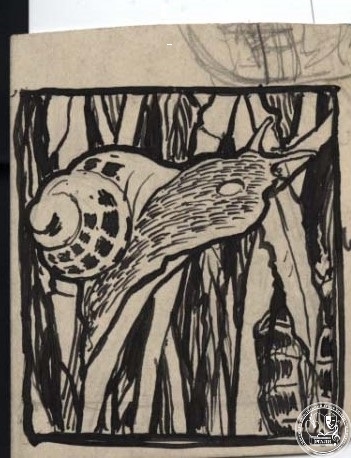

Е.Е. Лансере вел дневник на протяжении 53 лет, начав его в 1893 году, восемнадцатилетним юношей, а последняя запись относится к 1946 году, году его смерти. В РГАЛИ хранятся две части за 1901 – 1903 и за 1922 – 1923 годы. Остальные – в семье художника. Дневники написаны мелким красивым почерком с зарисовками пером и карандашом. Они сами являются произведением искусства, памятником эпохе. Издательство "Искусство-XXI век" выпустило дневники художника Лансере в трех томах.

В первую книгу вошли дневниковые записи юношеского периода – учеба в Петербурге и Париже, а также более поздние – о Первой мировой войне, жизни и работе в Тифлисе. Вторую книгу составляют воспоминания о поездке в Ангору (совр. Анкара) и Париж, а также путешествия по Кавказу, жизнь в Тифлисе, преподавательская деятельность и активное участие в культурных событиях Грузии, работа над монументальными росписями в Харькове.

Третья книга – переезд в Москву, преподавание в Московском архитектурном институте и Академии художеств в Ленинграде, работа над «государственными заказами»: майоликовые панно для станции метро «Комсомольская-радиальная», живописное панно для вестибюля Казанского вокзала, роспись плафона в гостинице «Москва» и др. Эти произведения принесли славу Лансере-монументалисту. Завершают дневник воспоминания о Великой Отечественной войне.

В трехтомник вошли и тетради, хранящиеся в РГАЛИ.

И.Л. Решетникова

главный специалист РГАЛИ