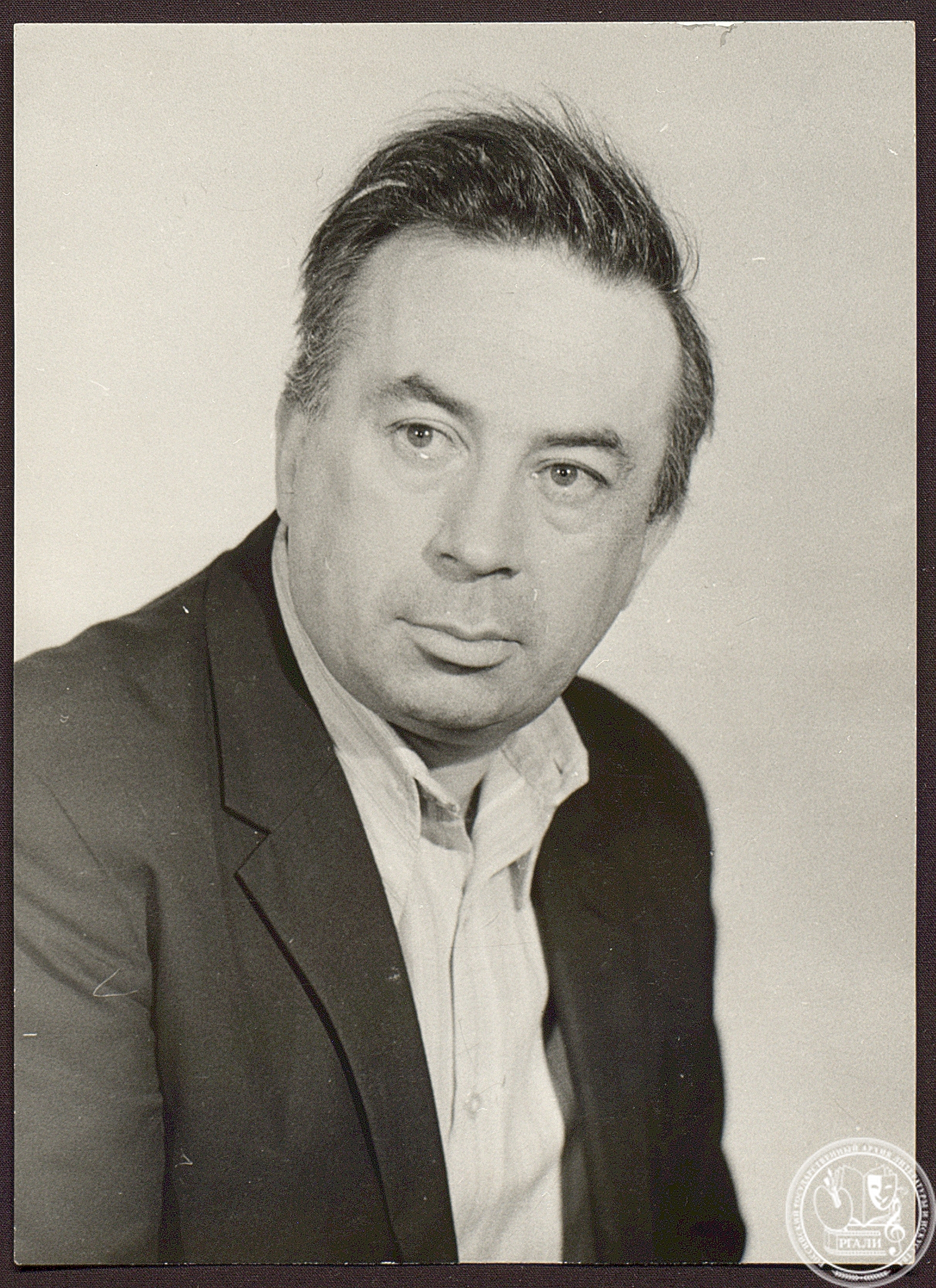

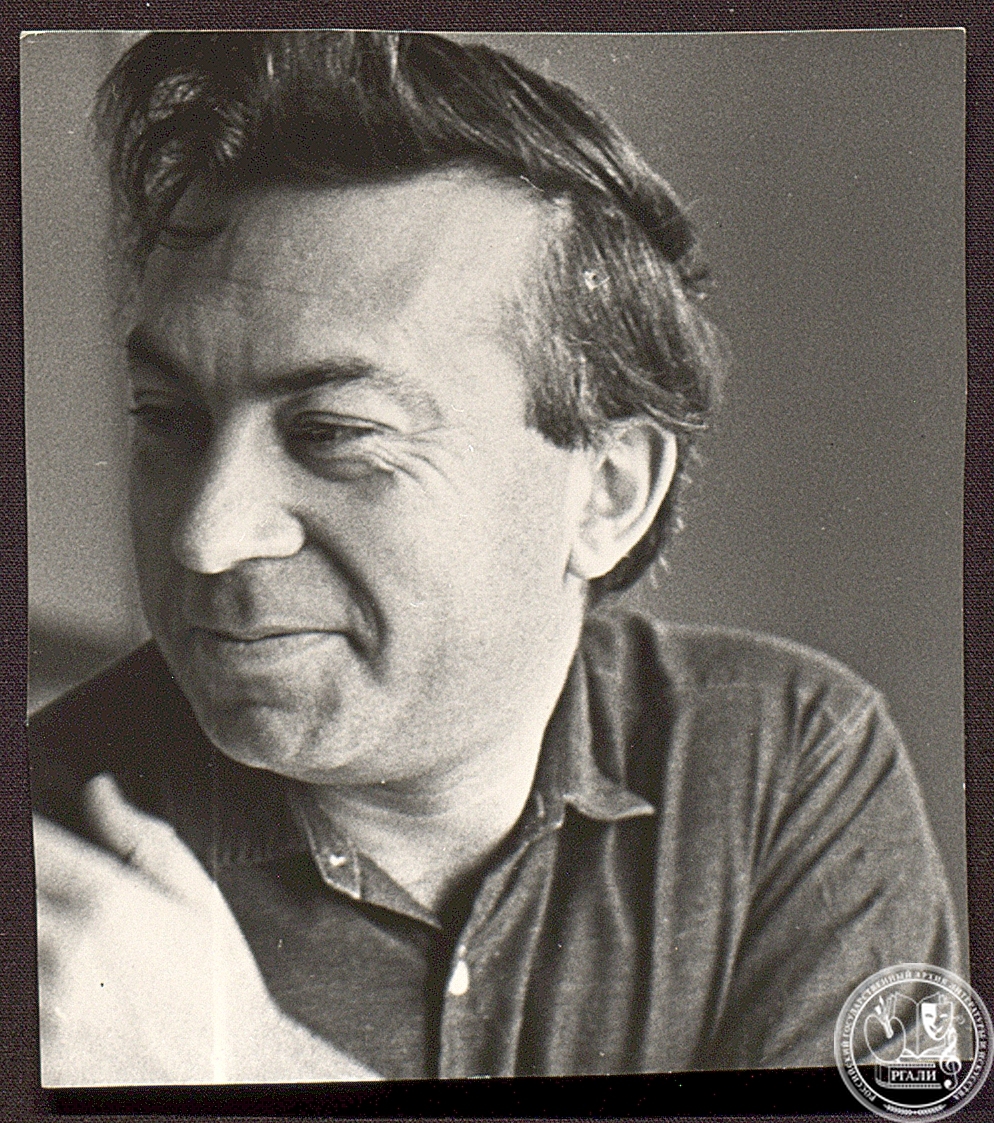

Анатолий Васильевич Эфрос ‒ одна из знаковых фигур театрального искусства второй половины XX столетия. Его спектакли шли не только на сценах Центрального детского театра, Ленкома, МХАТа, Театра на Малой Бронной, Театра на Таганке, но и за рубежом: в театрах США, Польши, Финляндии, Франции, Югославии, Японии, — и всегда поражали психологической глубиной и самобытностью.

«Я могу поставить лишь так, как сегодня чувствую сам», – сформулировал мастер сцены свое театральное кредо в книге «Профессия: режиссер». Его спектакли всегда соотносились с современностью, даже если мастер брался за постановку Шекспира или Мольера, Гоголя или Тургенева, Толстого или Чехова. «Режиссер – это поэт, только он имеет дело не с пером и бумагой, а слагает стихи на площадке сцены, управляя при этом большой группой людей», – так определял Эфрос главную особенность своей профессии.

Анатолий Васильевич Эфрос (наст. имя Натан Исаакович) родился в семье служащих Харьковского авиационного завода ‒ инженера Исаака Вельковича (Вольфовича) и переводчицы Лидии Соломоновны Эфрос. В середине 1930-х годов семья переехала в Москву, а в годы Великой Отечественной войны — в Молотов (ныне Пермь), где Анатолий Васильевич начал свою трудовую деятельность слесарем на авиационном заводе. Одновременно, с 1943 года, он посещал занятия в студии Ю.А. Завадского при Театре им. Моссовета, который тоже находился в эвакуации в Молотове. В 1944 году Эфрос поступил на режиссерский факультет ГИТИСа (мастерские Н.В. Петрова и М.О. Кнебель), который окончил в 1950 году, а позже и сам преподавал в родном институте.

Первые спектакли Эфрос поставил в Москве, затем два года работал в Рязанском областном драматическом театре (1951‒1953), а потом началась череда смен театральных подмостков: Центральный детский театр (1954‒1964), Театр им. Ленинского комсомола (1964‒1966), Драматический театр на Малой Бронной (1967‒1984), Театр на Таганке (1984‒1987). Ставил спектакли и в других московских театрах («Современнике», Театре им. Ермоловой, Театре-студии киноактера, во МХАТе, Театре им. Моссовета), а также за рубежом.

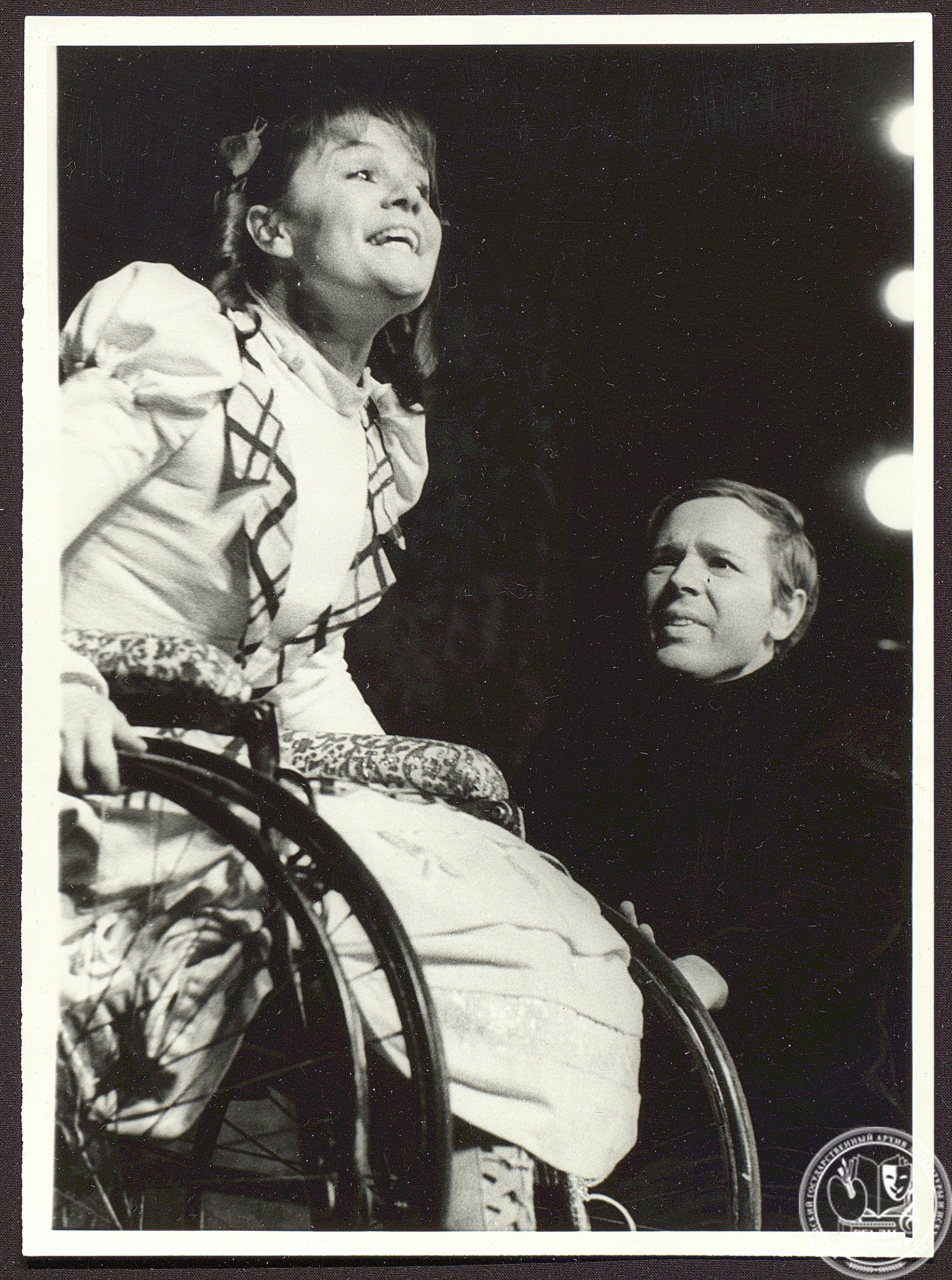

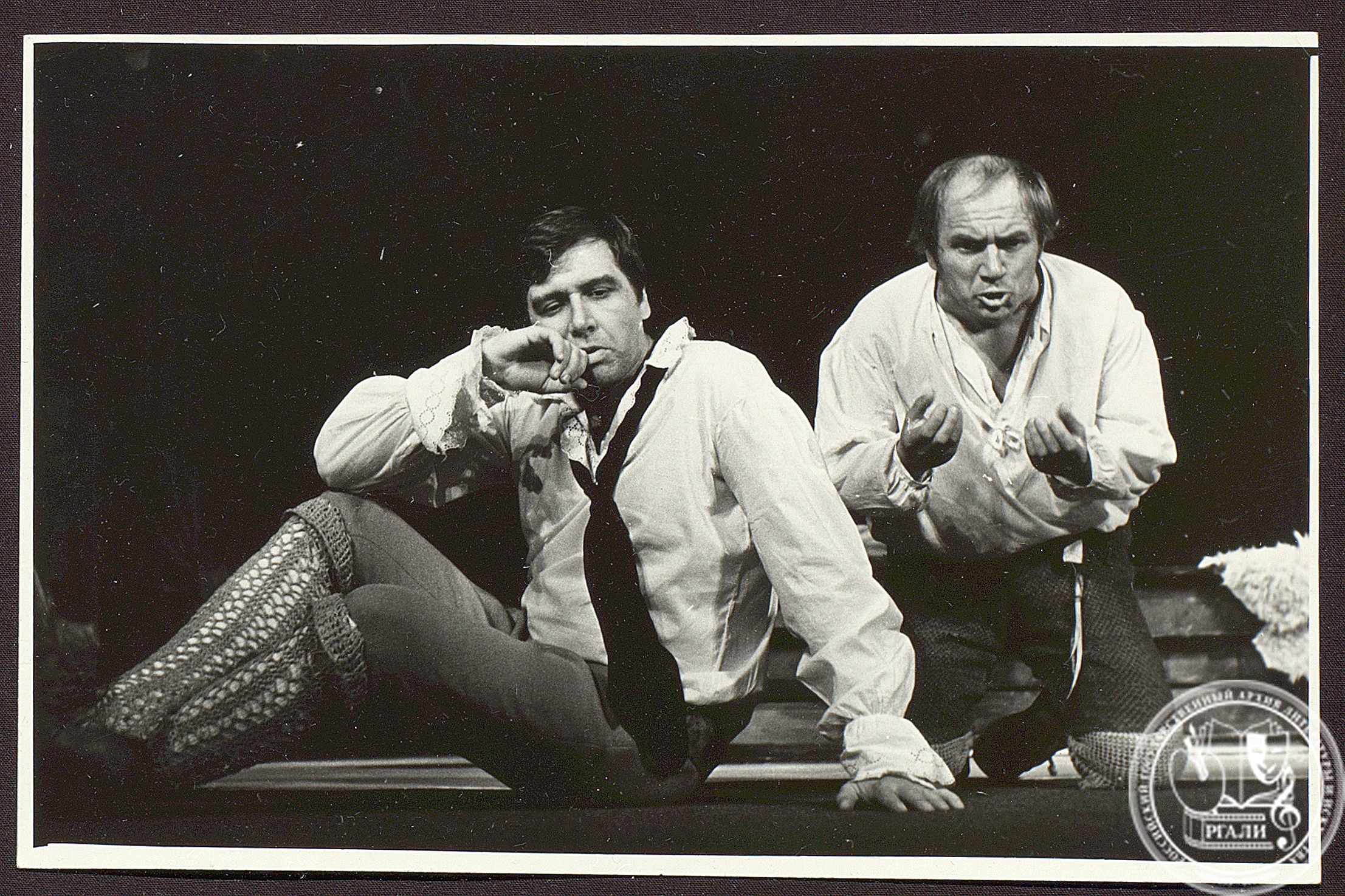

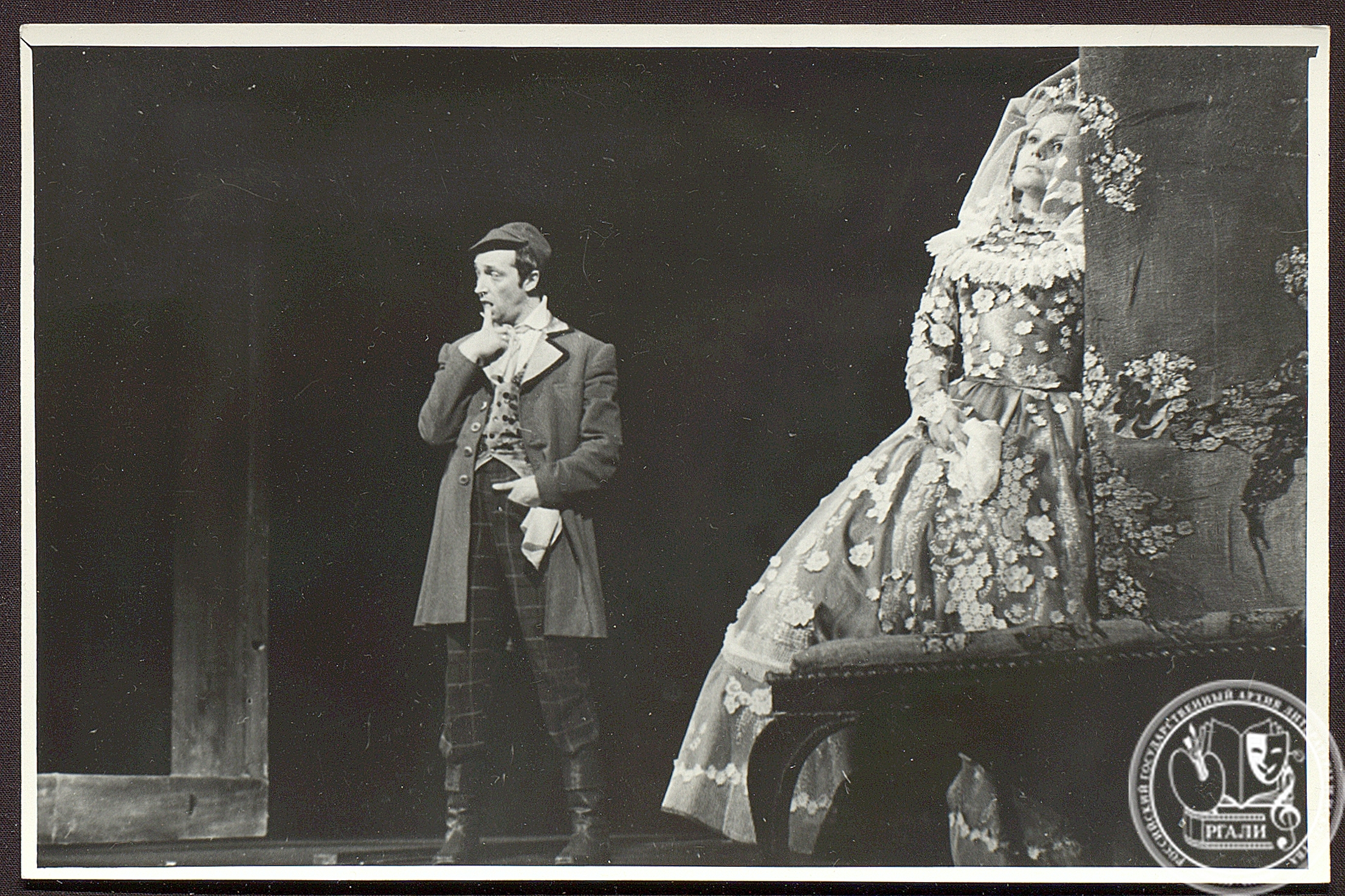

Среди самых известных его спектаклей – «Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата», «Счастливые дни несчастливого человека» (Алексей Арбузов); «Брат Алеша», «В добрый час», «В поисках радости», «Ситуация» (Виктор Розов); «Друг мой, Колька!» (Александр Хмелик); «104 страницы про любовь» (Эдвард Радзинский); «Мольер» (Михаил Булгаков); «Женитьба» (Николай Гоголь); «Месяц в деревне» (Иван Тургенев); «Три сестры» (Антон Чехов); «Ромео и Джульетта», «Отелло» (Уильям Шекспир); «Дон Жуан», «Тартюф» (Жан-Батист Мольер); «Лето и дым» (Теннесси Уильямс); «Дальше — тишина» (Винья Дельмар) и многие, многие другие.

Помимо театра, Эфрос снял несколько телевизионных и художественных фильмов, в том числе «Високосный год», «Двое в степи», «В четверг и больше никогда», вошедшие в число лучших лент советского кинематографа. Режиссер неоднократно участвовал в международных театральных фестивалях и дважды получал Гран-при Белградского международного театрального фестиваля в Югославии за спектакли «Дон Жуан» и «Вишневый сад», там же — приз за лучшую режиссуру спектаклей «На дне» и «Вишневый сад».

В 1976 году А.В. Эфросу было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 1981 году за заслуги в развитии советской культуры он был награжден орденом Дружбы народов, в 1985 году — орденом Трудового Красного Знамени. Он не был обижен властью, но далеко не всегда его метод режиссуры находил понимание у коллег, особенно актеров.

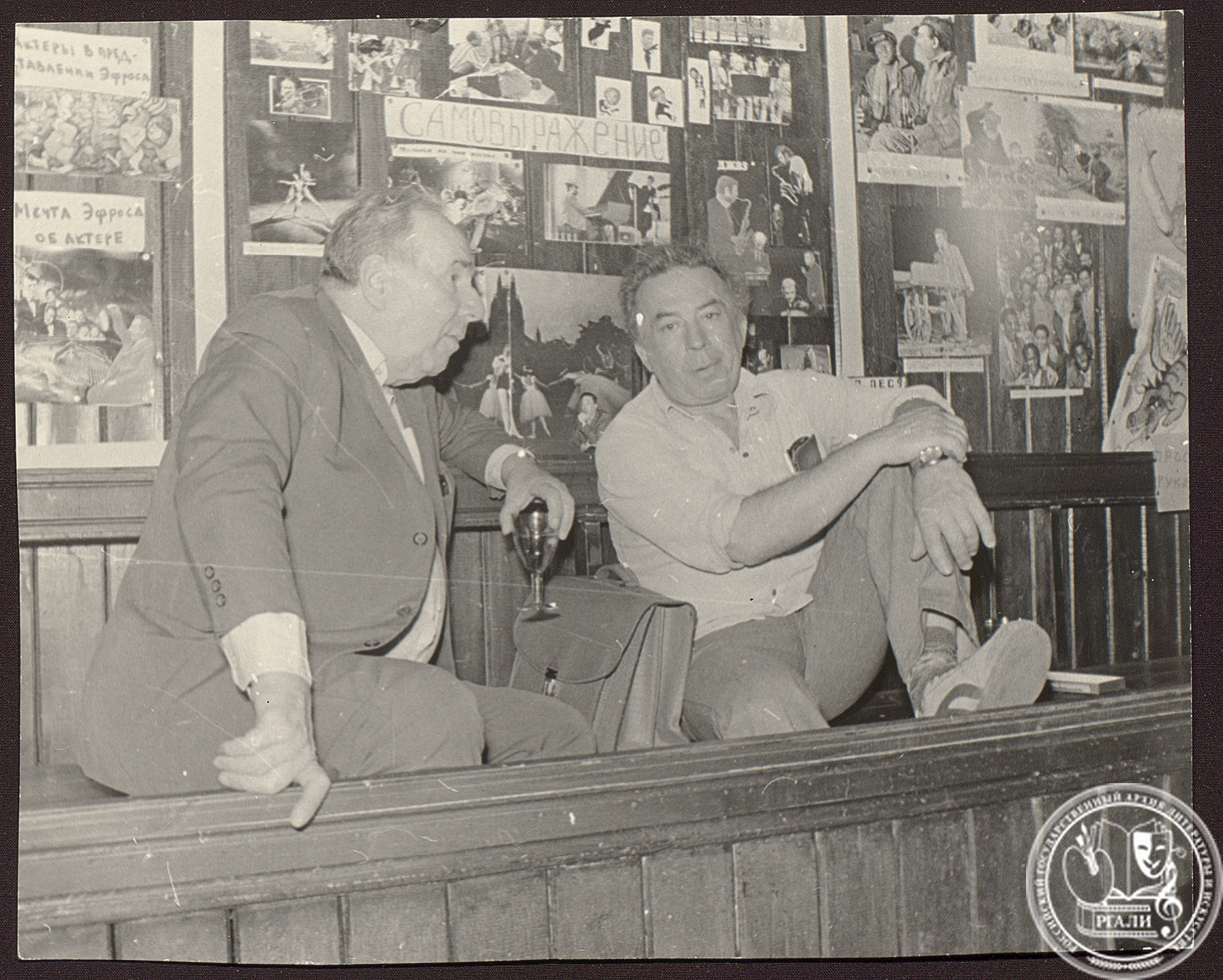

В своем творчестве Эфрос стремился к психологической правде, к непосредственности в изображении живого потока действительности — непроизвольной и стихийной, к свободе сценического поведения артистов. Именно поэтому режиссер нередко начинал репетиции не с «застольной читки» пьесы, а с импровизации — своего рода актерских зарисовок, с небольших этюдов на темы сюжета будущего спектакля. Актеры сразу выходили на сценическую площадку и без знания текста «искали» действие в живой импровизированной манере. Эфрос противопоставлял единому заданному пути развития характеров — глубину и неоднозначность настоящего момента.

«Надо снять пленку с привычного», ‒ такова была главная заповедь А.В. Эфроса. А актер и режиссер В.М. Портнов, которому посчастливилось работать с мастером на одной сцене, вспоминал: «С ним было ясно: чтобы снимать с привычного пленку, нужно сначала снять ее с себя. Как он» (РГАЛИ. Ф. 3142. Оп.1. Ед. хр. 487).

Актер С.Ю. Юрский, отдавая дань уважения и памяти своему великому современнику и другу, писал: «… Некоторые счастливые его спектакли дали всем ощутить, что мы на один шаг продвинулись к постижению великой тайны нашей общей жизни – высшее, что может сделать театр. […] Как Гоголь поведал нам невероятные тонкие и точные подробности о русской провинции, которую не знал, в которой не жил, которую лишь проехал в бричке по дороге в далекие края и обратно, — вот так (не будем пугаться, это не сравнение, это сопоставление качеств) и Эфрос вызвал к жизни целую толпу героев разных времен, угадав их облик и чувства своей чуткой душой, которая из мимолетных впечатлений составила образ мира» (Театральная жизнь. 1987. № 18).

В спектаклях Эфроса рождалась труппа актерских индивидуальностей, независимо от того, на какой сценической площадке осуществлялась постановка. «Он работает любовью. Не диктат, а любовь. Он любит тех, с кем работает. … Не бросай их (актеров). Будь с ними на сцене! Они должны знать, что ты с ними. Они не брошены», ‒ наставлял своих коллег-режиссеров мэтр (РГАЛИ. Ф. 3142. Оп. 1. Ед. хр. 487). Как отмечали критики, «эфросовских» актеров отличало глубокое перевоплощение без изменения своей природы. Таких театральных звезд – со-творцов его спектаклей не перечислить: О.Н. Ефремов, О.П. Табаков, Л.К. Дуров, В.И. Гафт, О.М. Яковлева, А.В. Збруев, Л.С. Броневой, Н.Н. Волков, О.И. Даль, М.М. Козаков, Е.А. Коренева и многие другие.

Постановки мастера неизменно вызывали зрительский интерес, но не всегда имели доброжелательные отзывы театральных критиков, не соглашавшихся с его режиссерской интерпретацией классического и современного репертуара, ломкой театральных традиций. «Нарушитель театральных канонов. Само собой разумеющихся мизансцен. Само собой разумеющихся ритмов. Актерской естественности, которая не очень естественна… Ради чего? Ради естественности иной, иногда шоковой», – отмечал особенности эфросовского стиля драматург А.М. Володин. – «Самые обыденные жизненные перипетии у Эфроса восходили до такого накала, что они тоже становились нарушением успокоительной гармонии театра тех времен» (РГАЛИ. Ф. 3142. Оп. 1. Ед. хр. 215).

Надо сказать, что такой метод работы не у всех актеров вызывал понимание и далеко не всем «подходил». Повышенные требования А.В. Эфроса порой рождали обиды и критику мастера.

Один из самых сложных периодов профессиональной деятельности Анатолия Васильевича был связан с назначением его главным режиссером Театра на Таганке в 1984 году вместо находившегося за рубежом и лишенного советского гражданства Ю.П. Любимова. Актеры не простили Эфросу того, что он занял место их кумира, некоторые ушли из театра. Согласие Эфроса возглавить театр многими было воспринято крайне негативно, и в новом театре в силу сложившихся драматических обстоятельств уже не могла возникнуть атмосфера творческого содружества и единения труппы и режиссера.

Талант Эфроса не ограничивался постановочной деятельностью. Он много писал, развивая в статьях и заметках теоретические постулаты своих театральных предшественников, в частности К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, одновременно вступая с ними в полемику как режиссер-практик. Из его многочисленных записей, которым он регулярно уделял немало времени, сложились четыре книги. Три он создал сам («Репетиция — любовь моя», 1975, «Профессия: режиссер», 1979, «Продолжение театрального рассказа», 1985). Четвертая книга вышла в свет уже после его скоропостижной смерти и была подготовлена вдовой театроведом Н.А. Крымовой в 1993 году. Все эти издания объединяют глубокие размышления о театральном искусстве, природе театра, своем восприятии мирового и отечественного драматургического наследия, постановках наиболее значительных спектаклей, актерах-подвижниках, учителях и учениках. Есть в книгах и записи дневникового характера, воспоминания.

В личном фонде Эфроса, который находится в РГАЛИ (Ф. 4366. Оп. 1. 129 ед. хр. за 1950‒2014 годы), сохранились многочисленные варианты этих книг, большое количество подготовительных материалов, которые дают представление о творческой лаборатории автора, содержат уникальную информацию о том, как разрозненные и разнотемные записи преобразовывались в единый динамически напряженный текст.

Помимо этих черновых и беловых рукописей, в личном фонде режиссера относительно полно представлены его педагогическая деятельность (лекции, стенограммы занятий со студентами ГИТИСа) и разнообразные интервью, выступления, беседы, статьи и переводы статей на десятки иностранных языков — в автографах, машинописи и печатных вырезках.

Документальные материалы Эфроса начал передавать в РГАЛИ сын режиссера — Д.А. Крымов в 2009 году, и в настоящее время фонд представляет далеко не все оставшееся документальное наследие А.В. Эфроса. В фонде малочисленны материалы, связанные с режиссерской деятельностью мастера и практически отсутствуют его частная и творческая переписка с деятелями культуры и изобразительные материалы. Возможно, эти материалы когда-то тоже пополнят фонды архива.

Т.Л. Латыпова,

главный специалист РГАЛИ