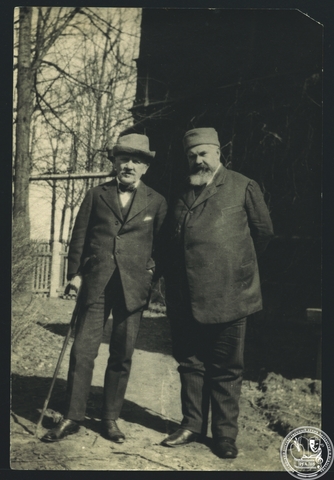

Братья Петр и Модест Чайковские родились в семье горного инженера, управляющего Воткинским, а после Алапаевскими и Невьянскими заводами, директора Технологического института в Петербурге. Отец, Илья Петрович, был служилым дворянином, принадлежал к многочисленному кругу видных чиновников николаевского времени. Мать, Александра Андреевна, — дочь французского эмигранта Ассиер, к сожалению, рано умерла от холеры, и Петру пришлось взять на себя заботу о младших братьях и сестре. В семье было семеро детей. Старшими были Зинаида (1829) и Николай (1838), затем один за другим родились Петр (1840), Александра (1842) и Ипполит (1843), а позже близнецы Модест и Анатолий (1850). В своих сыновьях Илья Петрович видел, прежде всего, продолжателей своего дела. Но каждый из них выбрал свой путь. Петр и Модест решили посвятить себя искусству.

Музыка сопровождала малышей с самого рождения. Мама пела и играла на фортепиано, а отец играл на флейте, был страстным любителем театра. В их доме часто проходили любительские концерты. Благодаря этому у Пети обнаружилась ранняя музыкальная одаренность. Большое впечатление на мальчика производила «домашняя оркестрина», на валиках которой были записаны фрагменты произведений В.А. Моцарта, В. Беллини, Г. Доницетти и Дж. Россини. «Тем, что я посвятил свою жизнь музыке, я обязан Моцарту. Он заставил меня полюбить музыку больше всего на свете», – вспоминал позднее композитор.

В 1844 году в семье появилась гувернантка. Молодая француженка Ф. Дюрбах обучала детей математике, географии, истории, литературе, а также немецкому и французскому языкам. Среди своих воспитанников Фанни отмечала чрезвычайно чуткого и ранимого Петра, называла его «стеклянным ребенком». Она сразу заметила и по достоинству оценила его творческие способности. «Предоставленный сам себе, – вспоминала Фанни, – Петр охотнее шел к музыке или принимался за сочинение стихов, так что и получил прозвище “le petit Pouchkine” (Маленький Пушкин)». Именно Дюрбах пробудила в нем интерес к французской литературе и привнесла в его жизнь историю о Жанне д’Арк, которая впоследствии реализовалась в одной из его опер.

Вскоре в дом Чайковских была приглашена учительница музыки М.М. Пальчикова. Она обучала не только будущего композитора, но и его братьев и сестер. Спустя много лет Петр Ильич вспоминал: «Мне было пять лет, когда я был посвящен учительницей музыки в начальные основы моего искусства. Вскоре я достаточно хорошо играл на фортепиано, так что мог освоить всевозможные модные вещицы. Мое быстрое продвижение, которое выражалось также в музыкальных импровизациях, не могло не вызвать удивления в тесном семейном кругу в заштатном, провинциальном местечке Вятской губернии на Урале, где прошли годы моего детства».

Будучи десятилетним юношей, Петр поступил в Училище правоведения в Санкт-Петербурге, входившее в разряд самых престижных учебных заведений дореволюционной России для юношей из потомственных дворян, выпускники которого приравнивались к выпускникам Царскосельского лицея. По словам Петра Ильича, «оно славилось тем, что обеспечивало своим выпускникам блестящую карьеру». Спустя время, под влиянием Петра, в этом же училище получал образование брат Модест.

В училище Петр Ильич продолжил занятия музыкой, пел в хоре, посещал симфонические концерты и оперу, а также брал уроки у немецкого пианиста и педагога Р.В. Кюндингера, о котором впоследствии говорил так: «Этому выдающемуся артисту я обязан тем, что понял, что мое подлинное призвание – музыка; это он сблизил меня с классиками и открыл мне новые горизонты моего искусства». К этому периоду относятся первые пробы пера, среди них – «Анастасия-вальс» и др.

По окончании училища в 1859 году Петр Ильич в чине титулярного советника был определен на государственную службу в Министерство юстиции. Параллельно продолжал заниматься музыкой, поступив сначала в Музыкальные классы Русского музыкального общества, затем, в 1862 году, в Петербургскую консерваторию, где среди его педагогов были Н.И. Заремба и А.Г. Рубинштейн.

К сочинениям этого периода относятся: увертюра «Гроза», струнный квартет, «Характерные танцы» для симфонического оркестра и др. В качестве дипломной работы была представлена кантата на слова Ф. Шиллера «К радости», за что ему была присуждена серебряная медаль.

В этот период судьба свела П.И. Чайковского с Н.Г. Рубинштейном, по приглашению которого он в 1866 году переехал в Москву и стал преподавать теорию композиции в консерватории. Рубинштейн ввел его в Артистический кружок и впоследствии стал первым исполнителем многих сочинений композитора.

Круг знакомств Чайковского в Москве был достаточно широк. Он встречался с писателями В.Ф. Одоевским, Л.Н. Толстым, поэтом А.Н. Плещеевым, драматургом А.Н. Островским, критиком Н.Д. Кашкиным, музыкальным издателем П.И. Юргенсоном, композиторами «Могучей кучки» и другими выдающимися представителями передовой интеллигенции Москвы. Этот период стал временем стремительного роста его дарования, что позволило ему добиться значительной популярности у публики. Сам композитор об этом периоде жизни говорил так: «Нет сомнения, что если б судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал».

К сочинениям «московского» периода относятся: оперы «Воевода», «Ундина», «Опричник», музыка к пьесе Островского «Снегурочка», опера «Кузнец Вакула», три симфонии, балет «Лебединое озеро», симфонические произведения «Буря», «Франческа да Римини», Первый концерт для фортепиано с оркестром, фортепианные пьесы, романсы и др.

Немаловажную роль в судьбе композитора сыграла дружба с известной меценаткой Н.Ф. фон Мекк — страстной любительницей музыки и поклонницей его творчества. Зная о материальных трудностях Петра Ильича, она выплачивала ему ежегодную субсидию, тем самым создав благоприятную атмосферу для творчества.

Переломным моментом в судьбе композитора стала неудачная женитьба Петра Ильича на бывшей студентке Московской консерватории А.И. Милюковой. Пережив серьезное нервное расстройство, ему пришлось покинуть профессорскую деятельность в Москве и уехать сначала в Швейцарию, а затем в Италию.

Постепенно музыка Чайковского стала распространяться по всему миру. Гастрольные поездки в Германию, Чехию, Францию, Англию, Америку – были сплошным триумфом. Его круг общения пополнился такими выдающимися музыкантами, как И. Брамс, Э. Григ, А. Дворжак, Г. Малер, К. Сен-Санс и др.

Как писал музыковед А.А. Альшванг: «Чайковский уже к восьмидесятым годам XIX века приобрел известность по всей России и Западной Европе, не уступающей славе Л.Н. Толстого и, таким образом, стал одним из двух самых популярных русских художников. Но успех никогда не заставлял художника глушить беспощадный голос самокритики, не умолкавшей в его сознании. Вообще, едва ли кто-нибудь из композиторов его эпохи мог сравниться с Чайковским по силе и концентрации творческого труда, по феноменальной работоспособности. Петр Ильич был профессионал с ног до головы, бичевавший дилетантизм, невежество и неуменье либо нежелание выработаться в настоящего мастера».

На пике творческого мастерства композитора были созданы такие произведения, как оперы «Евгений Онегин», «Чародейка», «Пиковая дама» и «Иоланта» (совместно с братом Модестом), балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик», 4–6 симфонии, струнный секстет «Воспоминание о Флоренции» и др.

За годы преподавательской деятельности П.И. Чайковский воспитал множество учеников. Среди них – композитор С.И. Танеев, виолончелист А.А. Брандуков, скрипачи И.И. Котек, С.К. Барцевич, пианисты Р.В. Геника, А.И. Зилоти, В.А. Пахульский, дирижеры А.Ф. Арендс, Н.С. Кленовский, В.С. Орлов и др.

В знак признания его заслуг в развитии мирового музыкального искусства в 1893 году ему была присуждена почетная степень доктора Кембриджского университета.

Неожиданная смерть настигла его в момент, когда он был еще полон сил и находился на вершине своего гениального дарования.

Судьба Модеста Ильича сложилась несколько иначе. Также, как и Петр, по окончании Училища правоведения, он начал свою профессиональную деятельность с государственной службы сначала в Симбирске, затем в Киеве и Петербурге. Однако эта деятельность не приносила ему удовлетворения, больше всего его привлекали литература и театр. По словам Модеста, театр драматический и музыкальный были его страстью с детства: «Я мечтал умолить отца отдать меня вместо Правоведения в Театральное училище…Театр стал для меня главнейшим интересом существования».

Его литературный интерес проявлялся постепенно. Сначала из-под пера будущего драматурга выходили статьи и рецензии, затем сценарии для опер и балетов, а после прозаические произведения и драмы – все это имело успех. Его пьесы «День в Петербурге», «Борцы», «Симфония», «Предрассудки», «Лизавета Ивановна», «Боязнь жизни» ставились в московском Малом театре и Александринском в Петербурге, в них играли выдающиеся русские актеры М.Н. Ермолова, П.А. Стрепетова, М.Г. Савина, А.И. Сумбатов-Южин.

Высокую оценку творческой деятельности Модеста Ильича дал один из крупнейших театральных деятелей С.М. Волконский, говоря о нем так: «Не в одной музыке Модест был авторитет. Я редко встречал человека, более чутко, более полно и более разносторонне понимавшего театр… Он одинаково хорошо знал и русский театр, и французский, и немецкий, и итальянский; и ценно было в его суждениях, что всегда ощущалась традиция, он знал прошлое, и прошлое жило в нем. А в вопросах актерской техники читки, мимики я не встречал ни в одном театральном деятеле столь ясно и верно осознанной потребности того, чего не достает нашему театру».

Помимо этого, Модест Ильич занимался литературными переводами. Так, им были переведены на итальянский язык рассказы А.П. Чехова, а на русский – сонеты У. Шекспира и его пьеса «Ричард II». В качестве либреттиста сотрудничал с такими композиторами, как А.С. Аренский, Э.Ф. Направник, С.В. Рахманинов, а также с братом Петром Ильичом, составив литературную основу его двух последних опер – «Пиковая дама» и «Иоланта».

Обладая широчайшим кругозором и занимаясь такой разносторонней деятельностью, Модест Ильич входил в состав Русского театрального общества, Общества русских драматических писателей, а также был членом Главной дирекции Русского музыкального общества.

После смерти Петра Ильича он содействовал увековечению памяти композитора и популяризации его творчества, стал первым биографом и основателем Дома-музея в Клину.

* * *

В РГАЛИ хранится фонд П.И. Чайковского (№ 905), который насчитывает 66 ед.хр. за 1859–1936 годы. Документы поступили в 1941 году из Государственного литературного музея и частично из музеев Большого и Малого театров.

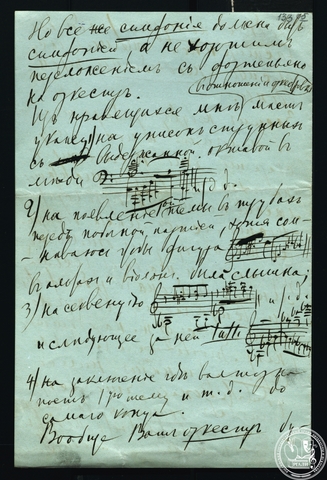

В составе фонда есть автограф партитуры «Монолог домового» к драме А.Н. Островского «Воевода», который был написан П.И. Чайковским для спектакля Малого театра.

Обширна переписка П.И. Чайковского. Среди адресатов и корреспондентов такие видные представители культуры, как композиторы М.А. Балакирев, А.К. Глазунов, Н.А. Римский-Корсаков, А. Тома; оперные певцы Д. Арто, П.Б. Борисов, П. Виардо, Г.П. Кондратьев, Е.К. Мравина; пианисты А.И. Зилоти, А.Л. Гензельт, Л. Диемер, В.Л. Сапельников; скрипач А.Д. Бродский; критики Г.А. Ларош, М.О. Петухов; дирижер Э.Ф. Направник; драматург И.В. Шпажинский и др.

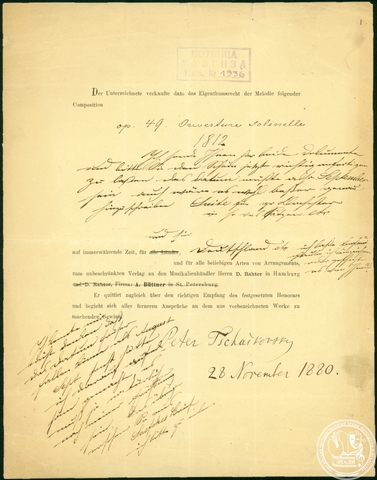

Из биографических материалов в фонде имеется договор П.И. Чайковского с издателем Д. Ратером на издание торжественной увертюры «1812 год», а также фотографии композитора.

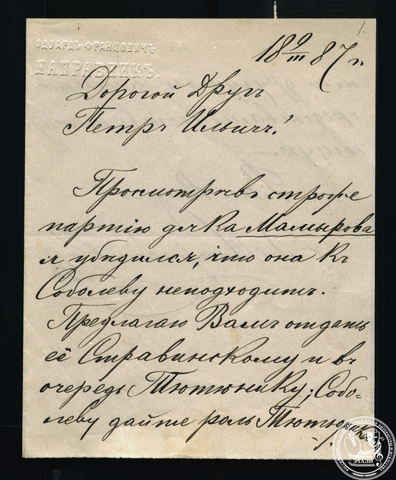

В фонде М.И. Чайковского (№ 908) находятся 23 ед.хр. за 1884–1899 годы. Документы также поступили в 1941 году из Государственного литературного музея. Основу фонда составляют письма, адресованные М.И. Чайковскому. Среди корреспондентов П.И. Чайковский; поэт П.И. Вейнберг; писатели И.Л. Леонтьев-Щеглов, А.Н. Плещеев, А.П. Чехов; актеры М.Н. Ермолова, Л. Гитри, В.Н. Давыдов, Е.Н. Жулева, М.В. Ильинская, Е.И. Левкеева, М.Г. Савина, П.А. Стрепетов; оперные певцы А.И. Абаринова, Е.А. Лавровская, И.А. Мельников; пианист В.Л. Сапельников; критик Г.А. Ларош и др.

О.А. Лапунова,

ведущий специалист РГАЛИ