Накануне 80-й годовщины Великой Победы представляем цикл публикаций об отражении Великой Отечественной войны в советском художественном кинематографе разных лет, подготовленный на материалах из фондов Российского государственного архива литературы и искусства.

Чутко реагируя на политическую повестку, отечественные кинематографисты начали готовиться к будущей войне задолго до 22 июня 1941 года. В конце 1930-х годов они все чаще обращались к «оборонной» и антифашистской тематике: в 1938 году увидели свет кинофильмы «Если завтра война» (реж. Е.Л. Дзиган) и «Болотные солдаты» (реж. А.В. Мачерет), чуть позже – «Семья Оппенгейм» Г.Л. Рошаля. Особое место в этом ряду заняла историко-патриотическая картина С.М. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938), в которой прямо проводилась параллель между современностью и событиями 1242 года.

После подписания в августе 1939 года договора о ненападении между Германией и Советским Союзом большинство этих фильмов исчезло из проката – в изменившихся обстоятельствах их посчитали неактуальными и неуместными. Только после начала войны они снова вернулись на экраны, а знаменитая кантата С.С. Прокофьева «Вставайте, люди русские!» из «Александра Невского», под которую собирались на битву с немецкими рыцарями новгородцы, как стало понятно, предвосхитила появление песни «Вставай, страна огромная!».

Настало время снимать новые фильмы – такие, в которых нашли бы отражение страдания народа и его подвиг на фронте и в тылу, мучительное ожидание близких и рождение любви. И несмотря на колоссальные тяготы, которые принесла Великая Отечественная война, военные годы стали для советского кинематографа временем плодотворной работы и расцвета новых жанров.

В ноябре 1941 года киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм» были эвакуированы в Алма-Ату, где вместе с молодой местной киностудией «Казах-фильм» они образовали Центральную объединенную киностудию художественных фильмов (ЦОКС). Именно здесь было снято около 80% всех кинокартин, вышедших в годы войны. Вторым домом для крупнейших советских режиссеров и операторов стал Алматинский дворец культуры, где на три года обосновалась ЦОКС.

Хотя даже условия глубокого тыла были тяжелы с точки зрения нормального кинопроцесса – не хватало электроэнергии, которая в первую очередь шла на военные заводы, не отапливались съемочные павильоны, недоставало пленки и строительных материалов для декораций, трудно было в среднеазиатской пустыне снимать заснеженные степи и т.д. – работа на студии шла безостановочно. За короткий срок в Алма-Ате были сняты такие фильмы, как «Секретарь райкома» (1942, реж. И.А. Пырьев), «Актриса» (1942, реж. Л.З. Трауберг), «Жди меня» (1943, реж. А.Б. Столпер, Б.Г. Иванов), «Воздушный извозчик» (1943, реж. Г.М. Раппопорт), «Она защищает Родину» (1943, реж. Ф.М. Эрмлер) и десятки других полнометражных и короткометражных фильмов, а также эпический «Иван Грозный» С.М. Эйзенштейна.

Война, несомненно, повлияла на эстетику и проблематику художественных фильмов. В эти годы, как отмечала киновед Нея Зоркая, в кино вернулись «страдание, боль, разлуки, потери, слезы, голод, страх». Этот наметившийся «поворот к человеку», который был немыслим в 1930-е годы и достиг своего апогея в кино эпохи «оттепели», делал фильмы военных лет одинаково востребованными и на фронте, и в тылу. Большой заслугой советских кинематографистов стало то, что им удалось избежать жанрового однообразия. В этот период были созданы десятки разноплановых кинокартин, среди которых — не только военные драмы, но и комедийные и музыкальные ленты. Последним и посвящена сегодняшняя публикация.

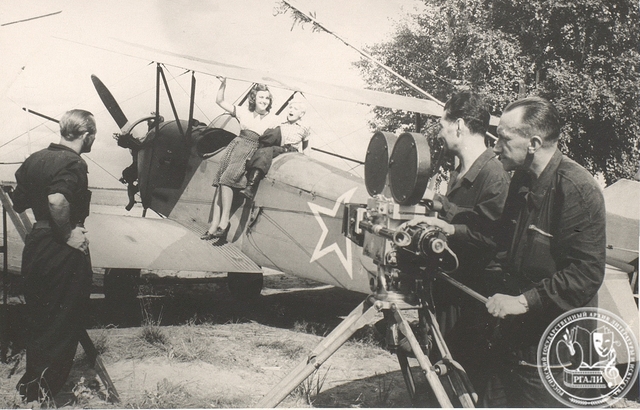

Хотя необходимость развлекательных фильмов в годы войны не ставилась под сомнение даже на самом высоком уровне, именно комедии и мелодрамы чаще всего попадали под огонь официальной критики. Одной из первых кинокартин такого рода стал «Воздушный извозчик», поставленный режиссером Г.М. Раппапортом по сценарию Е.П. Петрова в 1943 году.

Его сюжет начинается до войны, когда уже немолодой пилот «Аэрофлота» Иван Баранов, роль которого исполнил обаятельный Михаил Жаров, влюбляется в начинающую оперную певицу Наташу Куликову (Людмила Целиковская). Их счастью препятствует мать девушки, но настоящим испытанием для пары становится начавшаяся война. Баранов, не желая оставаться «воздушным извозчиком», безуспешно пытается добиться перевода в летчики-истребители. Шанс проявить себя выпадает Баранову, когда он получает задание вылететь в тыл врага для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. На обратном пути он вступает в бой с немецким самолетом, затем теряет ориентацию в тумане, но все же спасает самолет благодаря голосу любимой, который слышит по радио, – в этот день Наташа дебютирует на подмостках столичного оперного театра.

История «Воздушного извозчика» интересна тем, что это был первый фильм, премьера которого по предложению Михаила Жарова прошла не в кинотеатрах, а на фронте. Председатель Комитета по делам кинематографии И.Г. Большаков поддержал эту идею и договорился о показе с Главным политуправлением армии. Так первыми зрителями нового фильма года стали летчики 1-й воздушной армии под командованием Героя Советского Союза генерала М.М. Громова, в расположение которой Жаров и Целиковская выехали летом 1943. Хотя перед премьерой М.И. Жаров переживал — достаточно ли убедительно и без ошибок он сыграл свою роль и не воспримут ли настоящие летчики как самозванца, — фильм был тепло принят зрителями. «Тяжелая авиация приняла “Воздушного извозчика” как свою родную поэму», – вспоминал позднее Жаров. «Комедии надо делать. Это тоже оружие, необходимое нам, – говорили актеру летчики. – Вы не представляете, сколько бодрости, ощущения жизни вы привезли нам».

Но самым неожиданным и дорогим подарком для него стала встреча с прообразом так точно сыгранного им летчика Баранова – «высоким, плотным, грузным капитаном с грустными глазами одессита… Спасибо, дорогой, уважил, даже заставил всплакнуть, ведь Баранов-то – это я. Это с меня Петров писал твоего летчика», – пересказывал их разговор актер.

Если фронтовики, а чуть позже и обычные зрители встретили фильм с большим энтузиазмом, то критика отнеслась к нему прохладно, обвинив в безыдейности. Герои его, как писала «Правда», «не стремятся к какой-либо высокой цели», а военные эпизоды искусственно вплетены в пошловатую любовную фабулу.

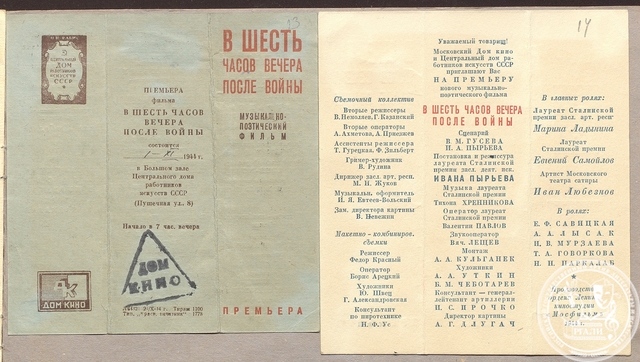

Еще одна история любви, зародившейся накануне Великой Отечественной, – на этот раз артиллериста Васи Кудряшова и зенитчицы Вари Панковой – легла в основу музыкально-поэтического фильма «В шесть часов вечера после войны», снятого прославленным режиссером Иваном Пырьевым в 1944 году. Сценарий его написал драматург Виктор Гусев, который не дожил до премьеры несколько месяцев. Для названия он использовал цитату из романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка». Главные роли в картине сыграли Марина Ладынина (Варя Панкова), Евгений Самойлов (лейтенант Василий Кудряшов) и Иван Любезнов (лейтенант Павел Демидов). А настоящим украшением фильма стала музыка Тихона Хренникова – особенным успехом пользовался долгие годы «Марш артиллеристов» с его припевом: «Артиллеристы, Сталин дал приказ! Артиллеристы, зовет Отчизна нас!..»

По сюжету война разлучает героев, но они договариваются встретиться в шесть часов вечера после войны на Каменном мосту в Москве. Удивительно, но задолго до Победы Гусев весьма точно угадал время ее окончания: последние события фильма разворачивается в мае месяце, вскоре после первомайских демонстраций. Финал картины стал высшей точкой развития сюжета: по решению Пырьева он был переработан, и зритель до последних минут не знал, выжила ли Варя во время вражеского авианалета и не зря ли ждет ее на мосту Василий.

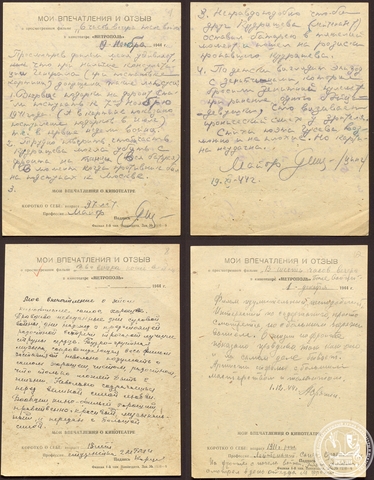

И хотя в заключении худсовета при Комитете по делам кинематографии концовка фильма была отнесена к его немногочисленным недостаткам, критика отнеслась к фильму и особенно к его финалу доброжелательно. «Это будет так, как показано в фильме, это будет еще лучше в действительности, потому что и представить себе нельзя, до чего это будет хорошо!» – писал в Давид Заславский своей рецензии в «Правде» 19 ноября 1944 года. Сохранились и отзывы зрителей, которые смотрели фильм в кинотеатре «Метрополь» в ноябре – декабре 1944-го. Большинство сходилось во мнении, что он пробуждал самые хорошие, чистые, радостные чувства и, конечно, воплощал общие чаяния о скорой Победе. В 1946 году коллектив фильма был удостоен Государственной премии II степени.

А уже в победном 1945-м вышла на экраны комедия Семена Тимошенко «Небесный тихоход» о военных летчиках-истребителях Василии Булочкине, Семене Туче и Сергее Кайсарове, которые пообещали друг другу не влюбляться до конца войны, но волей случая попали в женскую эскадрилью и не сумели сдержать слово. Одним из главных достоинств фильма стал великолепный актерский состав: троих друзей сыграли Николай Крючков (Булочкин), Василий Меркурьев (Туча) и Василий Нещипленко (Кайсаров), в женских ролях были задействованы Алла Парфаньяк, Людмила Глазова, Тамара Алешина, Фаина Раневская и др.

Несмотря на то, что худсовет при Комитете по делам кинематографии дал положительное заключение на фильм (отмечались творческая выдумка режиссера, лиризм и юмор фильма, превосходная комедийная манера игры героев, работа оператора и особенно музыкальное оформление), уже в 1950 году И.Г. Большаков писал о том, что военный антураж «не спасает фильм от пошлости и фальши». Ему вторил и кинокритик Ростислав Юренев, который упрекал Пырьева в том, что созданный им фильм рождал неправильное представление о войне, воевать на которой, если судить по картине, было «приятно и просто», а победить легко.

Однако зритель, истерзанный войной и мысливший сердцем, а не киноведческими категориями, не согласился с этими оценками. Фильму сопутствовал огромный успех в прокате. Настоящим шлягером стала и песня «Первым делом – самолеты» на стихи Алексея Фатьянова и музыку Василия Соловьева-Седого («Первым делом, первым делом – самолеты, / Ну а девушки, а девушки – потом»), которая была написана для этой ленты и надолго пережила ее славу.

А сегодня об успехе комедий, мелодрам и музыкальных фильмов военных лет отчетливо свидетельствуют их рейтинги в онлайн-кинотеатрах и на интернет-порталах о кино. Нередко они значительно выше оценок современных картин о войне, снятых в наши дни с несоизмеримо большим количеством спецэффектов и в гораздо более комфортных условиях.

К.В. Яковлева,

начальник отдела РГАЛИ