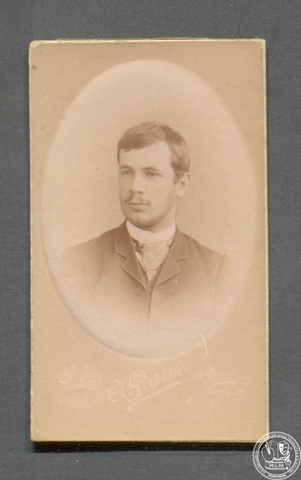

Фамилия Бенуа была широко известна образованным жителям Российской империи, интересовавшимся изобразительным искусством и архитектурой второй половины XIX в. Отцом Александра являлся русский архитектор и график, один из виднейших петербургских зодчих Николай Леонтьевич Бенуа; матерью — Камилла Альбертовна, урожденная Кавос, которая происходила из семьи архитектора венецианского происхождения А. Кавоса, построившего, в том числе, здание Мариинского театра. Братья Александра, Леонтий и Альберт, тоже стали архитекторами и впоследствии действительными членами Императорской Академии художеств.

Первые уроки рисования Александр, самый младший ребенок в талантливой художественной семье, получил от брата Альберта. Вскоре талантливый мальчик начал учебу в гимназии Человеколюбивого общества, а в 1885—1890 годах — в частной гимназии К. И. Мая, где познакомился с будущими соратниками по «Миру искусства» Д.В. Философовым, В.Ф. Нувелем и К.А. Сомовым. Параллельно, в 1887—1888 годах, был вольнослушателем в Академии художеств, но в основном учился самостоятельно. Он усердно занимался живописью, рисунком, изучал историю искусств. В 1897 году, после поездки во Францию, создал первую крупную работу – серию акварелей «Последние прогулки Людовика XIV». Участвовать в выставках Александр Бенуа начал с 1891 года, когда стал одним из организаторов и идейных руководителей объединения «Мир искусства». Его известность росла, появилась возможность выставлять свои произведения в Германии, Италии, Франции, однако с началом Первой мировой войны он стал работать только в России и в 1914—1917 годах был занят росписью панно и стен Казанского вокзала в Москве.

После революции Александр Бенуа был привлечен к организации охраны памятников культуры, работал в Комиссии по охране памятников искусства и старины, заведовал картинной галереей Эрмитажа, писал критические статьи и труды по истории искусств. В 1918—1922 годах он создал серию литографий, посвященных Петергофу. В своих живописных и графических работах Бенуа отдавал предпочтение историческому жанру, а особое внимание — Франции времен Людовика XIV и Петербургу XVIII-XIX веков.

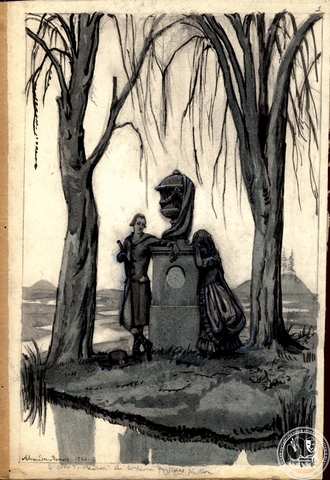

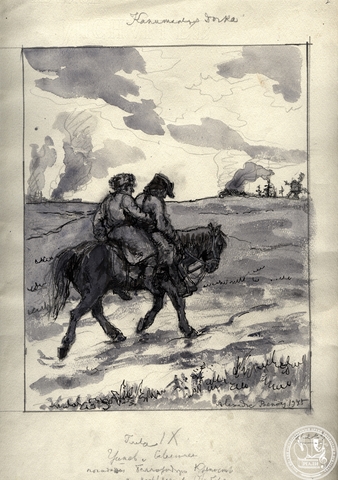

А.Н. Бенуа считается замечательным иллюстратором, и этому жанру он, действительно, отдавал много времени. Среди его работ известны иллюстрации к «Медному всаднику», над которыми он работал с 1903 по 1922 годах (отдельно книга вышла в 1923 году), рисунки в журналах «Мир искусства», «Художественные сокровища России» (в 1901—1903 годах Бенуа был редактором журнала). С 1900 года он начал работать как театральный художник: оформлял спектакли Эрмитажного театра в Петербурге, Мариинского, МХТ, БДТ. Но наибольшую известность ему принесла работа в «Русских сезонах» С. Дягилева, с которым он сотрудничал с 1908 года.

В 1926 году художник выехал во Францию и не вернулся. Он работал в основном над оформлением спектаклей Комеди Франсез, Гранд Опера в Париже, Королевского балета в Лондоне, Ла Скала в Милане.

***

Фонд А.Н. Бенуа в РГАЛИ состоит из трех описей, включающих в себя 656 единиц хранения. Небольшая часть документов была собрана еще Литературным музеем и в 1941 г. передана во вновь организованный ЦГЛА. Основная же масса материалов поступила от дочери А.Н. Бенуа — А.А. Черкесовой-Бенуа из Парижа в 1967—1969, 1976 и 1978 годах прежде всего благодаря посредничеству И.С. Зильберштейна, неутомимого собирателя и пропагандиста творчества А.Н. Бенуа. Как писала Н.Б. Волкова в статье «Зильберштейн защищает Бенуа»: «Если мы уже в 60 – 70-е годы прошлого века смогли познакомиться с творческим наследием А.Н. Бенуа, то этим в значительной степени обязаны Зильберштейну, именно благодаря ему более сотни произведений поступили в наши музеи, была издана значительная часть его литературного наследия, восстановлен его истинный облик — создателя целого направления русского искусства»1.

Среди документов фонда, охватывающих период с 1886 по 1960 годов, рисунки А.Н. Бенуа: «Костя Сомов», этюд «Капсель» («Восход солнца на берегу моря»), архитектурные пейзажи: «Ново-Михайловский дворец на Дворцовой набережной», «Дворец Бобринских. Вид из нашей столовой», «Инженерный замок», «Дворцовая площадь», «Церковь», эскиз интерьера ресторана Казанского вокзала, эскизы декораций и костюмов к спектаклю Мариинского театра «Гибель богов» Р. Вагнера, к спектаклю МХТ «Моцарт и Сальери», к мистерии С.-Ж. де Буалье «Императрица скал» для труппы Иды Рубинштейн, эскизы костюмов к спектаклю парижского театра «Водевиль» по роману Ф.М. Достоевского «Идиот», к опере « «Садко» Н.А. Римского-Корсакова, к мистерии «Жанна д'Арк на костре» А. Онеггера по пьесе П. Клоделя, эскиз костюма для Ф.И. Шаляпина к опере Ж. Массне «Дон Кихот», иллюстрации к повести А. Моруа «Страдания молодого Вертера», к роману А. де Ренье «Грешница», к повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и к стихотворению «Гусар»; к поэме А.А. Попова «Орлов»; портрет Н.В. Гоголя в окружении персонажей его произведений и др.

А.Н. Бенуа как художественный критик и искусствовед представлен работами: «Библиография и иконография архитектурных памятников, исторических мест Петербурга, Москвы, Подмосковья, России», статьями о гравюрах А.П. Остроумовой-Лебедевой о русской и французской живописи, о музеях Петербурга и Парижа, о постановках в Александринском, Мариинском и Большом театрах, МХТ, о Русских сезонах С.П. Дягилева и др.

А.Н. Бенуа вел обширную переписку. В фонде хранятся его письма к Д.Н. Аргутинскому-Долгорукову, 90 писем к жене, И.Я. Билибину, А.М. Горькому, З.И. Гржебину, Б.Д. Григорьеву, М.В. Добужинскому, В.Ф. Зеелеру, И.С. Зильберштейну, П.О. Кварони, С.М. Лифарю, Г.К. Лукомскому, В.Ф. Нувелю, А.А. Попову, А.М. Ремизову, И.Л. Рубинштейн, А.А. Санину, Т.Л. Сухотиной-Толстой, С.И. Юроку, С.П. Яремичу и др.

Среди его корреспондентов: братья Альберт и Леонид, сын Николай, И.Э. Грабарь, Б.Д. Григорьев, М.В. Добужинский, Б.К. Зайцев, И.С. Зильберштейн, В.В. Кандинский, Н.Е. Лансере С.М. Лифарь, Г.К. Лукомский, С.К. Маковский, П.П. Муратов, В.Ф. Нувель, Н.К. Рерих, В.Ф. Рындин и Г.С. Уланова, З.Е. Серебрякова, К.А. Сомов, М.М. Фокин, М.З. Шагал и др.

В последние годы новый комплекс документов А.Н. Бенуа был введен в научный оборот О.В. Турбиной в результате описания коллекции И.С. Зильберштейна.

И.Л. Решетникова,

главный специалист РГАЛИ

1 - И.С. Зильберштейн: штрихи к портрету: к 100-летию со дня рождения / сост. Н.Б. Волкова, Т.Л. Латыпова, Е.Ю. Филькина. – М. Наука, 2006. С. 239.