Евгений Долматовский – известный советский поэт и писатель, автор многочисленных стихотворений, а также поэм, очерков, воспоминаний. Но всенародную известность он приобрел прежде всего как поэт-песенник, а его имя навсегда вписано в историю советской песни. У этого поэта много «визитных карточек»:

«В далекий край товарищ улетает, родные ветры вслед ему летят», «Всё стало вокруг голубым и зелёным…». Кому не известны строки этих, ещё довоенных песен?

А затем: «Случайный вальс», «Сормовская лирическая», «Провожают гармониста», «Дорога на Берлин», «Комсомольцы-добровольцы», «Родина слышит», «Я – земля», «На Марсе будут яблони цвести», «Школьные годы», «Весна 45-го года», «Добрые приметы», «Нет, мой милый», «Случайность» и многие другие замечательные песни. Авторами музыки к ним стали композиторы И.О. Дунаевский, Б.А. Мокроусов, С.С. Туликов, М.Г. Фрадкин, В.П. Соловьева-Седой, О.Б. Фельцман, К.А. Корчмарев, В. Мурадели и др.

А песню Д.Д. Шостаковича «Родина слышит» на слова Долматовского, напевал Юрий Гагарин во время первого в истории человечества космического полета.

Судьба Долматовского складывалась так же динамично, как и судьба страны. Его произведения составили, можно сказать, поэтическую летопись СССР. Евгений родился в семье известного тогда адвоката. После окончания семилетки по настоянию отца поступил в Педагогический техникум на Отделение «детского коммунистического движения». Уже к моменту окончания школы начал сотрудничать с редакциями молодежных периодических изданий: «Дружные ребята», «Пионер», «Пионерская правда», где в 1930 году деткор Долматовский опубликовал свои первые стихотворения. А через год ЦК ВЛКСМ направил его в Центрально-Черноземную область и Западную Сибирь в качестве корреспондента и представителя пионерского движения. В 1932–1934 годах, когда Долматовский учился в Педагогическом техникуме, он уже прочно обосновался в редакции «Пионерской правды». Эту творческую работу вполне удачно и гармонично сочетал с трудом проходчика на строительстве московского метрополитена — как доброволец, а вскоре начал вечерами учиться в Литературном институте им. А.М. Горького.

В 1934 году в библиотечке «Рост» вышла первая книга его стихов «Лирика». Но темпы жизни только нарастали. Когда в 1937 году Долматовский окончил институт (первый выпуск), то сразу же был принят в члены Союза писателей СССР. По заданию Союза уехал на Дальний Восток, где полгода проработал уполномоченным ССП СССР по Дальневосточному краю. В качестве военного корреспондента Е.А. Долматовский принимал участие в военном походе Красной Армии в Западную Белоруссию (осень 1939 года), в Советско-финляндской войне на Карельском перешейке (1940 год).

23 июня 1941 года поэт получил назначение в редакцию газеты 6-й армии Юго-Западного фронта. С этой же армией летом попал в Уманское окружение, был взят в плен, бежал из концлагеря «Уманская яма». С 1942 года Евгений Долматовский — корреспондент газеты «Красная Армия» Юго-Западного фронта.

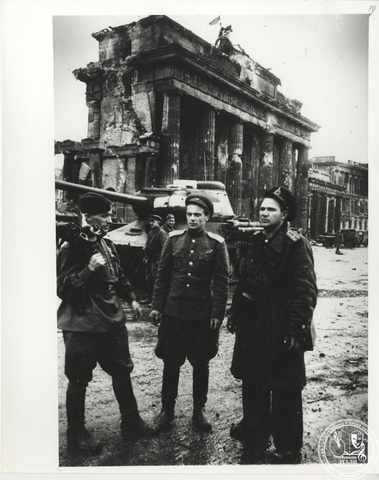

А дальше — судьба хранила поэта. Он прошел путь от Сталинграда до Берлина, протоколировал переговоры о капитуляции Берлина, был в Карлсхорсте при подписании Акта о капитуляции Германии.

Эти трудные жизненные испытания не прошли даром, став истоком множества удивительных по силе духа и чистоты слога стихов. Но кроме войны в его творчестве нашлось место и юношеским впечатлениям. Четыре года он посвятил работе над романом в стихах «Добровольцы» — о первых строителях московского метрополитена (1956), двумя годами позже став автором киносценария одноименного художественного фильма.

Такая биография бывает не у каждого поэта, и неслучайно, что уже в послевоенное время он был очень востребован в нашей литературе. Е.А. Долматовский являлся членом редколлегий журналов «Смена», «Иностранная литература», редсовета издательства «Советский писатель», бюро Московской секции поэтов. Он много занимался общественной деятельностью: исполнял обязанности вице-президента Общества советско-норвежской дружбы, был членом Литературной комиссии Советского Комитета защиты мира, часто выезжал за рубеж в творческие командировки.

В 1989 году поэт закончил работу над книгой, которую считал главной в своей жизни — автобиографическим военно-историческим произведением «Зеленая брама», жанр которой определил как «документальная легенда об одном из первых сражений Великой Отечественной войны». Почти десять лет посвятил Евгений Аронович сбору материалов для своего труда, поскольку материалы архива Министерства обороны были тогда практически недоступны. Он собирал скудные архивные данные по первому периоду войны: материалы армейских штабов (по большей части, они уничтожались на месте), мемуары участников войны, сам писал свои воспоминания, которые дополнял рассказами местных жителей тех сел на Украине в районе Умани, где воевал и бежал из плена, получив ранение, едва не лишившее его жизни.

В 1993 году сложилась книга воспоминаний поэта «Очевидец», вышедшая, однако, только в 2014 году, уже после смерти автора. Журнальная публикация отдельных глав «Очевидца», подготовленная вдовой писателя М.И. Безруковой, состоялась в 1994 г.

Как сказал поэт Семен Гудзенко: «Мы не от старости умрем – от старых ран…». Увы, когда Евгений Аронович выходил из здания Литературного института, где преподавал на протяжении многих лет, его сбила легковая машина. За рулем был неопытный водитель.

И осколок из "Зеленой брамы" начал свое роковое движение…

Спасибо всем

Спасибо всем... Пора пришла

Неспешно подводить итоги,

Сдавать в ЦГАЛИ свои дела,

Отмеривать конец дороги.

Возможно, скажет оптимист,

Что неудобно, неприлично

Использовать журнальный лист

Для грустных строк, сугубо личных.

На полуслове свой напев

Я обрывать не стану, ибо

Обидно сгинуть, не успев

Сказать товарищам спасибо.

Жизнь! Ты была добра со мной,

В своей купели ледяной

Меня крестила и купала,

Останутся в цене одной

Твои награда и опала.

Позволь за твой безумный ритм,

За общее сердцебиенье

И от себя благодарить,

И от седого поколенья.

1984

* * *

Несмотря на убедительные строки из этого автобиографического стихотворения, документы из личного архива поэта были переданы на хранение в РГАЛИ не им самим, а его родственниками и только в 2000 году. Личный фонд Е.А. Долматовского № 1864 в РГАЛИ состоит из 3-х описей и насчитывает 1022 ед. хр. за 1901—1999 годы. Фонд отличается полнотой материалов и представлен документами всех разделов описи.

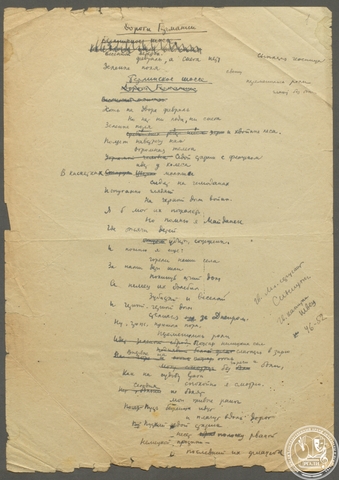

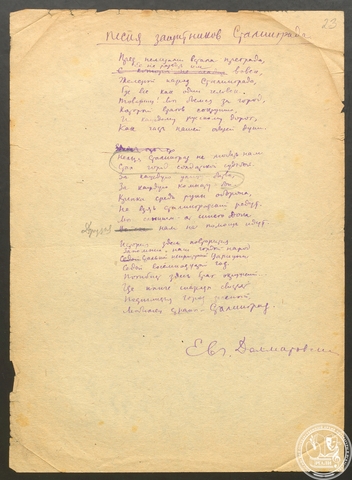

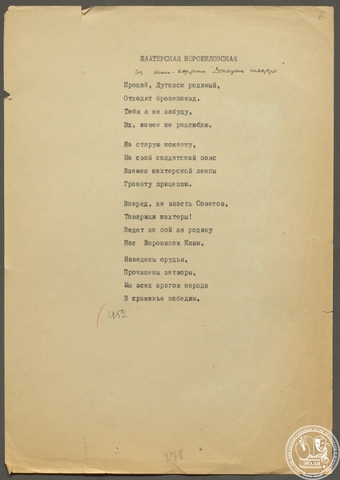

Здесь находятся рукописи всех основных произведений Е.А. Долматовского: стихотворения, переводы стихотворений на русский язык, тексты песен, поэмы, сборники очерков и воспоминаний, статьи, рецензии, пьеса «Мир», сценарии, рассказы, выступления, рабочие тетради и записные книжки.

Переписка А.Е. Долматовского насчитывает 130 адресатов и 424 корреспондента; материалы к биографии – 67 ед. хр. за 1928—1992 годы.

Т.В. Анохина,

главный специалист РГАЛИ