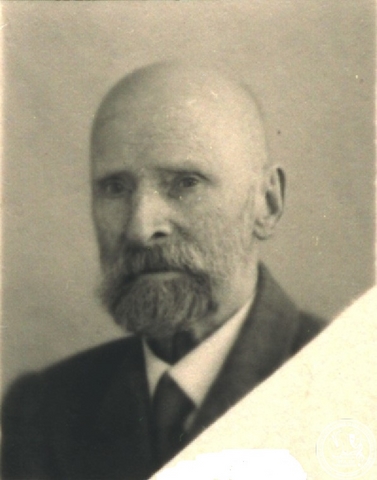

На юбилейном вечере, посвященном 80-летию со дня рождения П.И. Нерадовского, не смолкали торжественные речи. Одни вспоминали, как встретились с хранителем Русского музея, другие рассказывали о том, как «тихоструйный» человек с неимоверной энергией спасал от затопления музейные сокровища Эрмитажа, третьи просто желали творческих успехов и здоровья художнику. В поздравлениях Петру Ивановичу представилась вся его жизнь, полная радостей и тревог, забот и испытаний.

П.И. Нерадовский родился 14 (26) апреля 1875 года в Москве. Отец Иван Диомидович Нерадовский – художник и учитель прогимназии. Он всегда был занят, надолго уходил на уроки. Когда приходил домой, Петя с братом подавали ему листки бумаги с просьбой нарисовать лошадок. В мастерской отца пахло масляными красками и скипидаром, было много больших и маленьких тюбиков, кисточек и пузыречков. «Это богатство очаровывало меня» – воспоминал Петр Иванович.

В шесть лет Петя Нерадовский остался сиротой. Бабушка отдала его учиться в кадетский корпус в Лефортове, однако учеба не давалась, – не к тому лежала душа у мальчика. В 1888 году его отдали учиться в Московскую школу живописи, ваяния и зодчества, где его преподавателями были С.А. Коровин и Л.О. Пастернак. Во время учебы Нерадовский часто ходил в Третьяковскую галерею и Румянцевский музей, копируя картины известных художников. Среди самых любимых – И.Е. Репин. Проходя по залам Третьяковской галереи, Петр Иванович чувствовал, что «в зале Репина вновь оживляешься, с увлечением смотришь уже виденное и находишь новое, чего раньше не замечал».

В 1896 году П.И. Нерадовский поступил в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Сбылась заветная мечта учиться в мастерской Репина. В этот год праздновали 25-летие окончания Ильей Ефимовичем Академии. Несмотря на то, что Репин упирался, ученики смогли уговорить мастера выйти к ним. Очутившись на их руках, Репин «стал брыкаться ногами», но вырваться так и не смог. После чтения адресов и поздравлений, он сказал, «что очень любит молодежь… и вдруг заплакал», – вспоминал Нерадовский в мемуарах «Из жизни художника», опубликованных в 1963 году.

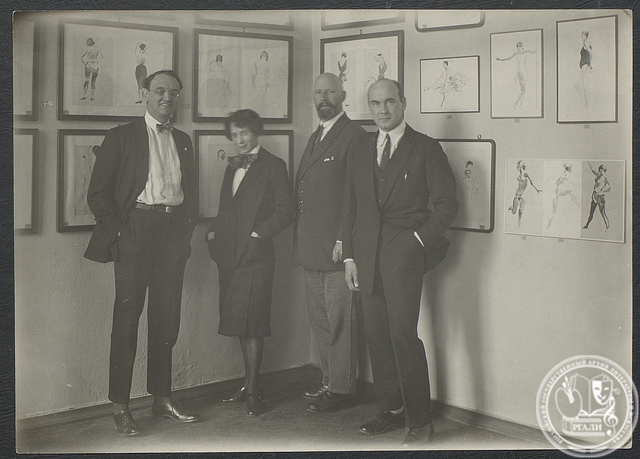

Еще до окончания Академии и получения звания художника в 1903 году, П.И. Нерадовский начал выставляться. Он был участником нескольких художественных объединений: «Новое общество художников», «Мир искусства», «Жар-цвет», «Четыре искусства». Однажды в кругу товарищей заговорили о безработице и безденежье, подтверждающих крылатое выражение «художник должен быть голодным». Один из друзей возмутился: «Вот я не понимаю Петра Ивановича, почему он сидит и ничего не предпринимает, когда мог бы устроиться. Сейчас в Русском музее освободилось место хранителя – надо вам действовать».

В январе 1909 года в Академии художеств состоялись выборы на вакансию хранителя Русского музея. Выбор пал на Петра Ивановича. При новом хранителе Русский музей ожил. В Художественном отделе были произведены работы по очистке произведений от загрязнений и систематизации коллекции. В РГАЛИ хранится черновик статьи П.И. Нерадовского, посвященной 30-летию Художественного отдела: «Вся выставка, устроенная по ранее разработанному плану, включает в себя памятники живописи, скульптуры, декоративного искусства, рисунка и акварели, характеризующие процесс развития искусства в России с начала XVIII века до нашего времени. Художественные произведения размещены в исторической последовательности - по эпохам, направлениям и отдельным мастерам» (Ф.815. Оп. 1).

При Нерадовском коллекции стали быстро пополняться новыми поступлениями. Петр Иванович отмечал, что «собирательная деятельность в активной части своей требует большой энергии, знаний и интереса к ней. Недостаточно осмотреть выставки, частные собрания, удостовериться, в чьих руках находится художественное произведение, принадлежность которого тому или иному лицу или семейству была известна в литературе, – нужно отыскать его, убедиться в его подлинности и, самое трудное, привлечь в музей» (Ф.815. Оп. 1). На юбилее Нерадовского И.Э. Грабарь признался, что с 1913 года между ними было своеобразное соревнование – соревнование Третьяковской галереи и Русского музея. «Когда Петр Иванович приезжал в Москву, я уже знал, что он зачем-то охотится, зря он не приедет. <…> А когда я приезжал в Ленинград, то уже Петру Ивановичу приходилось быть начеку в этой "ловле". Мы оба следили за нашими приездами» (Ф.815. Оп. 1).

О самом значительном пополнении музейной коллекции Нерадовский писал: «наибольшее значение имело приобретение знаменитой коллекции древних икон Н.П. Лихачева (1467 предметов) и многочисленных отдельных ценнейших памятников древней живописи, составляющих и ныне, вместе с коллекциями, поступившими при основании, главную основу драгоценного собрания Отделения древнерусского искусства» (Ф.815. Оп. 1).

В первое десятилетие советской власти П.И. Нерадовский был очень востребован как опытный музейный работник. Теперь к его заботам относились не только Русский музей, но Эрмитаж и Третьяковская галерея. Петра Ивановича привлекают к отбору предметов из Государственного музейного фонда, экспертизе произведений искусства, реставрации памятников, к работе методической комиссии музейного подотдела Главнауки.

В октябре 1933 года П.И. Нерадовский был арестован, проходил по знаменитому «Делу славистов» или «Российской национальной партии». Считалось, что в Русском музее действовала одна из ячеек этой партии, в которую входили Л.А. Дурново, Н.В. Малицкий, П.И. Нерадовский, Н.П. Сычев, Ф.И. Шмит и другие. Арестованные обвинялись в том, что вели широкую пропаганду «панславистского характера», используя возможности научной и музейной работы. Нерадовский был осужден на три года лагерей. Отбывал наказание в Казахстане или Сибири (точно не известно). В январе 1936 года освобожден досрочно за ударный труд, работал в Тарусе как художник по договорам ИЗОГИЗа. 5 июня 1938 года Нерадовский был арестован в третий раз. Приговоренный к восьми годам лагерей, он отбывал срок в лесоповальном лагере под Каргополем. Освобожденный досрочно (как инвалид) 15 января 1943 года, поселился в Горьковской области. Здесь Нерадовскому пришлось работать сначала ночным сторожем на хлебозаводе, а затем художником подсобной мастерской.

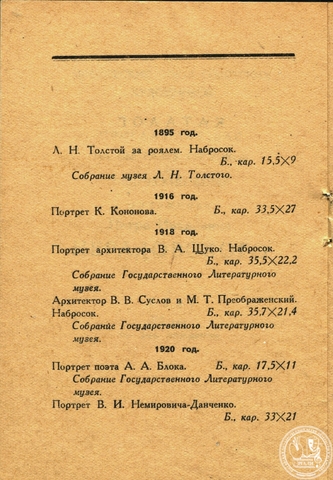

Вернуться к настоящей творческой работе помог И.Э. Грабарь. Благодаря его помощи, Нерадовский поселился в Загорске, стал заведующим отдела архитектуры Государственного исторического музея, а по совместительству заведующим филиалом Государственных Центральных художественно-реставрационных мастерских. Несмотря на загруженность, Петр Иванович продолжает работать и как художник. Грабарь сумел подметить в Нерадовском характерную черту – тот мало писал маслом, предпочитая карандаш и акварель: «В портретах Нерадовского столько "наблюденной" жизни и высмотренного характера, какие не часто увидишь на портретных выставках» (Ф.815. Оп. 1).

***

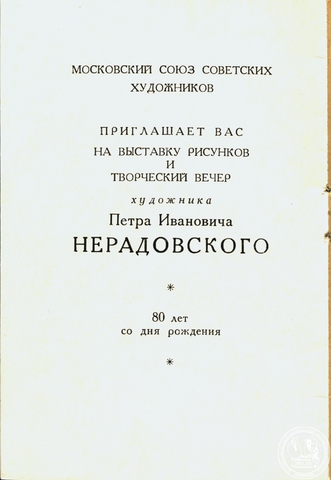

В РГАЛИ личный фонд П.И. Нерадовского (Ф. 815) насчитывает 299 единиц хранения за 1850-е – 1958 годы. Здесь находятся статьи, рецензии, переписка, в том числе письма издательств и редакций (1909-1930), выставочных комитетов (1909-1930), Академии истории материальной культуры, Академии художеств, Третьяковской галереи и Эрмитажа (1918-1929), служебные и командировочные удостоверения (1918-1926). Адресаты художника – Н.В. Поленова и Н.М. Щекотов, отправители писем – П.П. Кончаловский, А.В. Луначарский, Н.К. Рерих. Среди рукописей П.И. Нерадовского в архиве хранятся «Воспоминания о Л.Н. Толстом» (1957), «Воспоминания о И.Е. Репине» (1958), статья «Методы реставрации древней стенописи, применявшиеся в Троицком соборе в 1949 - 1952 гг.» (1957), инструкция к научному описанию художественных произведений и образец заполнения карточки научного описания произведения. В РГАЛИ сохранилось также несколько портретов работы Петра Ивановича. Интересным источником является стенограмма вечера, посвященного 80-летию П.И. Нерадовского, с выступлениями И.Э. Грабаря, П.П. Соколова-Скаля, П.И. Лебедева, В.А. Пушкарева и других (1955), каталог юбилейной выставки.

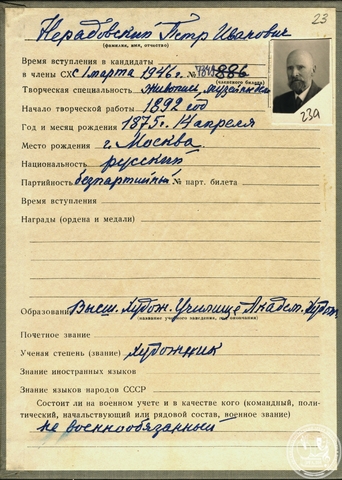

В фонде МУЖВЗ (Ф. 680. Оп. 2) находится личное дело Петра Ивановича Нерадовского, в фонде А.А. Осмеркина (Ф. 2963. Оп. 2) – записи с датами жизни родственников П.И. Нерадовского, письма Е.Г. Нерадовской в Государственный Русский Музей, Союз художников СССР об установке мемориальной доски в здании ГРМ, заметки о жизни Е.Г. Нерадовской, статьи о П.И. Нерадовском. В фонде Союза художников СССР (Ф. 2082. Оп. 4) сохранилась карточка персонального учета члена союза П.И. Нерадовского со списком основных произведений.

Ю.В. Маслова,

главный специалист РГАЛИ