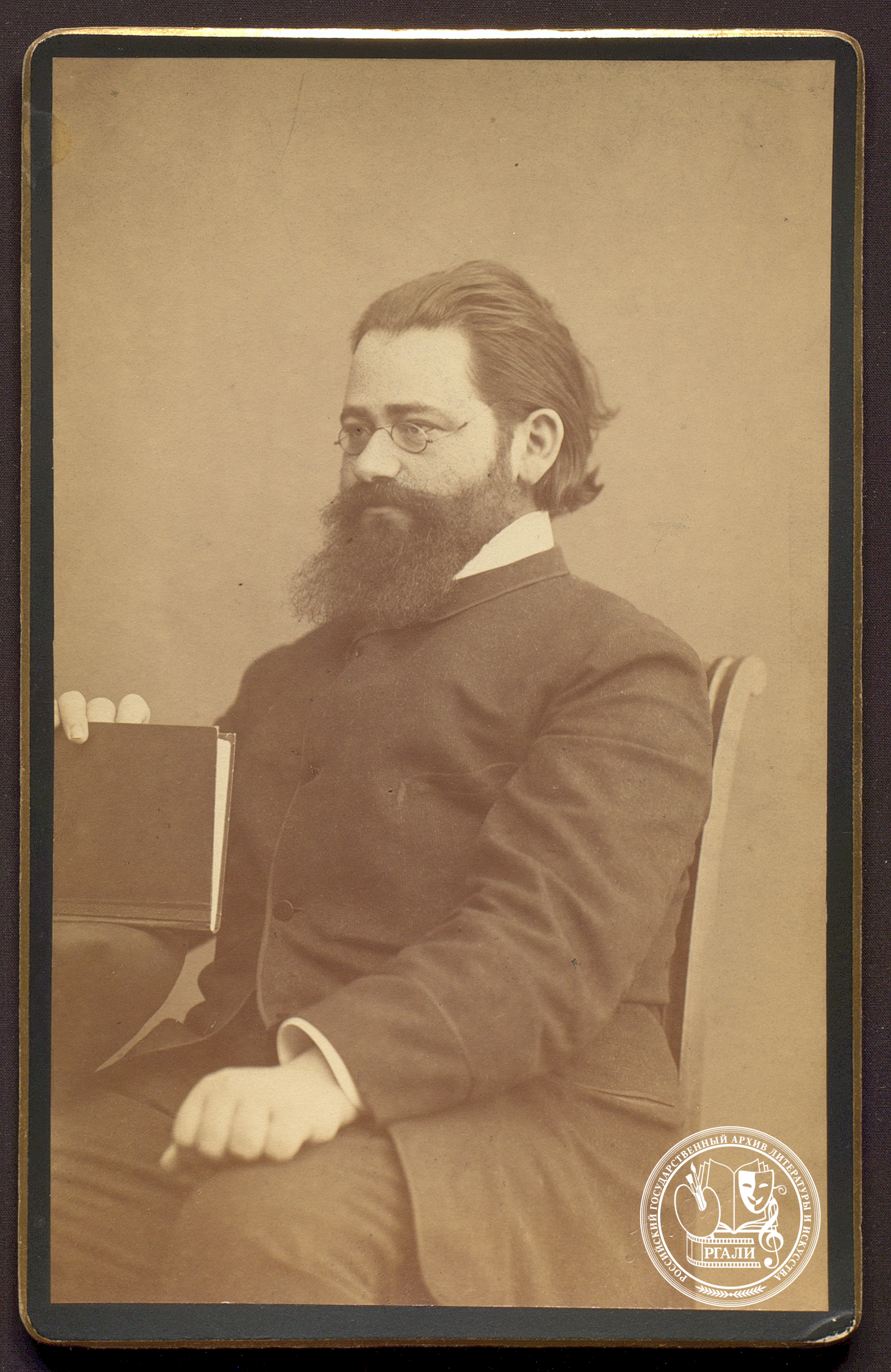

«Многим, имевшим прикосновение к литературе, знаком был полутемный кабинет в большом доме на Загородном проспекте. По стенам — от пола до потолка — книги. Книги на полках, книги на длинном столе посреди комнаты, книги на этажерках. В глубине, у окна — письменный стол, заваленный бумагами, корректурами и раскрытыми для работы книгами, опять книгами. В кожаном кресле перед столом — крупная фигура человека, без которого немыслимо было представить себе этот кабинет, эту квартиру в большом доме на Загородном проспекте. Книгам уже нет места в кабинете, даже квартира мала, нужна другая квартира — в верхнем этаже. Это не простое коллекционерство. Каждая книга, каждый корешок с номерным значком — знак труда, шаг на трудовом пути ученого и писателя», — так описывает кабинет своего дяди С.А. Венгерова племянник, писатель Михаил Леонидович Слонимский.

Сергей Афанасьевич Венгеров — критик и историк литературы, и верно будет назвать его не только выдающимся библиографом, но и одним из первых ученых, создавших русское литературоведение.

Родился он в 17 апреля 1855 года в образцовой и благополучной семье. Отец был директором банка, мать в свободное от домашних забот время писала мемуары своей бабушки (книга вышла под названием «Воспоминания бабушки. Очерки культурной истории евреев России в XIX в.»), тётя работала в переводческой сфере. Юный Семён Венгеров и сам начал печатать свои критические статьи в журналах уже с 17 лет, впрочем, несмотря на это, к литературе он пришёл не сразу. Студент-медик, потом юрист, экстерн историко-филологического факультета, адвокат, учитель истории, журналист, редактор — вот этапы пути Венгерова, прежде чем он окончательно посвятил себя труду историка литературы. И в этой сфере его инициативности не было предела, все дни были полны напряженного труда: Семён Афанасьевич примкнул к Обществу любителей российской словесности в Московском университете, затем стал доктором русского языка и словесности, чуть позже — председателем Литературного фонда, а с 1917 года выступил директором Российской книжной палаты, учрежденной им самим.

Несложно заметить, что во всём, чем занимался Венгеров, красной нитью проходит одна неизменная мысль — о служении русской литературе, которое он считал «общественным долгом». «История новейшей русской литературы,— отмечал Семён Афанасьевич в своей первой лекции по истории русской литературы в Петроградском Университете,— не может ограничиться одною эстетическою сферою. Она должна быть историей идей и взаимодействия русской литературы и русской общественности. Можно разно к этому относиться, можно возмущаться этим взаимодействием с точки зрения «чистого» искусства или можно, напротив того, восторгаться такою близостью искусства к потребностям времени. Но понять ход новейшей русской литературы можно только путем параллельного ознакомления с русской общественностью». Эта же идея обусловила его интерес к библиографии.

История русской литературы в 80-е годы XIX века обладала богатым запасом сырых материалов и обнаруживала полное отсутствие работ, подводящих итоги всему ходу своего развития, поскольку ни одного труда по истории русской словесности еще не существовало. Сам Венгеров таким образом говорил об этом: «В современной русской историографии нет такого свода фактов истории русской литературы, нет такой книги, запасшись которой исследователь или читатель был бы уверен, что найдёт в ней сведения о писателях всех периодов русской образованности вплоть до наших дней», прибавляя: «о большом человеке, плохо ли хорошо, но всё же можно разузнать, а о маленьком зачастую негде навести ни одной справки».

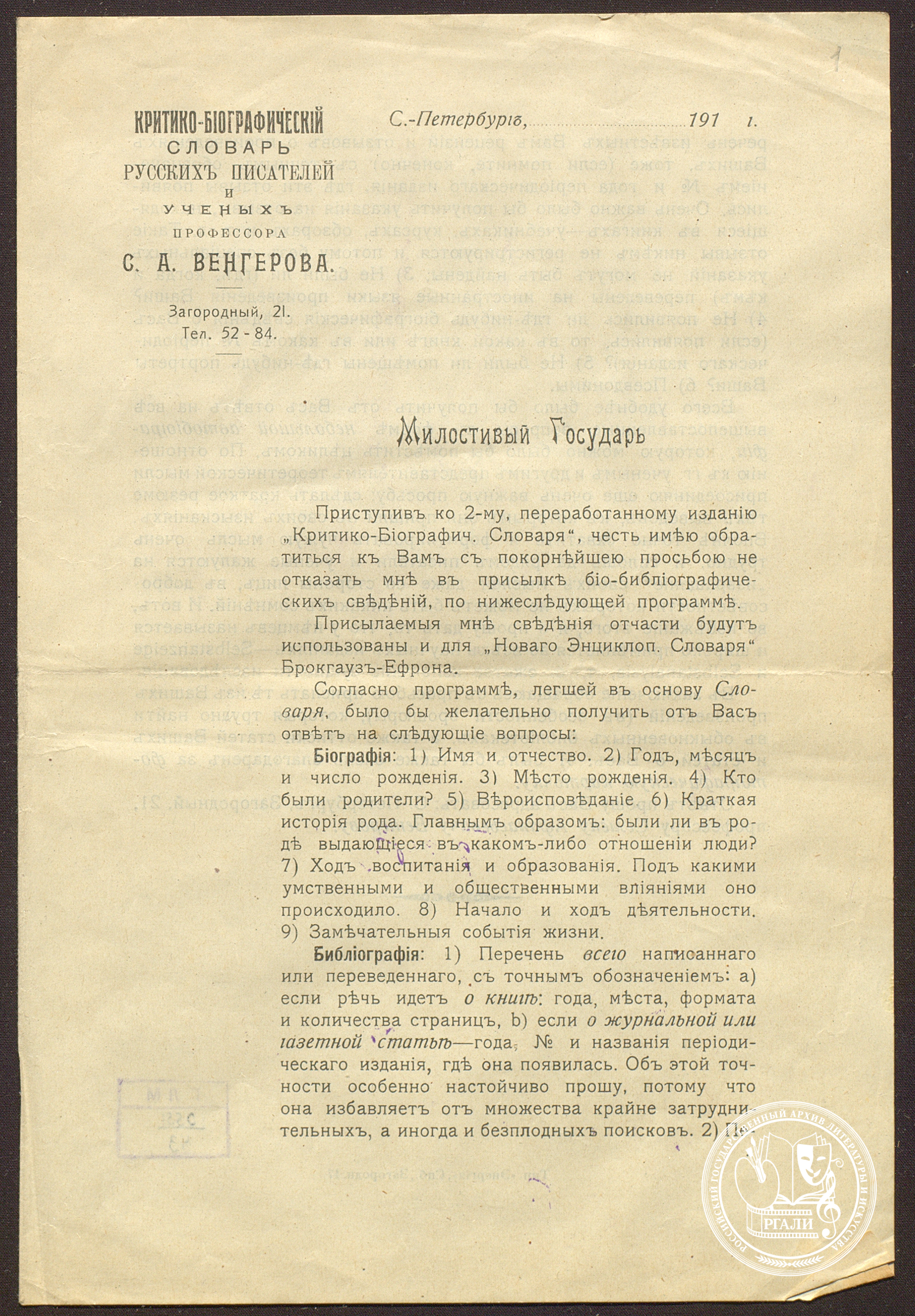

Создание такой работы стало для Семёна Афанасьевича важнейшей задачей, за которую он принялся со свойственным ему энтузиазмом, задумав её в таком колоссальном масштабе, чтобы она отвечала всем поставленным требованиям. Писатель Михаил Слонимский вспоминал об этой работе своего дяди: «Где-нибудь в провинциальной газете кто-то что-то напечатал, чья-то фамилия появилась в нескольких тысячах экземпляров под какой-то незначительной статьей, и вот Семен Афанасьевич, сидя у себя на Загородном проспекте перед большим письменным столом, уже заметил провинциального автора. Из письменного стола вынималась особая карточка, и на нее рука ученого заносила неизвестную фамилию. И Венгеров уже хотел знать, где автор родился, сколько ему лет, — и автора уже не могли совсем забыть, потому что есть критико-биографический словарь, составляемый Венгеровым. Автор зарегистрирован любящей и внимательной рукой. А если фамилия все чаще и чаще появлялась в печати, то Венгеров уже хотел получить автобиографию и бережно приобщал ее к своему архиву, заключавшему огромное количество ценных материалов».

Результатом стал грандиозный по замыслу, но незаконченный по ряду причин, в том числе и из-за широты размаха, «Критико-биографический словарь русских писателей и учёных от начала русской образованности и до наших дней». Словарь выходил отдельными выпусками: в первых семи выпусках единственным автором являлся сам Венгеров, с восьмого выпуска в работе над словарем принимали участие другие учёные и писатели (в том числе А.Н. Бекетов, И.А. Бодуэн-де-Куртенэ, В.С. Иконников, П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой и др.). Но даже и в своём незаконченном виде венгеровский «Словарь» представил собой исключительное в русской литературе явление.

В 1897 году свет увидела новая работа Венгерова — «“Русские книги“ с биографическими данными об авторах и переводчиках. 1708—1893 год». Издание также не имело никаких аналогов в мировой библиографии: это был не просто каталог книг. Например, «Русские книги» не ограничивались только заглавиями, если они представляли собой собрание статей и состав серий книг, то давалось и их содержание; если встречался альманах или сборник, то указывалась каждая отдельная статья, отмечалось каждое стихотворение. К сожалению, это предприятие Семёну Афанасьевичу также не удалось довести до конца: «Здесь мы опять сталкиваемся с необычайной широтой замысла, и опять широта погубила это дело, как она уже погубила “Словарь”, как погубила предпринятое им издание “Русская поэзия”, как впоследствии повредит изданию Пушкина» (М. Азадовский).

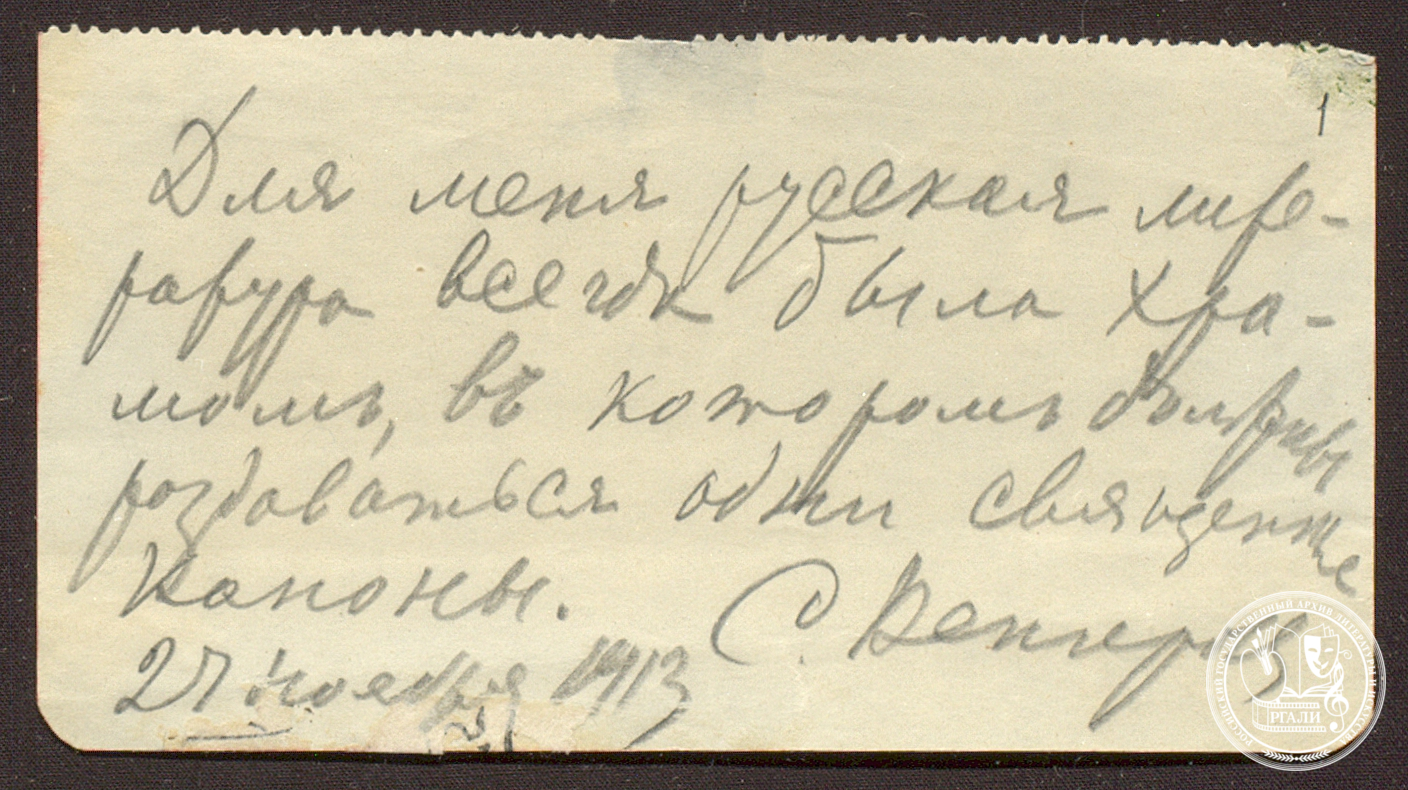

Да, Венгерову не удалось завершить ни одного из своих задуманных монументальных трудов: какие-то оказались невыполнимыми, закончить другие помешала судьба. И всё же культурное наследство, оставленное им, поистине колоссально. Огромное значение имели его «Архив и Картотека», которые включают 2 000 000 карточек, свыше 3 500 автобиографий, свыше 30 000 писем русских литераторов, около 35 000 номеров иконографической коллекции (портреты и иллюстрации к сочинениям писателей), свыше 2 000 автографов и рукописей. Но помимо этого «фактического наследства», как сказал М. Азадовский в своей речи памяти Венгерова, произнесенной на открытии Дальневосточного Библиологического общества, «он оставил ещё и иное: высокий пример исключительной любви к родной литературе и какой-то нечеловеческой энергии. Ведь, страшно подумать, но всё это колоссальное собрание создано энергией и волей (можно прибавить, что и средствами) одного человека, около которого группировались по временам отдельные небольшие кружки молодёжи. <...> Таким деятелем является Семён Афанасьевич Венгеров, — и слова о непрерывном служении, о жизни, как неустанном горении, о жизни-подвиге — в применении к нему ни на один миг не прозвучат какой-либо неискренней натянутостью или фальшью».

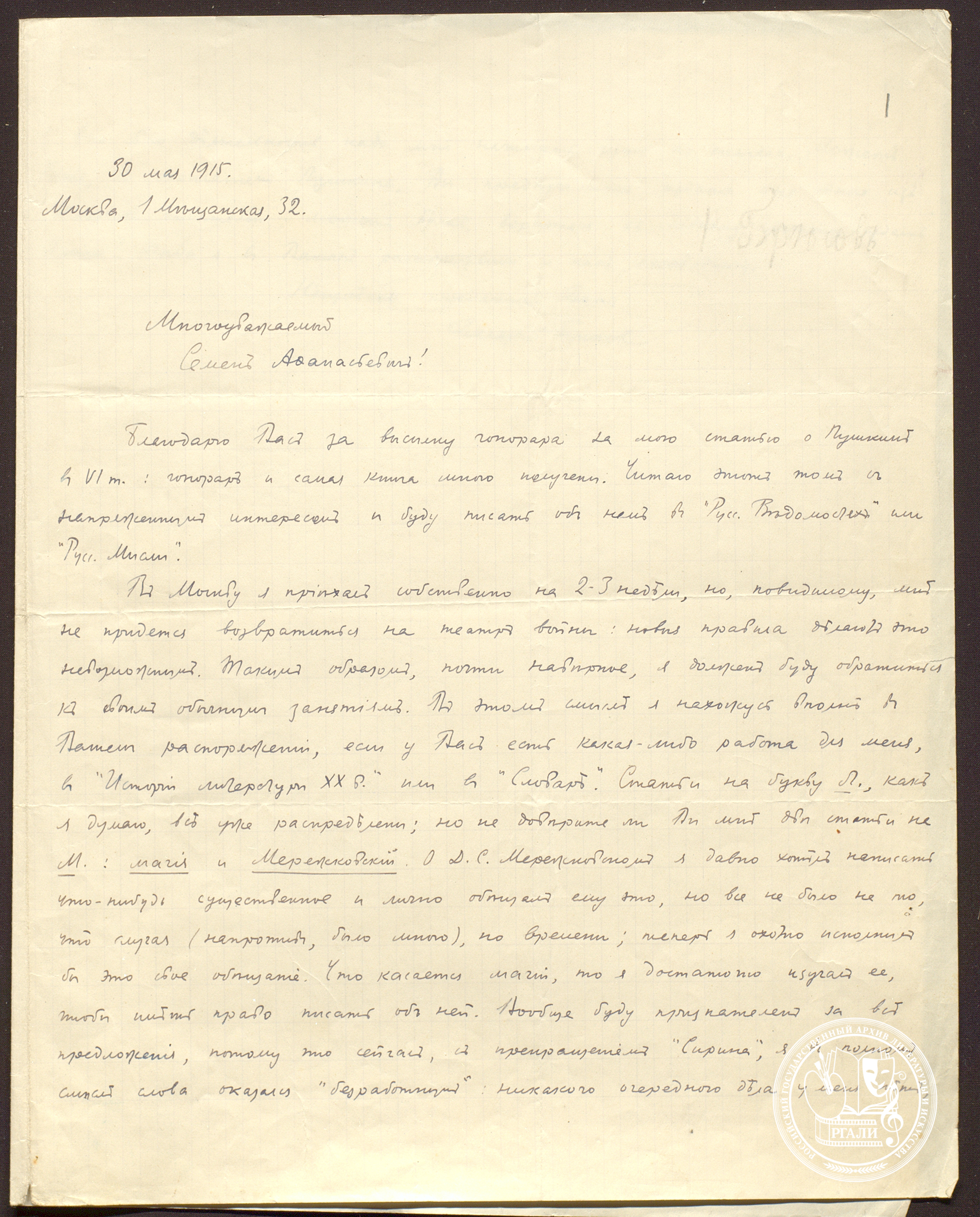

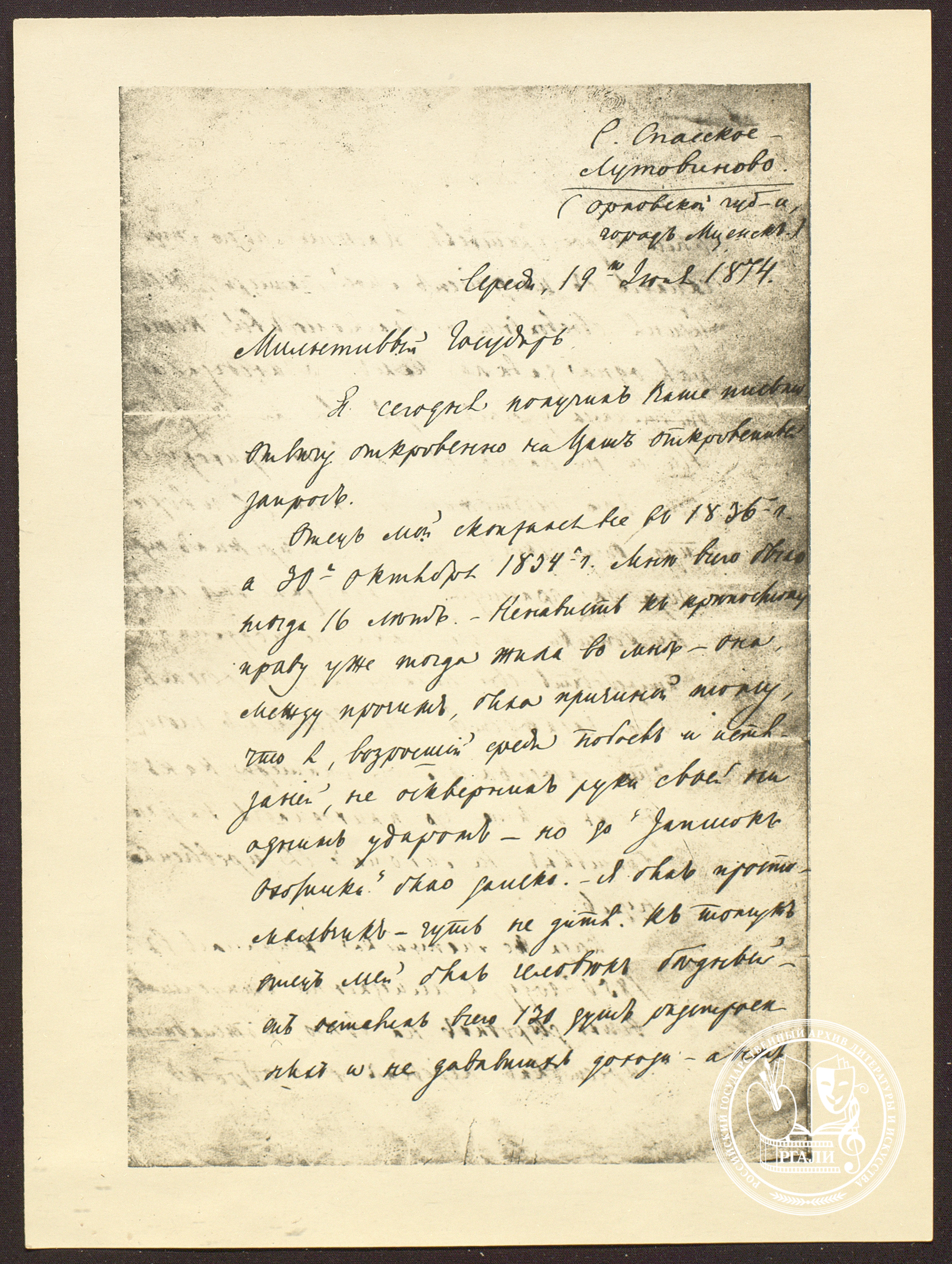

Фонд С.А. Венгерова, хранящийся в РГАЛИ под номером 113, невелик. Он состоит из 40 единиц хранения за 1874—1949 годы и в основном хранит в себе письма; среди корреспондентов — В.Я. Брюсов, Р.В. Иванов-Разумник, И.С. Тургенев, Г.Я. Полонский, М.Я. Цявловский и другие. Также есть небольшое количество творческих и рабочих материалов; фотографии; дарственные надписи Н.П. Стародворского, Л. Местова, В.В. Розанова, Герберта Уэллса.

Но материалы, относящиеся к Семёну Афанасьевичу, можно найти и в других фондах. Например, в фонде литературоведа П.А. Ефремова (ф. 191) хранятся статьи и заметки о Венгерове; а в фондах наркома просвещения и литератора А.В. Луначарского (ф. 279), общественной деятельницы и литературоведа Е.Ф. Никитиной (ф. 341), ученых братьев Чешихиных (ф. 553), издательства «Academia» (ф. 629) — очерки, заметки и другие работы пера Венгерова.

Помимо этого, в архивохранилище печатных изданий представлены книги Венгерова, включая собрание сочинений и отдельные очерки и лекции, а в библиотеках А.Г. Горнфельда и Л.Г. Дейча хранятся издания с дарственными надписями Семёна Афанасьевича.

В.А. Васенкова

главный специалист РГАЛИ