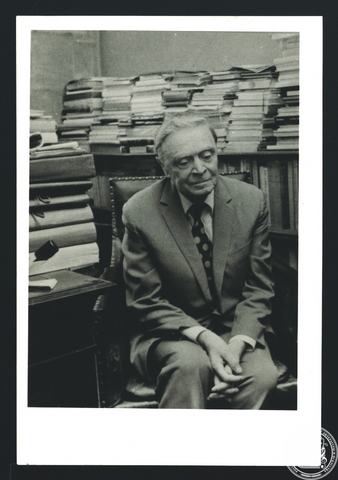

Илья Самойлович Зильберштейн — личность во многих отношениях легендарная. В 1931 году, двадцати шести лет от роду, он основал уникальное издание, аналогов которому до сих пор не существует во всем мире, — серию «Литературное наследие».

А началось всё с того, что Зильберштейн предложил директору Журнально-газетного объединения М.Е. Кольцову приступить к созданию альманаха неизданных материалов по истории русской литературы и общественной мысли. Так и возникло главное дело жизни И.С. Зильберштейна — серия «Литературное наследство», которую он возглавлял в течение 57 лет, вплоть до ухода из жизни. Показательно, что Илья Самойлович никогда не являлся главным редактором издания — эту роль всегда исполняли «свадебные генералы»: литераторы, облечённые общественной властью, начиная с генерального секретаря РАППа Леопольда Авербаха и кончая заместителем директора ИМЛИ В.Р. Щербиной. Зильберштейн всегда занимал скромную должность заведующего редакцией, однако все знали, что именно он вместе со своим ближайшим коллегой Сергеем Александровичем Макашиным готовит к выпуску все тома издания.

Страстная увлеченность И.С. Зильберштейна, его организаторские способности и предельная целеустремленность привлекли к «Литературному наследству» лучших литературоведов и историков.

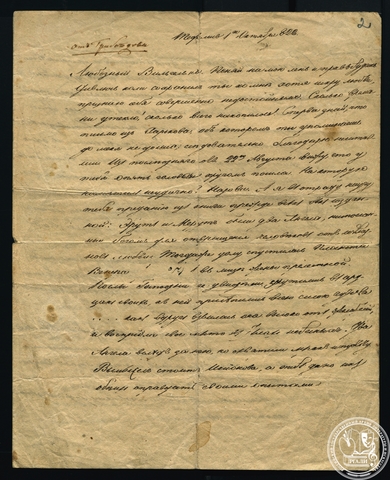

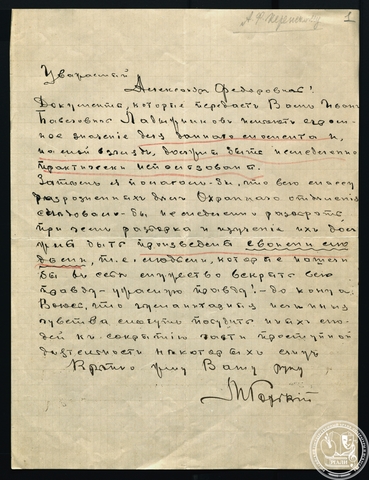

Редколлегия издания разработала стройную и целостную систему публикации классических текстов, главным требованием которой было: никакого произвола в обращении с авторским материалом, никакого вмешательства в текст подлинников. Материалы всех 97 томов, вышедших при жизни Зильберштейна, печатались по автографам, редко — по авторитетным копиям, в случае, когда подлинник отсутствовал или был практически недостижим. Публикации архивных материалов сопровождались строгими научными комментариями, пояснениями, превращаясь в серьезное историко-литературное исследование. «Я — не сочинитель, — говорил Илья Самойлович, — я — человек документа».

В поисках материалов авторы и редакция обращались не только к фондам многочисленных хранилищ бывшего Союза, но и к архивам Европы и Америки, ко многим частным коллекционерам. Начиная с 1960-х годов, Зильберштейн неоднократно бывал в Париже, где встречался с представителями русской эмиграции. Благодаря этим поездкам удалось вернуть на родину множество ценных произведений изобразительного искусства, редких автографов, которые пополнили коллекции более двадцати библиотек, музеев, отделов рукописей.

Нельзя не сказать ещё об одном уникальном детище И.С. Зильберштейна — его замечательной коллекции живописи и графики. Прочитав в одном из журналов статью А. Бенуа, он принимает твердое решение стать коллекционером, собирать рисунки русских художников. Первые два рисунка художника Бориса Григорьева из его сюиты «Расея» были куплены шестнадцатилетним коллекционером за первые заработанные десять рублей.

Никогда не теряя связи с антикварами и коллекционерами, Илья Самойлович не только всю жизнь продолжал собирательство художественных произведений, но готовил и издавал искусствоведческие исследования, посвященные творчеству И.Е. Репина, А.Н. Бенуа, К.А. Коровина, В.А. Серова. Перечень имен художников, работы которых были представлены в его коллекции, огромен. Особенно дорожил он портретной галереей из 76 работ художника Николая Бестужева, созданных на каторге и в ссылке. Творчеству этого мастера он посвятил книгу «Художник-декабрист Николай Бестужев», за которую был удостоен Государственной премии.

В 1980-e годы И.С. Зильберштейн передал в дар государству всю свою богатейшую коллекцию живописи и графики.

Фонд И.С. Зильберштейна, хранящийся в РГАЛИ, очень велик по объёму, богат и разнообразен. Передала его в РГАЛИ вдова Зильберштейна, многолетний директор ЦГАЛИ СССР — Наталья Борисовна Волкова. Пока описана только половина фонда, в частности, — собрание автографов и фотографий российских и зарубежных писателей и художников, являющееся огромной ценностью. Среди них можно перечислить автографы стихотворений К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова, З.Н. Гиппиус, Г.В. Иванова, О.Э. Мандельштама, В.В. Маяковского; письма М.А. Алданова, И.Э. Бабеля, Л.С. Бакста, А.Н. Бенуа, И.А. Бунина, П. Виардо, А.С. Грибоедова, С.П. Дягилева, Жорж Санд, Э. Золя, Н.М. Карамзина, А.И. Куприна, Д.С. Мережковского, П. Мериме, В.А. Серова, К.А. Сомова, И.С. Тургенева, Г. Флобера.

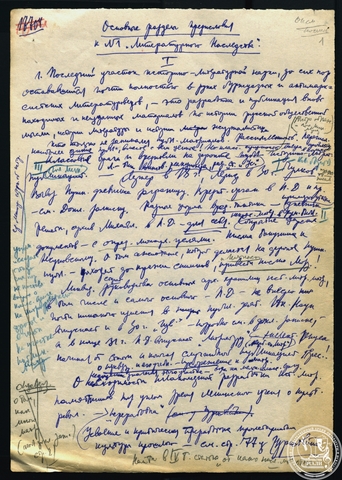

Что касается материалов, относящихся непосредственно к И.С. Зильберштейну, они ещё находятся в обработке. Пока составлены и доступны для пользователей две описи, образующие в сумме 1184 единицы хранения. В 1920-х — 1930-х годах Зильберштейн писал об А.С. Пушкине и А.А. Григорьеве, Л.Н. Толстом и И.С. Тургеневе, Н.С. Лескове и Н.А. Некрасове. Почти все статьи представлены черновыми автографами и машинописью с авторской правкой, это даёт возможность увидеть, как работал над ними Зильберштейн, какие внутренние и внешние препятствия встречались на его пути.

Несомненный интерес представляет очерк 1929 года «Молодой Ленин в жизни и за работой. По воспоминаниям современников и документам эпохи». Этот очерк был составлен методом монтажа отрывков из воспоминаний, писем и редких документов. Зильберштейн проделал огромную работу по разысканию этих ранее неизвестных материалов, книга была одобрена Институтом Ленина, и уже вышел сигнальный экземпляр, но в последний момент сестра Ленина А.И. Ульянова-Елизарова запретила публикацию. Рукопись книги в виде машинописи с авторской правкой и типографскими пометами осталась лежать в архиве И.С. Зильберштейна.

Отдельный подраздел составляют многочисленные выступления И.С. Зильберштейна на заседаниях Учёного совета ИРЛИ — в том числе на заседании, посвящённом защите его кандидатской диссертации «Русские писатели и Репин», в 1943 году.

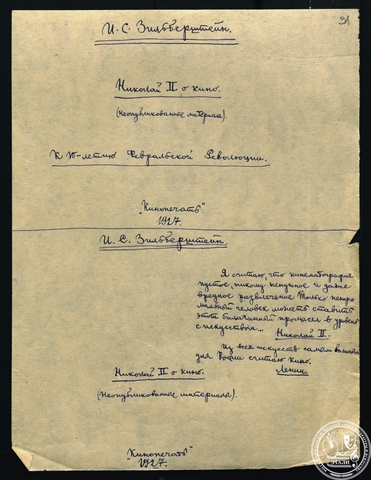

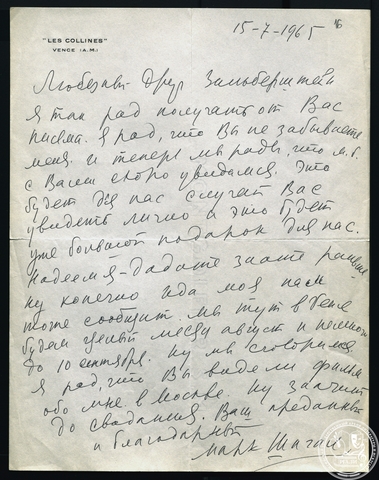

Важно отметить такой малоизвестный род деятельности И.С. Зильберштейна, как его сотрудничество с кинематографом. В фонде присутствует литературный сценарий Ильи Самойловича и М.Ю. Блеймана «Путешествие в Арзрум» по путевому очерку А.С. Пушкина. Сценарий был написан к 100-летию со дня смерти поэта; в 1937 году по сценарию был снят художественный фильм, пользовавшийся большим успехом. Ценную часть фонда составляет переписка И.С. Зильберштейна с середины 1920-х годов по 1988 год. Благодаря тому, что он писал многие письма под копирку, сохранилась его двухсторонняя переписка со многими литературоведами, искусствоведами, художниками, писателями, коллекционерами. Среди адресатов и корреспондентов можно отметить К.М. Азадовского, М.П. Алексеева, В.Е. Ардова, М.И. Аронсона, Н.Ф. Бельчикова, Д.Д. Благого, М.В. Бокариус, С.М. Бонди, С.М. Брейтбурга, Б.Я. Бухштаба, М.Ю. Блеймана, В.Д. Бонч-Бруевича, В.Г. Бродскую (Шагал), П.М. Керженцева, Ю.М. Лотмана, А.В. Луначарского, В.А. Мануйлова, Л.Б. Модзалевского, В.И. Нарбута, Ю.Г. Оксмана, С.А. Рейсера, М.С. Сарьяна, Р.Д. Тименчика, А.И. Ульянову-Елизарову, М.П. Чехову, И.М. Шагал, М.З. Шагала, А.М. Эфроса.

Несомненной ценностью обладают автобиографии академиков АН СССР В.М. Бехтерева, А.Ф. Иоффе, А.П. Карпинского, П.К. Козлова, Д.П. Коновалова, Н.Я. Марра, С.Ф. Ольденбурга, О.Д. Хвольсона, написанные к 200-летнему юбилею Академии специально для журнала «Огонёк».

А в 1933—1934 годах газета «Правда» брала интервью у советских писателей об их творческих планах. В фонде отложились рукописи интервью Ф.В. Гладкова, В.В. Иванова, А.С. Новикова-Прибоя, А.Н. Толстого, К.А. Федина, О.Д. Форш.

Особую ценность представляет раздел «Собранное», где отложились статьи Г.Е. Зиновьева об А.С. Пушкине, очерки Е.Д. Зозули, автографы рассказа М.М. Зощенко «Белый слон» и статьи «О себе, о критиках и о своей работе», статьи и очерки А.В. Луначарского, Ю.К. Олеши, Н.И. Харджиева, В.Б. Шкловского, П.Е. Щёголева. В фонде присутствует довольно много рукописей А.Н. Толстого. Это комедия «Чудеса в решете» = «Кому достанется»; глава «Падение диктатора» из романа «Гиперболоид инженера Гарина»; статьи «Возможности кино», «Вырубова» и др.; рассказы «Василий Сучков», «Мужняя жена», «На ржавом пароходе» и др.; либретто сценария фильма «Василий Сучков». Сюда же можно отнести договоры М.М. Зощенко с издательством «Огонёк» и Акционерным издательским обществом «Огонёк» об издании сборников рассказов «Бледнолицые братья», «Обезьяний язык», «Тяжёлые времена» и др. 1925–1927 годов; заявки П.Е. Щёголева в редакцию Ленинградского отделения объединения книжно-журнальных издательств (Ленотгиз) на издание исследования «Дело Бейлиса» и воспоминаний П.Н. Врангеля «Записки».

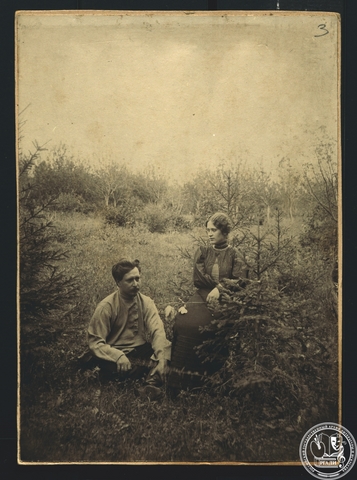

Среди изобразительных материалов особую ценность представляют фотографии А.А. Блока, И.И. Бродского, Б.Д. Григорьева, В.А. Серова; его матери, первой российской женщины-композитора В.С. Серовой; И.В. Сталина, писательницы О.Д. Форш; дочери М.З. Шагала Иды Марковны индивидуальные и в группах с детьми, участников V Менделеевского съезда в Казани в 1928 году, фотографии фарфоровых и фаянсовых изделий из коллекции И.И. Рыбакова с его пояснительными записями. Необходимо отметить также фотокопии материалов из архива З.А. Волконской: семейные портреты работы В.А. Боровиковского, Ф.А. Бруни, О.А. Кипренского; стихотворения Е.А. Баратынского, В.Ф. Одоевского, П.В. Киреевского; письма Александра I, Е.А. Баратынского, П.А. Вяземского к З.А. Волконской и др. с пояснительными записями И.С. Зильберштейна, С.Л. Белица и неустановленного лица.

О.В. Турбина,

главный специалист РГАЛИ