Николая Владимировича Султанова современники называли русским Виоле-ле-Дюком. Оба они были последователями «историзма», движения, охватившего все области художественного творчества Европы, и архитектуру в первую очередь, во второй половине XIX в. Появление историзма было вызвано интересом к национальному прошлому, историческим корням, национальным самоопределением народов. Это движение поддерживалось государствами, опасающихся прогресса и перемен в общественной жизни. Французский архитектор Э. Виоле-ле-Дюк был адептом стиля, известного в искусствоведении как «неоготика», а Н.В. Султанов, в силу принадлежности к другому географическому региону, проповедовал в своем творчестве «русский» стиль, в основании которого просматриваются византийские корни. Вот что он писал в 1879 году в курсе лекций по истории архитектуры: «Для русских архитекторов византийский стиль имеет громадное значение, во-первых, потому, что он может служить превосходным подспорьем при проектировании православно-русских церквей, для тех художников, которые почему-либо не желают обращаться к нашему московскому зодчеству XVII века, а во-вторых, потому, что он послужил основой нашей первоначальной архитектуры, а стало быть, его изучение может служить для выяснения многих тёмных и ещё не разгаданных сторон нашего национального зодчества».

Труды Н.В. Султанова на ниве архитектуры впечатляют. Им было построено и отреставрировано более пятидесяти архитектурных сооружений, издано более ста трудов по архитектуре, в том числе фундаментальные монографии «Образцы древне-русского зодчества в миниатюрных изображениях» (1881), «Изразцы в древнерусском искусстве» (1885), «Памятники зодчества у народов древнего и нового мира» (1895), «История архитектуры. Западная Европа, Восток и Россия» (1896).

Будущий архитектор родился в имении Прудки (Прудково) Калужской губернии в дворянской семье. Отец, Владимир Аркадьевич, оставил семью в 1858 году, и мать, Елена Николаевна, одна воспитывала сына и двух дочерей. Семья часто переезжала, жила в Москве и Нижнем Новгороде. На выбор профессии повлиял, вероятно, муж его тётки — архитектор Николай Павлович Милюков.

В 1868 году окончив пятую гимназию в Санкт-Петербурге, поступил в Петербургское строительное училище; в 1873 году выпущен из него с аттестатом I-го разряда. По окончании поступил на службу в Техническо-строительный комитет Министерства внутренних дел. И почти сразу стал преподавать в своей Alma mater, где в 1895 году занял пост директора, и в Технологическом институте. Не достигнув и тридцати лет, опубликовал «Курс истории архитектуры».

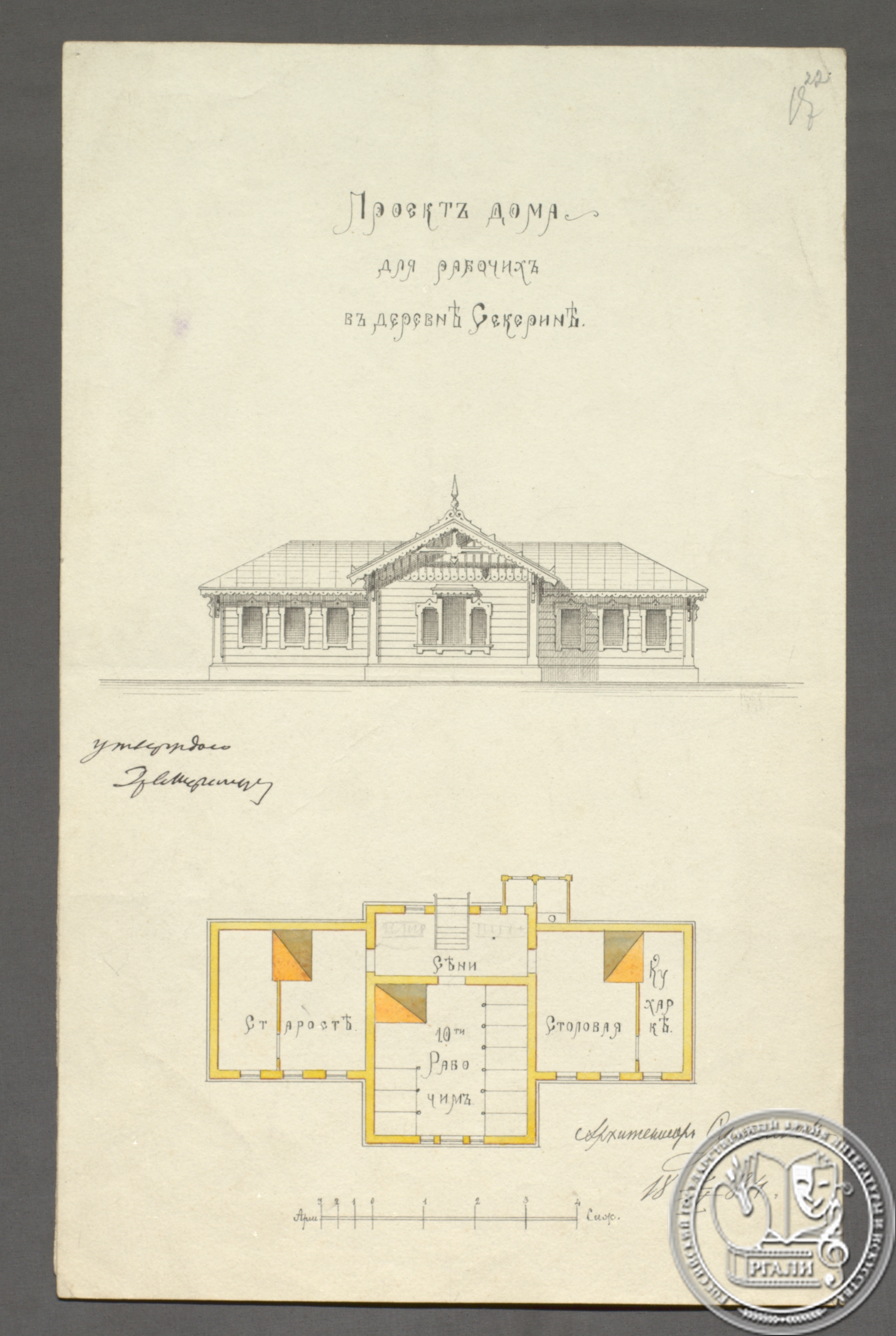

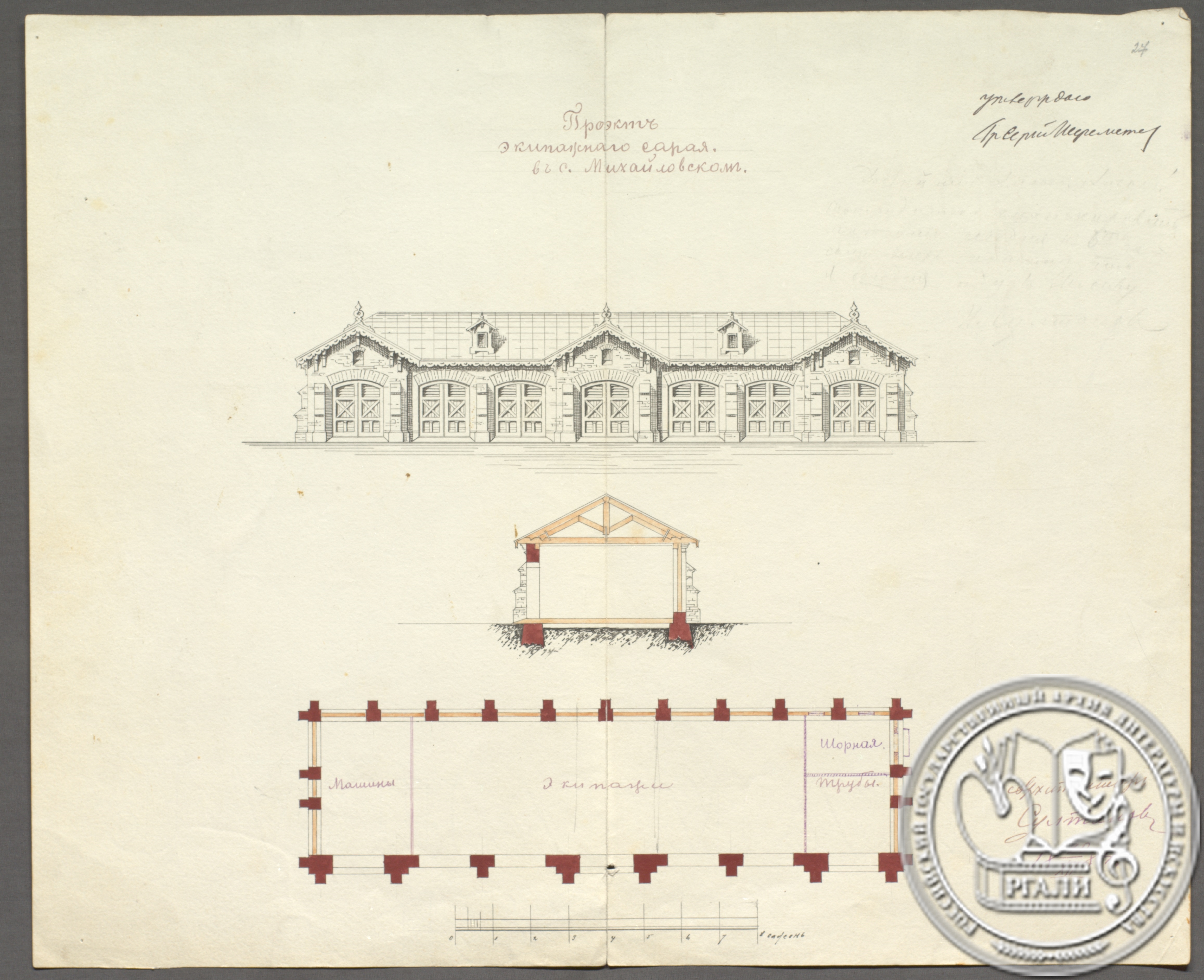

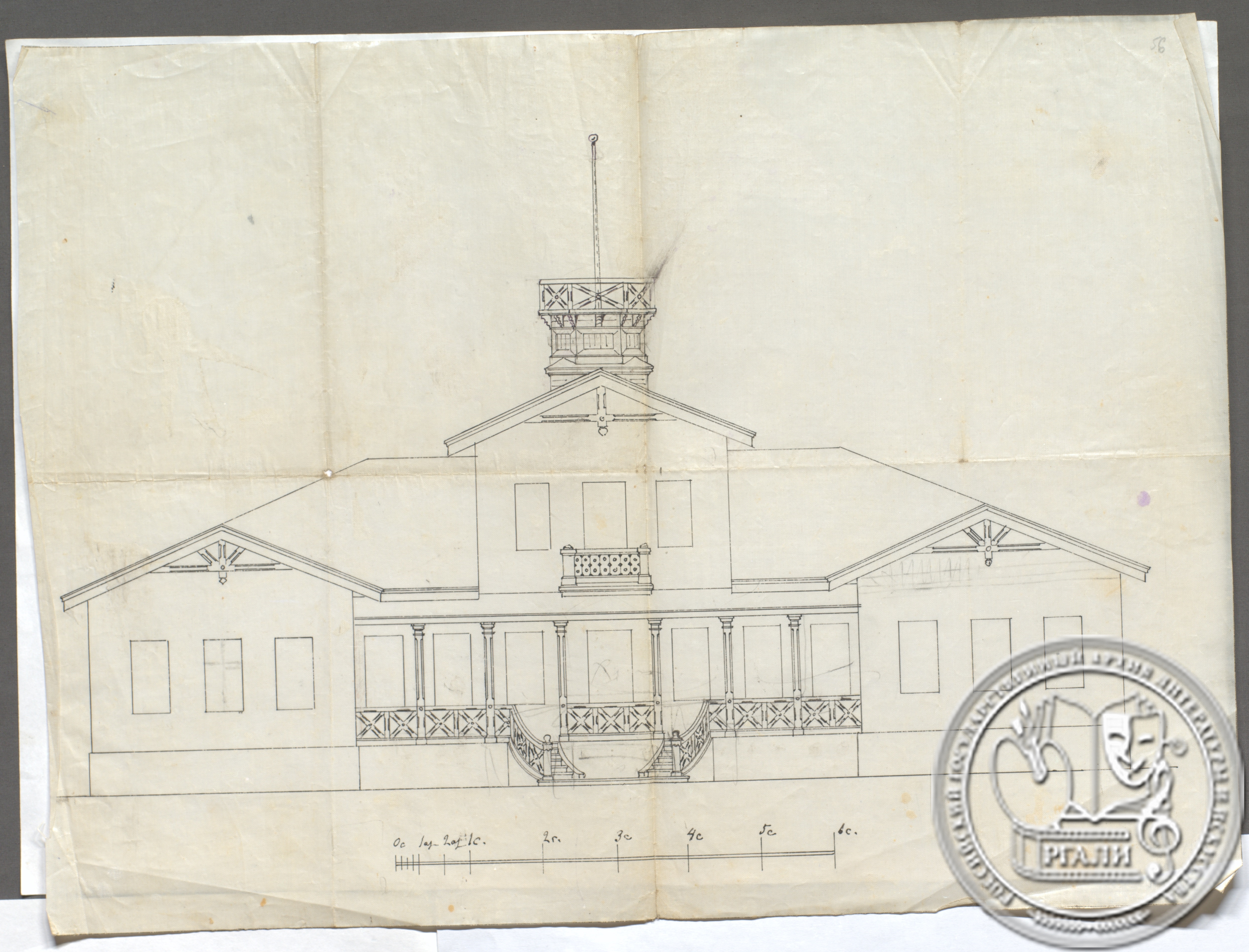

Как практический архитектор, Н.В. Султанов начал свою деятельность с оформления интерьеров в доходном доме А.Д. Мурузи (1874 – 1876) и с проектирования построек в имении С.Д. Шереметева Михайловское в конце 1870-х – начале 1880-х годов. Домашним архитектором Шереметевых Н.В. Султанов проработал до 1890 года. Ему пришлось уйти в связи с важным государственным заказом – постройкой памятника Александру II в Кремле.

Н.В. Султанов осуществил много проектов по заказам представителей высшей знати: Юсуповых; Д.С. Сипягина, И.И. Воронцова-Дашкова и др. Например, в Москве в 1891 – 1895 годах отреставрировал исторические палаты Волковых-Юсуповых в Большом Харитоньевском переулке, пристроив к ним хозяйственные корпуса, конюшни и установив ограду по образцу ярославской церкви Николы Мокрого.

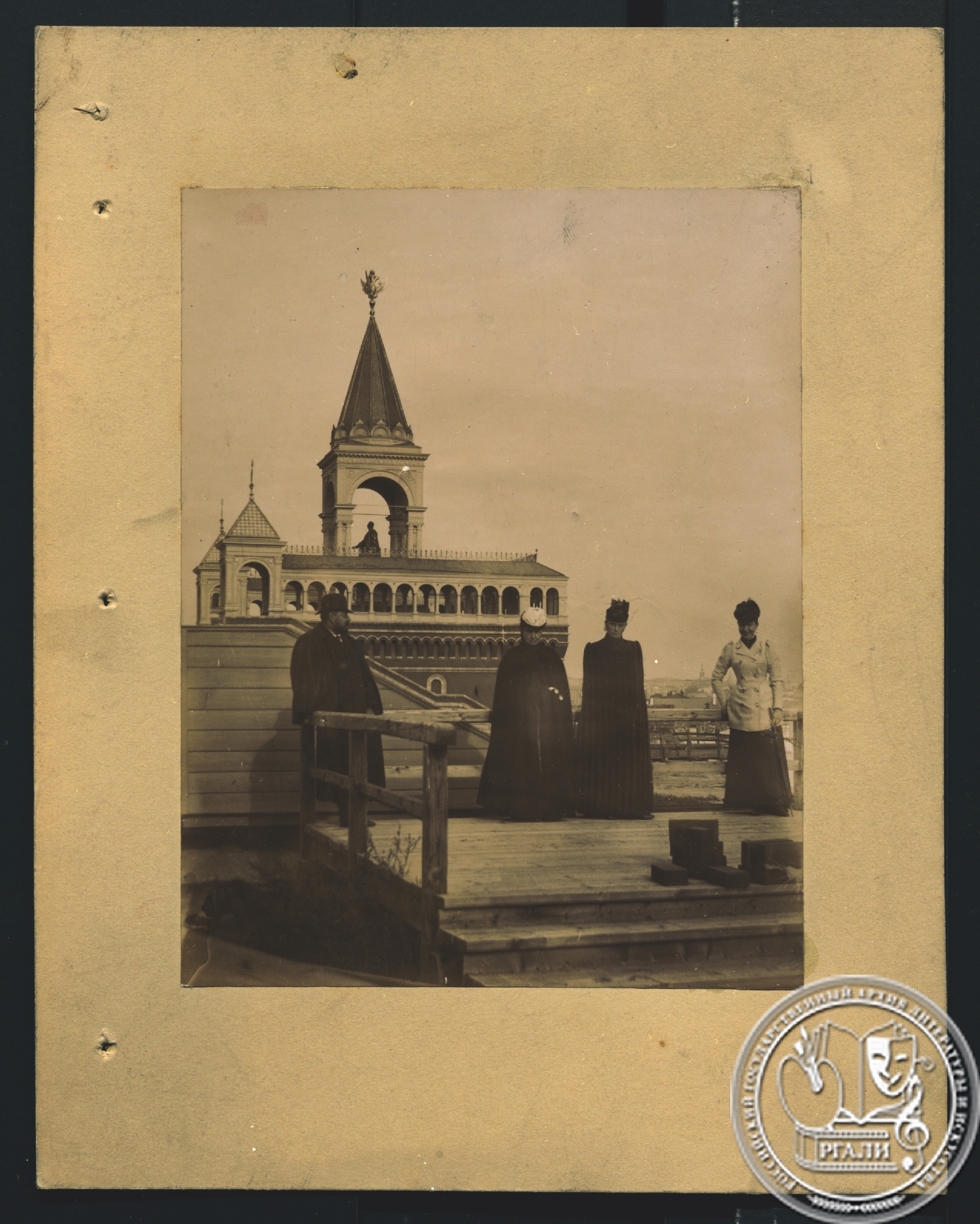

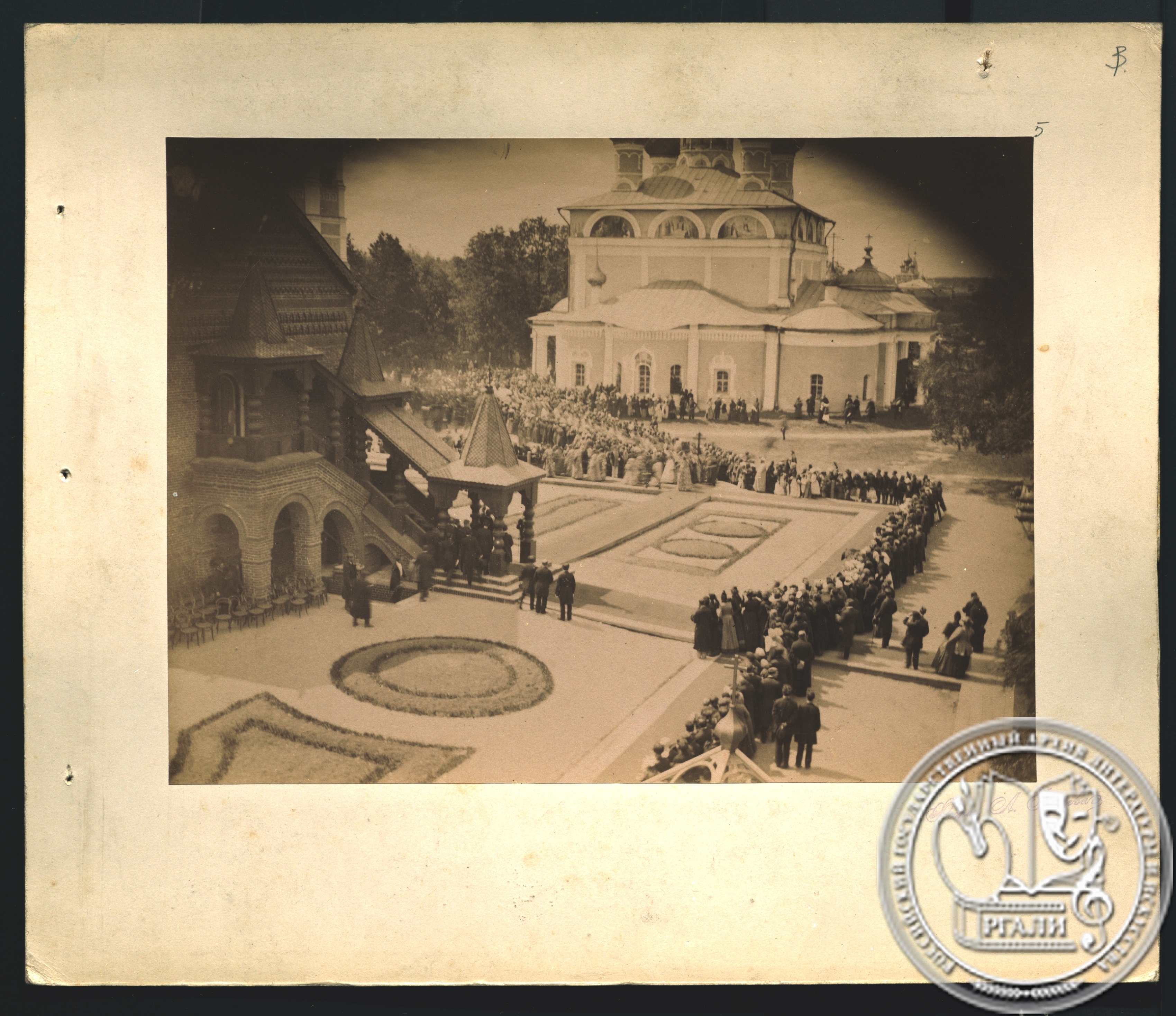

Его трудами были отреставрированы и построены православные церкви в России и за рубежом. Самые известные из них: надпещерный храм Черниговского скита при Троице-Сергиевой лавре, собор Петра и Павла в Петергофе, церковь Рождества Богородицы в Путинках в Москве на Малой Дмитровке, церковь Живоначальной Троицы в Останкино.

Из отреставрированных гражданских построек самыми известными его работами были: дворец царевича Дмитрия в Угличе и Дмитриевская башня Нижегородского кремля.

Наряду с перестройкой больших зданий и ансамблей, Н.В. Султанов работал и над небольшими сооружениями, но они не менее интересны по своим художественным качествам. В Донском монастыре им была построена изящная часовня. «4 июня 1888 года был приглашён А.А. Козловой устроить часовню над могилами её родных в Донском монастыре в Москве – часовня из чугуна вся покрыта орнаментом, в стиле ярославских «царских мест» и напрестольных «сеней». Проект был утверждён настоятелем монастыря. Часовня – лучшее произведение зодчего в этом жанре – стояла на затененном участке некрополя Донского монастыря над семью надгробиями семейства Козловых и Хрущевых.

Н.В. Султанов неоднократно избирался представителем, делегатом и докладчиком на археологические и архитектурные съезды. Он был членом российских и европейских научно-исторических обществ. С 1893 года – действительный член Императорской академии художеств, активный участник российских и европейских научных обществ.

Общественная и научная деятельность Н.В. Султанова, совпадавшая со взглядами дома Романовых, сделала его имя хорошо известным при дворе. В 1892 году Александр III лично пригласил его, к участию в конкурсе проектов будущего Петропавловского собора в Петергофе. В марте 1893 года император выбрал его проект из четырёх, принимавших участие в конкурсе. Постройкой собора, начатой в 1895 году, руководил его ученик Василий Антонович Косяков, вскоре ставший главным архитектором другого впечатляющего сооружения – Никольского Морского собора в Кронштадте. Вероятно, именно Н.В. Султанов побудил В.А. Косякова взять за основу Морского собора Софийский собор в Константинополе.

Н.В. Султанов умер от апоплексического удара 15 сентября 1908 года в Висбадене. Его могила находится на Русском православном кладбище в Висбадене, она внесена в «Перечень находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение»

Его вдова – писательница Екатерина Павловна Султанова-Леткова очень ответственно подошла к наследию своего мужа. Она передала вещи из его собрания «памятников русской старины» в музеи Петербурга – в Эрмитаж и в Русский музей, а также в библиотеку Института гражданских инженеров, а документы из его архива – в Музей архитектуры Академии наук СССР в 1935 г., откуда они в 1964 году поступили в ЦГАЛИ. Акварели и большинство чертежей музей оставил на хранение у себя.

В фонде № 2428 находятся творческие материалы Н.В. Султанова, его рукописи, переписка, материалы к биографии, собранные и изобразительные материалы, материалы сына – Г.Н. Султанова.

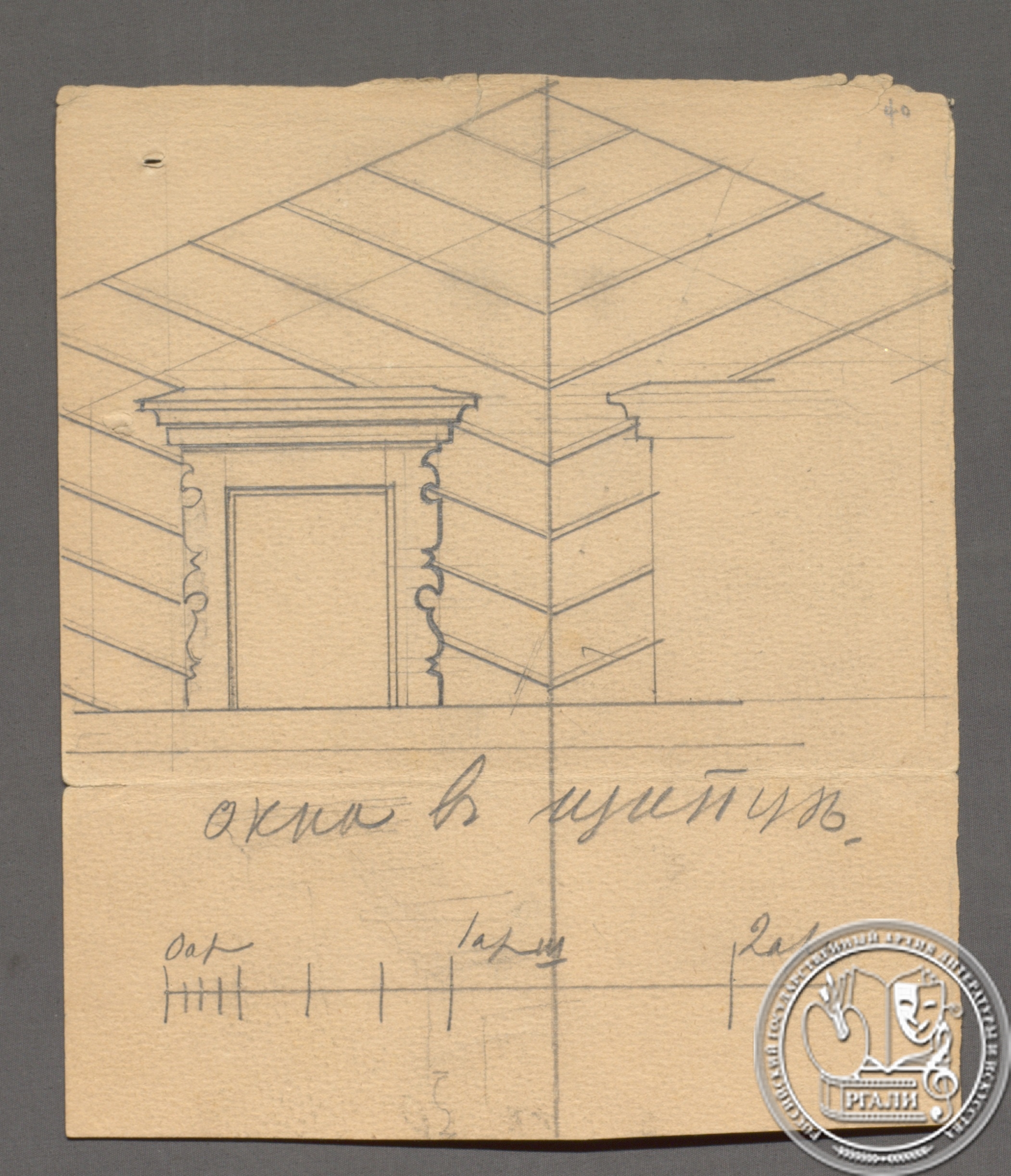

Творческие материалы представлены планами, чертежами, проектами реставрации и строительства церквей, часовен, Дмитриевской башни Нижегородского кремля, дворцов и хозяйственных построек в Кусково, Михайловском, Останкино, рисунки, образцы орнамента, резьбы по дереву.

Среди рукописей Н.В. Султанова его исследования о Воробьевском дворце, о древних Царских вратах Женского педагогического института в Петербурге, «Образцы древне-русского зодчества в миниатюрных изображениях», «Изразцы в древнерусской архитектуре», «Последовательные видоизменения искусства древнего Востока», много текстов докладов и выступлений о древнерусском искусстве на археологических съездах, заседаниях Археологического общества, Общества любителей древней письменности, французского общества любителей древностей, тексты лекций прочитанных в Археологическом институте, Институте гражданских инженеров. Кроме того, в раздел рукописей включены исследования, рецензии на книги по архитектуре и др. Большой интерес представляют тетради с путевыми заметками о поездках Н.В. Султанова в Грузию, Армению, Ярославль, записями о работе по строительству и реставрации церквей.

Среди адресатов Н.В. Султанова востоковеды, коллекционеры, общественные деятели, представители государства и церкви: Р.Р. Бекер, М.П. Боткин, В.М. Годицин, С.Ф. Ольденбург, В.Р. Розен, Среди корреспондентов: Н.А. Артлебен, А.А. Бобринский, Н.А. Воронцов, И.Д. Делянов, А.М. Достоевский, Н.П. Кондаков, С.Ф. Ольденбург, А.В. Прахов, Д.С. Сипягин, А.И. Сомов, Е.А. и П.С. Уваровы, И.В. Цветаев, С.Д. Шереметев, Ф.Ф. Юсупов и др.

Материалы к биографии Н.В. Султанова содержат письма из Археологического общества, Академии художеств, Археологического института, редакций журналов и других учреждений о его избрании членом различных обществ и комиссий, делегатом съездов, об участии в обсуждении проектов, планов реставрации, дипломы Русского археологического общества, Академии в Реймсе, удостоверение депутата VI археологического съезда и другие документы, отражающие вехи его жизни и трудов.

И.Л. Решетникова,

главный специалист РГАЛИ