Творчество — высокий подвиг,

а подвиг требует жертв

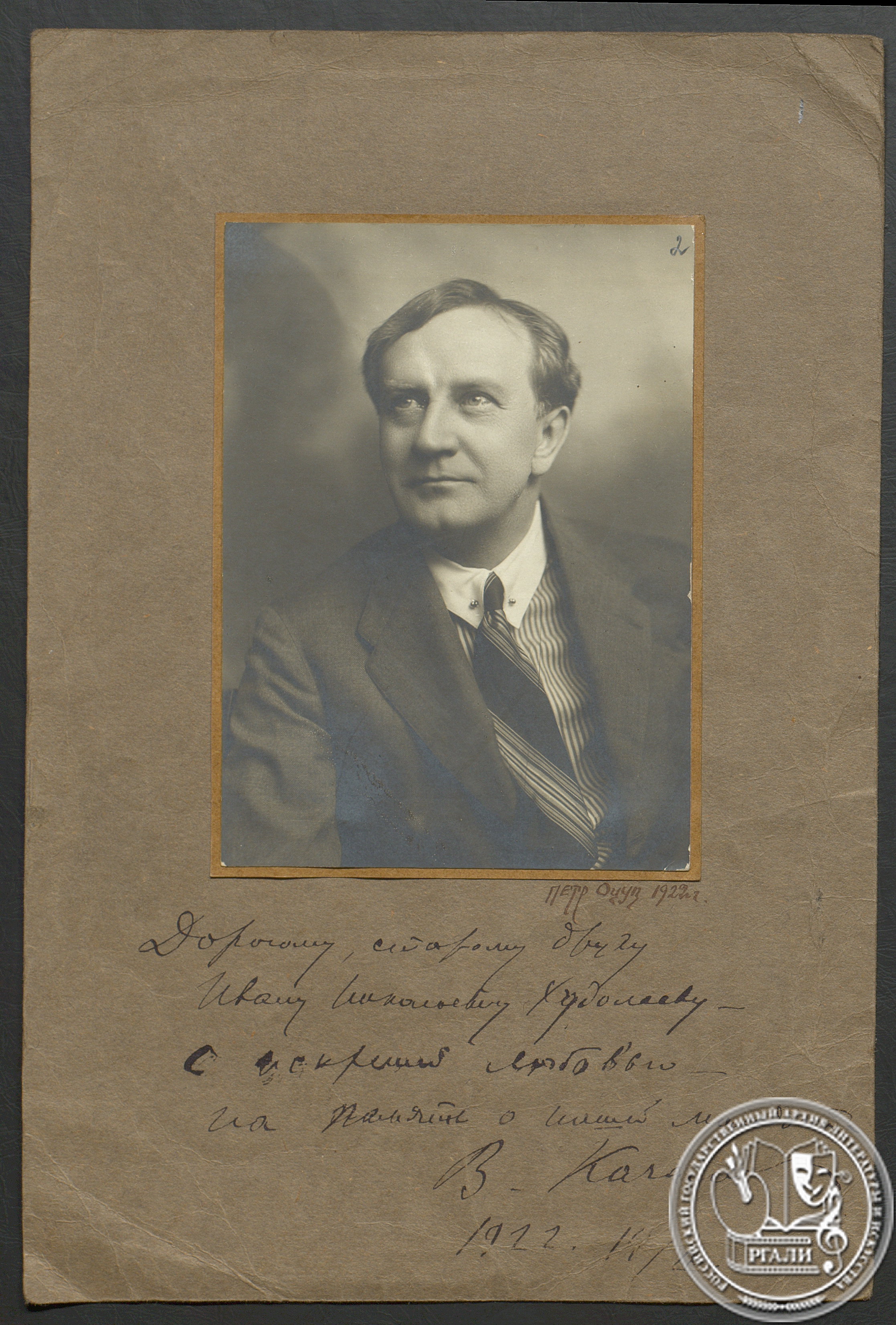

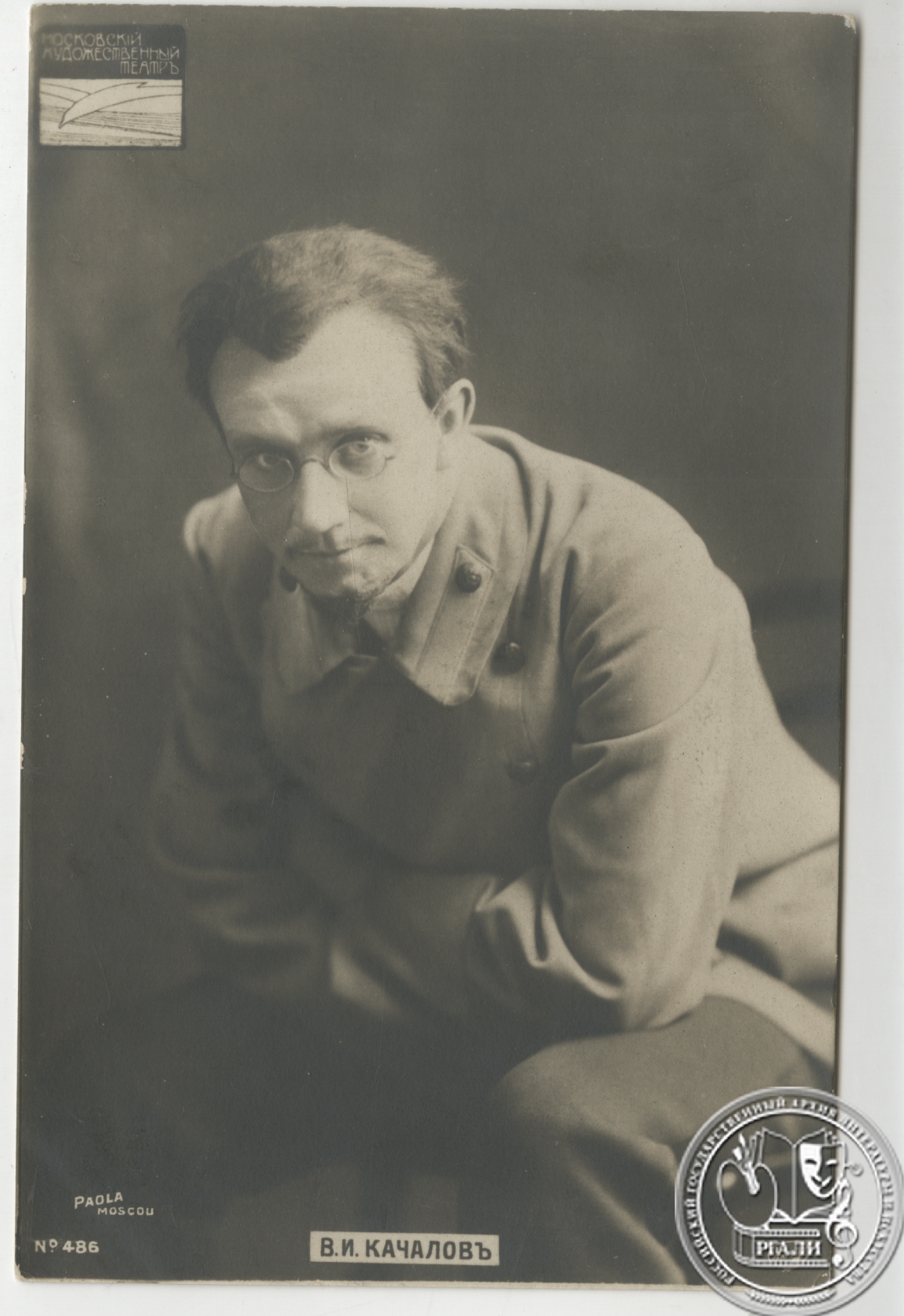

В.И. Качалов.

Его портреты рисовали Малевич и Серов, Бунин и Есенин посвящали ему свои строки, а сам Станиславский говорил, что Качалов «сверх меры» обладает сценическим обаянием, которое является высшим даром природы для артиста.

…«Как все это было славно! Как сон, как сказка! Великолепный царь Берендей – Качалов, молодой парень, обладающий редкостным голосом по красоте и гибкости», ‒ писал Горький Чехову после представления «Снегурочки» в Художественном театре. Это был дебют молодого актера. В Москве спрашивали «Вы слышали Качалова?», никто не говорил «Вы видели?». «Снегурочку» ходили смотреть, царя Берендея в ней слушали, и неизвестно, где было больше пленительной весенней сказки в изумительной постановке Станиславского или в чудесном голосе Качалова. Этот светлый и чистый голос рассказывал такую сказку о прекрасной стране берендеев, что та превращалась в быль, утверждавшую правду поэзии и действительность красоты.

Начинал Качалов в провинциальных театрах и вспоминал об этом периоде следующее: «В 1897 году я стал заправским актером и в клетчатых штанах, цилиндре на голове и в огненно-рыжем пальто я явился в Казань». Героем театральной Москвы он стал, получив предложение от Немировича-Данченко в 1900 году.

Неподражаемый тембр голоса, своеобразная интонация и изящная пластика мгновенно покоряли публику. Репертуар Качалова был невероятно разнообразен – он играл царей и нищих, играл пьесы Чехова и Горького, Ибсена и Гауптмана. Когда пошел разговор о постановке «На дне», Чехов написал Горькому: «Барона сыграет Качалов». Горький был почти уверен в противном. Как поверить, что поэтический царь Берендей превратится в грязного босяка?! Чехов видел глубже.

Интеллектуальный темперамент Качалова проявился в роли Чацкого. Впервые эта роль была им сыграна в 1906 году. В исполнении Качалова многословие, горячность и отчаяние Чацкого органично естественны и искренни.

Значимым событием в жизни МХАТа был шекспировский спектакль «Юлий Цезарь». По мнению критиков в роли Цезаря Качалову удалось достигнуть великолепного сочетания «мрамора и бронзы». Немирович Данченко писал об этой постановке Чехову: «От Цезаря все чурались, а я говорил, что это самая эффективная роль, и чуть не силой заставил Качалова прославиться».

В период зарубежных гастролей МХАТа в 1922-1924 годах Качалов впервые сыграл роль царя Федора Иоанновича, по одноименной пьесе Алексея Толстого. Актер очень скучал по Москве и писал домой, что лишь работа утешала его и «мечта о роли царя Федора».

Одной из самых ярких ролей Качалова стала роль сибиряка крестьянина, партизана гражданской войны Вершинина в пьесе Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69». Многие изумлялись решимости артиста играть «мужика», но им вновь была одержана победа.

11 октября 1935 года состоялась премьера пьесы Горького «Враги», в которой Качалов сыграл роль Захара Бардина. Бардин стал последней большой ролью Качалова в МХАТе.

Герои Качалова жили на сцене естественной жизнью и заставляли зрителей быть не просто наблюдателями, а переживать вместе с героем. Слава Художественного театра была славой Качалова, которая не покидала его до конца дней.

Качалов сыграл на сцене МХАТа более 50 ролей, создал свою школу сценического мастерства, где делился своими «актерскими секретами». Источником необыкновенной пленительности Качалова на сцене и за кулисами были его поистине огромное личное обаяние и талант, которым наградила его природа. Если прочесть многочисленные отзывы об игре Василия Ивановича они могут расходиться во всем, кроме одного – ему был дан особый талант обаяния. «…Оно не миновало ни одной роли, сыгранной им. Обаяние актера – это оправдание сценического бытия того образа, который он воплощает. Так всегда было с Качаловым. У многих актеров есть темперамент чувств, у Качалова есть темперамент мысли. Ему, как никому другому, доступны все высоты подъема этого редчайшего из темпераментов - от тихого лирического волнения мысли-мечты у Тузенбаха в «Трех сестрах» до трагической бури мысли-страсти у Бранда или Ивана Карамзина. Даже в тех ролях, в которых все другие исполнители искали что угодно, только не жизнь мысли, Качалов искал и находил именно эту жизнь в ее неисчислимых внутренних движениях» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 2. Ед.хр. 36).

Образ человека, прекрасного в своей любви к освобождающей мечте, сильного в своем стремлении к правде, свободного в расцвете своей мысли и воли – вот тот образ, который Качалов создал во всех своих ролях.

* * *

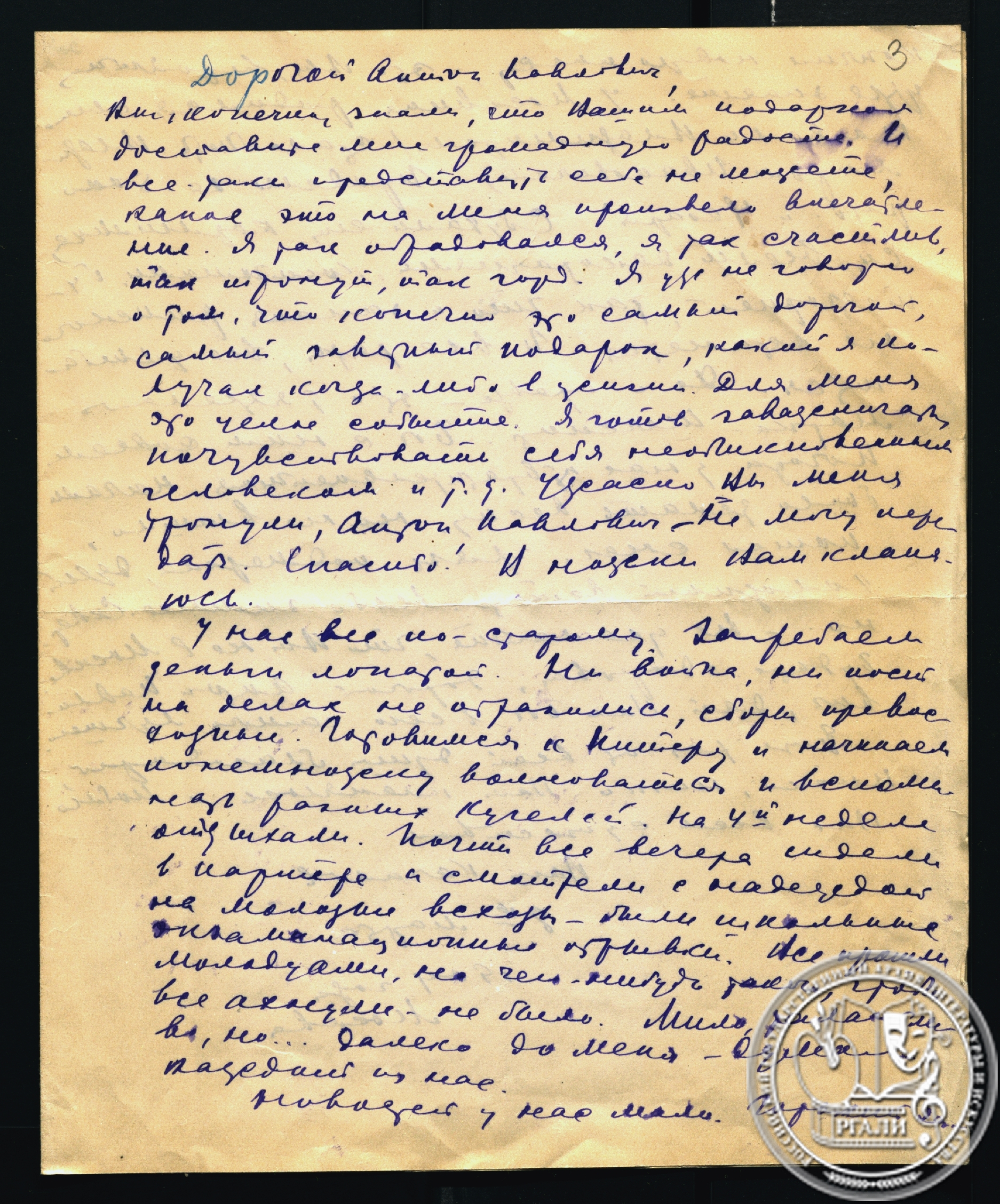

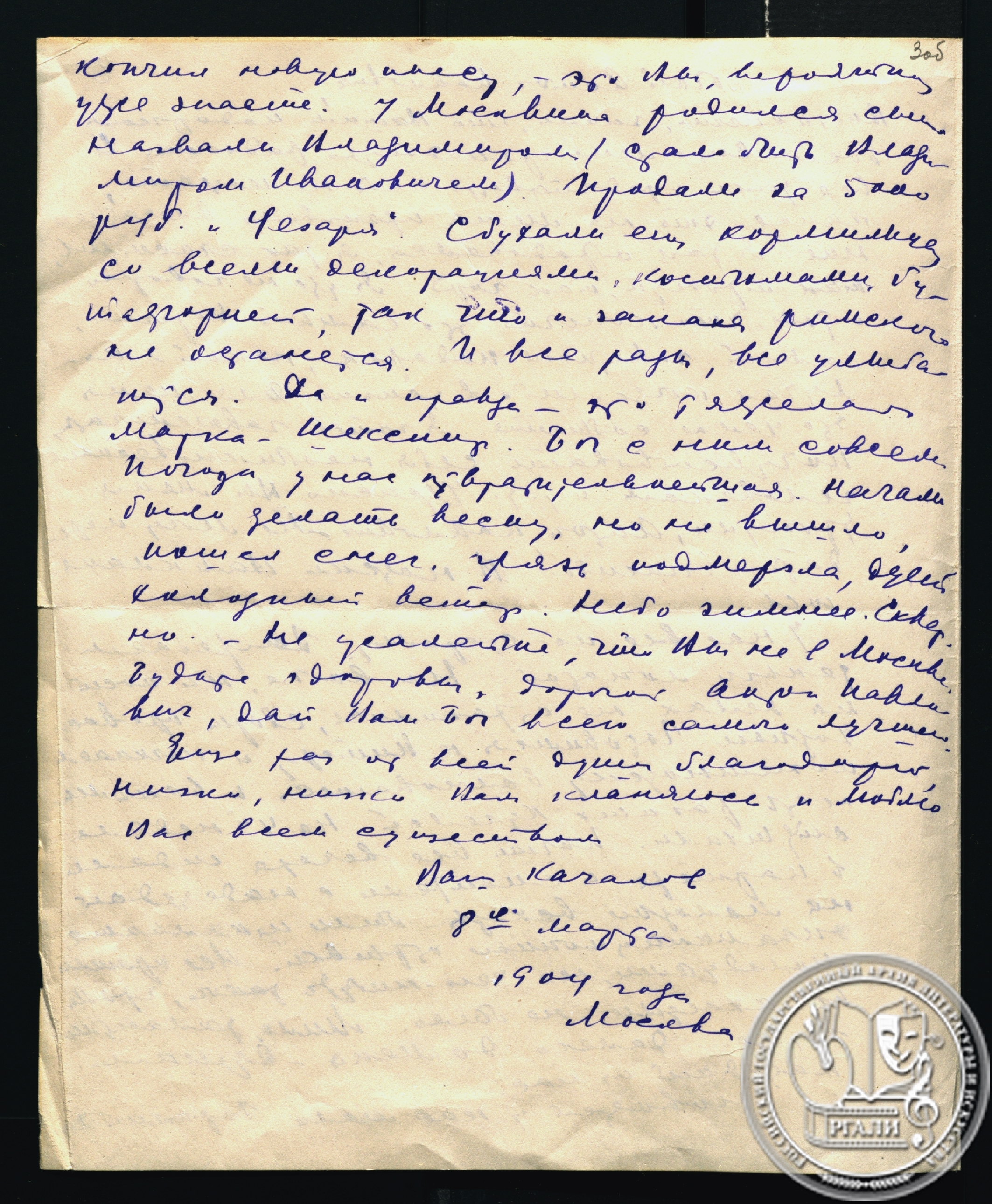

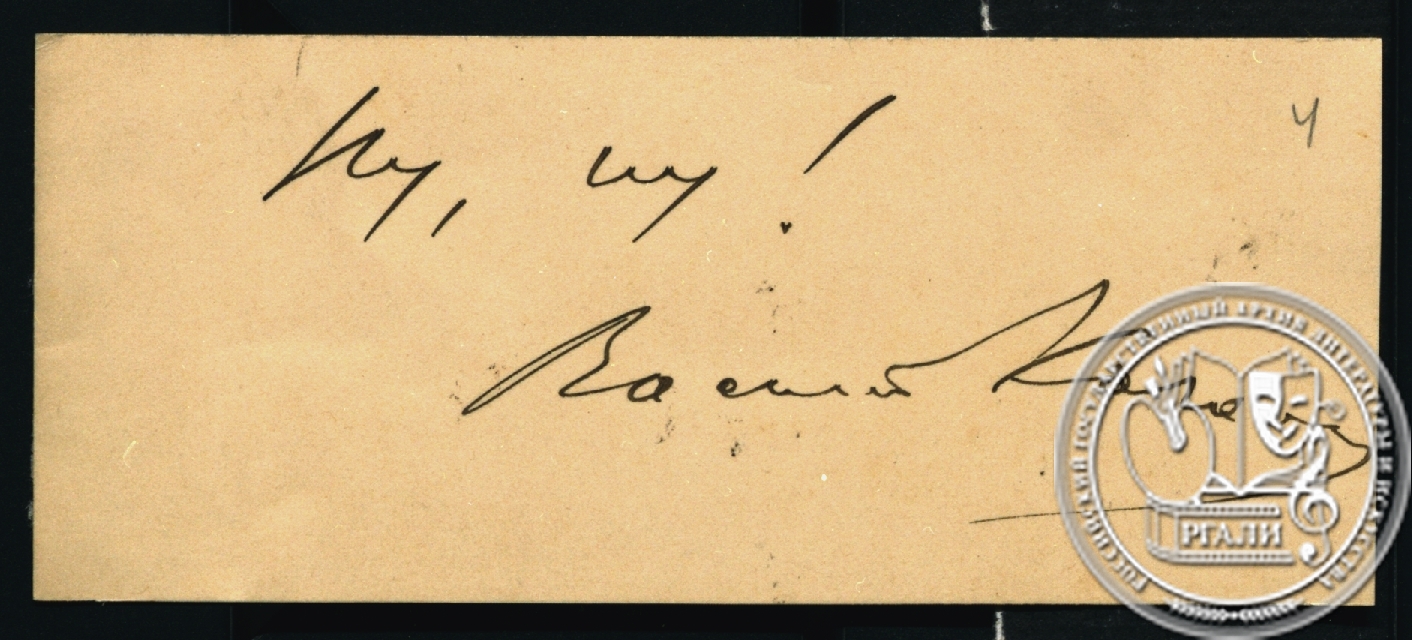

Фонд Василия Ивановича Качалова насчитывает всего 11 единиц хранения - это письма поэту Дмитрию Ивановичу Шепеленко и писательнице Екатерине Федоровне Цертелевой, фотографии и статьи о его творчестве, но более 200 единиц хранения личных фондов и государственных учреждений РГАЛИ содержат сведения об этом удивительном человеке. Так, личные дела Василия Ивановича хранятся в фондах Московской конторы Императорских театров и Государственной академии художественных наук (ГАХН); очерк о жизни и творчестве артиста, статьи о нем – в фонде историка литературы и искусствоведа С.Н. Дурылина; фото материалы – в фондах поэта и художника А.Е. Крученых и режиссера, драматурга и коллекционера Н.А. Попова; дружеские шаржи – в материалах художника Ю.Я. Гомбарга; коллекция театрального деятеля В.В. Федорова содержит автографы В.И. Качалова. Знакомство с этими документами позволяет исследователям более полно узнать о жизни и творчестве замечательного актера, символа русского театра, актерское мастерство которого на долгие годы стало эталоном.

Ельцова Н.Ю.

Начальник отдела РГАЛИ