Дмитрий Борисович Кабалевский, композитор, пианист, педагог, общественный деятель родился в семье служащего и до 14 лет жил в Санкт-Петербурге, где и обучался в гимназии. В 1918 году семья переехала в Москву. Здесь будущий композитор сначала закончил музыкальную школу, а затем Музыкальный техникум имени А. Н. Скрябина (ныне Академическое музыкальное училище при Московской консерватории имени П.И. Чайковского). Уже в эти годы он попробовал себя в качестве композитора и был столь настойчив в своем увлечении, что руководству пришлось открыть отделение композиции, где он некоторое время Дмитрий был единственным учеником.

Трудовая деятельность Кабалевского началась с должности тапера тапером в кинотеатрах Москвы, потом «дорос» до аккомпаниатора в Музыкальном техникуме имени А. Н. Скрябина (с 1922), а, получив диплом пианиста (1925), стал преподавать фортепиано в школе.

В Московской консерватории Кабалевский учился сразу по двум специальностям – композиции у Н.Я. Мясковского (закончил в 1929) и фортепиано у А.Б. Гольденвейзера (1930). Здесь он попробовал себя и в качестве музыковеда, написав и опубликовав несколько критических статей. Консерватория также предоставила ему возможность публичного исполнения своих произведений в качестве пианиста и дирижера.

1920-е годы – это время поиска в самых разных областях науки, образования, культуры, − не могло не затронуть и студенческий коллектив Консерватории. В середине 20-х Дмитрий стал членом молодой группы «Проколл» («Производственный коллектив»), которая ставила задачу создания музыки «доступной и понятной широким массам». Этот опыт имел интересный результат, поскольку затем композитор, на протяжении всего творческого пути, сумел избежать какого-либо рода модернистских влияний, его сочинения глубоко традиционны и близки народно-песенным истокам.

Глубокая связь с Консерваторией Кабалевским поддерживалась всю жизнь. В своих многочисленных учениках он старался воспитывать ту же приверженность отечественному и классическому наследию. А в консерватории он преподавал более полувека до 1980 года (с 1939 профессор) − неслучайно имя Дмитрия Борисовича Кабалевского позже было занесено на «Золотую доску отличия» Московской консерватории.

Кабалевский является автором пяти опер, балета, оперетты, тринадцати симфонических произведений, из которых четыре – симфонии, семи инструментальных концертов, шести ораторий и кантат, большого количества камерных произведений, многочисленных фортепианных опусов (в том числе для детей и юношества), более ста вокальных сочинений, музыки к театральным и радиопостановкам, к десяти кинофильмам. При этом народно-песенные интонации проникают буквально во все жанры его творчества, становятся неотъемлемой чертой его стиля, его собственным музыкальным языком, на котором он разговаривает со слушателем свободно и доверительно.

Одной из вершин творчества композитора 1930-х годов является опера «Кола Брюньон» по повести Р. Роллана. Ее появлению предшествовала переписка молодого музыканта с маститым французским литератором 1935–1937 годов, а летом 1935 года в Москве, во время визита Р. Роллана в СССР, состоялась их встреча. В 1937 году Кабалевский отсылал Роллану клавир готового сочинения, и литератор, который к тому же был известным музыковедом, в письмах делился своими впечатлениями от оперы. Ее премьера состоялась 22 февраля 1938 года в Ленинградском театре оперы и балета им. С.М. Кирова, и вплоть до войны опера оставалась на сцене, пользуясь большим успехом. А после войны Кабалевский посетил Францию, побывал в Бургундии, откуда происходили и Р. Роллан, и герой его повести Кола Брюньон, встретился с вдовой Р. Роллана Марией Кудашевой. Увиденное там заставило композитора переработать свое произведение. Так, на свет появилась вторая редакция оперы. Именно за нее Кабалевский в 1972 году получил Ленинскую премию.

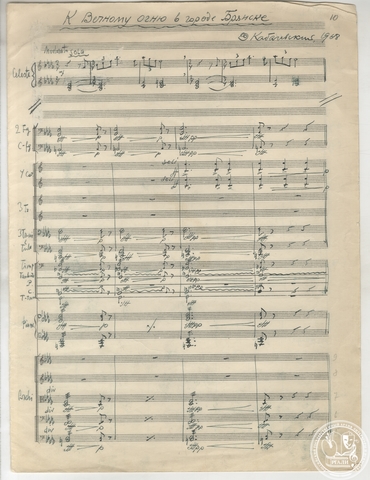

Во время войны Кабалевский с поэтом Е.А. Долматовским (тогда военным корреспондентом) побывал на Юго-Западном фронте в районе Харькова. Результатом этой поездки стали кантата «Народные мстители» (1942) на слова Долматовского и опера «В огне» (1943). А после войны была написана опера «Семья Тараса» (1947) по повести Б. Горбатова «Непокоренные». Ей, как и в 1930-е годы с Р. Ролланом, предшествовали консультации и личные встречи с литератором. Премьера оперы состоялась в ноябре 1950 года в Ленинградском театре оперы и балета им. С.М. Кирова. «Семья Тараса» принесла композитору звание лауреата Сталинской премии (1951). Увековечиванию памяти павших посвящены и более поздние сочинения Кабалевского: монументальный «Реквием» на слова Р. Рождественского (1962; за него композитор получил Государственную премию РСФСР им. М.И. Глинки), небольшая оркестровая пьеса «Памяти героев Горловки» (1965), приуроченная к открытию в городе мемориала, и симфоническая поэма «К Вечному огню в Брянске» (1968).

Тесные контакты Кабалевского с учениками на протяжении всей его жизни привели к тому, что он стал одним из самых плодовитых авторов музыки для детей – фортепианной, вокально-хоровой. В профессиональных кругах широко известны три его инструментальных концерта (скрипичный, 1948, виолончельный, 1949, и Третий фортепианный, 1951), посвященные молодежи.

Им было написано множество статей и прочитано лекций, проведено бесед в концертных залах, на телевидении и, конечно, встреч − с юными исполнителями и слушателями. Он стал автором труда «Про трех китов и про многое другое», в которой рассказал в доступной для детей форме о марше, танце и песне – «трех китах» музыки, разработал уникальную школьную программу, которая охватывала детей всех возрастов. Кабалевский был частым гостем в пионерском лагере «Артек», а в 1960-е годы в Куйбышеве появился конкурс юных пианистов, которому Кабалевский дал свое имя. В первые годы проведения Конкурса композитор считал необходимым свое присутствие на нем, специально для участников писал музыку и исполнял ее, выступая в качестве дирижера в гала-концертах лауреатов.

В 1973 году в Москве открылась Лаборатория музыкального образования (на базе НИИ школ Министерства просвещения РСФСР), которой Кабалевский руководил до 1983 года, а затем стал ее консультантом. В 1982 году он основал и возглавил журнал «Музыка в школе».

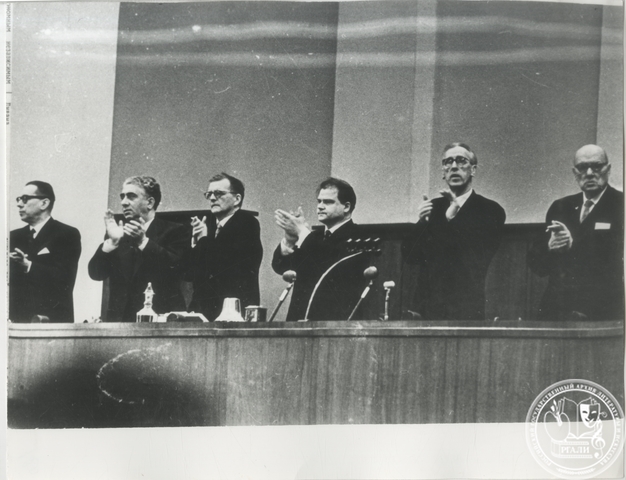

Действительно, вклад Дмитрия Борисовича Кабалевского в дело эстетического воспитания детей и молодежи невозможно переоценить. За долгие годы своей неутомимой деятельности он был ответственным редактором журнала «Советская Музыка» (1940–1947); заведующим детской редакцией Музыкального государственного издательства; начальником Управления художественного вещания Радиокомитета при Совнаркоме СССР (1943–1945); членом Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при Совете министров СССР (1943–1950); заведующим сектором музыки в Институте истории искусств Академии наук СССР (ныне Государственный институт искусствознания, 1949–1952). А еще − членом Правления Союза композиторов Москвы, членом президиума Союза Советских композиторов СССР в 1932–1948 годах, с 1952 года – секретарем; секретарь Союза композиторов СССР). И это не говоря о представительских функциях в Советском комитете защиты мира (1952), во Всемирном совете мира (1955–1959); членстве в Коллегии Министерства культуры СССР (с 1954), Оргкомитете по проведению Международных конкурсов им. П.И. Чайковского (1960–1972) и Комитете по Ленинским премиям в области литературы и искусства (1961–1962). В 1960−1970-е годы Д.Б. Кабалевский являлся вице-президентом Международного общества музыкального образования при ЮНЕСКО (ИСМЕ), а затем членом Совета директоров ИСМЕ и президентом его Советской секции (с 1970, с 1972 – почетный президент); председателем Комиссии по музыкально-эстетическому воспитанию детей и юношества (с 1962). Наконец, почти 20 лет композитор был депутатом Верховного Совета СССР VII−XI созывов (1966–1987), а также занимал еще целый ряд почетных должностей.

Столь же огромным является список наград и званий Кабалевского, самым первым из которых стал Орден «Знак Почёта» (1940). Композитор за свои произведения был награжден четырьмя орденами Ленина (1964, 1971, 1974, 1984); Орденом Трудового Красного Знамени (1966); званиями заслуженного деятеля искусств РСФСР (1946), народного артиста РСФСР (1954) и СССР (1963). Деятельность Д.Б. Кабалевского была хорошо известна за рубежом, где он являлся вице-президентом Английского рабочего хорового общества (1950), почетным профессором Консерватории в Мехико (1959) и почетным членом-корреспондентом Академии искусств ГДР (1969).

***

Человек в такими дарованиями и такой яркой творческой биографией, конечно, всегда является обладателем богатого личного архива. Однако нередки случаи, когда волей обстоятельств подобные собрания имеют существенные пробелы. К счастью, архив Д.Б. Кабалевского сохранился довольно полно (в том числе и потому, что начал передаваться в ЦГАЛИ еще в 1960-е –1970-е годы). Сначала документы отдавал на государственное хранение сам композитор, а после его кончины в 1987 году этим занялась его вдова Л.П. Кабалевская, в наши дни материалы продолжают поступать от дочери Марии, президента некоммерческого Фонда Дмитрия Кабалевского.

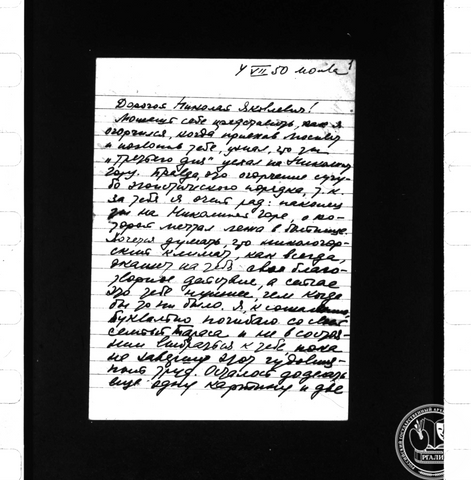

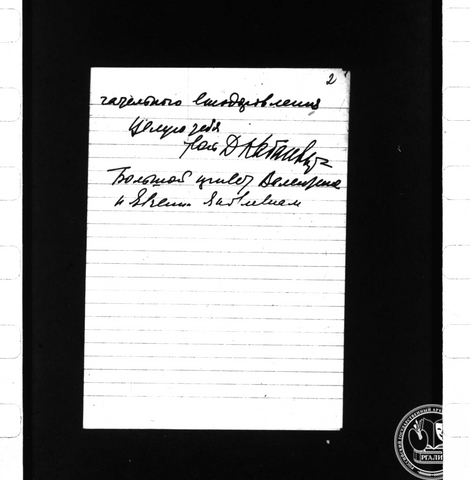

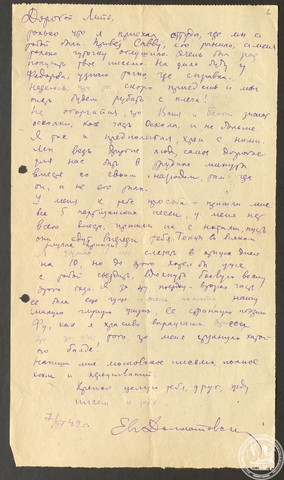

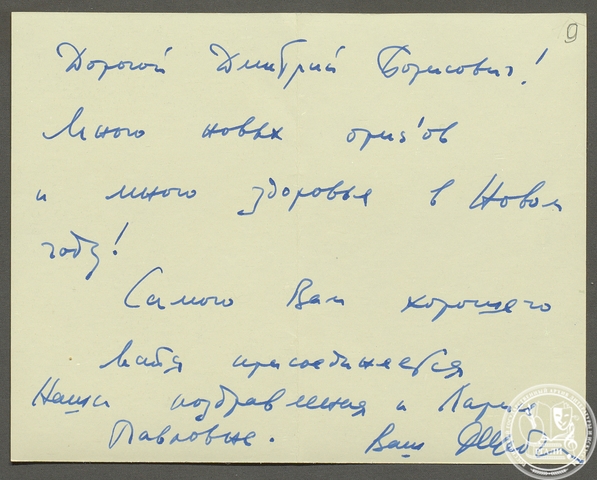

Ныне только описанная часть фонда композитора в РГАЛИ включает в себя 1963 ед. хр. за 1918–1987 годы. Фонд богат многочисленными автографами его музыкальных сочинений, текстами его статей, выступлений, докладов, образовательных программ по музыке и др. Обширна переписка Кабалевского. Его адресатами и корреспондентами являются крупнейшие представители культуры – Б.В. Асафьев, Р.Г. Гамзатов, Р.М. Глиэр, М.Ф. Гнесин, А.Б. Гольденвейзер, И.Э. Грабарь, А.П. Довженко, Е.А. Доматовский, И.О. Дунаевский, Л.М. Лавровский, Е.А. Мравинский, В.И. Мурадели, Н.Я. Мясковский, Д.Ф. Ойстрах, Г.К. Отс, К.Г. Паустовский, С.С. Прокофьев, С.Т. Рихтер, Р. Роллан, Г.В. Свиридов, Я. Сибелиус, Л.О. Утесов, Б.Э. Хайкин, А.И. Хачатурян, Т.Н. Хренников, Ю.А. Шапорин, В.Я. Шебалин, Д.Д. Шостакович, Р.К. Щедрин и многие другие. В его архиве представлены биографические материалы композитора, статьи и заметки о нем, фотографии.

Сотрудникам РГАЛИ предстоит кропотливая работа по обработке оставшихся неописанными архивных материалов Д.Б. Кабалевского.

Г.М. Малинина,

главный специалист РГАЛИ, кандидат искусствоведения