Лазарь Маркович Лисицкий в одной из своих автобиографий отмечал, что едва ли не стал американцем, так как его отец, мелкий ремесленник, сразу после рождения сына эмигрировал в Чикаго. Однако обустроиться там не смог и спустя два года вернулся — его жену вместе с малолетним Лазарем в Америку не отпускал дед.

Самые первые годы жизни и юношество будущего художника прошли между Смоленском и Витебском, где трудились его родители, кочуя с товаром. В памяти сохранились разные проделки и веселые приключения: как слушал человеческую речь через резиновые трубки, воткнутые в уши, как при строительстве трамвая в Смоленске все извозчики бежали от «чертовой силы» из города, как он тайно и с огромным интересом следил за местной «достопримечательностью» — художником Юделем Пэном, вечерами отправлявшимся на этюды с палитрой, этюдником и красками. Позже, когда в тринадцатилетнем возрасте Лазарь посетит ателье художника, он будет восхищен его работами и так выразит свои впечатления: «Ходил целую неделю без головы».

Во время учебы в реальном училище Лазарь стал одним из лучших на занятиях по рисованию и за свои успехи даже был награжден красками. Но как их использовать, ему никто не объяснил; смекнув, будущий художник… смочил их слюной! С этого и началась его любовь к рисованию, а еще — какая-то инаковость. Свой взгляд на мир Лазарь усвоил еще в юношестве, но это не принесло ему понимания среди сверстников: он выбивался из общего строя и своими интересами, и интеллектуальными увлечениями.

В 1909 году, окончив училище, Лисицкий решил поступать в Академию художеств в Петербурге на архитектурный факультет. Вполне рационально свой выбор он определил тем, что живопись — это свободное творчество, а чтобы достойно жить, необходимо освоить ремесло. Таким именно ремеслом он считал архитектуру. Заниматься же живописью — в его понимании значило создавать настоящее искусство. Но судьба уготовила для него иной путь: экзамен в Академии он провалил, рисунок выполнил не по канону и принят не был. К чести абитуриента, такой результат его не огорчил.

Оставшись в Петербурге, Лисицкий впервые попал в настоящие музеи, хотя полотна Эрмитажа его сильно не вдохновили: хотелось увидеть что-то современное и новое. Эту новизну Лисицкий нашел в работах Казимира Малевича и Михаила Врубеля в Третьяковской галерее в Москве.

В 1909 году Лазарь Лисицкий, узнав о Колонии художников в Дармштадте, отправился в Германию и в 1914 году окончил с отличием архитектурный факультет Высшей технической школы. За эти годы многое было увидено, принято, отвергнуто и, наконец, усвоено, но по-своему.

В автобиографиях он не раз упоминал свое пешее путешествие по Италии, жизнь в Париже. Затем он решил так же пешком странствовать по Испании, но война 1914 года изменила планы, и он оказался в Швейцарии. В 1915 году Лисицкий через Италию, Балканы и Дунай возвратился в Россию. В Москве Лазарь поступил в эвакуированный тогда в столицу Рижский политехнический институт, чтобы получить диплом инженера-архитектора и освободиться от военной службы. Вот так в жизни Лисицкого настало время живописи. Обстановка не располагала к созданию больших живописных полотен, и он сосредоточился на графике. Тогда же он получил заказ как художник-архитектор на отделку двух дворцов в Петрограде.

Эль Лисицкий быстро вошел в круг художников-авангардистов по преимуществу еврейского происхождения, начал принимать участие в выставках «Мира искусства» и «Бубнового валета», организовал выставку еврейского искусства в Москве – участие в ней приняли Р.Р. Фальк, М.З. Шагал и некоторые другие.

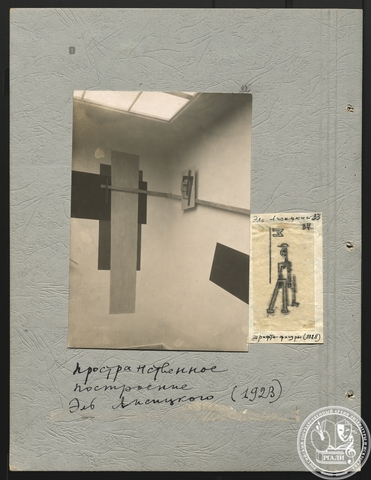

К Февральской революции Лисицкий уже получил диплом с отличием Рижского политеха, вскоре стал членом Первой художественной секции при Московском Совете, довольно близко сошелся с К.С. Малевичем. Однако настали новые времена: голод, тяжелейшие бытовые условия и почти полное отсутствие перспектив для того творчества, к которому он стремился. В этой обстановке, в мае 1919-го, художник, уже принявший псевдоним «Эль Лисицкий», в Петрограде встретился с Марком Шагалом и решил вернуться домой. Так он вновь оказался в Витебске, где начал преподавать в открытой М. Шагалом художественной школе. Именно там Лисицкий сумел создать несколько произведений, которые как тогда, так и сейчас считаются экспериментальными, поскольку ряд основных элементов архитектуры был разработан им в супрематически-конструктивных построениях. Уже вернувшись в Москву, Лисицкий так оценивал свое творческое время работы в Витебске: «Это было воистину начало коллективистской эпохи. Мы активно участвовали в изменении цветового облика этого маленького городка. Фабрики, трамваи, трибуны, — все звенело под нашей росписью. Первая выставка 1920 года в Москве показала, что мы стоим на первом месте в художественной жизни Союза».

В 1921 году Лазарь Маркович во ВХУТЕМАСе начал читать курс «Архитектура и монументальная живопись», но занятия вскоре прервались, поскольку Лисицкий выехал за границу (Германия, Голландия) для, как он сам определял, восстановления творческих контактов с Западом. Однако одной из причин были проблемы со здоровьем. В зарубежье он вместе с местными художниками открывает журналы, создает художественные объединения, читает доклады о новом советском искусстве. В 1923 году туберкулез обострился, и Лисицкого отправили на лечение в Швейцарию.

Вынужденный проводить большую часть времени в постели, он, однако, не терял творческого навыка. В это время Л.М. Лисицкий много пишет, делает эскизы, появляется его проект горизонтального небоскреба (Впервые проект «московского небоскреба», имеющего три точки опоры, был экспонирован в июне 1925 года в архитектурном отделе выставки «November Gruppe», затем вместе с «Ленинской трибуной» — на международной выставке архитектуры в Маннгейме).

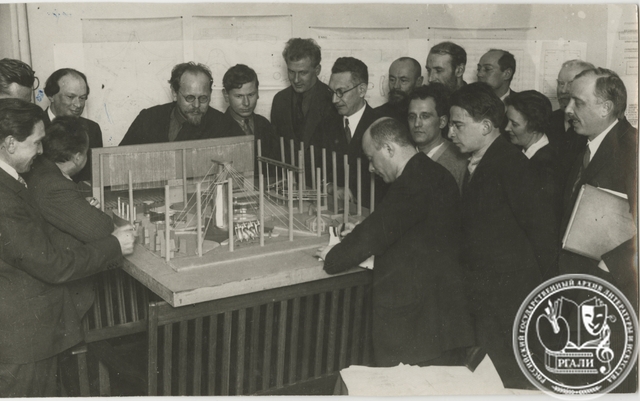

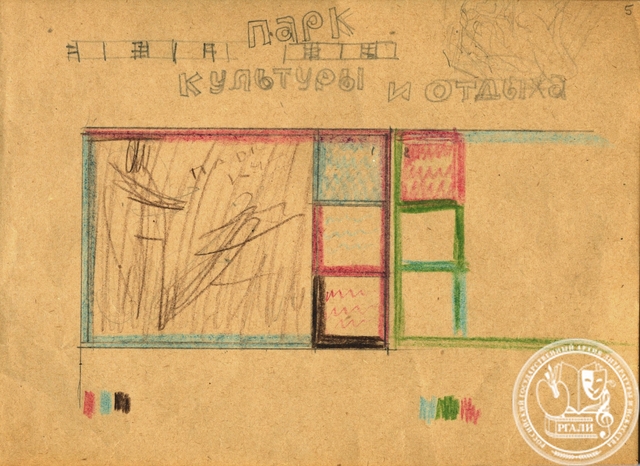

В 1925 году Э. Лисицкий возвратился в Москву, где возобновил преподавание во ВХУТЕМАСе на факультете по обработке дерева и металла. Лисицкий пишет свои работы о «новом типографическом искусстве», об архитектуре, активно печатается в советской и иностранной прессе. Наступил период новаторства в архитектуре. Лисицкий оформляет выставочные пространства на Полиграфической выставке в Москве (1927), в Советском павильоне в Кельне (1928), советские павильоны на выставках в Лейпциге и Дрездене (1930) и др. В начале 1930-х годов по проекту Эль Лисицкого в Москве была построена типография журнала «Огонек».

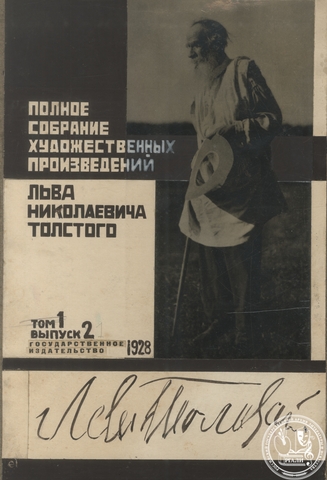

Проявился и его талант как книжного дизайнера, театрального художника: Эль Лисицким был оформлен целый ряд книг и альбомов, в том числе издания В.В. Маяковского, агитационные плакаты (один из самых известных — плакат «Клином красных бей белых!»); оформлены некоторые постановки в театре В.Э. Мейерхольда. Э. Лисицкий увлекался также фотографией и фотомонтажом, примером чего стал плакат для Русской выставки в Музее декоративно-прикладного искусства в Цюрихе (1929).

Но болезнь не отступала. Огромное количество работы стимулировало творческий поиск, давало возможность уйти от мрачных предчувствий, но и подтачивало силы. Похороны Эль Лисицкого в Москве пришлись на самое трудное время: в разгар Московской битвы, под новый 1942 год.

Сегодня имя Лазаря Марковича Эль Лисицкого продолжает оставаться чрезвычайно чтимым как в среде художников, так и архитекторов, а его работы находятся в музейных собраниях России, Европы и Америки. Вклад мастера в развитие современного дизайна является неоспоримым фактом, ведь именно он создал новые формы в графике и архитектуре — известные «проуны» – «проекты утверждения нового», которые считал «пересадочной станцией» из живописи в архитектуру.

* * *

В РГАЛИ документы Л.М. Лисицкого передала его вдова Софья Христиановна Лисицкая-Кюпперс в 1961 году. В фонде, насчитывающем 75 единиц, сохранилось, однако, немало творческих материалов художника: это его рисунки, чертежи, фотомонтажи, фотографии оформленных им выставок, чертежи, планы, рисунки, в том числе проекты оформления выставок Главного павильона ВСХВ (1938). В этом же разделе размещены два его фотомонтажа: «Ленин – вождь пролетариата» и проект первого московского небоскреба. Не менее значимы статьи Л.М. Лисицкого об архитектуре, живописи и театре, но значительная часть их — на немецком языке.

В силу долгого пребывания за границей и многочисленных зарубежных контактов чрезвычайно богата переписка мастера (в основном на французском и немецком языках), которая демонстрирует широкие связи с представителями западноевропейского искусства: художниками А. Глезом, Г.Э. Гроссом, Р. Делоне, Л. Мохой-Надем, архитекторами В. Гропиусом, Ф.Д. Кислером, Ле Корбюзье, Б.Ю. Таутом и др. Большой интерес также представляют письма инженера-архитектора Э. Роота.

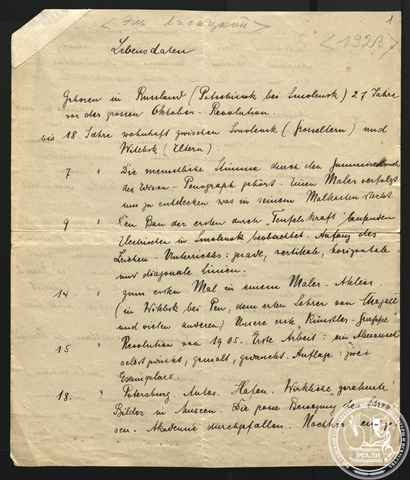

Среди биографических материалов фонда — анкеты и автобиографии, дающие яркое представление о вовлеченности Л.М. Лисицкого в общественную и производственную деятельность.

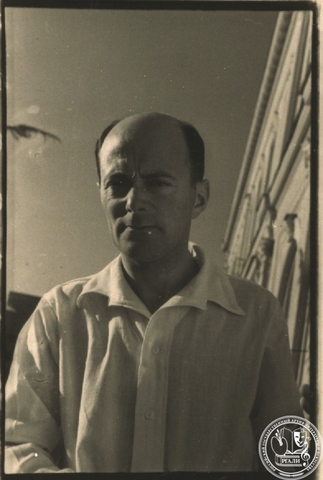

Среди изобразительных материалов фонда — фотографии самого Эль Лисицкого и выполненные им, как, например, снимки А.М. Горького на международной выставке печати в Кельне в 1928 году.

Значительный комплекс документов, освещающих жизнь и творчество Эль Лисицкого, можно выделить за границами личного фонда художника. Это документы в фондах кинорежиссера Дз. Вертова (ф. 2091), коллекционера Н.Д. Лобанова-Ростовского (ф. 2712), режиссера В.Э. Мейерхольда (ф. 998), писателя С.М. Третьякова (ф. 2886).

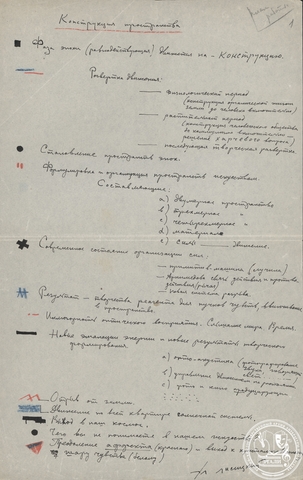

Наибольшее количество документов Эль Лисицкого или документов о нем насчитывается в фондах художника А.Е. Крученых (ф. 1334) и искусствоведа и коллекционера Н.И. Харджиева (ф. 3145). В материалах фонда Алексея Елисеевича Крученых привлекают внимание альбомы, составленные им самим или для него: например, на страницах альбома «Алексею Крученых поздравительный букет в 1964 году» можно встретить автограф Эль Лисицкого, соседствующий с другими рисунками и автографами именитых художников — Е.Г. Гуро, М.Ф. Ларионова, К.С. Малевича, В.Н. Пальмова, Н.И. Харджиева и др. В фонде А.Е. Крученых также есть работы, фотографии и письма Эль Лисицкого. В фонде Николая Ивановича Харджиева исследователю будут интересны автобиографии Эль Лисицкого, его иллюстрации к произведениям и обложки к каталогам, здесь же можно найти работы художника. Особый интерес представляют тексты докладов и статьи Лазаря Марковича «О методах оформления книги», «Доклад о текущем моменте», «Элемент и изобретательность», «Коммунизм труда. Супрематизм творчества» и др.

На страницах всех этих документов, среди текстов, эскизов и тезисов можно найти актуальную и сегодня, мотивирующую информацию, определенную базу знаний, методов и приемов для человека нового времени, такого же думающего, ищущего и открывающего, каким в начале нового ХХ века был Эль Лисицкий.

Е.А. Кривенцова,

главный специалист РГАЛИ