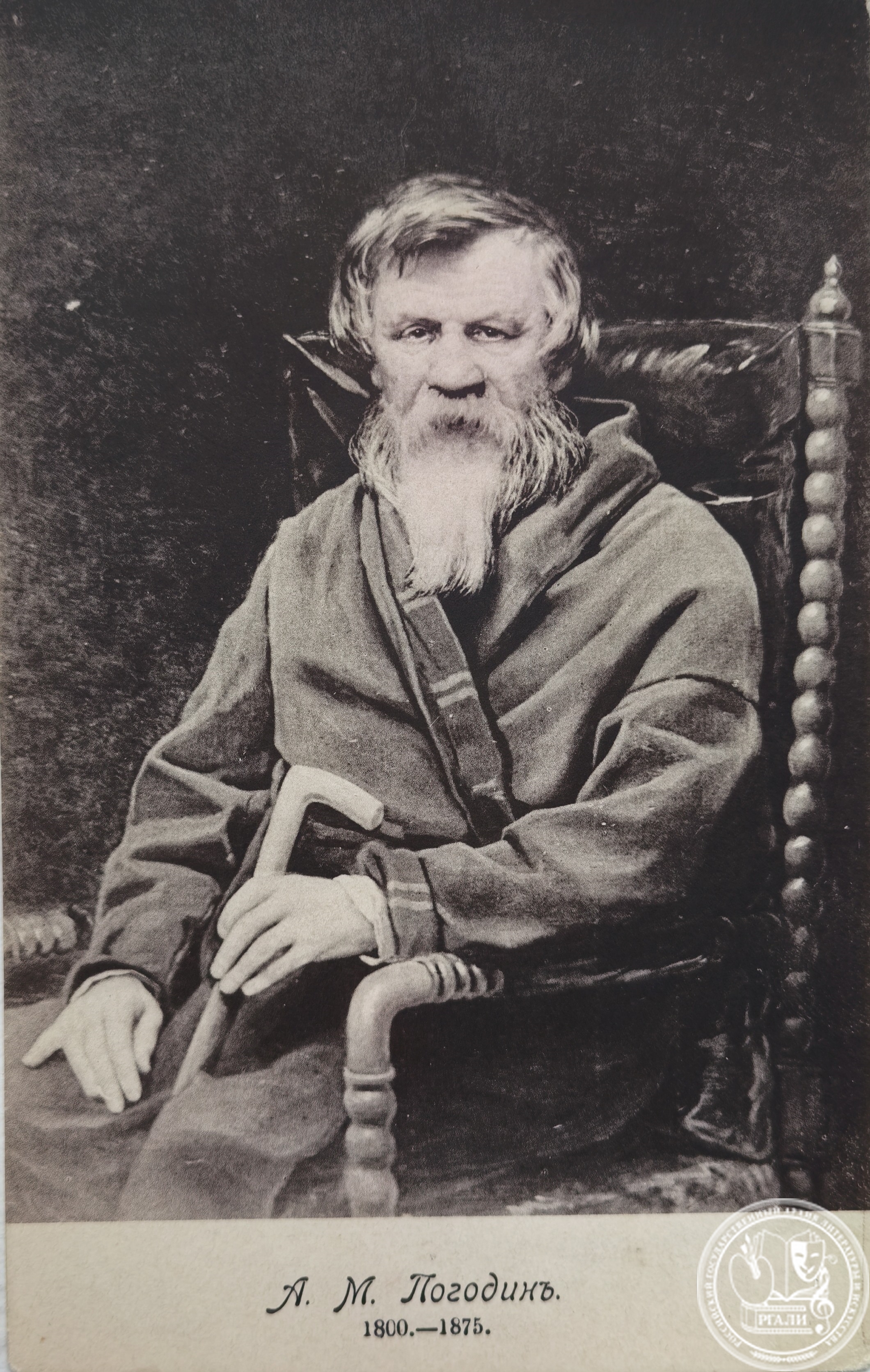

«Мечтатель уживался в нем с дельцом, заботы о судьбах России с заботами о своем благополучии, изысканная вежливость, скажем, к Пушкину, с грубостью к сотрудникам.... Он был независим в своих суждениях и умел их высказывать с горячностью, и в то же время ему случалось падать до открытой лести, до наивного преклонения перед властвующей силой, до самого эгоистического расчета», — писал о крупном отечественном историке Михаиле Погодине его современник литературовед Леонид Майков. Коллеги Погодина по ремеслу и отчасти его ученики С.М. Соловьев и В.О. Ключевский считали Михаила Петровича человеком весьма средних профессиональных и нравственных качеств. Что же до оценок советской историографии, то здесь все было еще проще — «ярый реакционер».

Однако кем же был на самом деле этот человек, шедший в авангарде парадигмы «Православие. Самодержавие. Народность», которая правила обществом почти столетие?

Происхождение Михаила Петровича Погодина в значительной степени предопределило и жизненный путь, и те зигзаги карьеры, которые вознесли его на вершину отечественной внутренней политики и идеологии. Михаил родился в семье крепостного Петра Моисеевича Погодина, управлявшего хозяйством фельдмаршала П.И. Салтыкова. Когда мальчику исполнилось шесть лет, его отец «за беспорочную службу» получил вольную, но происхождение, вероятно, до конца дней нет-нет, да напоминало о себе.

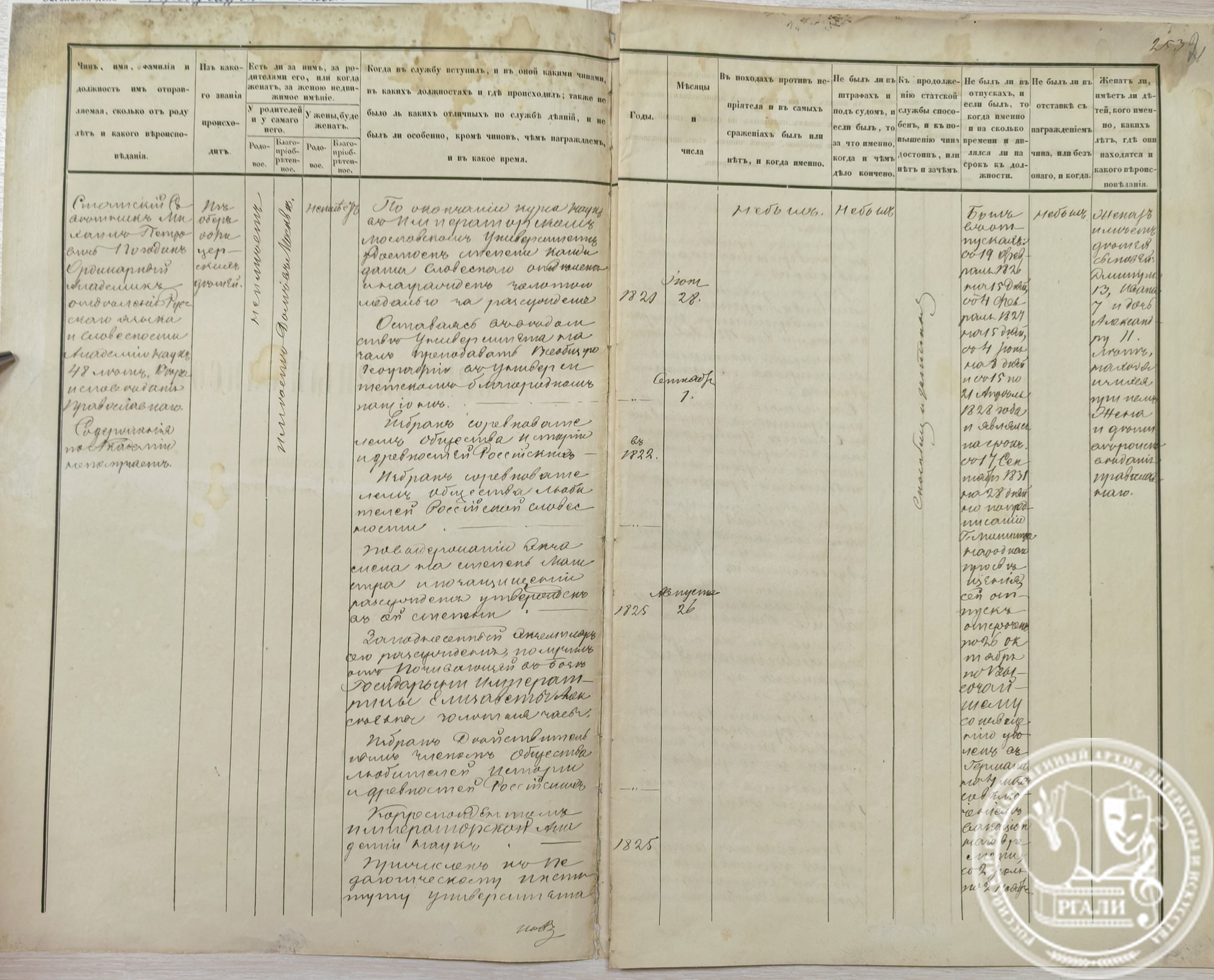

Сложности в общении практически со всеми своими современниками у Погодина, вполне возможно, были также и следствием трех его неудачных попыток сватовства, окончившихся отказом знатных невест. Как бы там ни было, но природный талант и потрясающая работоспособность позволили Михаилу Петровичу получить звание академика и чин действительного статского советника.

А начал свой трудовой путь Михаил в 11 лет, когда был отдан на воспитание к «типографщику» А.Г. Решетникову. Сделано это было не столько от нужды, сколько в воспитательных целях, и имело важные последствия. Именно с детства, проведенного рядом с книгой, началась любовь Михаила к чтению. Не менее важными стали и те события, которые мальчик пережил: в московском пожаре 1812 года сгорел дом отца вместе со всем имуществом. Семейство некоторое время спасалось в Суздале, откуда Михаил был взят в единственную на тот момент 1-ю Московскую гимназию. Знакомство с «Историей Государства Российского» Карамзина, которую мальчик приобрел сам, определило будущую профессию. В Московском университете, куда он поступил в 1818 году на словесное отделение, Погодин попал под влияние профессора теории поэзии А.Ф. Мерзлякова, поклонника Ломоносова, Сумарокова и Державина. Именно в университете стали складываться научные интересы М.П. Погодина. Здесь он заинтересовался первоначальной русской историей, вопросом о происхождении князей и проблемами общеславянской истории, вошел в состав студенческого кружка С.Е. Раича, из которого выросло «Общество любомудров». Погодин подружился со многими участниками кружка, но в особенности с Д.В. Веневитиновым.

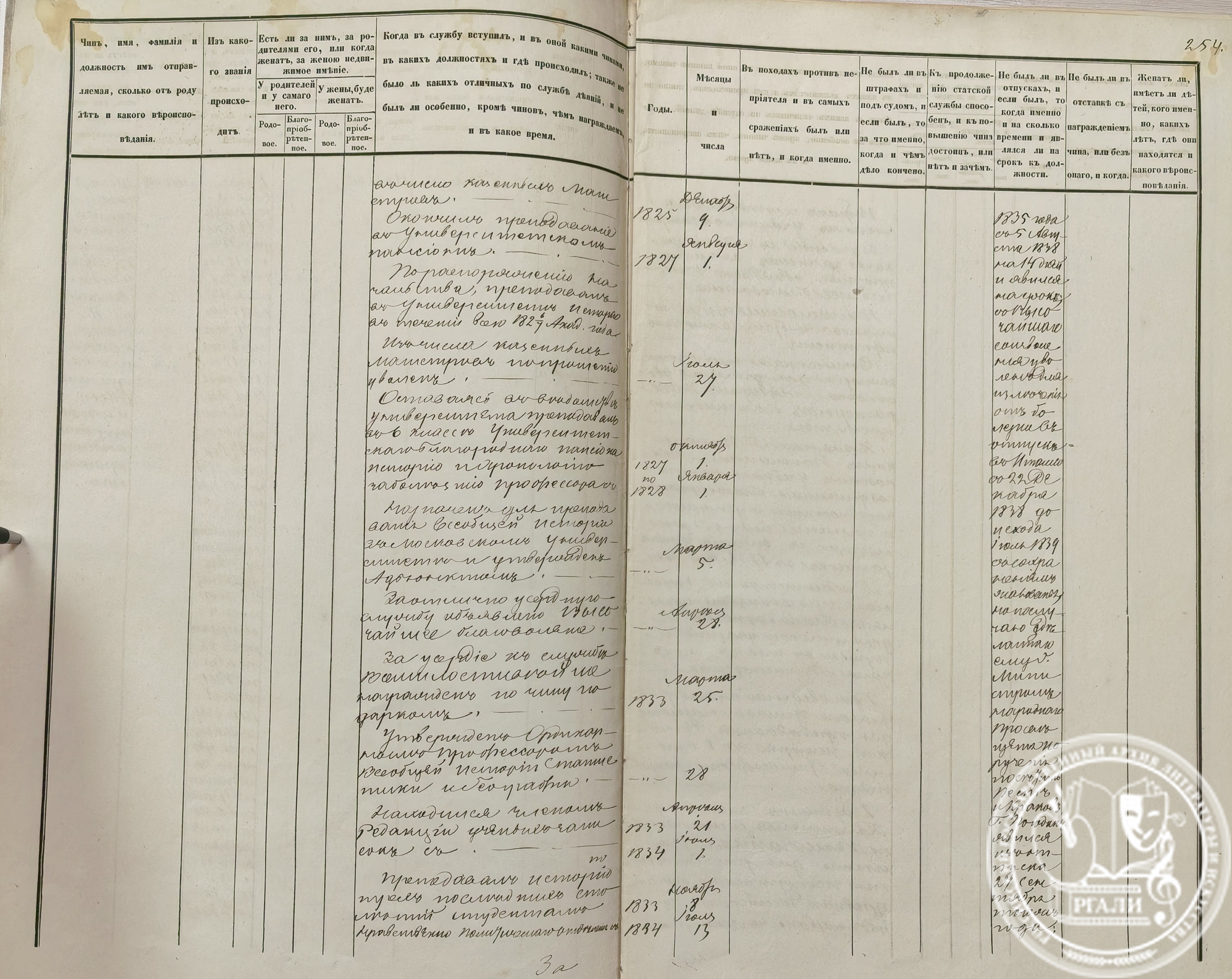

Окончив университетский курс в 1823 году, М.П. Погодин через год защитил магистерскую диссертацию «О происхождении Руси», где проявил себя сторонником норманнской школы и критиком теории хазарского происхождения русских князей. Диссертацию Погодина одобрил М.Н. Карамзин. Однако будущее выпускника было туманно: он мечтал то о журнальной, то о педагогической деятельности, то о заграничном путешествии. Пока он определялся со своими жизненными перспективами, два года преподавал географию в университетском Благородном пансионе и давал частные уроки в семействе князя И.Д. Трубецкого.

А тем временем в Комитете министров решалась судьба будущего историка: «Нет пользы посылать сего магистра в чужие края для окончания курса наук по нынешним обстоятельствам, а удобнее в университете дать то образование, которое правительству удобно будет». Так, с 1826 года Погодину поручили читать всеобщую историю для студентов первого курса университета. В 1835 году он был переведен на кафедру русской истории, а в 1841-м избран в члены Второго отделения Академии наук (по русскому языку и словесности). Преподавание продолжалось до 1844 года.

Л.Н. Майков считал, что 1840-е были вершиной деятельности Погодина-профессора. Именно тогда он стал «...одним из первых авторитетов в русском научном мире... его деятельность на профессорской кафедре уже принесла плоды, он подготовил ряд учеников... на его глазах образуются новые направления в науке и общественной мысли».

В середине 1840-х годов Погодин начал издание собственного семитомника «Исследования, лекции и замечания», который утвердил его авторитет как профессионального историка, и где больше всего проявился его критический талант.

С уходом из университета и до самой смерти М.П. Погодин занимался изучением древнерусской и славянской истории. Один из его биографов писал: «Русскую народность Погодин знал и любил как плоть от плоти своей, кость от костей своих. Он видел в ней остатки старины и увлекался этими остатками; он жил прошлым родной старины, инстинктивно стремясь к этому прошлому...». Погодин открыл и ввел в научный оборот ряд значимых исторических источников и памятников русской словесности, в частности, «Псковские летописи» XV—XVI веков, (1837), «Казацкую летопись» Самуила Величко 1720 года (1848-1864), «Книгу о скудости и богатстве» И.Т. Посошкова 1724 года (1842). Последняя была приобретена М.П. Погодиным у известного книготорговца и антиквара Тихона Федоровича Большакова, купившего ее на аукционе в Петербурге в 1840 году. По свидетельству историка, столь важное открытие его «встречено было сомнениями, отрицаниями и насмешками. Самое существование Посошкова было заподозрено».

Рукописи попадали в знаменитое «Древлехранилище» Погодина – коллекцию предметов старины, включавшую около 200 икон, около 400 литых образов и 600 медных и серебряных крестов, лубочные картины, оружие, посуду, древние вислые печати, до 2000 монет и медалей, свыше 800 старопечатных книг и 2000 рукописей. Отдельный раздел составляли автографы знаменитых людей, включая бумаги российских императоров, начиная с Петра I. Старинные вещи как по волшебству стекались к Погодину. Он буквально притягивал к себе людей любого сословия, уровня образования и рода деятельности, собирая свою знаменитую коллекцию.

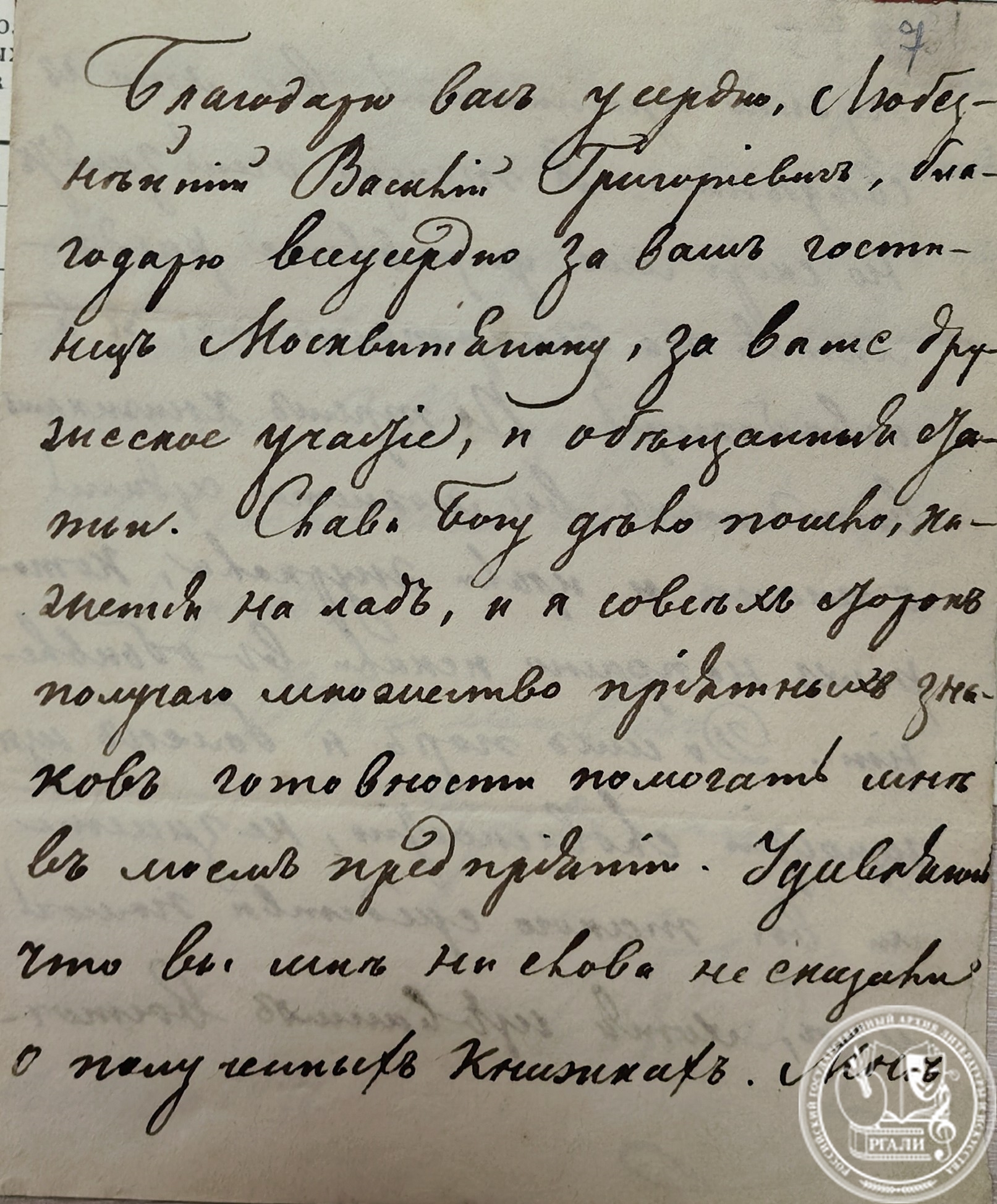

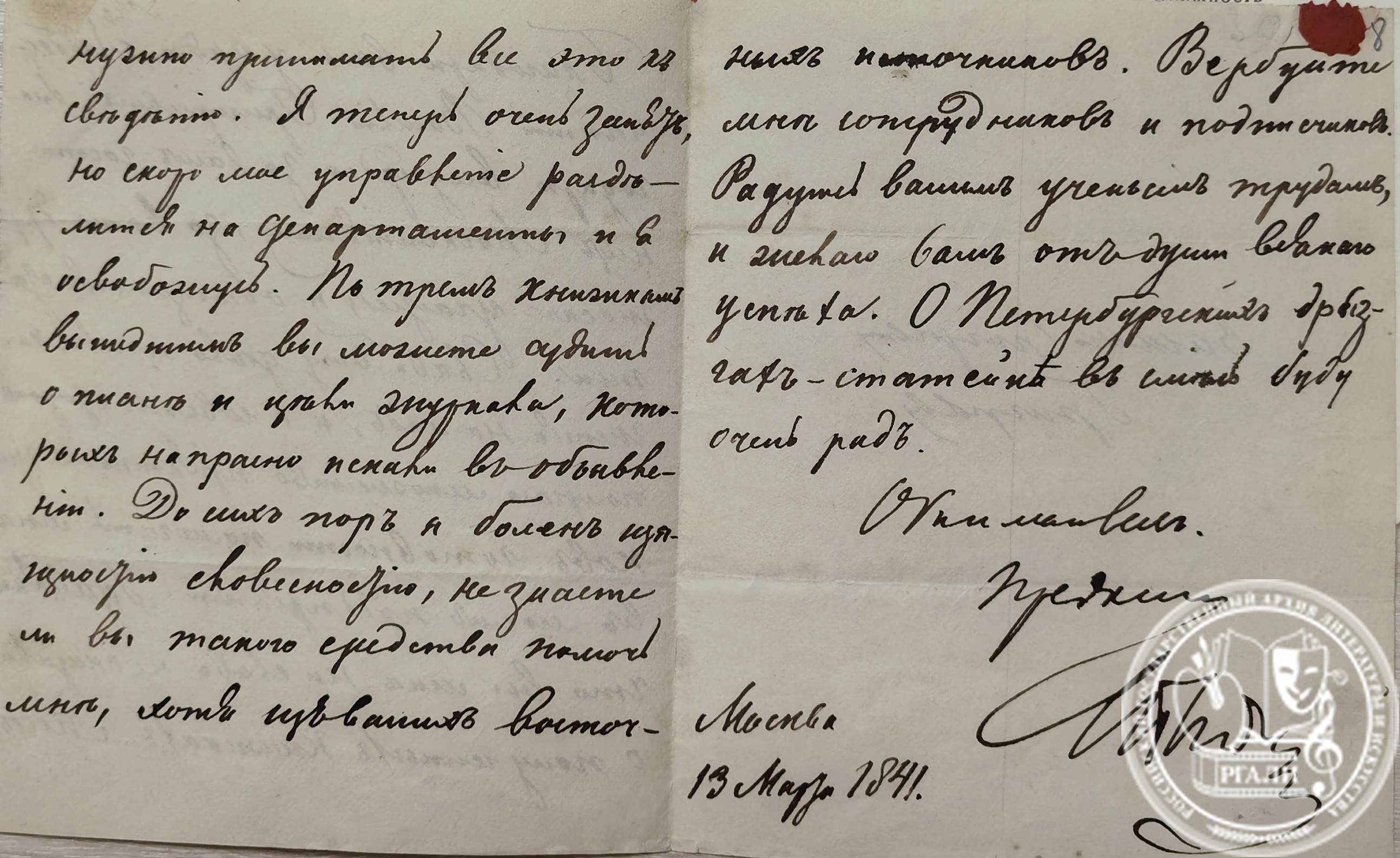

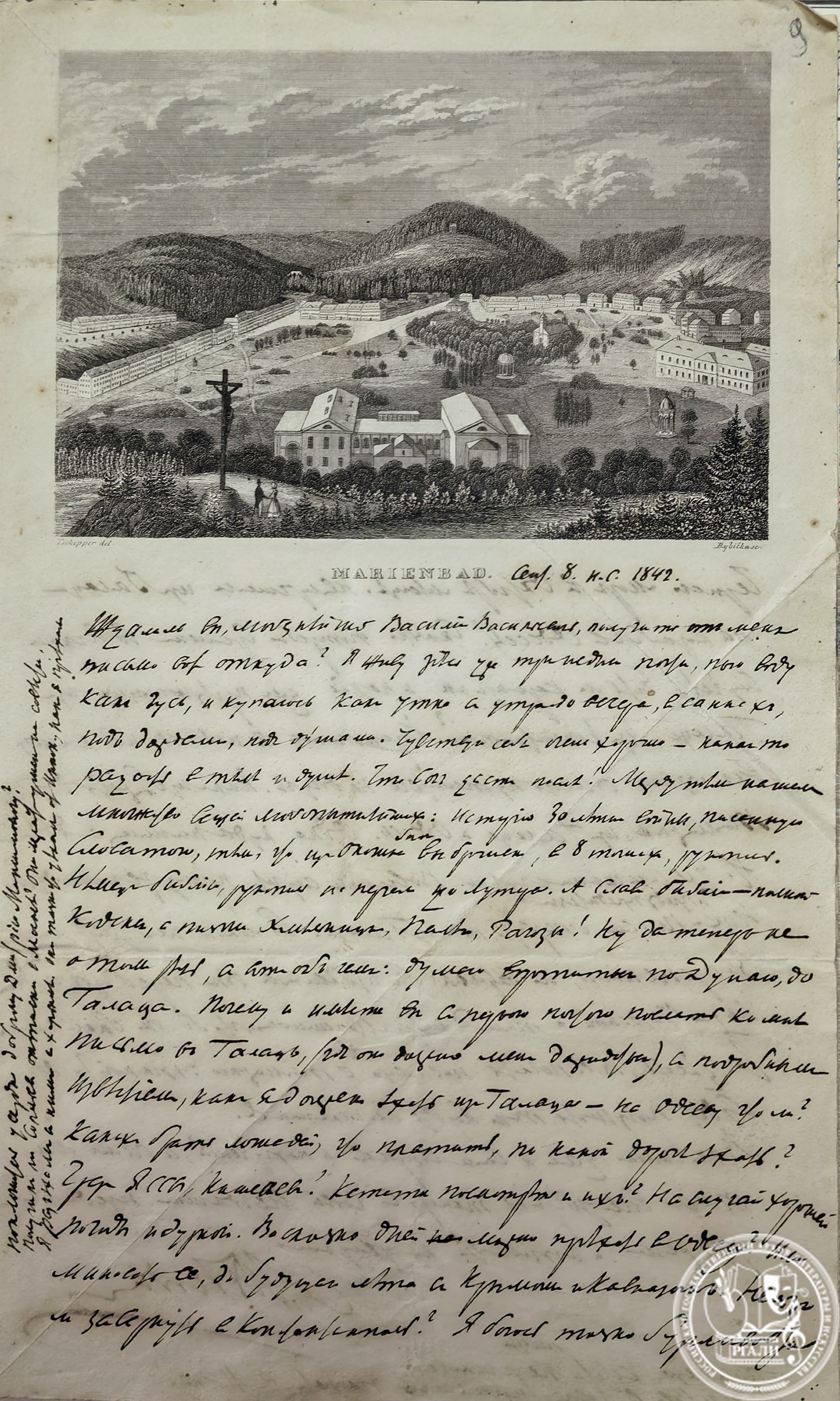

Кроме коллекционирования, у Погодина было еще одно пристрастие – журналистика. Он стал редактором и издателем основанного им в 1841 году журнала «Москвитянин». В одном из писем, отправленных в марте 1841 года В.Г. Григорьеву, говорится: «...слава Богу, дело пошло, кажется, на лад, и я со всех сторон получаю множество приятных знаков готовности помогать мне в моем предприятии. ...До сих пор я болен изящной словесностью, не знаете ли Вы такого средства помочь мне, хоть из Ваших восточных источников. Вербуйте мне сотрудников и подписчиков» (Ф. 373. Оп. 3).

Журнал выдвигал общеславянские вопросы и отстаивал право западнославянских народностей на национальную свободу. Недаром Погодина называли рупором идей панславизма. Главными сотрудниками «Москвитянина» были С.П. Шевырев, Ф.Н. Глинка, М.А. Дмитриев, И.И. Давыдов. В 1850 году «Москвитятнин» стала выпускать так называемая «молодая редакция»: А. Островский, А. Григорьев, Е. Эдельсон, Б. Алмазов. С журналом сотрудничали А.И. Артемьев, А.Ф. Вельтман, П.А. Вяземский, Н.В. Гоголь.

Были и другие издания. Для «Телескопа» в 1831–1836 годах Погодин писал рецензии на исторические книги и статьи, публиковался также в «Московском Вестнике» (1827–1830) и редактировал «Русский исторический сборник».

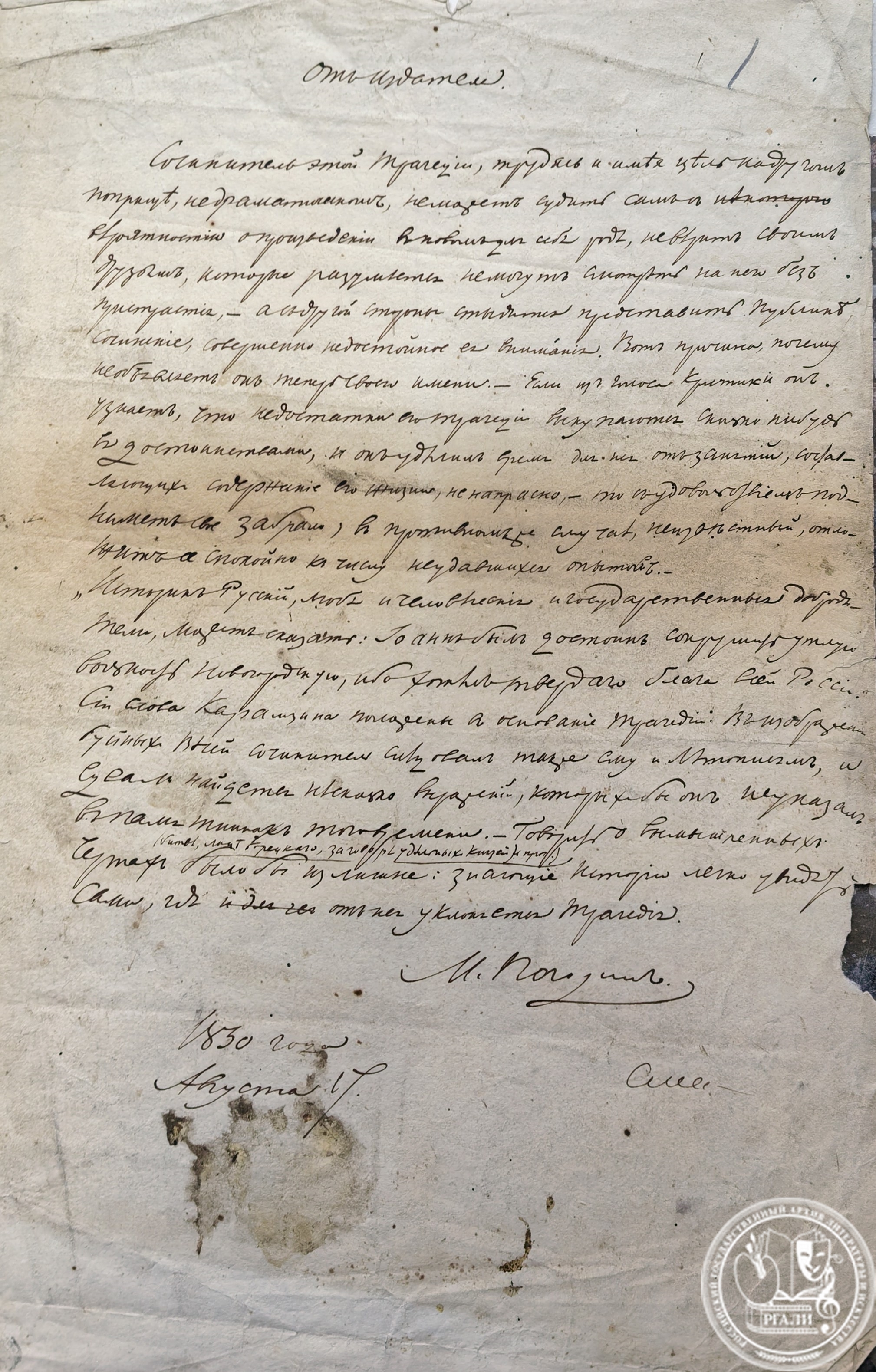

Именно издательская деятельность сблизила Михаила Петровича с ведущими литераторами своего времени и превратила его дом в литературный салон столицы. Здесь бывали Пушкин, Лермонтов, Баратынский, подолгу жил Гоголь. Под впечатлением от пушкинского «Бориса Годунова» Погодин сочинил историческую трагедию в стихах «Марфа, посадница Новгородская» (1830). В предисловии от издателя, автор пишет: «"Историк русский, любя и человеческие, и государственные добродетели, может сказать: Иоанн был достоин сокрушить утлую вольность Новгородскую, ибо хотел твердого блага всей России". Сии слова Карамзина положены в основание трагедии. В изображении буйных вечей сочинитель следовал также ему и летописям, и едва ль найдется несколько выражений, которых бы он не указал в памятниках того времени. – Говорить о вымышленных чертах (битве, лице Борецкого, заговоре князей удельных и проч.) было бы излишне: знающие историю легко увидят сами, где от нее уклоняется трагедия» (Ф. 10. Оп. 4).

С 1836 года Погодин поселился на окраине Москвы близ Новодевичьего монастыря. Владел обширной усадьбой, начинавшейся от угла Саввинского переулка и доходившей почти до Плющихи. Здесь он и обустроил свой музей, заказав 50 шкафов и более 200 специальных коробов. Погодинское собрание пользовалось популярностью у исследователей. Когда в 1852 году историк решил расстаться с Древлехранилищем, Т.Ф. Большаков стал посредником при продаже коллекции в Императорскую Публичную библиотеку. В 1856 году в усадьбе Погодина появится достопримечательность – изба, построенная архитектором Н.В. Никитиным, которую в качестве подарка преподнес хозяину предприниматель В.А. Кокорев. «Погодинская изба» пережила Великую Отечественную войну и сохранилась до наших дней.

М.П. Погодин скончался в Москве и был похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря. Через три года после его кончины библиотеку и личный архив вдова Софья Ивановна пожертвовала Московскому Публичному и Румянцевскому музеям.

* * *

Фонд М. П. Погодина в составе 9 единиц хранения и 15 кг россыпи поступил в (ЦГАЛИ–РГАЛИ) из Государственного литературного музея в 1941 году. В 1950 году в результате научно-технической обработки документов фонда была составлена опись на 393 единицы хранения.

В 1950–1960-е годы были переданы отдельные документы. Так, в 1953 году из государственного архива Красноярского края была получена статья М.П. Погодина «Кончина Гоголя», в 1961 и 1966 годах к фонду были присоединены фотография и фотокопия портрета историка, полученные из Комитета по печати и от исследователя, работавшего в читальном зале архива. В 1984 году описи фонда прошли усовершенствование. В настоящее время по 3 описям числится 428 единиц хранения за 1829–1900 годы.

В фонде хранятся рукописи М.П. Погодина: пьесы «Марфа, посадница Новгородская», «Борис Годунов»; статьи и заметки «Влияние западных писателей и образования на Карамзина», «Два слова о Мочалове», «Трагедия графа Толстого», «По поводу Микешинского памятника Богдану Хмельницкому», статьи «Астрахань», «Лондон», «Московские выставки», «Столетний юбилей в Воспитательном доме»; речи в Обществе любителей российской словесности, в Московском английском клубе на чествовании юбиляров Общества и героев Крымской войны, выступления на юбилее П.А. Вяземского, на обеде в честь А.Н. Островского, на вечере памяти Н.М. Карамзина.

Самую большую группу документов составляет переписка М.П. Погодина: его письма к В.В. Григорьеву (1837–1851), А.П. Ермолову, А.М. Княжевичу, Е.П. Ковалевскому, к супруге — всего 33 адресата. В фонде находятся также отдельные письма из серии о политике России, написанные историком во время Русско-турецкой войны 1853–1856 годов.

Сохранились в фонде и письма к Михаилу Петровичу от Аксаковых, Н.П. Барсукова, П.И. Бартенева, П.Н. Батюшкова, К.Н. Бестужева-Рюмина, Ф.И. Буслаева, А.В. Веневитинова, П.А. Вяземского, Ф.Н. Глинки, В.И. Даля, Г.П. Данилевского, Ф.М. Достоевского, И.Е. Забелина, Н.И. Костомарова, А.Н. Майкова, П.И. Мельникова-Печерского, В.Ф. Одоевского, К.П. Победоносцева, С.А. Соболевского, В.А. Соллогуба, С.М. Соловьева, М.М. Стасюлевича, П.М. Строева, Ф.И. Тютчева, А.С. Уварова, С.П. Шевырева и десятков других авторов — всего 336 корреспондентов.

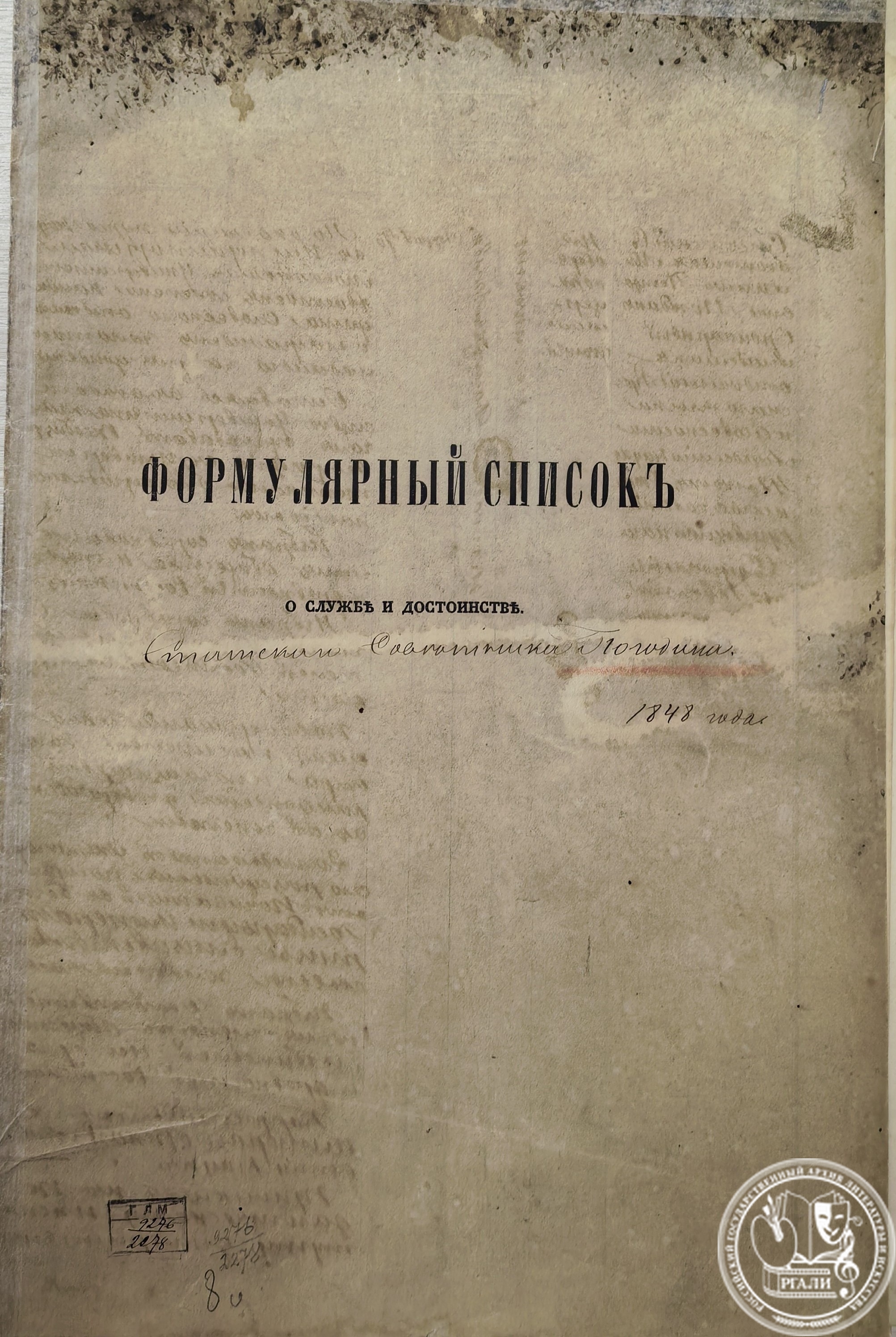

В фонде находятся два формулярных списка М.П. Погодина (за 1837 и 1848 годы); объяснительная записка министру просвещения Е.П. Ковалевскому по поводу запрещения цензурой статьи Михаила Петровича «Прошлый год в русской истории» (1859), списки книг и рукописей из библиотеки и коллекции историка.

Среди рукописей фонда — лекции М.П. Погодина по русской истории и истории средних веков в записи студентов Московского университета, воспоминания В.И. Даля «Последние сутки Пушкина» с правкой Погодина, а также статьи из газет и журналов о нем и заметки о праздновании 100-летия со дня рождения историка.

Ю.В. Маслова,

главный специалист РГАЛИ