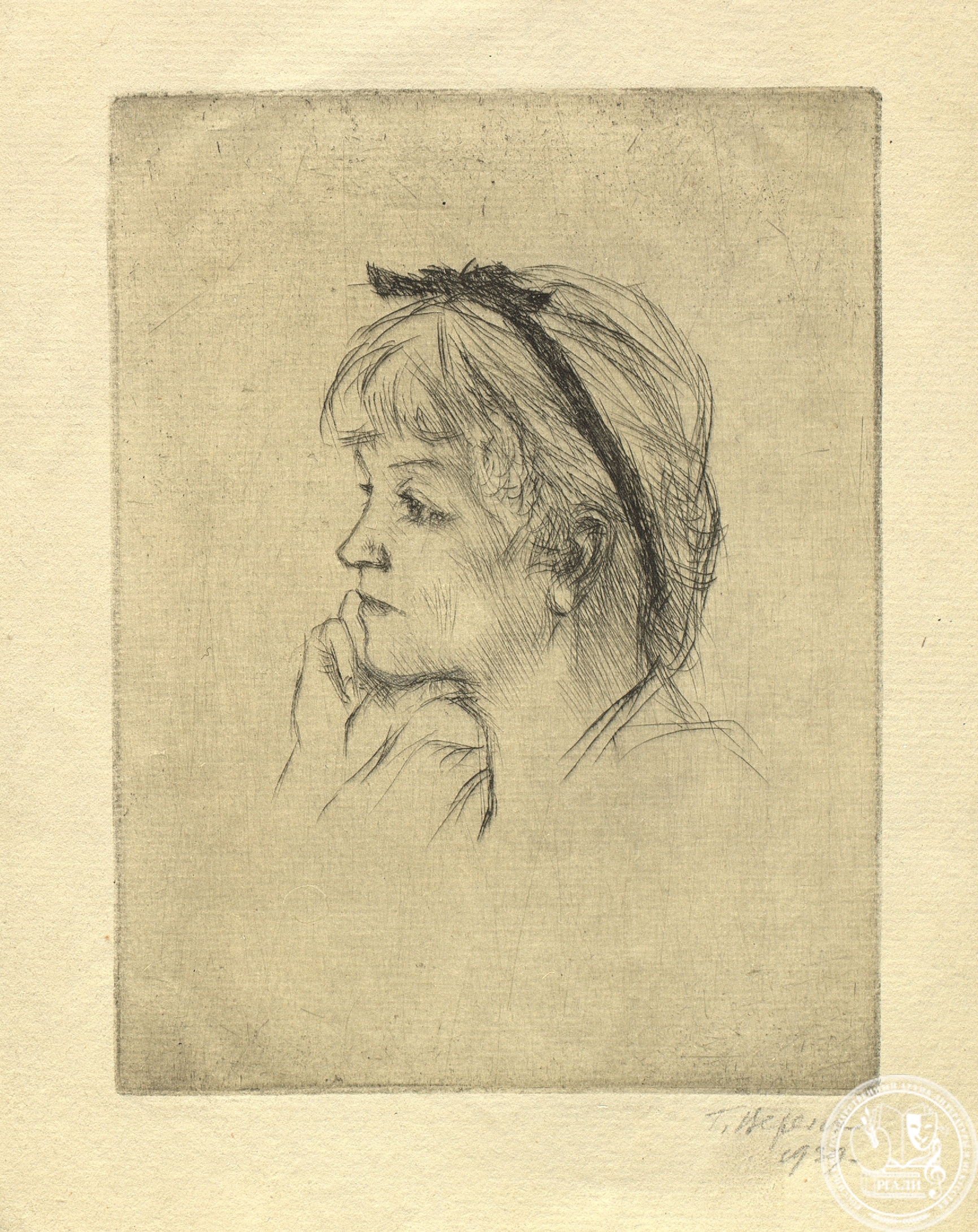

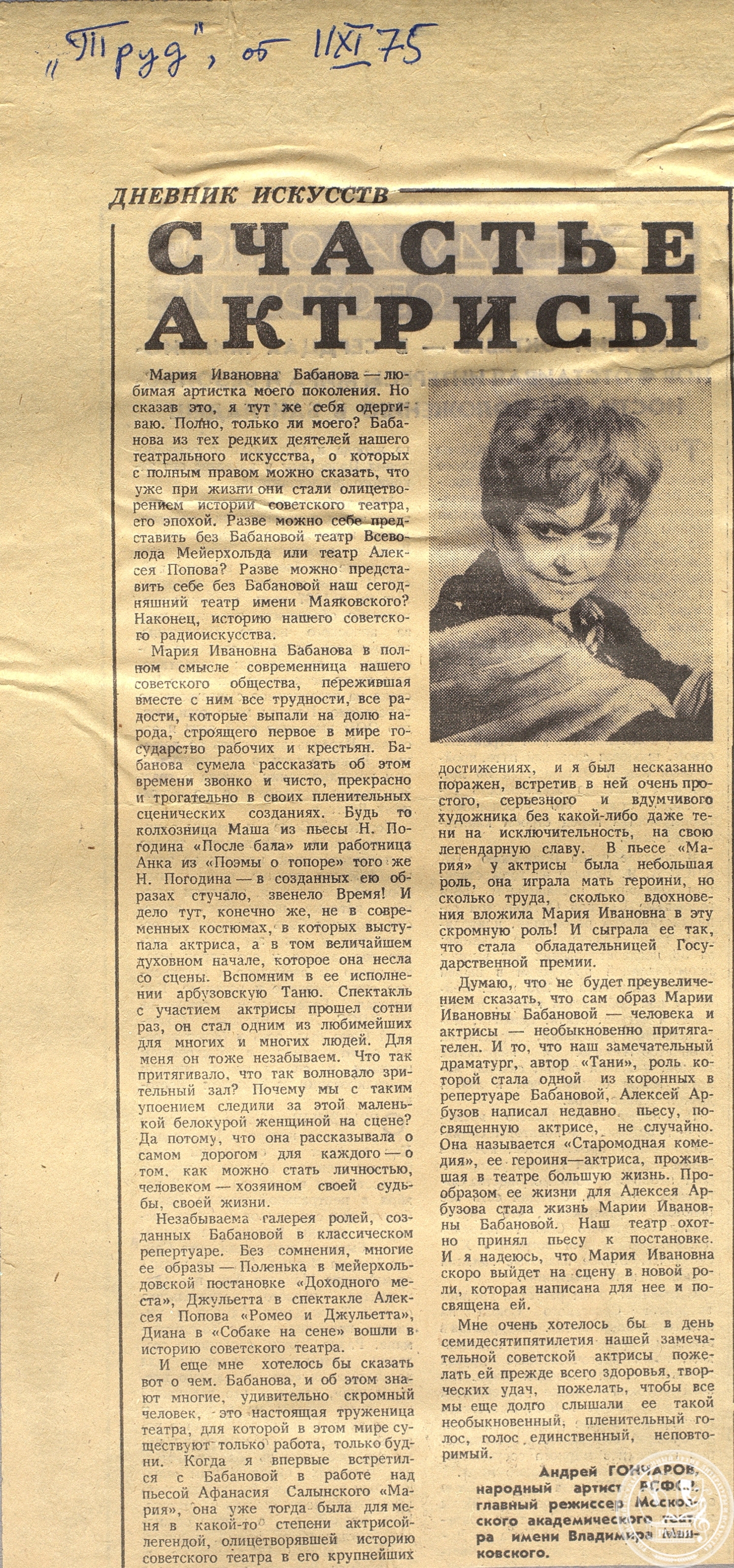

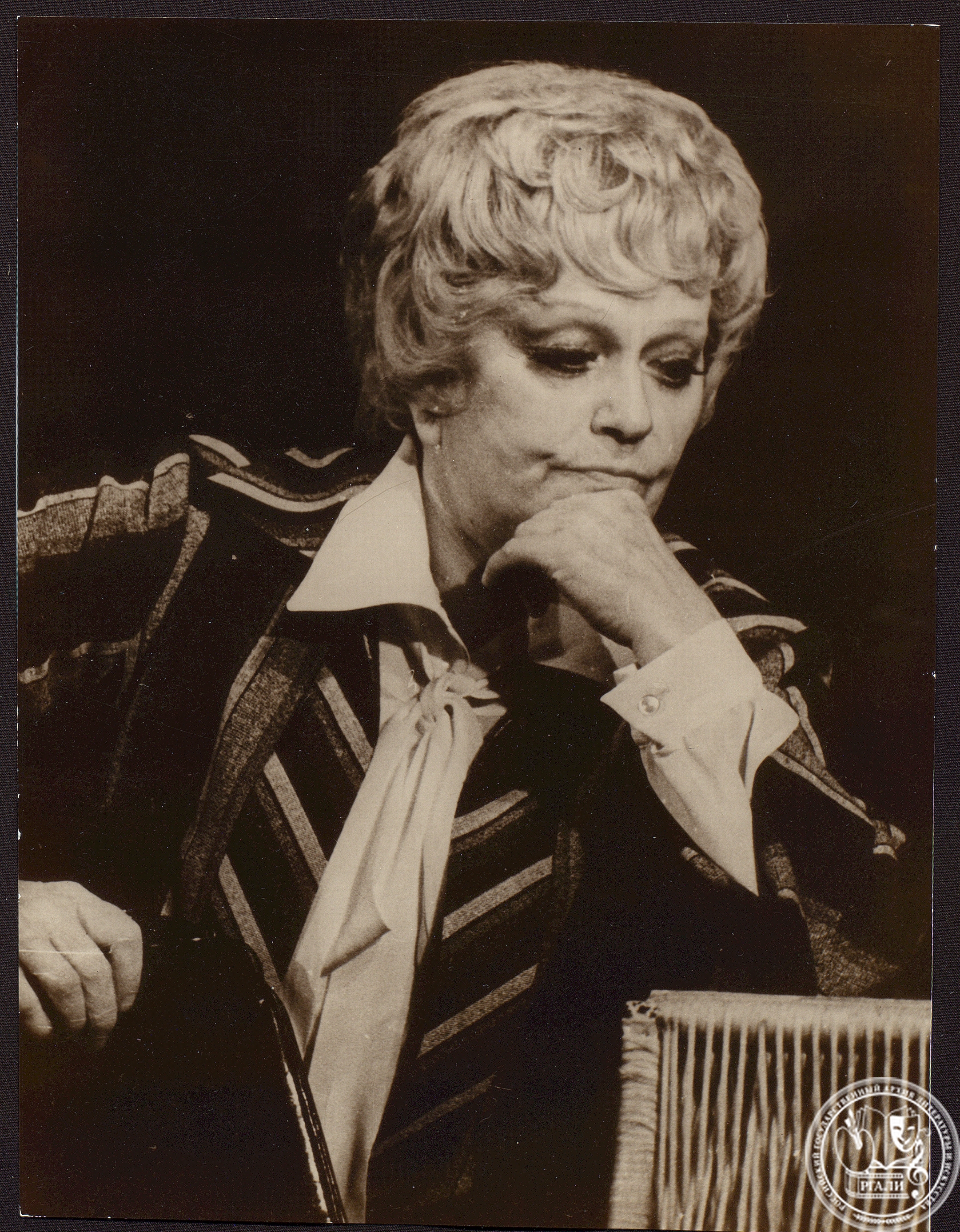

В истории театра имя Марии Ивановны Бабановой занимает особое место. Она была актрисой редкого дара, человеком, ставшим целой эпохой в советском искусстве. Её игра притягивала и очаровывала: стоило однажды увидеть на сцене эту миниатюрную золотоволосую женщину, услышать чистый, мелодичный, словно поющий голос — и забыть её было невозможно.

Родилась Бабанова в московской семье, далёкой от искусства и театральных традиций. Отец, Иван Иванович, — токарь на английском заводе Бари, а мать, Екатерина Васильевна (урождённая Прусакова), происходила из купеческой семьи. От отца Мария Ивановна унаследовала утончённость черт, ясные голубые глаза, любовь к спорту и крепкое здоровье — качества, которые помогли ей выдержать долгие годы сценического труда.

Детство будущей актрисы проходило в доме, где почти не было книг, а всё, что находилось на полках, девочка перечитала ещё до школы. Позднее Бабанова вспоминала: «Я не знала ни нужды, ни богатства, я жила в среде, которую можно назвать “косной” и, по меткому выражению Горького, “зажиточной без культуры”». Для впечатлительной и наблюдательной, с живым воображением и музыкальным слухом маленькой Муси сдержанная атмосфера родительского дома только усиливала внутреннюю жажду иной, более яркой жизни.

Учёба в Училище Московского общества распространения коммерческого образования открыла перед ней мир литературы, поэзии, сценического слова и стала первым шагом к свободе. Здесь, на школьных утренниках, впервые прозвучал её звонкий, выразительный голос; здесь она с азартом участвовала в спортивных играх и быстро завоевала авторитет среди сверстников. Окончив училище, Бабанова попыталась продолжить образование сначала в Коммерческом институте, а затем на Высших женских курсах, но академическая наука все же вскоре уступила место другой страсти — театру.

Путь на сцену начался почти случайно. Юная Маша Бабанова, работавшая в Замоскворецком отделе народного образования, встретила актрису Евгению Грановскую, которая, услышав её необыкновенно музыкальный голос, воскликнула: «С таким голосом нужно идти в театр!». Эта встреча стала для Бабановой решающей.

В 1919 году она поступила в театральную студию при Художественно-просветительном союзе рабочих организаций (ХПСРО), которой руководил Фёдор Комиссаржевский, выдающийся режиссёр, брат знаменитой Веры Комиссаржевской. Это была школа нового типа — с упором на движение, ритм, акробатику, фехтование, развитие тела как инструмента актёра. В числе её однокурсников — Игорь Ильинский, Михаил Жаров, Асаф Мессерер, Александр Румнев. Все они станут впоследствии легендами театра. Бабанова выделялась особой собранностью и музыкальностью. Комиссаржевский называл её «актрисой с внутренним слухом». Уже первая роль — Фаншетта в «Свадьбе Фигаро» — принесла ей успех и внимание критики. После эмиграции Комиссаржевского в 1920 году студия вошла в труппу Театра РСФСР Первого, которым вскоре стал руководить Всеволод Мейерхольд.

Встреча с Мейерхольдом определила её актёрскую природу. В его мастерской, где всё было подчинено ритму и форме, Бабанова обрела свою сценическую органику. В «Великодушном рогоносце» Ф. Кроммелинка (1922) она сыграла Стеллу, и публика была очарована: хрупкая, почти прозрачная актриса заполнила сцену движением и светом. «Она играет дыханием» — писали критики. Её пластика и голос создавали иллюзию танца, в котором растворялся текст. Под руководством Мейерхольда она сыграла также в спектаклях «Озеро Люль», «Ревизор», «Учитель Бубус». Каждая роль становилась звеном единого художественного метода — театра, в котором мысль выражается движением. Но именно в этой точности, в строгости формы всё чаще ей не хватало человеческого тепла. К концу 1920-х годов Бабанова почувствовала: пора искать новый путь — к живому психологическому театру.

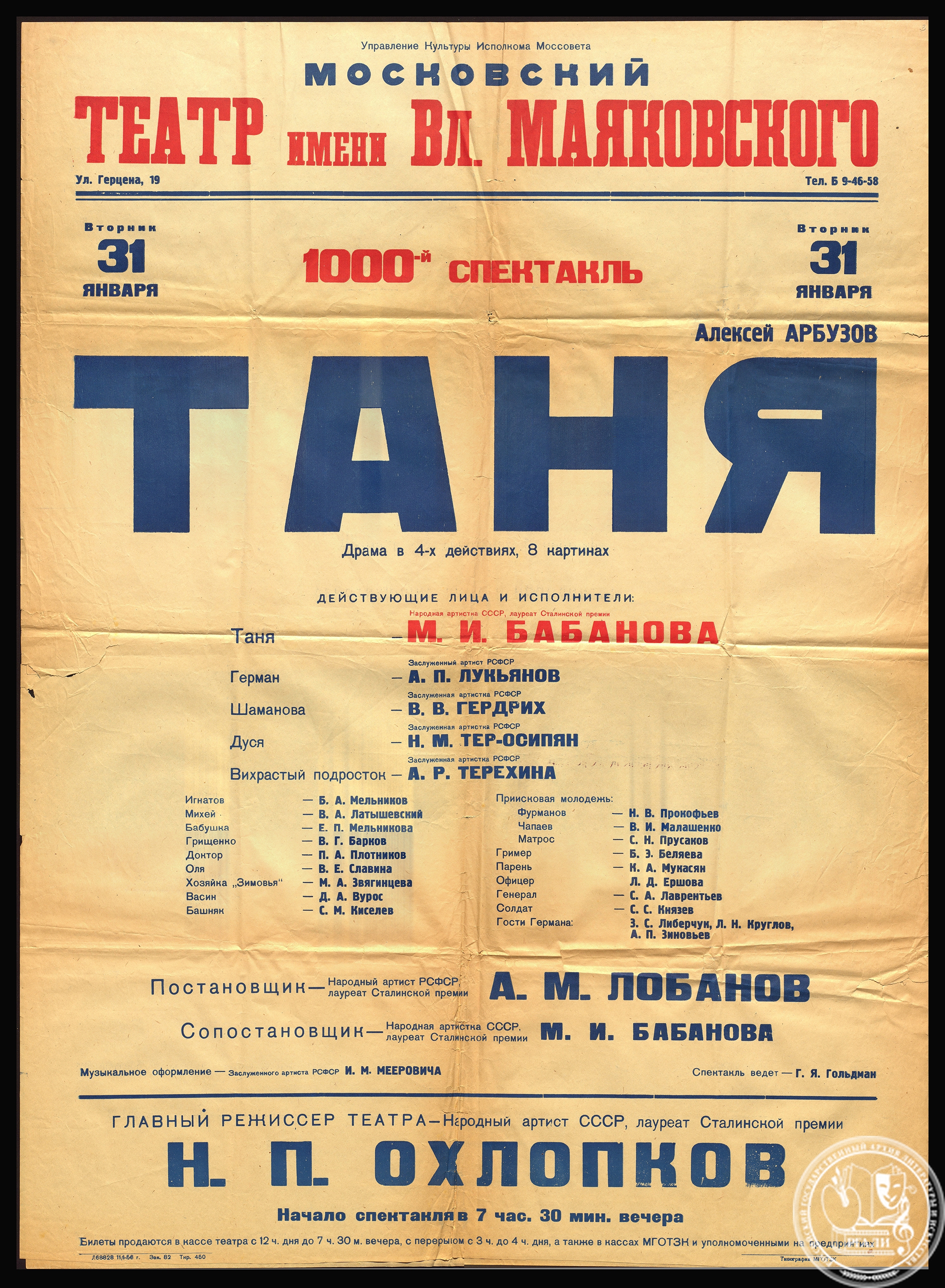

В 1927 году она перешла в Театр Революции (ныне Московский академический театр имени В. Маяковского). Актриса отдала ему более пятидесяти лет творческой жизни. Под руководством Алексея Дмитриевича Попова Бабанова открыла новые возможности своего дарования. Если у Мейерхольда она была «актрисой движения», то здесь стала «актрисой чувства». В её героинях соединились лиризм и ирония, внутренняя чистота и сила. Она сыграла Полину в «Доходном месте» Островского, Гогу в «Человеке с портфелем» Файко, Анку в «Поэме о топоре» Погодина, Джульетту в «Ромео и Джульетте» Шекспира, Диану де Бельфлер в «Собаке на сене» Лопе де Вега, Таню в одноименной пьесе Арбузова, Мари в «Сыновьях трёх рек» Гусева. Настоящий триумф пришёл с ролью Ларисы в «Бесприданнице» — ролью, за которую Бабанова получила Сталинскую премию. Она играла Ларису не как жертву, а как женщину, умеющую чувствовать и прощать. В интонациях ее героини звучала не жалость, а гордая печаль.

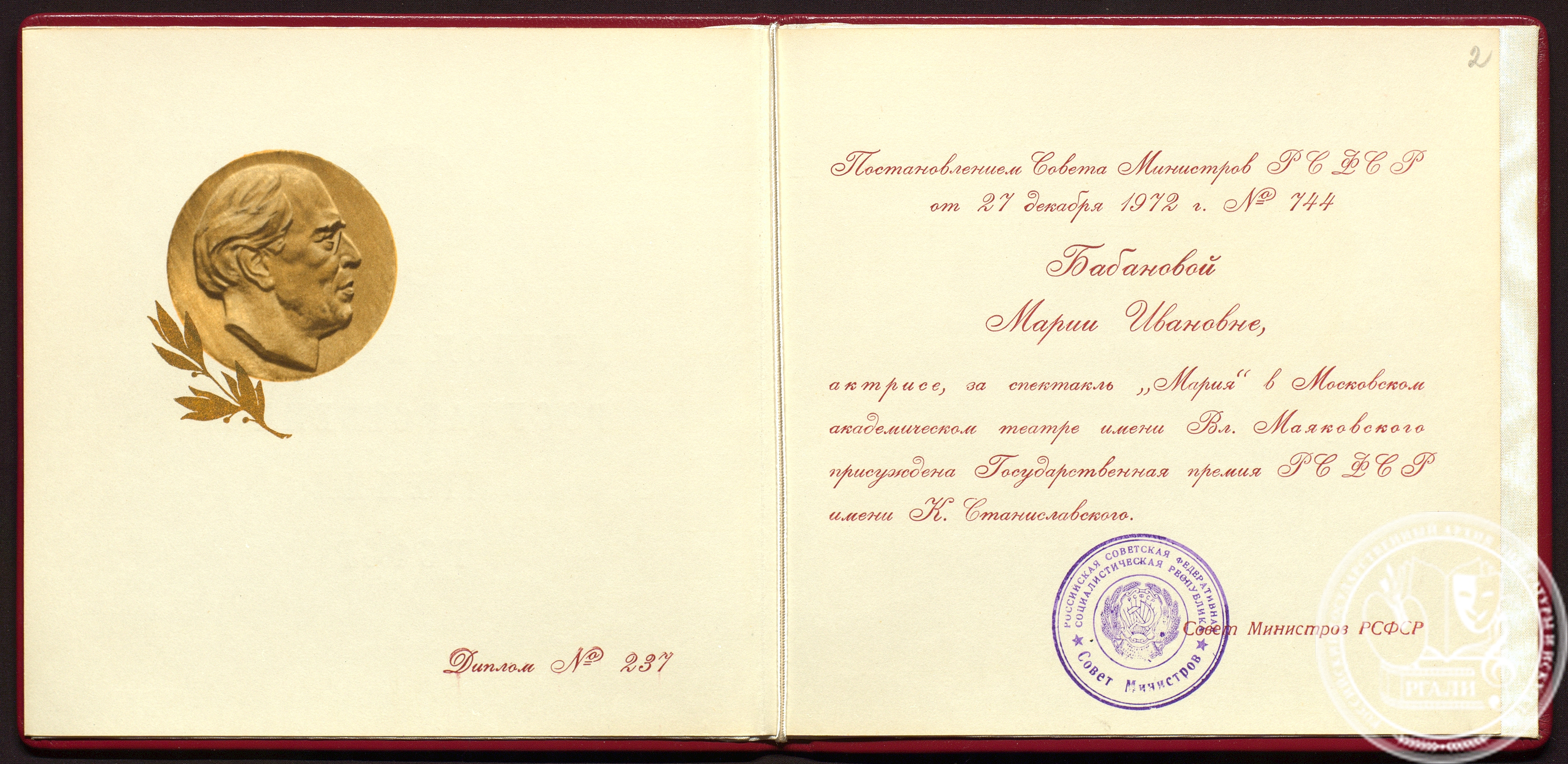

После войны Бабанова продолжала блистать на сцене Театра имени Маяковского, создавая зрелые женские образы. Среди них потрясали публику Софья в «Зыковых» Горького, Мэгги в пьесе Джеймса Барри «То, что знает каждая женщина», Лидия Самойловна в «Марии» А.Д. Салынского, за которую актриса получила Государственную премию РСФСР имени К.С. Станиславского. Это была работа о памяти, одиночестве, сострадании.

Отдельная и удивительная страница творчества актрисы — её работа на радио. Бабанова обладала редким тембром — светлым, серебристым, мгновенно узнаваемым. Для нескольких поколений детей именно её голос был голосом сказки: в её исполнении оживали Андерсен, Уайльд, Экзюпери.

Последней сценической работой Бабановой стала роль Жены в пьесе Эдварда Олби «Всё кончено» (МХАТ, 1979). В этом спектакле, записанном для телевидения, она играла с редкой внутренней свободой и бесстрашной правдой. Казалось, что сама жизнь говорит через её героиню — усталую, но не потерявшую достоинства.

Мария Ивановна Бабанова ушла из жизни в возрасте 82 лет, сыграв в театре, кино и на радио множество ролей, которым можно верить, которые были словно само дыхание.

«Роль, — говорила актриса — это повод, чтобы выразить то, что у тебя накопилось, чем тебе хочется поделиться с людьми». Слова, ставшие её жизнью и её театром.

* * *

Материалы Марии Ивановны Бабановой поступили в РГАЛИ в 1984–1992 годах, а также в начале 2020-х годов. Хотя творческий архив актрисы невелик по объёму, он удивительно полно отражает почти весь её сценический путь. Роли Бабановой в ГОСТИМе и Театре Революции запечатлелись в большом количестве фотографий: в архиве представлены снимки из спектаклей «Озеро Люль», «Доходное место», «Рычи, Китай!», «Собака на сене», «Ромео и Джульетта», «Поэма о топоре», «Зыковы», «Дядюшкин сон» и других постановок.

Особый интерес представляют документы, связанные с двумя последними работами актрисы — спектаклями «То, что знает каждая женщина», сыгранным совместно с актёрами ленинградских театров, и «Все кончено», поставленном во МХАТе. Эти постановки зафиксированы не только на фотографиях, но и в программах, афишах, рецензиях.

Творческие документы фонда дополняют статьи и критические отклики о спектаклях с участием М.И. Бабановой, а также два радиосценария — «О, счастливые дни» С. Беккета и «Круг» С. Моэма. Именно над ними актриса работала в последние дни жизни, однако замысел остался незавершённым.

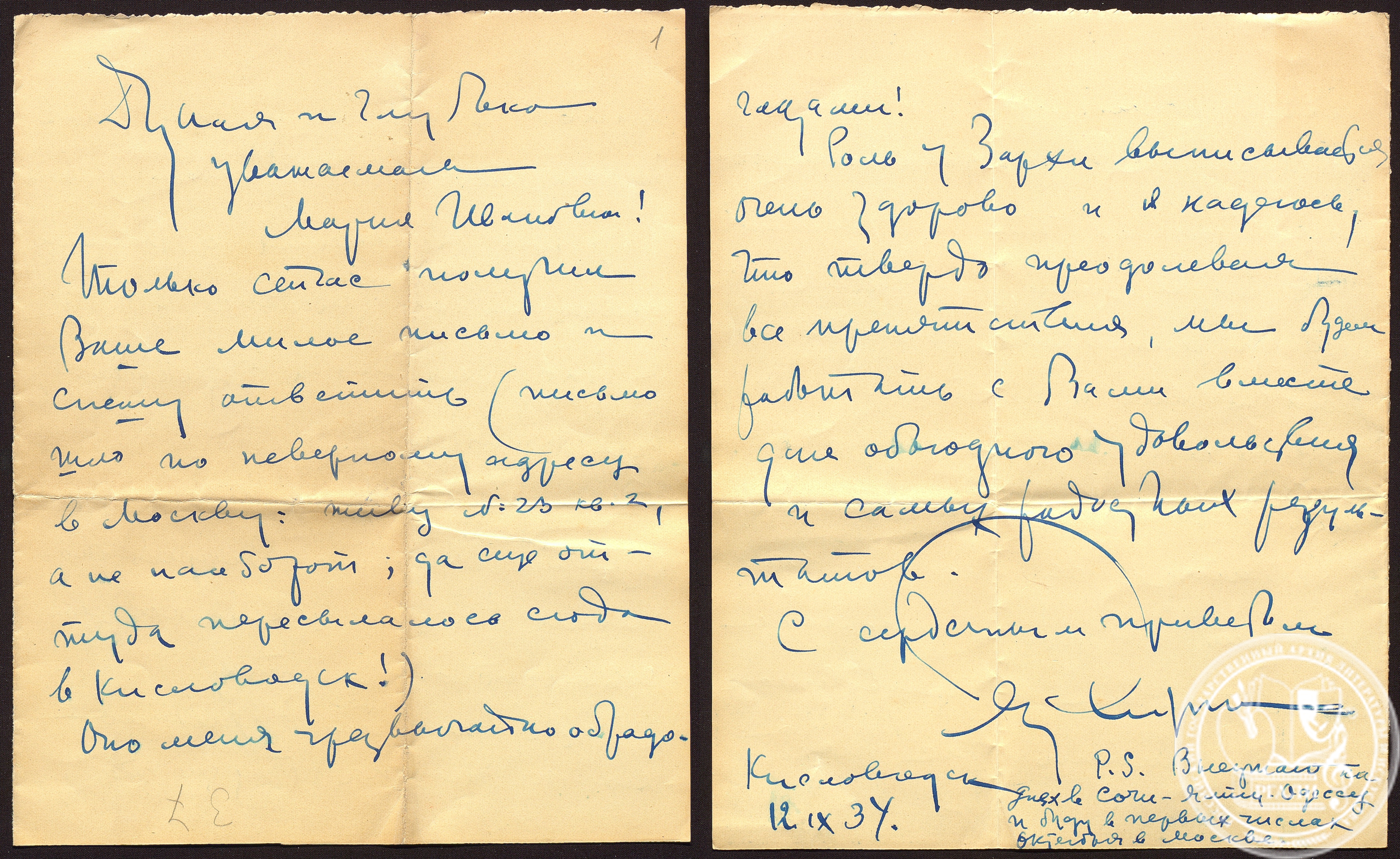

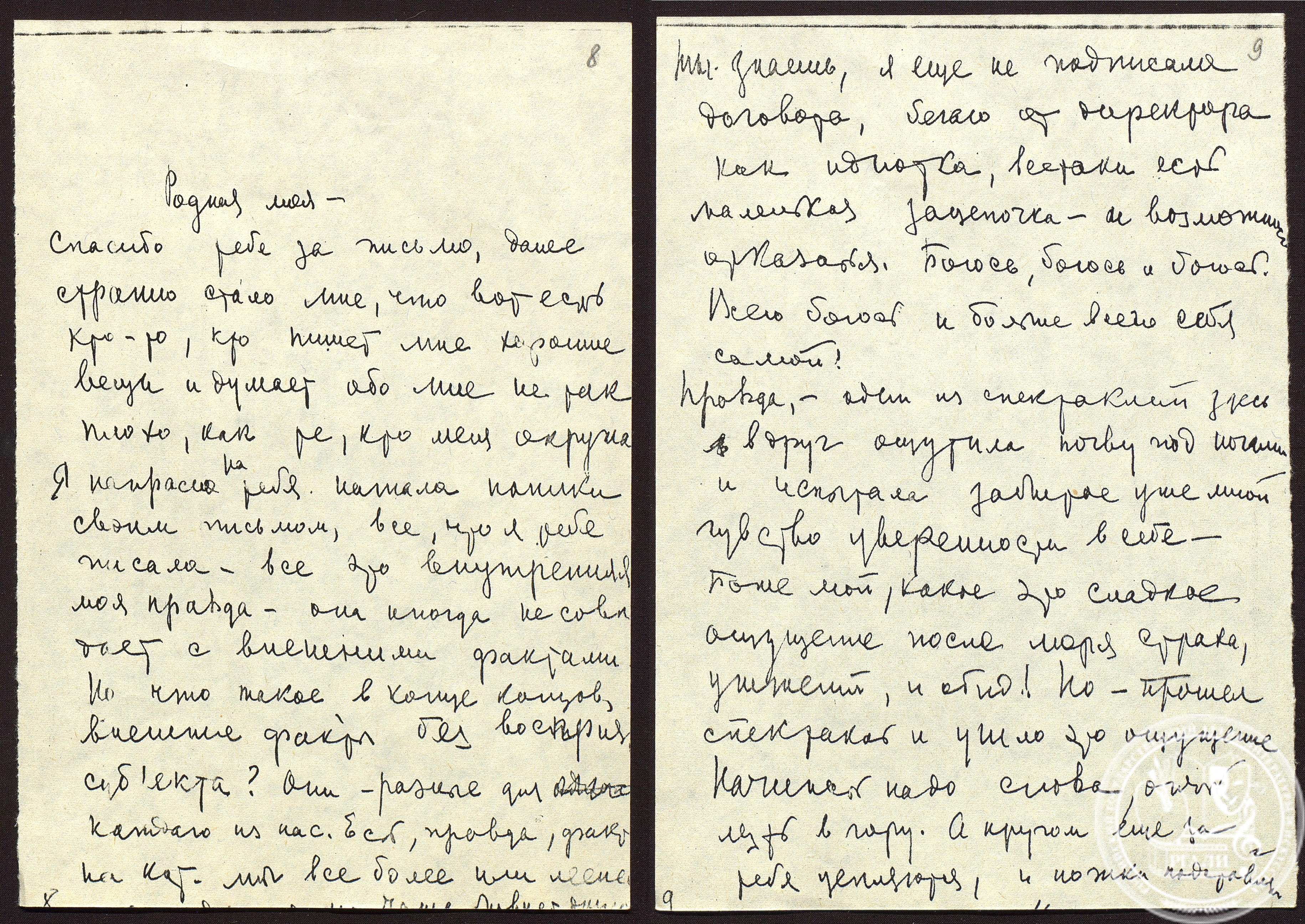

Среди её корреспондентов — выдающиеся деятели театра и культуры: Н. Абалкин, С. Бирман, С. Дрейден, Ф. Раневская, Т. Щепкина-Куперник, А. Эфрос. В архиве сохранилось множество писем от зрителей, поздравительных телеграмм, выражающих благодарность и восхищение её искусством. Кроме того, в фонде отложилось большое количество статей и заметок из газет и журналов о самой Бабановой и ее ролях.

Г.И. Терехова,

главный специалист РГАЛИ