Была пора: театра зала

То замирала, то стонала,

И незнакомый мне сосед

Сжимал мне судорожно руку,

И сам я жал ему в ответ,

В душе испытывая муку,

Которой и названия нет.

Толпа, как зверь голодный, выла,

То проклинала, то любила,

Всесильно властвовал над ней

Могучий, грозный чародей.

А.А. Григорьев

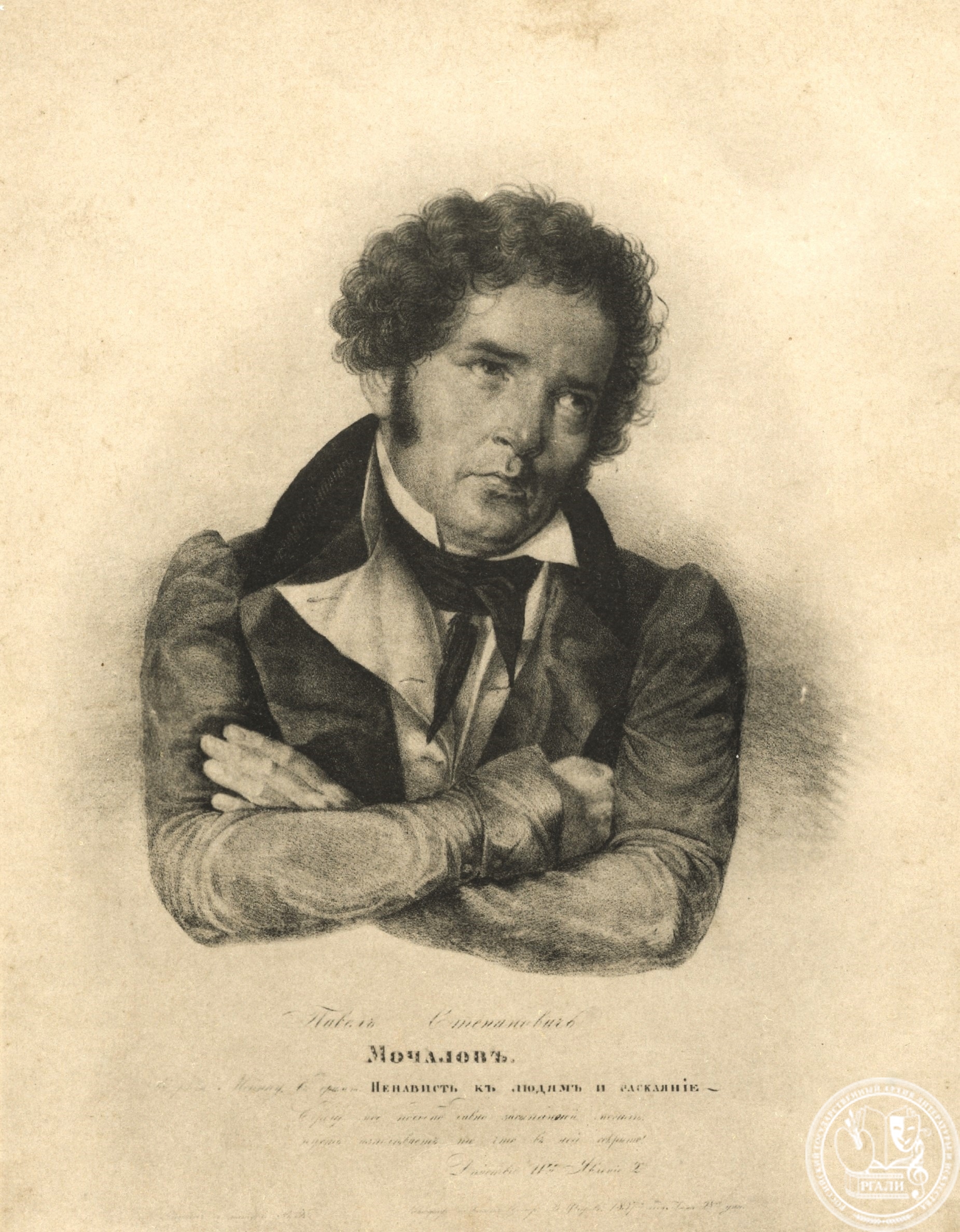

«Могучий, грозный чародей», – это слова известного поэта и критика Аполлона Григорьева об одном из великих трагиков XIX века Павле Степановиче Мочалове.

Мочалов появился на свет в семье московских актеров крепостного театра, принадлежавшего Н.Н. Демидову. Отец, Степан Федорович, и мать, Авдотья Ивановна, воспитывали еще троих детей — Марию, Василия и Платона, и все они унаследовали любовь родителей к театру, а впоследствии стали артистами. Когда Павлу исполнилось три года, отец перешел в профессиональную труппу единственного в то время в Москве Петровского театра. После разрушительного пожара, уничтожившего здание театра в 1805 году, по указу Александра I был учрежден Императорский театр, и С.Ф. Мочалов стал одним из первых его артистов. Вскоре по ходатайству Дирекции императорских театров Степан Федорович и его семья получили вольную.

Атмосфера искусства, царившая в доме Мочаловых, благоприятно сказывалась на развитии артистических способностей у детей. С юных лет все свое свободное время они посвящали театру, часто разыгрывали любительские спектакли, благодаря чему маленький Павел рано научился читать и полюбил декламацию.

Годы учебы будущего актера прошли в пансионе братьев Терликовых, входившем в разряд лучших частных пансионов Москвы. Там Павел изучал, помимо общего курса, изящную словесность и французский язык, что впоследствии пригодилось на сцене. В то время обучение в частном пансионе было немыслимо для крепостного, поэтому получение вольной отцом семейства сыграло решающую роль на пути к достижению цели. Стать актером – была заветная мечта юноши.

По окончании пансиона он начал готовиться к дебюту под руководством отца. В первый раз на сцену Московского театра Павел вышел в 1817 году, представ перед зрителями в роли Полиника в трагедии В.А. Озерова «Эдип в Афинах». В этом же спектакле участвовали его отец и сестра Мария, сыгравшие роли Эдипа и Антигоны. «Едва за кулисами раздался молодой, полный жизни голос Полиника: “Ах, где она, вы к ней меня ведите”, – как электрическая искра этот голос поразил всех… и вбежал на сцену в первый раз Мочалов! Невольно раздались аплодисменты, актеры, публика – все оживились. Мочалов играл великолепно, рукоплескания не прерывались, триумф был полный», – так описывал в своих воспоминаниях дебют Павла Степановича известный актер А.А. Стахович. С этого момента известность актера начала расти с каждым новым спектаклем, ему посвящались стихи, в газетах сообщали о появлении на сцене нового блестящего трагика.

Обладая необыкновенной эмоциональной гибкостью в передаче разных оттенков чувств, а также исключительно развитым воображением, П.С. Мочалов быстро завоевал авторитет и признание зрителей. Крупнейшие деятели эпохи: Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.Н. Островский И.С. Тургенев, А.И. Герцен и др. в своих статьях, рассказах, письмах и воспоминаниях указывают, что Мочалов находился в центре внимания общества. «Какая натура, какая правда, простота, тонкость в малейших изгибах, в малейших оттенках человеческой речи, человеческих ощущений», – говорил критик С.Т. Аксаков.

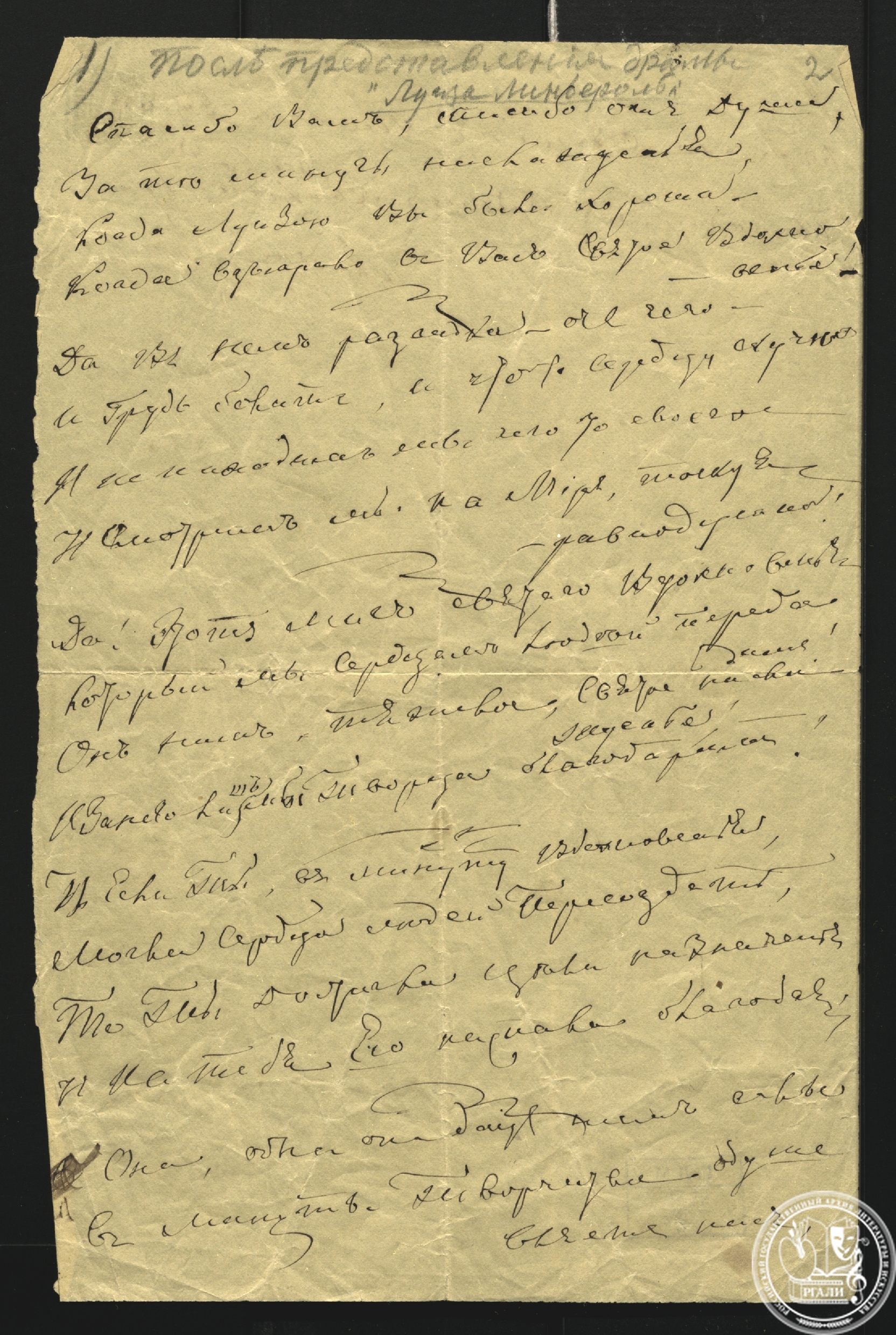

С 1824 года П.С. Мочалов – актер Малого театра. Именно в его исполнении публика впервые увидела Чацкого в пьесе «Горе от ума» А.С. Грибоедова, Павел Степанович первым открыл русской сцене трагедии У. Шекспира и Ф. Шиллера. А еще он представил на сцене театра свою собственную драму «Черкешенка», сыграв в 1840 году роль Джембулата.

Всего за время служения в Малом театре Мочаловым было сыграно более 250 ролей в различных спектаклях: Алеко («Цыганы» А.С. Пушкина); Гамлет, Отелло, король Лир, Ричард III, Ромео (в одноименных трагедиях У. Шекспира); Жермани («Тридцать лет, или Жизнь игрока» В. Дюканжа); Кин («Кин, или Гений и беспутство» А. Дюма-отца); Мейнау («Ненависть к людям и раскаяние» А. Коцебу); Дон Карлос, Карл Моор, Миллер и Фердинанд, Мортиметр («Дон Карлос», «Разбойники», «Коварство и любовь», «Мария Стюарт» Ф. Шиллера); Шекспир («Влюбленный Шекспир» А. Дюваля) и др.

«Все, что переживал великий артист, входя в высокую мысль Гамлета, – отмечал известный литератор и философ С.Н. Дурылин, – в грозное страдание короля Лира, в темную страсть Ричарда III, в благородный гнев Отелло, – все это отражалось на его лице с такой выразительной правдой, с такой потрясающей силой, что зритель не мог оторваться от этого лица, – и, хотя бы на сцене царило безмолвие, – зритель оставался вовлечен в самое напряженное действие, увлечен в самую неотразимую борьбу. Мочаловские паузы – это было говорящее, мало того, – это было действующее молчание. Ласка и ненависть, восторг и презрение, нежность и гнев излучались из глаз Мочалова, когда он преображался на сцене то во влюбленного Ромео, то в ненавидящего Франца Моора, то в безумного игрока Жоржа Жермани, то в короля Лира, охваченного мировой скорбью».

«Первый Гамлет России» – так прозвали Павла Мочалова зрители. Именно эта роль стала венцом творчества актера, в которой с наибольшей свободой и полнотой выразился его гений.

П.С. Мочалов жил в сложную эпоху. Будучи юношей, он стал свидетелем Отечественной войны 1812 года, в зрелом возрасте – восстания декабристов, а затем — идейной борьбы в области искусства, когда традиция впервые встала на пути зарождавшейся революционной оппозиции. Все это не могло не повлиять на становление артиста. На тот момент все бунтарское в обществе мыслилось передовым, а в искусстве воплощалось в образ героя, вступившего в бой против несправедливости мира, отстаивающего свою личную честь и свободу. Мочалов в лучших своих ролях утверждал эту тему борьбы.

Круг знакомств артиста был достаточно широк, однако далеко не все документы, свидетельствующие об этом, сохранились. В период творческого расцвета судьба свела его с актерами В.И. Живокини, В.А. Каратыгиным, М.Д. Львовой-Синецкой, П.И. Орловой-Савиной, П.М. Садовским, И.В. Самариным, М.С. Щепкиным; поэтами и писателями Н.В. Беклемишевым, А.И. Герценом, Н.В. Гоголем, И.П. Клюшниковым, А.В. Кольцовым, А.Н. Островским, Н.А. Полевым, Н.В. Станкевичем, М.А. Стаховичем, И.С. Тургеневым, Н.Г. Цыгановым; драматургом А.А. Шаховским; критиками В.П. Боткиным, С.Т. Аксаковым, В.Г. Белинским; историком Т.Н. Грановским и другими деятелями науки и искусства.

Однако времена и вкусы публики менялись, а манера игры Павла Степановича оставалась прежней — долгие паузы, назидательные интонации, нередко избыточные эмоции. Тема романтического героя-одиночки, стремящегося исправить мир своим личным подвигом, постепенно угасала. Былая популярность уходила в прошлое, и актерский стиль Мочалова начал восприниматься как устаревший. Дирекция императорских театров вернула Павла Степановича к мелодраматическим ролям. С 1841 года он не сыграл ни одной новой роли в пьесах любимого им У. Шекспира. Произведения Ф. Шиллера по требованию цензуры ставились все реже. Отсутствие подходящего репертуара, уколы критики – все это тяжело действовало на артиста. Он стал чаще ездить на гастроли в провинцию, где, находясь вдали от наблюдения чиновников Дирекции императорских театров, окруженный друзьями-артистами и любимой публикой, словно возрождался. В марте 1848 года, возвращаясь в Москву после очередной поездки, он сильно простудился и через несколько дней скоропостижно скончался. И тогда о нем все заговорили снова…

Имя П.С. Мочалова стало синонимом трагедии, страсти и подлинного артистического гения. Его лучшие традиции стали основой творчества многих великих художников сцены. Восхищаясь творчеством Павла Степановича, известная актриса М.Н. Ермолова писала: «Как солнце на небе сияет имя этого несравненного буйного гения, равные которому родятся только веками».

* * *

Несмотря на широкий кругозор и обширный круг знакомств, Павел Степанович при жизни не заботился о своем личном архиве и сохранении собственного наследия. Его материалы, количество которых крайне невелико, отложились лишь в Государственном театральном музее им. А. Бахрушина и в РГАЛИ, где находится небольшой личный фонд П.С. Мочалова (№ 881). Он насчитывает 15 единиц хранения за 1828–1898 годы и был создан в 1948 году; в последующем пополнялся из различных собраний ЦГЛА—ЦГАЛИ.

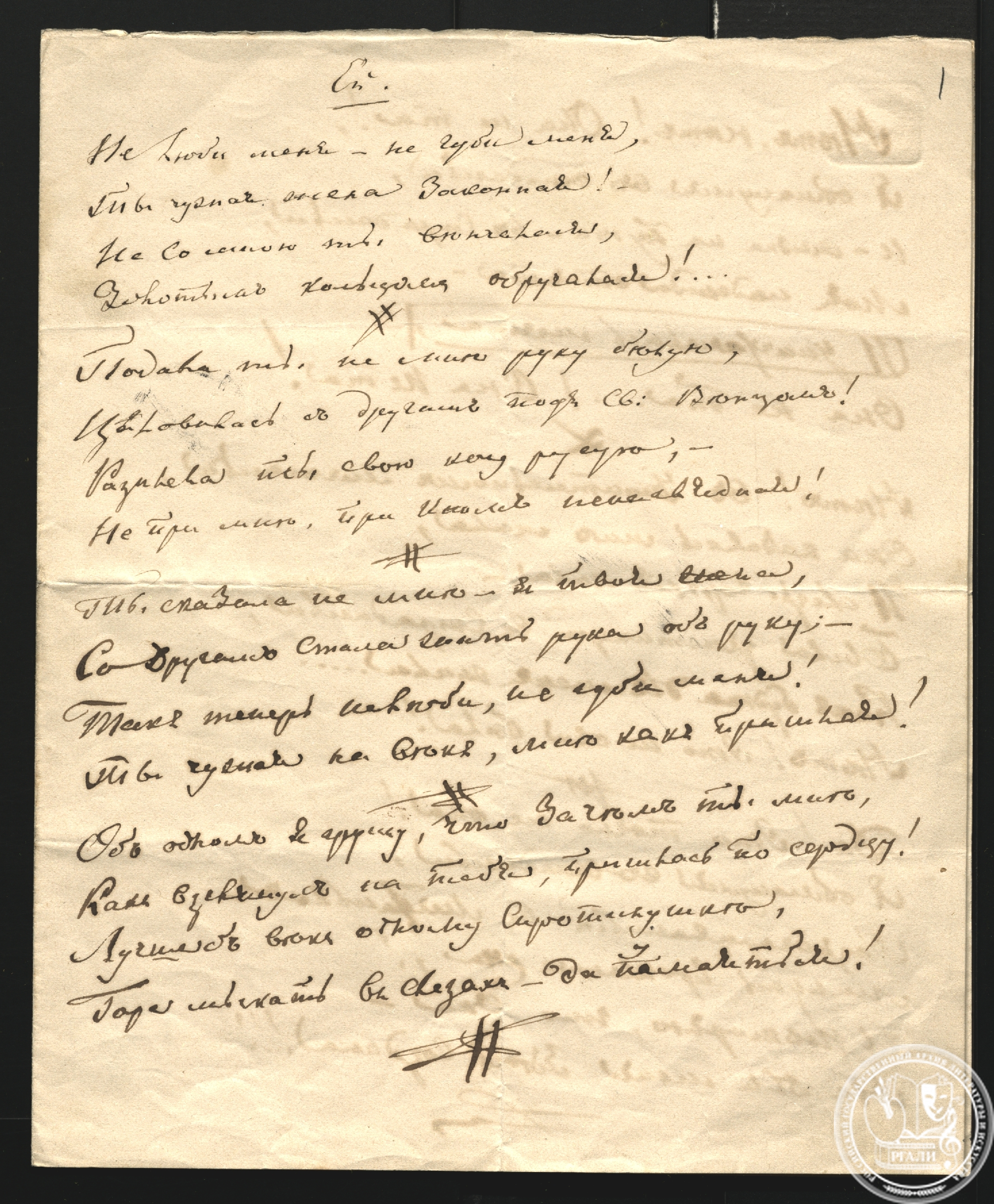

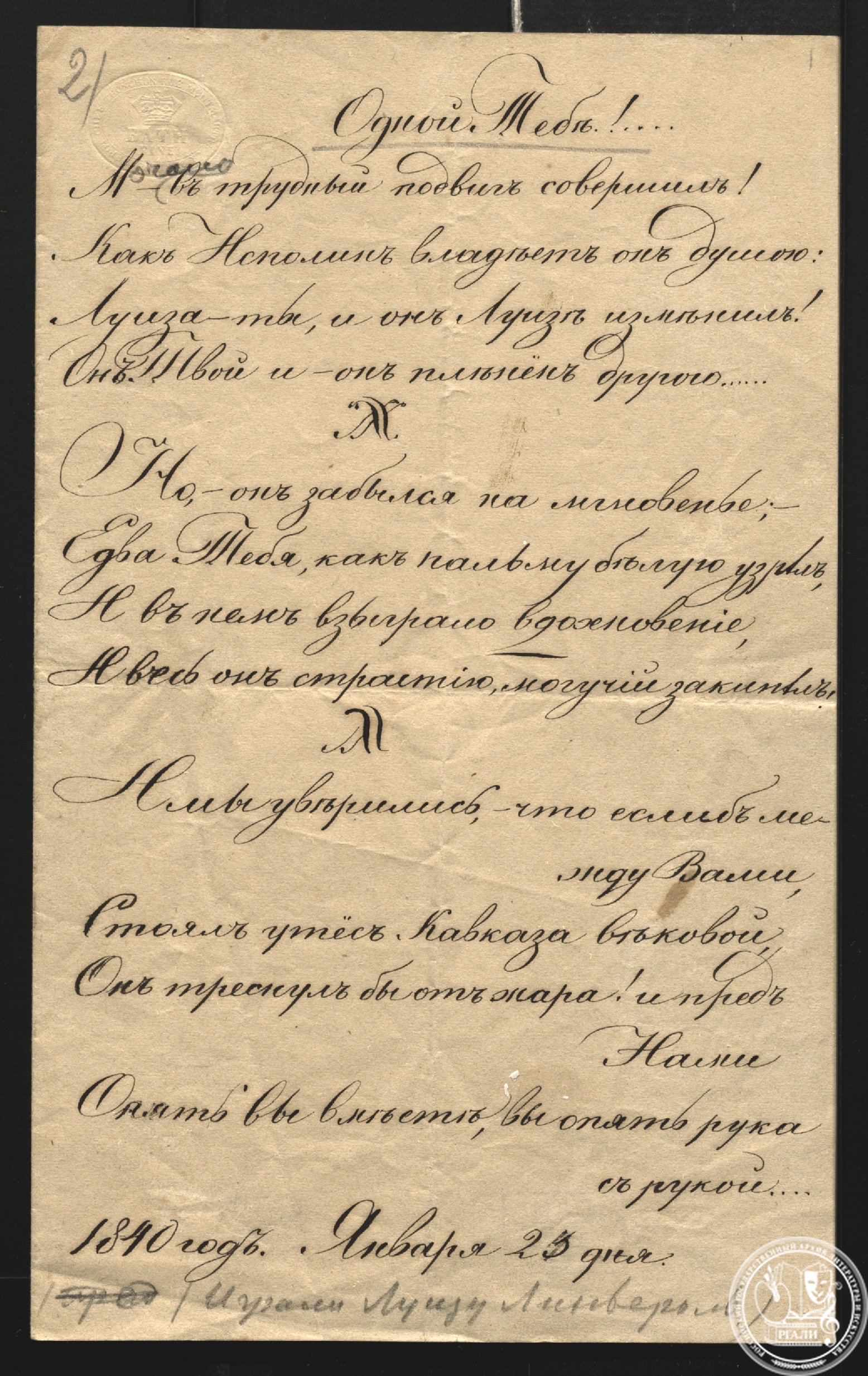

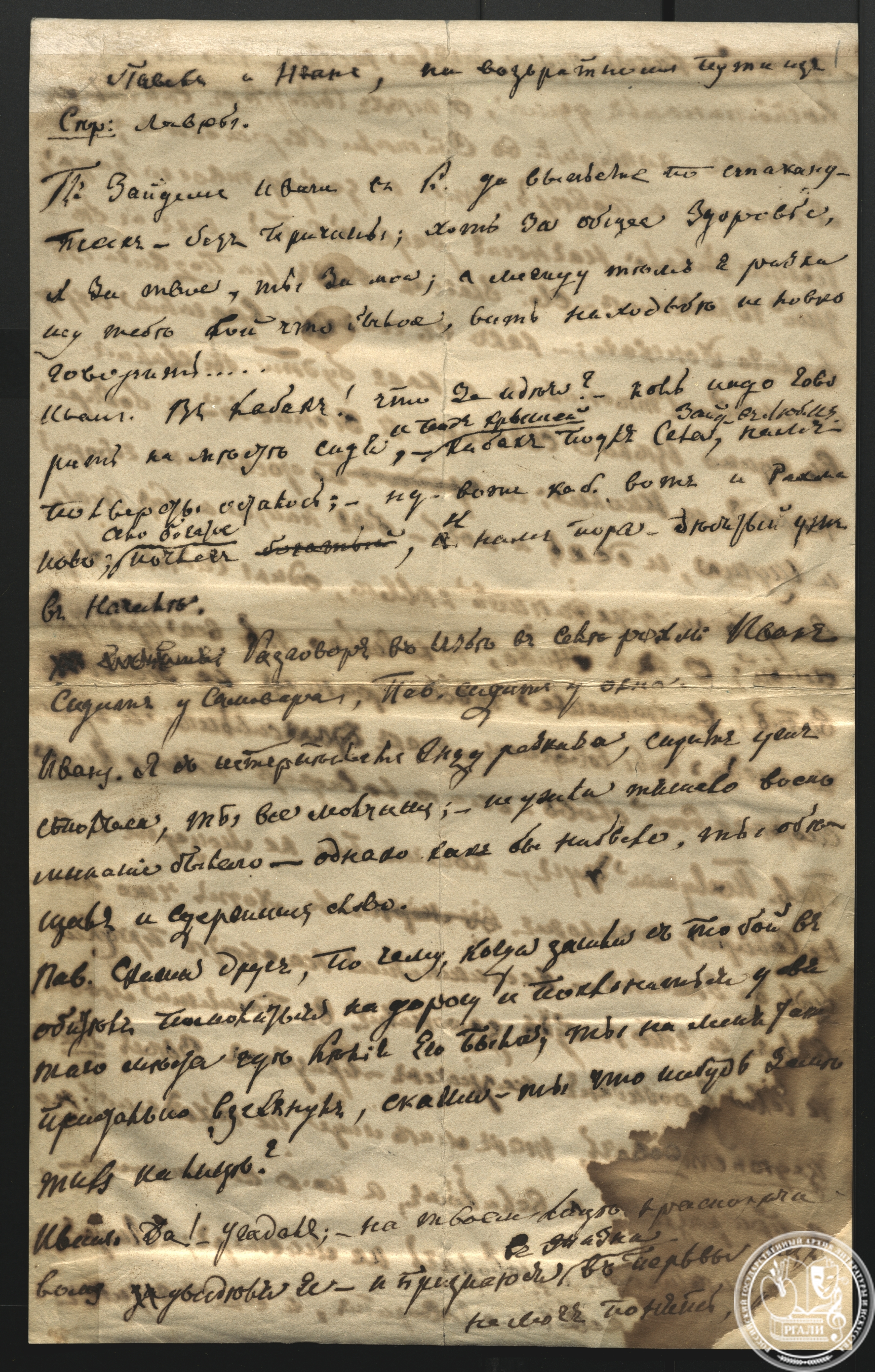

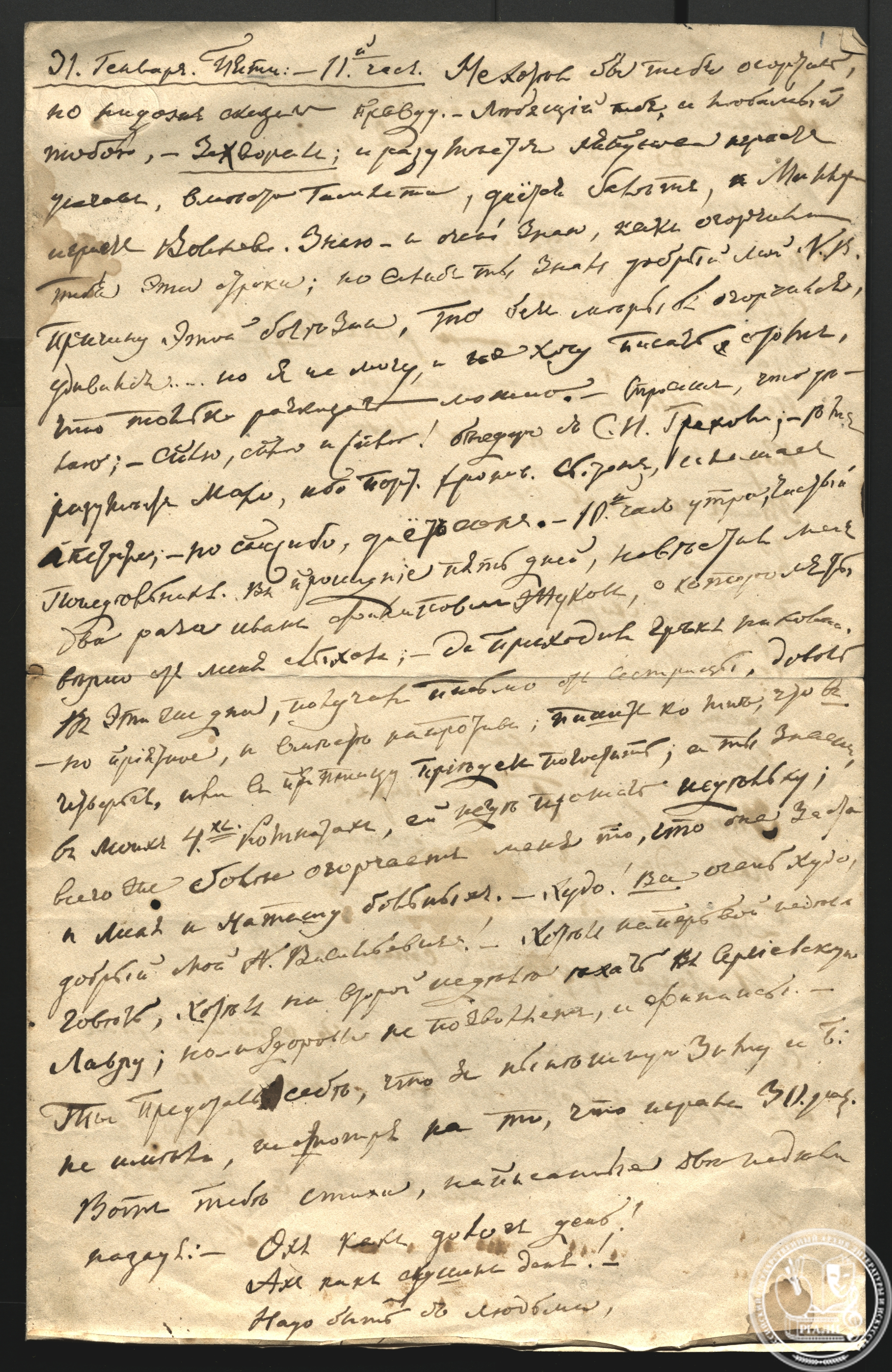

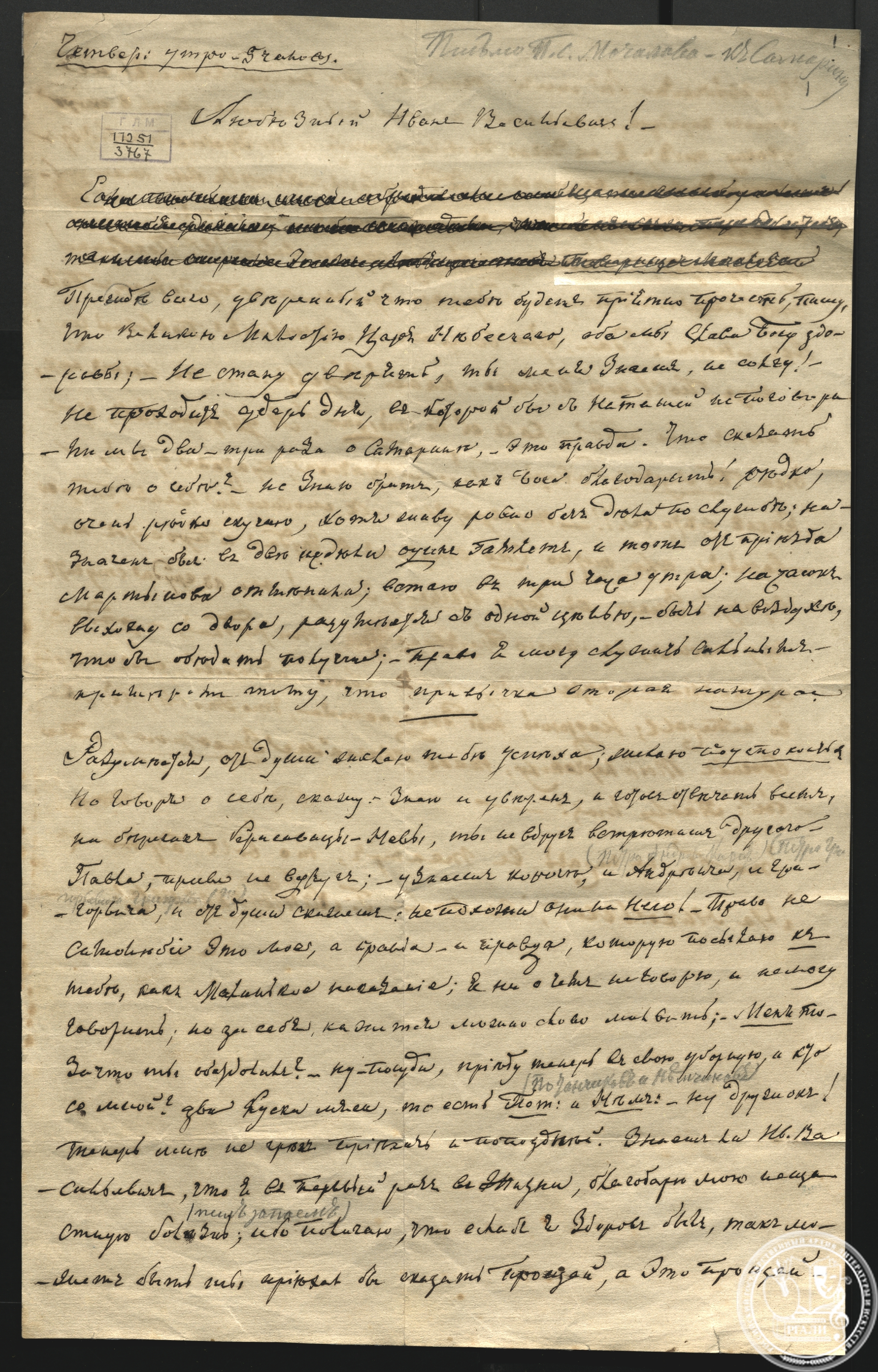

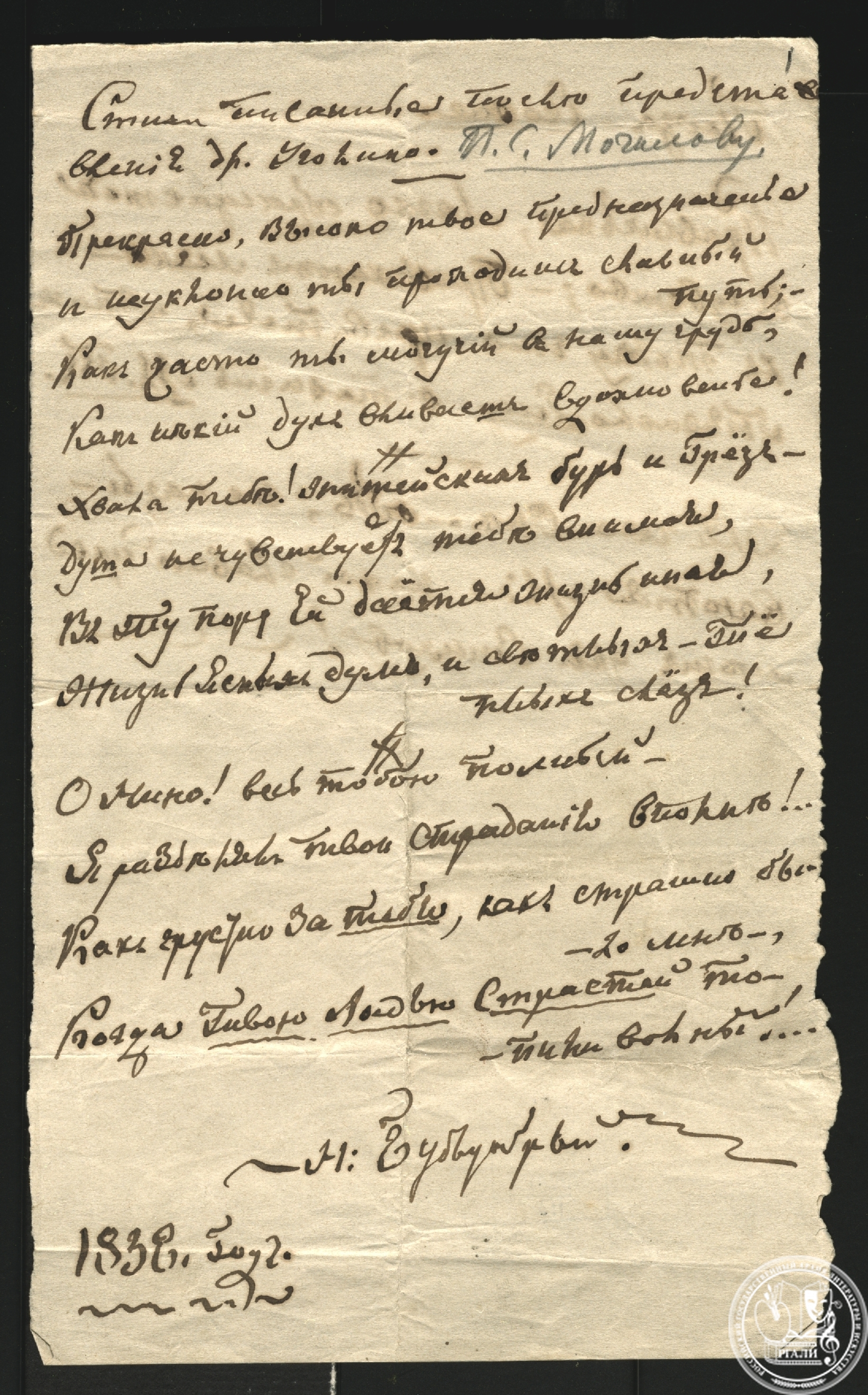

В составе фонда — автографы стихотворений П.С. Мочалова, дневник с записями о П.И. Орловой-Савиной, а также отрывок из его пьесы «Павел и Иван на возвратном пути из Сергиевой Лавры». В РГАЛИ сохранились письма Павла Степановича к поэту Н.В. Беклемишеву и актеру И.В. Самарину за 1847 г. о текущих делах и творческих планах. Не менее любопытны стихотворения, посвященные артисту, каталог выставки, устроенной Обществом любителей российской словесности в память о П.С. Мочалове и его портрет.

О.А. Лапунова,

ведущий специалист РГАЛИ