«Мне светлая река, поля, луга дубравы

И ключ живой воды дороже всякой славы» –

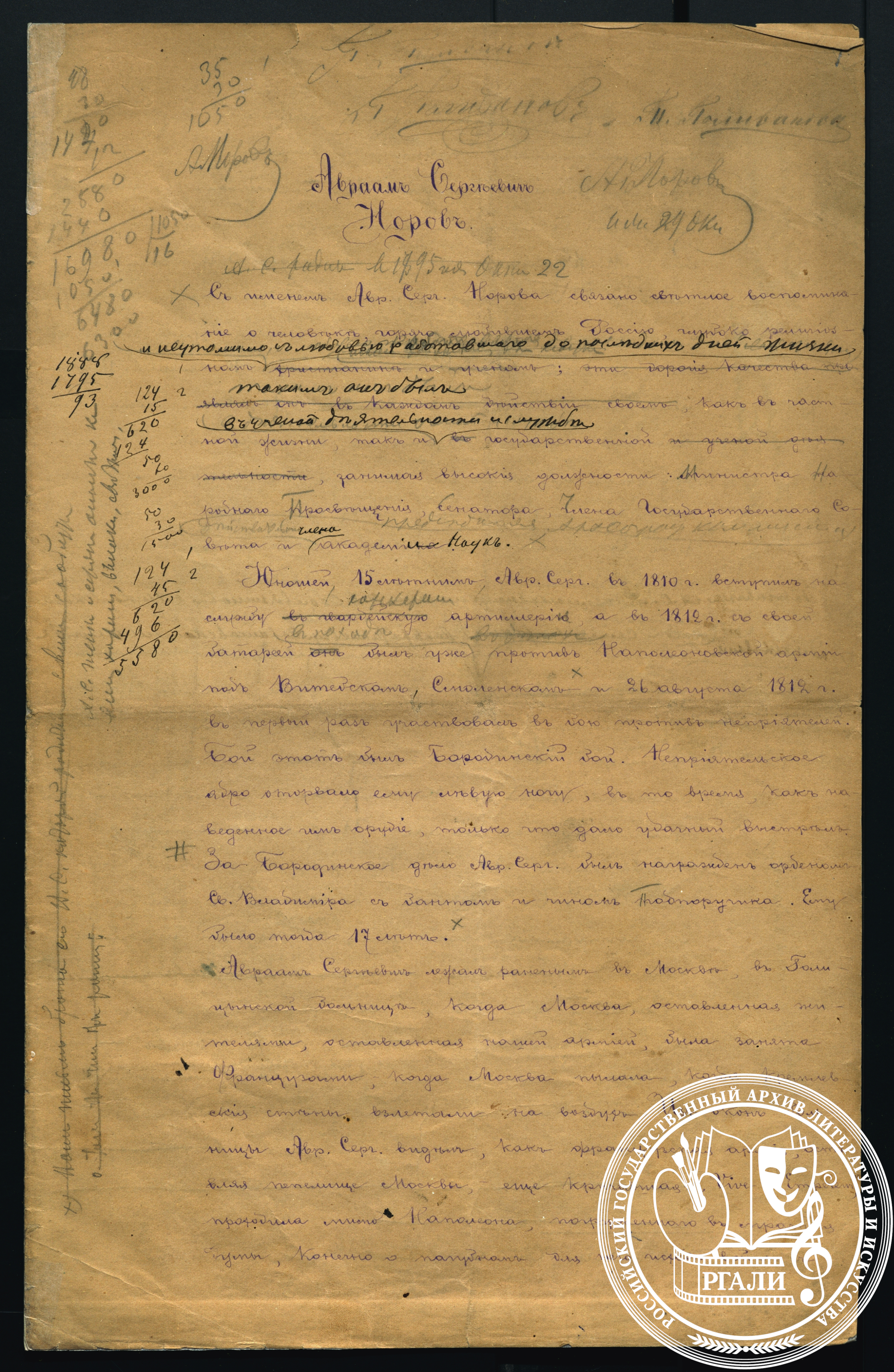

эту цитату из Вергилия, по заверению неизвестного биографа, А.С. Норов произнес, любуясь природой окрестностей имения своей сестры за два года до смерти (РГАЛИ Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 2). За его плечами была насыщенная жизнь, полная отваги, творчества, служения Родине и путешествий, доказавшая искреннее стремление Авраама Сергеевича не к славе, а к пользе — для себя и своего Отечества.

Авраам, младший сын Саратовского губернского предводителя дворянства, вместе со своими братьями Василием и Александром получил сначала по обычаю домашнее образование, а затем поступил в Благородный пансион при Московском университете. Господствовавшее тогда гуманитарное по преимуществу образование как нельзя лучше совпало и с талантами молодого человека, с детства тянувшегося к литературе и иностранным языкам. Однако проучившись почти три года, перейдя из пансиона в Московский университет, он оставил его. Это, однако, нисколько не отразилось на знаниях и кругозоре будущего сенатора и министра, поскольку, обладая феноменальными способностями, к зрелому возрасту Авраам Сергеевич знал более 10 языков, включая многие древние, и даже незадолго до этого открывший свои тайны древнеегипетский.

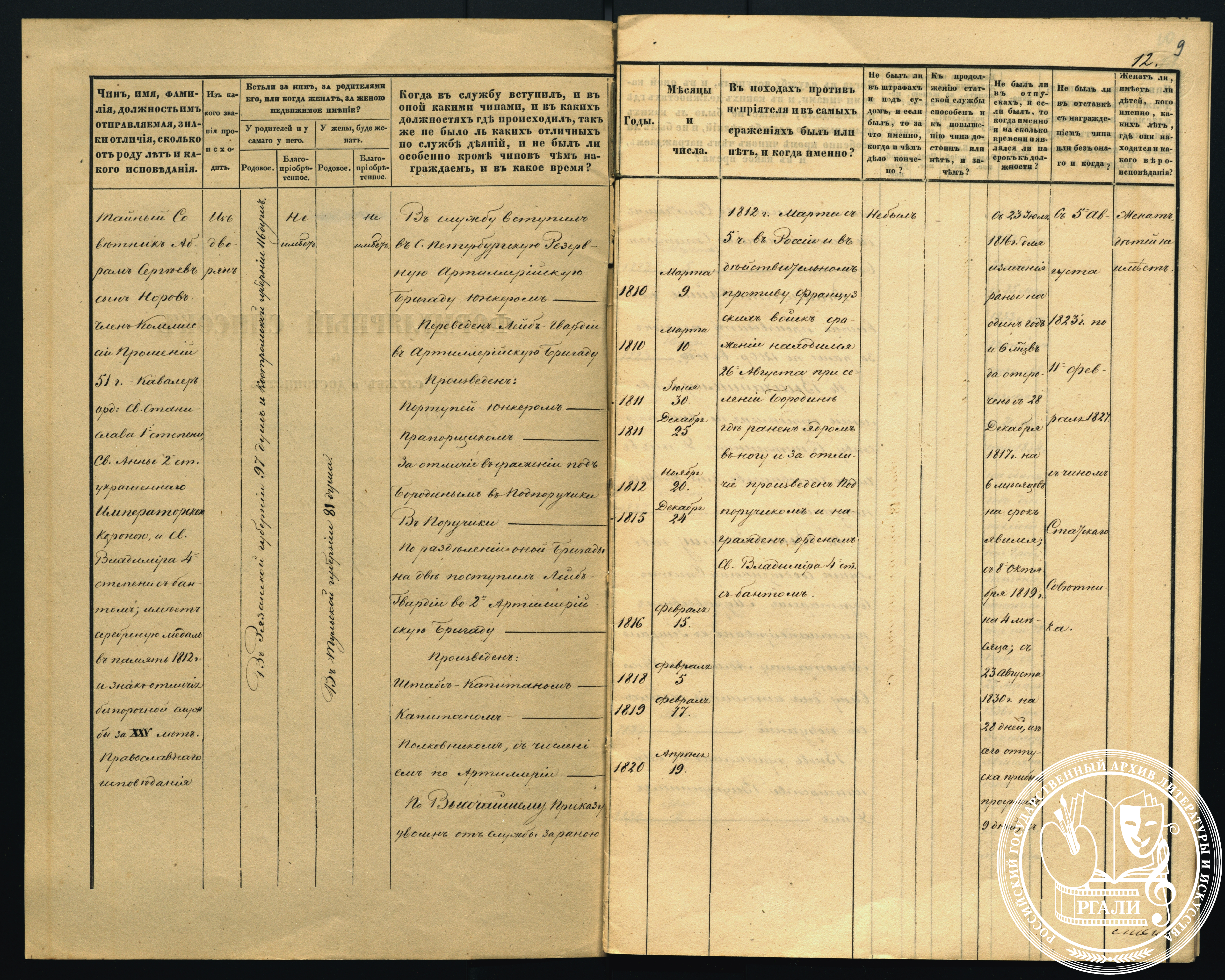

Пятнадцати лет юноша начал службу в лейб-гвардии Конной артиллерии, а через два года участвовал в Бородинской битве. Тогда, проявив исключительное мужество, он получил тяжёлое ранение, которое привело к ампутации: левую ногу отняли почти наполовину, и впоследствии Норов никогда не маскировал одеждой это увечье, считая его, скорее, доблестью и заслугой. Тяжелые события не сломили дух молодого человека и подтолкнули к саморазвитию: продолжая оставаться на военной службе, он почти два года путешествовал по Германии, Франции, Италии и Сицилии (вероятно, и с осведомительными целями), создав за это время несколько ценных корреспонденций, опубликованных в русских журналах и вышедших вскоре отдельными книгами. Полностью военную службу А.С. Норов оставил лишь в 1823 году, выйдя в отставку в чине полковника.

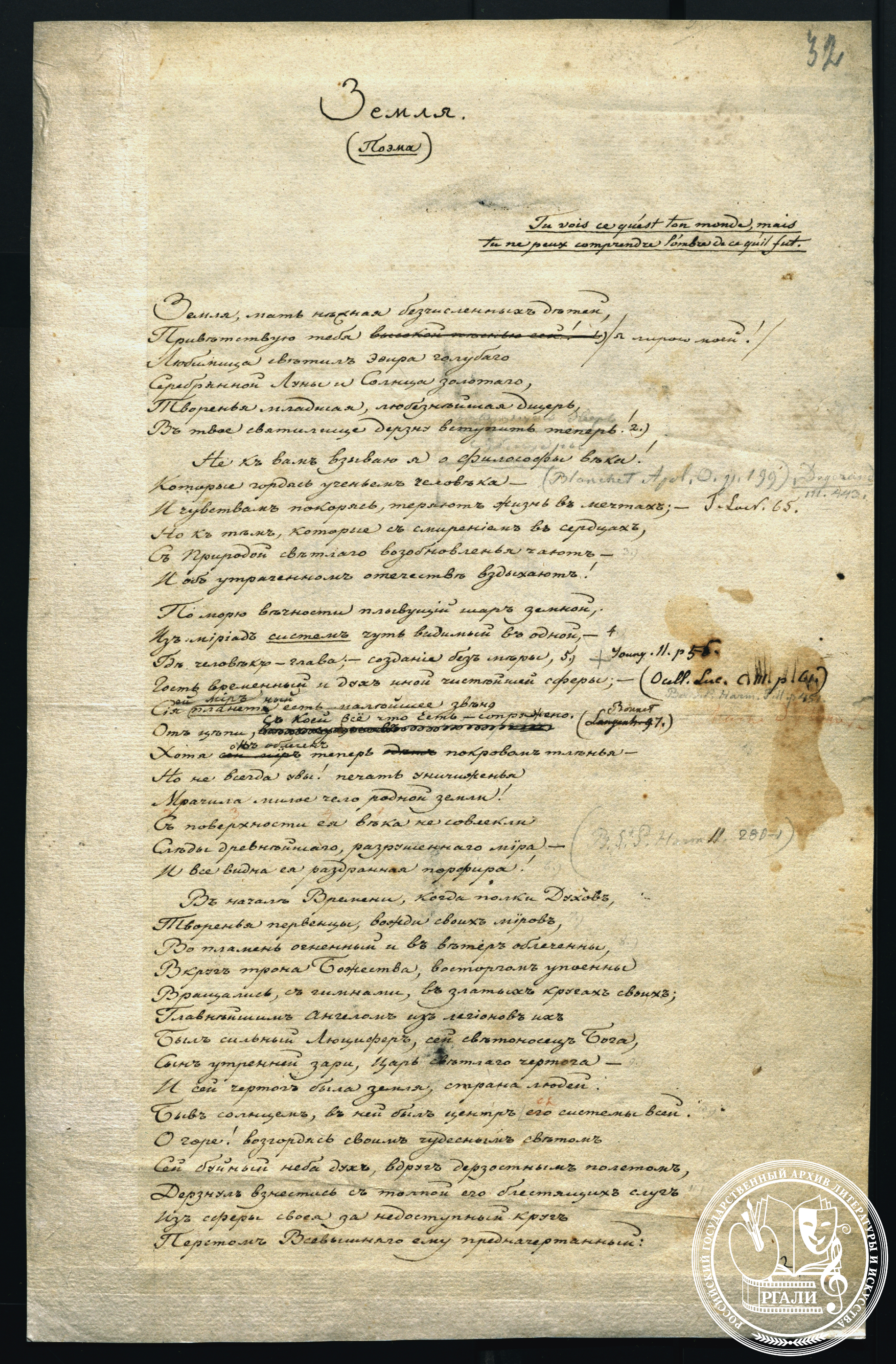

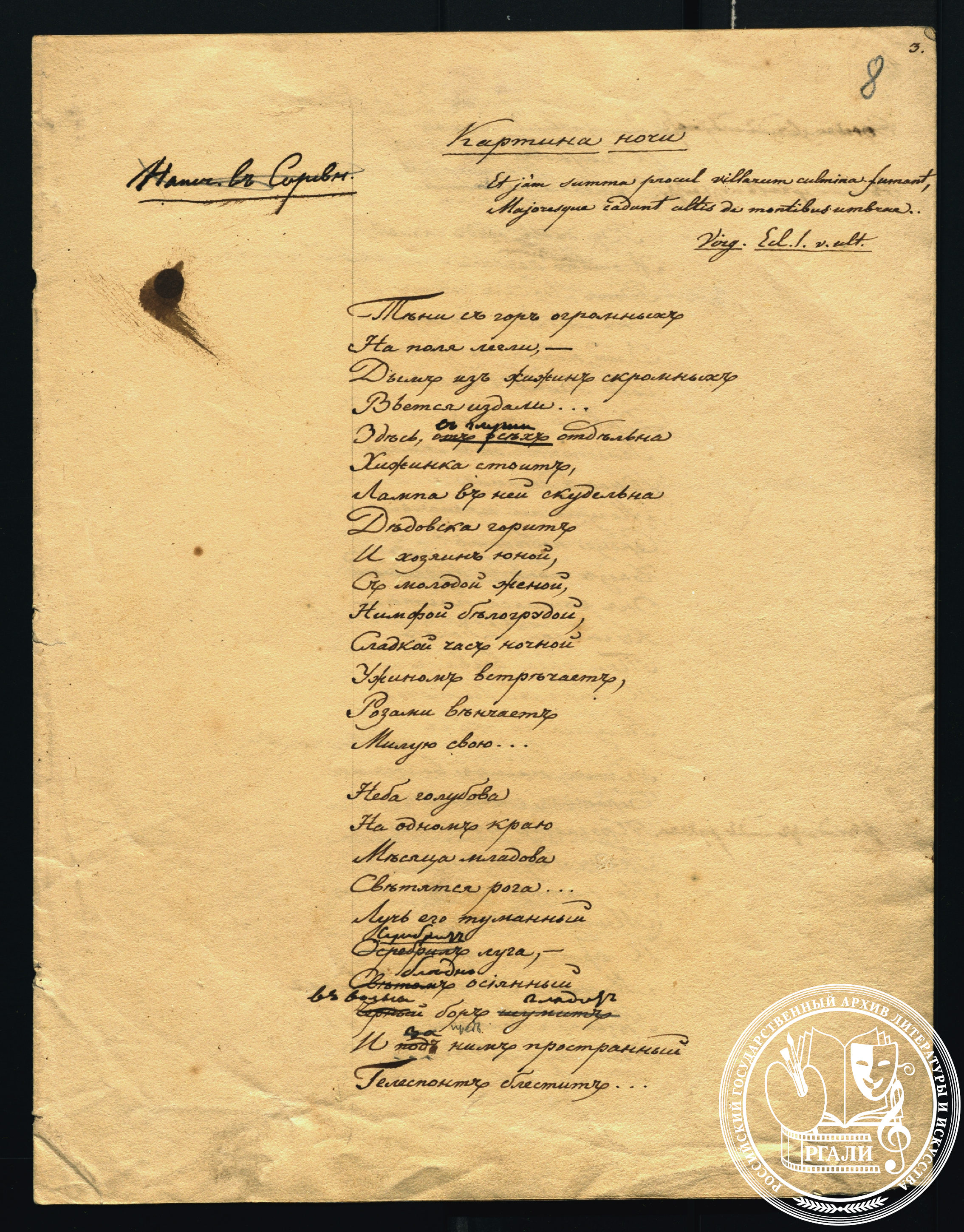

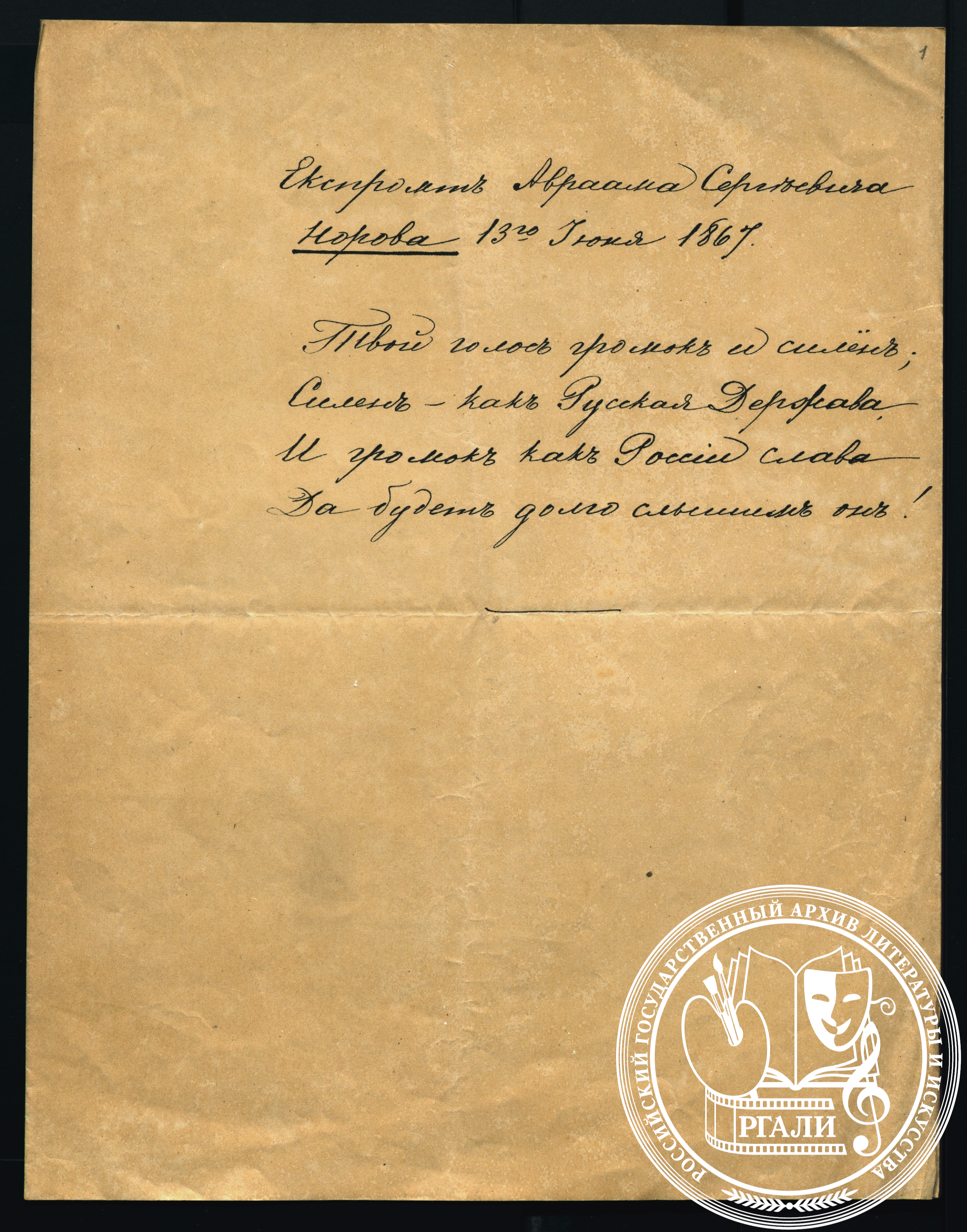

Где бы Авраам Сергеевич не служил, — литература, переводы, записи впечатлений всегда были его почти ежедневными занятиями. Сегодня эти литературные труды являются нашим достоянием. Норов писал стихи, мемуары, занимался переводами, поддерживал знакомство со многими литературными деятелями своей эпохи, включая А.С. Пушкина и В.А. Жуковского. Примером разносторонней деятельности А.С. Норова можно назвать его дидактическую поэму «Астрономия» (1818—1824), автографы отрывков которой хранятся в РГАЛИ (Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 37).

С 1827 года Авраам Сергеевич начал службу по Министерству внутренних дел чиновником особых поручений. В этом качестве, будучи прикомандированным к адмиралу Д.Н. Сенявину, он совершил два кругосветных плавания, изучив, в том числе некоторые части Англии и, вероятно, тогда задумав совершить путешествие (или паломничество?) на Святую землю, где к 1830-м годам русских побывали единицы.

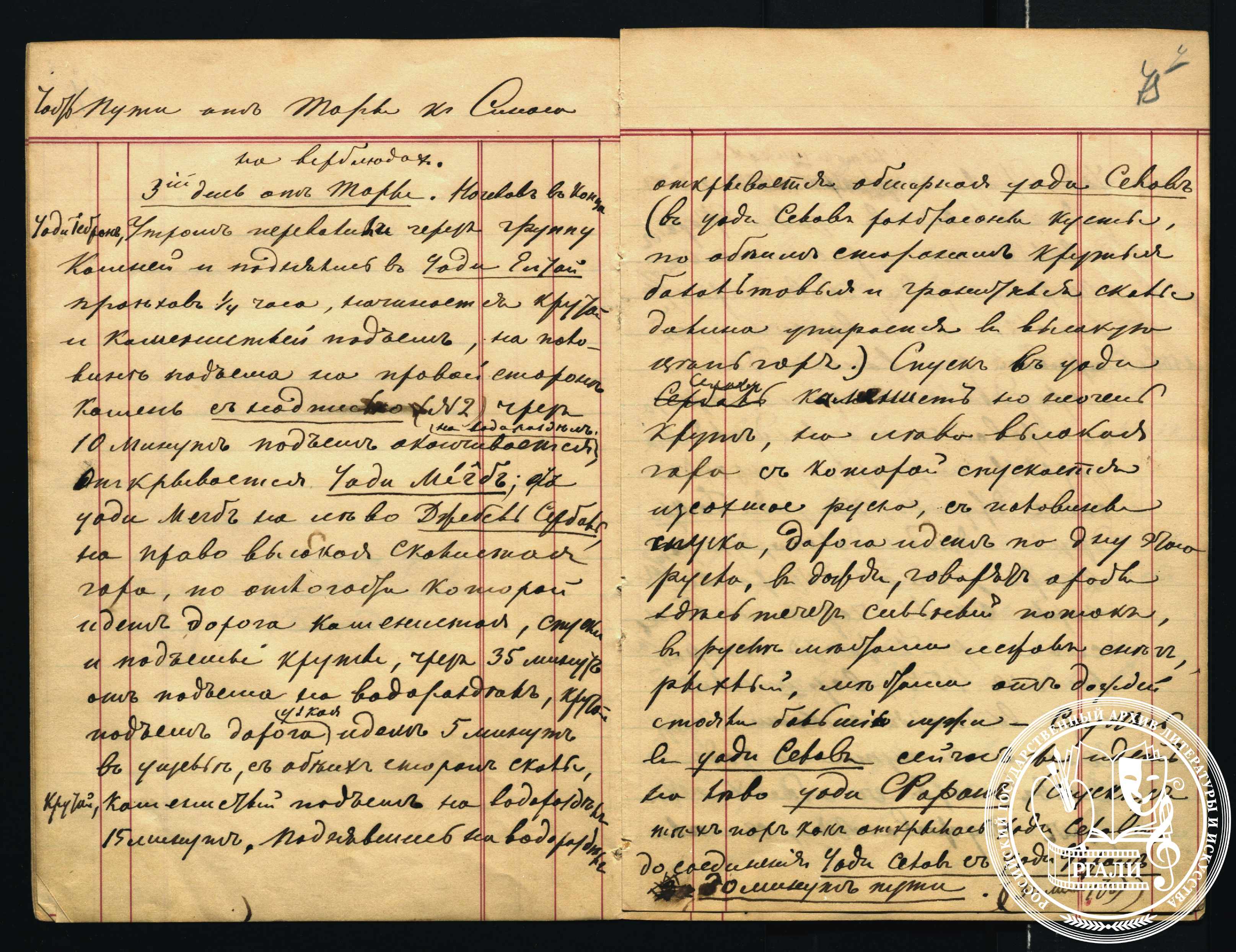

Это намерение Авраам Сергеевич смог осуществить, выйдя в отставку в 1834 году. Его путевые заметки, созданные в последующие два года, легли в основу важнейших исторических исследований, хотя и облеченных в форму дорожных описаний: «Путешествие по Святой Земле в 1835 году» (1838, 1854) и «Путешествие по Египту и Нубии в 1834—1835 годах» (1840). В этих книгах Норов предстаёт не просто как путешественник, но как глубокий знаток древностей, талантливый писатель и пытливый археолог. Он одним из первых среди европейцев детально исследовал египетские пирамиды (причем, совершив восхождение на одну их, что было поразительно для человека с деревянным протезом). Также попытался вывести из Египта древний саркофаг, что ему не удалось, но А.С. Норов стал первым русским человеком, овладевшим навыками чтения египетской иероглифической письменности.

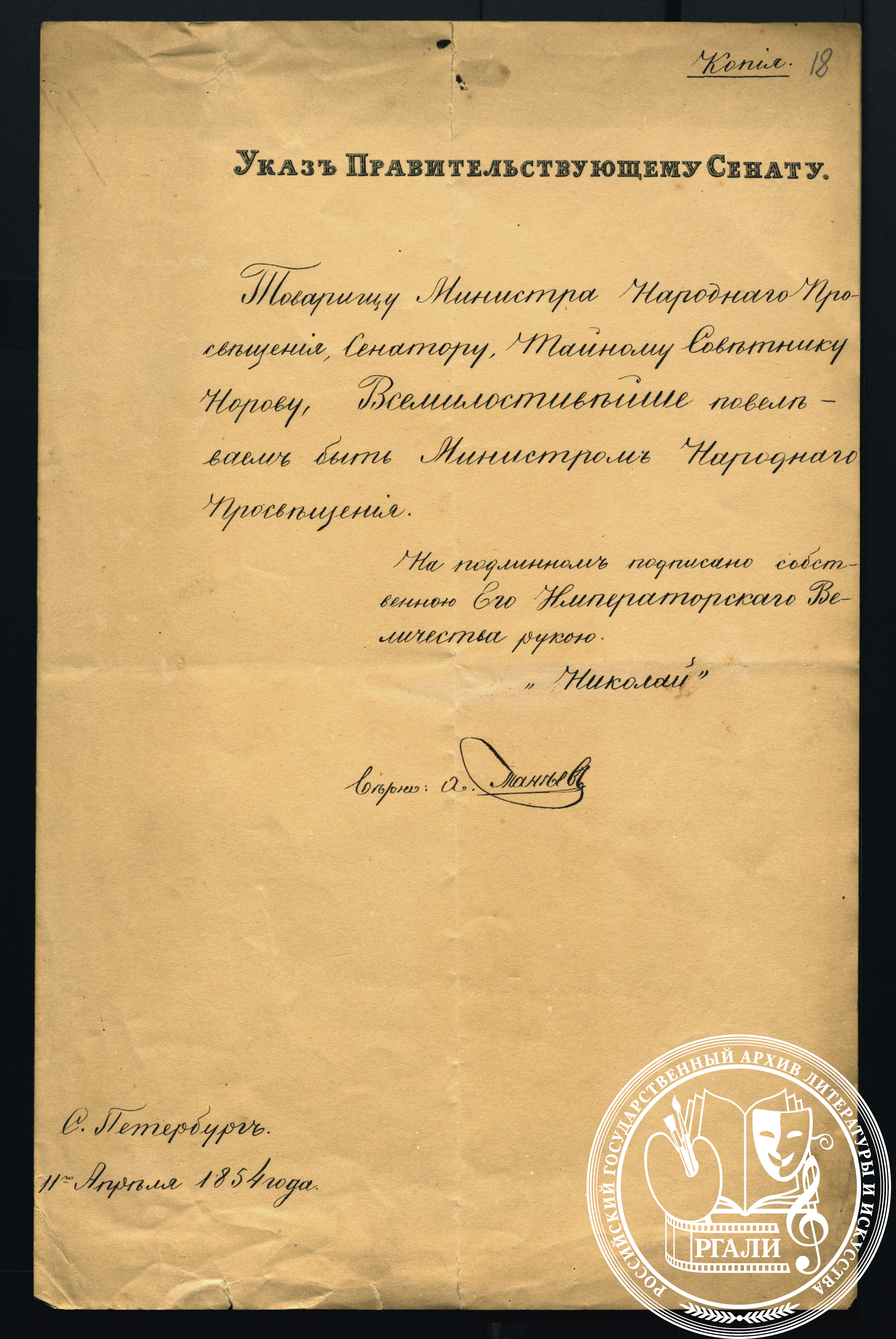

Научные достижения и глубокие знания во многих сферах привели к тому, что в 1853 году Авраам Сергеевич, бывший к тому времени уже сенатором и членом Государственного Совета, получает назначение на пост министра народного просвещения. Несмотря на военную обстановку (в 1853 году началась Крымская война) на этом посту он активно способствовал развитию университетов и женского образования, покровительствовал Румянцевскому музею (ныне — Российская государственная библиотека), передав в его коллекцию часть своего уникального книжного собрания (включавшего свыше 16 000 томов), поднимал вопрос создания женских учебных заведений и университета в Сибири. Оценку его министерской деятельности можно найти в одном из документов РГАЛИ (Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 31).

Увы, здравые и порой консервативные взгляды Авраама Сергеевича в новую эпоху Александра II стали причиной его отставки в 1858 году. Такому обороту событий способствовала также стычка студентов Московского университета с полицией 30 сентября 1857 года, информацию о которой можно найти в нескольких документах РГАЛИ (Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2424; Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 26). Хотя безымянный автор биографии Норова писал, что «одного лишь его присутствия или даже письма было достаточно, чтобы остановить всякий беспорядок» (РГАЛИ Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 2), Авраам Сергеевич не увидел в этом выступлении молодежи политической подоплеки, а считал, что студентам на манер средневековых вагантов было просто необходимо «выпустить пар». Увы, такой подход не нашел понимания у высшей власти; конфликт привел к арестам, ужесточению университетского надзора и потере А.С. Норовым должности.

Но оставление государственных обязанностей не заставило Авраама Сергеевича отказаться от общественной и литературной деятельности. С 1851 года и вплоть до своей кончины он возглавлял Санкт-Петербургскую Археографическую комиссию, занимавшуюся собиранием и изданием исторических документов. 1868 год запомнился современникам его рецензией с критикой исторической достоверности романа Л.Н. Толстого «Война и мир», что подвигло Авраама Сергеевича к написанию (уже посмертно изданных) мемуаров о войне 1812 года.

А.С. Норов, часто после отставки живший в своем имении Нижний Якимец в Раненбургском уезде Рязанской губернии (ныне Александр-Невский район Рязанской области), скончался в Санкт-Петербурге. Многогранная деятельность Авраама Сергеевича — военная служба, государственная карьера, литературное творчество и путешествия — делают его ярким представителем русской интеллектуальной элиты XIX века. Удивительная судьба Норова — от боевого офицера, потерявшего ногу на Бородинском поле, до министра и неутомимого исследователя древностей — остаётся примером мужества, образованности и преданности служению Отечеству.

* * *

Документы Авраама Сергеевича Норова поступили в ЦГЛА СССР в 1941 году из Гослитмузея. Они образовали фонд 349, состоящий из 118 единиц хранения. Несмотря на малый объем, фонд освещает все стороны деятельности этого незаурядного человека.

Фонд содержит автографы многочисленных стихотворных произведений, которые позволяют составить представление о Норове-поэте. Здесь хранятся переводы отрывков из поэм Данте, Ариосто и др. (Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 38), а также собственные сочинения, включая стихотворения «На смерть Пушкина», «К Панаеву», «Мой брат, мы оба инвалиды...» (Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 36) и отрывки из дидактической поэмы «Астрономия» с приложением, комментариями и пометкой цензора духовного ведомства (Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 37).

Материалы путешествий А.С. Норова также представлены в РГАЛИ. Среди них самыми объемными являются разрозненные путевые записи о посещении Палестины и Синая, где Авраам Сергеевич довольно полно фиксирует свои передвижения и впечатления (Ф. 349. Оп. 1. Ед. хр. 39). Интерес вызывает и небольшое собрание документов, полученных или купленных Норовым во время его пребывания на Востоке (Ф. 349 Оп. 1 Ед. хр. 6): копия охранной грамоты, выданной Наполеоном Синайскому монастырю, список странноприимных домов в Сирии и Палестине и других, свидетельствующих о глубоком и тщательном подходе к исследованию истории и географии стран пребывания.

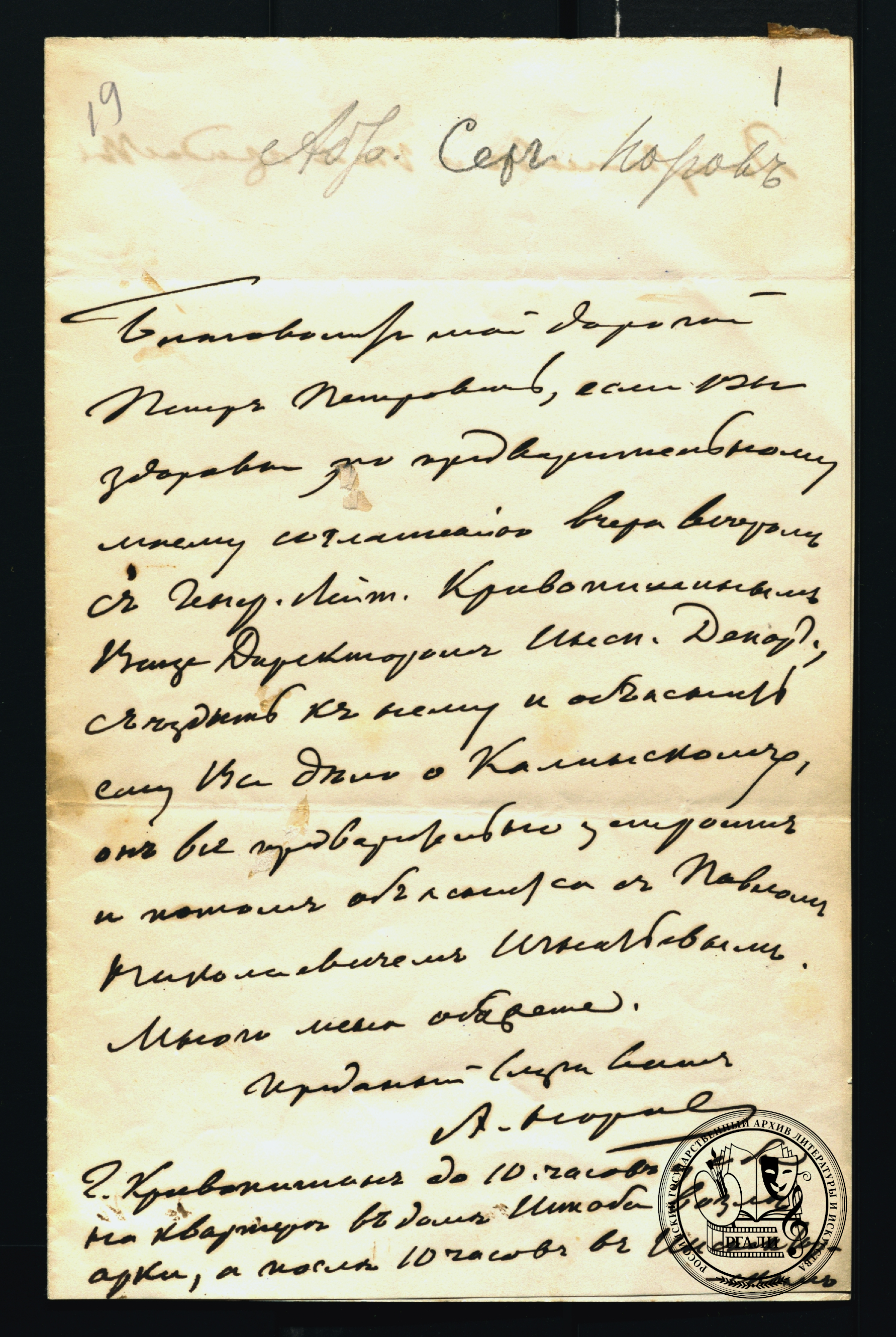

Министерская деятельность Норова отражена в копиях и подлинниках официальных документов: докладных записках о состоянии женских учебных заведений, донесениях о состоянии образования в Польше, а также в деловой переписке с видными деятелями эпохи — Горчаковым М.Д., Уваровым А.С., Сухониным П.П., Танеевым С.А. и другими.

В совокупности эти материалы рисуют портрет талантливого, разносторонне развитого и чрезвычайно деятельного человека своего времени.

М.С. Чистякова,

ведущий специалист РГАЛИ