Сергей Михайлович Соловьев — русский поэт и религиозный философ, полный тезка своего знаменитого деда, историка Сергея Михайловича Соловьева, племянник философа Владимира Сергеевича Соловьева (Ф. 446) и троюродный брат Александра Блока (Ф. 55).

Сергей Михайлович родился в семье переводчика и учителя географии Михаила Сергеевича Соловьева и двоюродной тетки Александра Блока художницы Ольги Михайловны Соловьевой. Обоих родителей поэт потерял, еще учась в известной частной гимназии Л.И. Поливанова, в 18 лет. Сначала ушел отец, а за ним и мать, не вынесшая горя утраты.

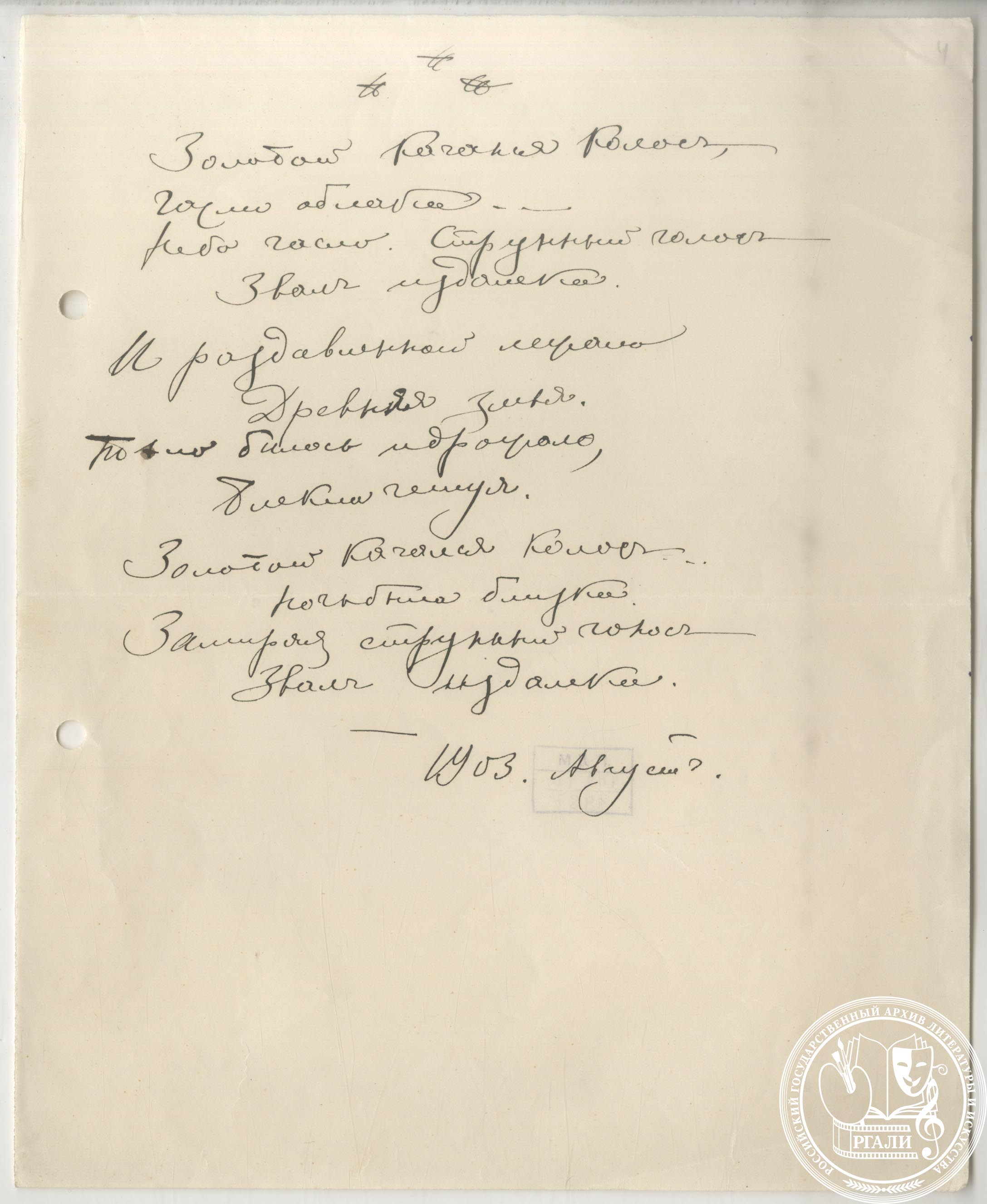

Тогда-то он начинает дружеское общение с троюродным братом Александром Блоком и его приятелем Андреем Белым, что сыграло значительную роль в творческом становлении Сергея. Вместе с Блоком и Белым они называли себя «младшими символистами». Первый свой сборник — «Цветы и ладан. Первая книга стихов» — Соловьев выпустил в 1907 году. Годом позже вышел «Crurifragium». В 1910 — «Апрель. Вторая книга стихов. 1906–1909», где отразились «народнические» устремления поэта.

В 1911 году Соловьев закончил классическое отделение историко-филологического факультета Московского университета. В этот период его сразил настоящий «любовный недуг» — неразделенная любовь к Софье Гиацинтовой. Эта личная драма и пережитый кризис привели к тому, что 31 октября 1911 года Соловьев совершил попытку выброситься из окна, после чего шесть месяцев содержался в психиатрической лечебнице. После выхода из больницы он сблизился с Татьяной Алексеевной Тургеневой, а спустя год они обвенчались. Их свадебное путешествие Соловьев позже запечатлеет в поэме «Италия». Тогда же, в 1913 году вышел новый сборник поэта — «Цветник царевны. Третья книга стихов (1909–1912)».

С течением времени в жизнь и творчество Сергея Михайловича всё больше проникают религиозные мотивы. В 1915 году, отрекшись от «ницшеанства», он поступил в Московскую духовную академию и немногим позже выпустил проникнутый православными мотивами сборник «Возвращение в дом Отчий», посвященный епископу Дмитровскому Трифону (Туркестанову). Тогда же Соловьев был рукоположен в диакона, и с 1916 он стал священником. В работе 1917 года «Гёте и христианство» поэт выступает против антропософских увлечений символистов, в т. ч. Андрея Белого, с которым некогда был близок.

В 1920 году Сергей Михайлович вошел в общину русских католиков восточного обряда, в ноябре 1923 возглавил уже общину московских католиков восточного обряда (униатов), а ещё через три года был назначен вице-экзархом.

Совмещая церковное служение с работой в светских организациях, в 1921–1924 годах Соловьев работал в Румянцевском музее, преподавал латинский язык в Литературно-художественном институте и также написал книгу о своем родственнике В.С. Соловьеве «Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева». В РГАЛИ хранится ее рукопись. Одновременно он начинает писать книгу воспоминаний об А. Блоке.

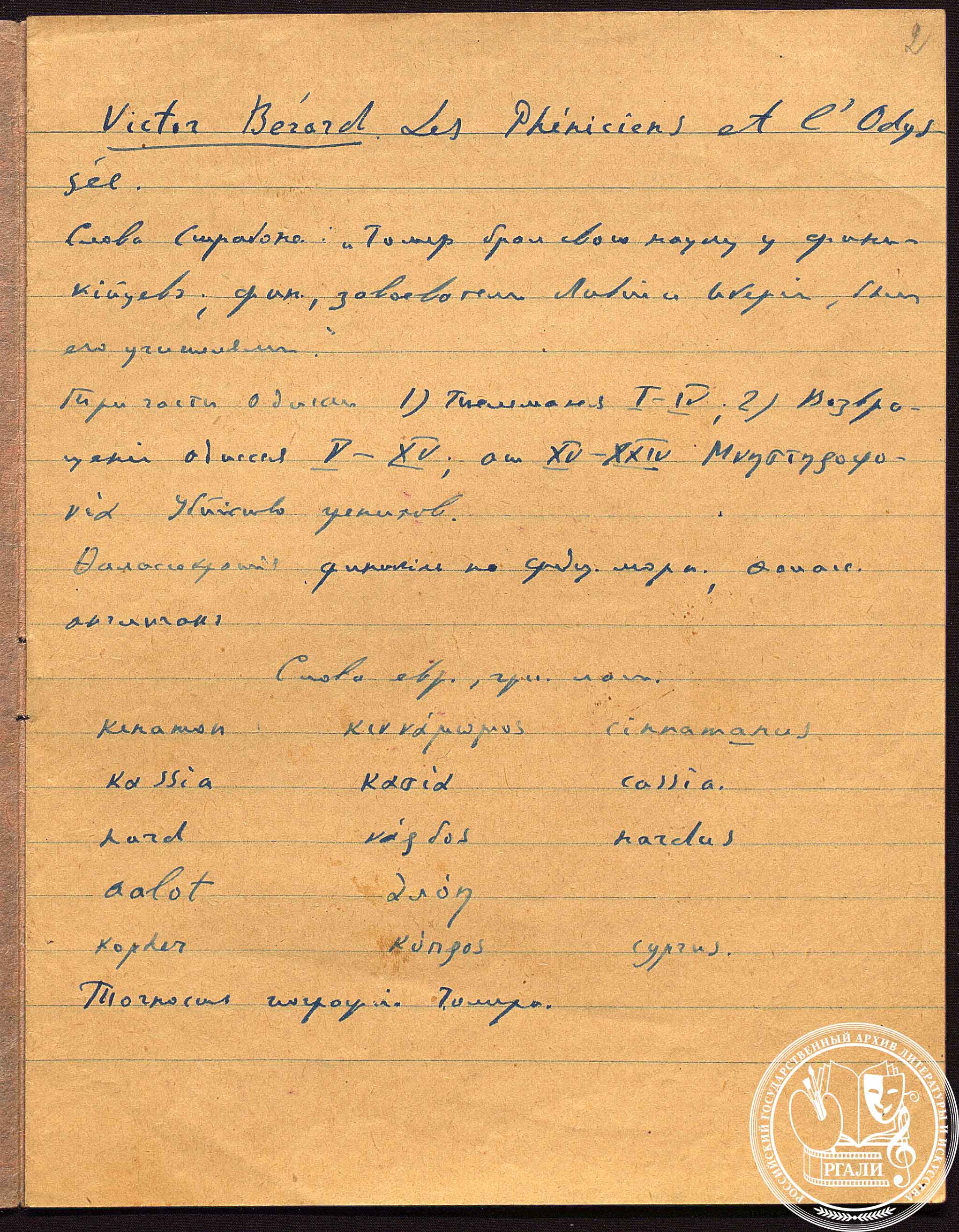

В этот же период, одновременно служа в римско-католическом храме Непорочного Зачатия, Сергей Михайлович активно занимается переводами Вергилия (вместе с В. Я. Брюсовым), Эсхила, Сенеки, Гёте, А. Мицкевича. В РГАЛИ в фонде поэта хранятся переводы трагедий Эсхила «Орестея» (1925) и «Прометей прикованный» (1925), трагедии Сенеки «Медея» (1925–1926), поэмы А. Мицкевича «Конрад Валленрод» (1927).

В 1928 году Сергей Михайлович был отстранен от преподавания в государственных учреждениях, а в 1929, после упразднения общины московских католиков, лишён и возможности служить в церкви. В феврале 1931 года Соловьев был арестован по делу о «московской католической общине». Коллегия ОГПУ приговорила его к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с заменой на высылку в Казахстан. Однако по причине психического расстройства его направили в лечебницу для душевнобольных имени Кащенко под Москвой, где некогда даровитый поэт провел свое последнее десятилетие.

Завершилась жизнь Соловьева трагически: после начала войны он был эвакуирован вместе с другими пациентами в Казань, где скончался от голода.

***

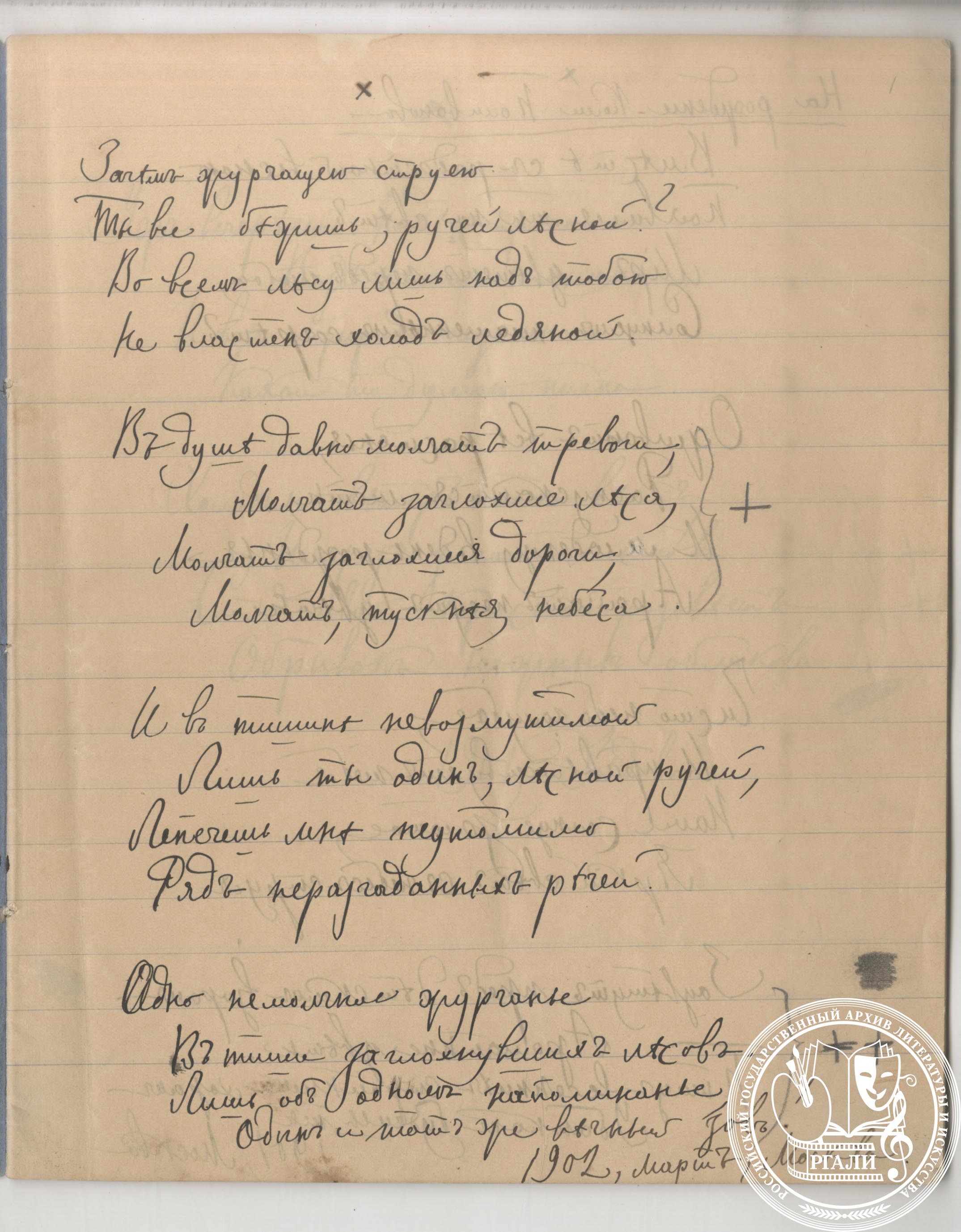

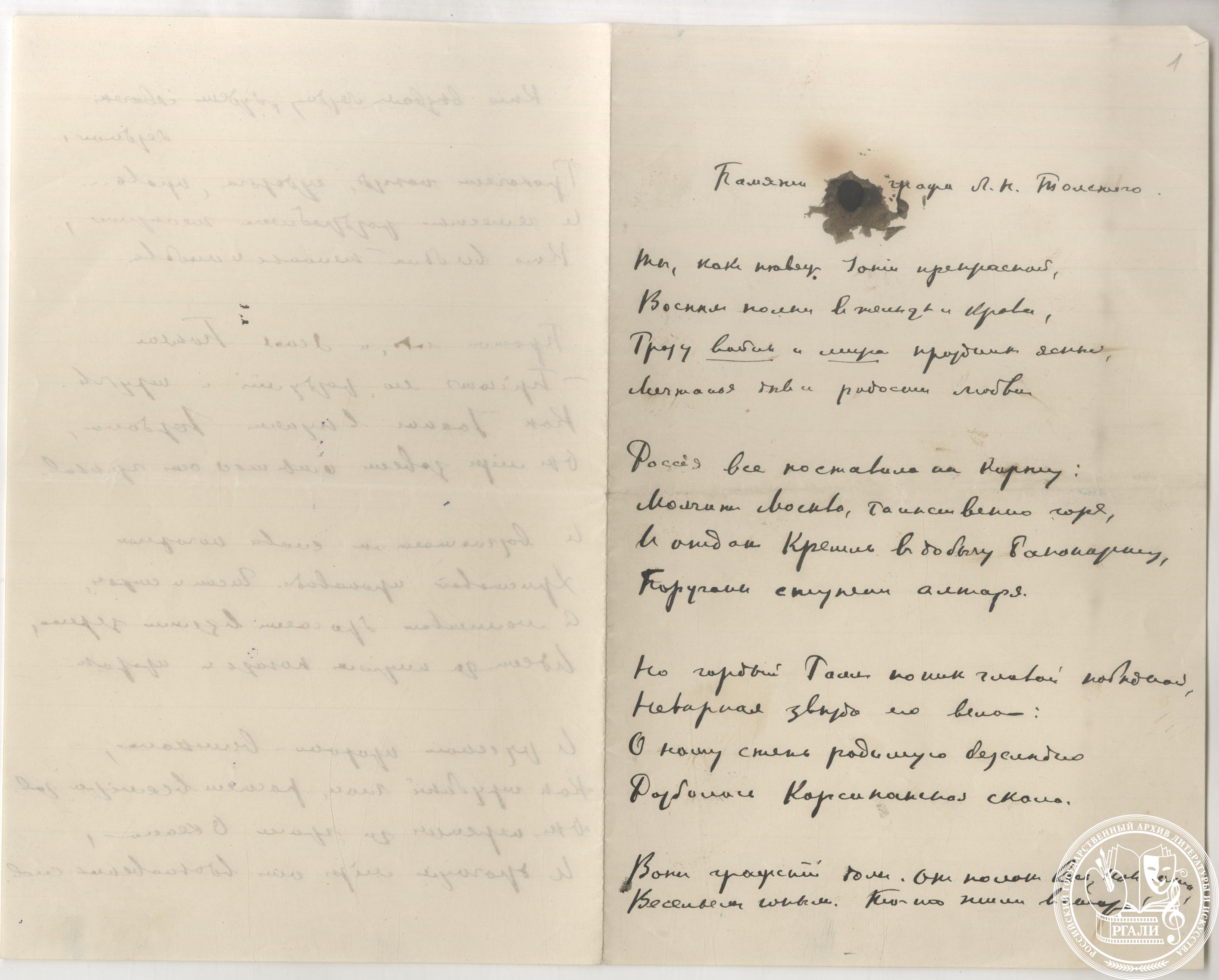

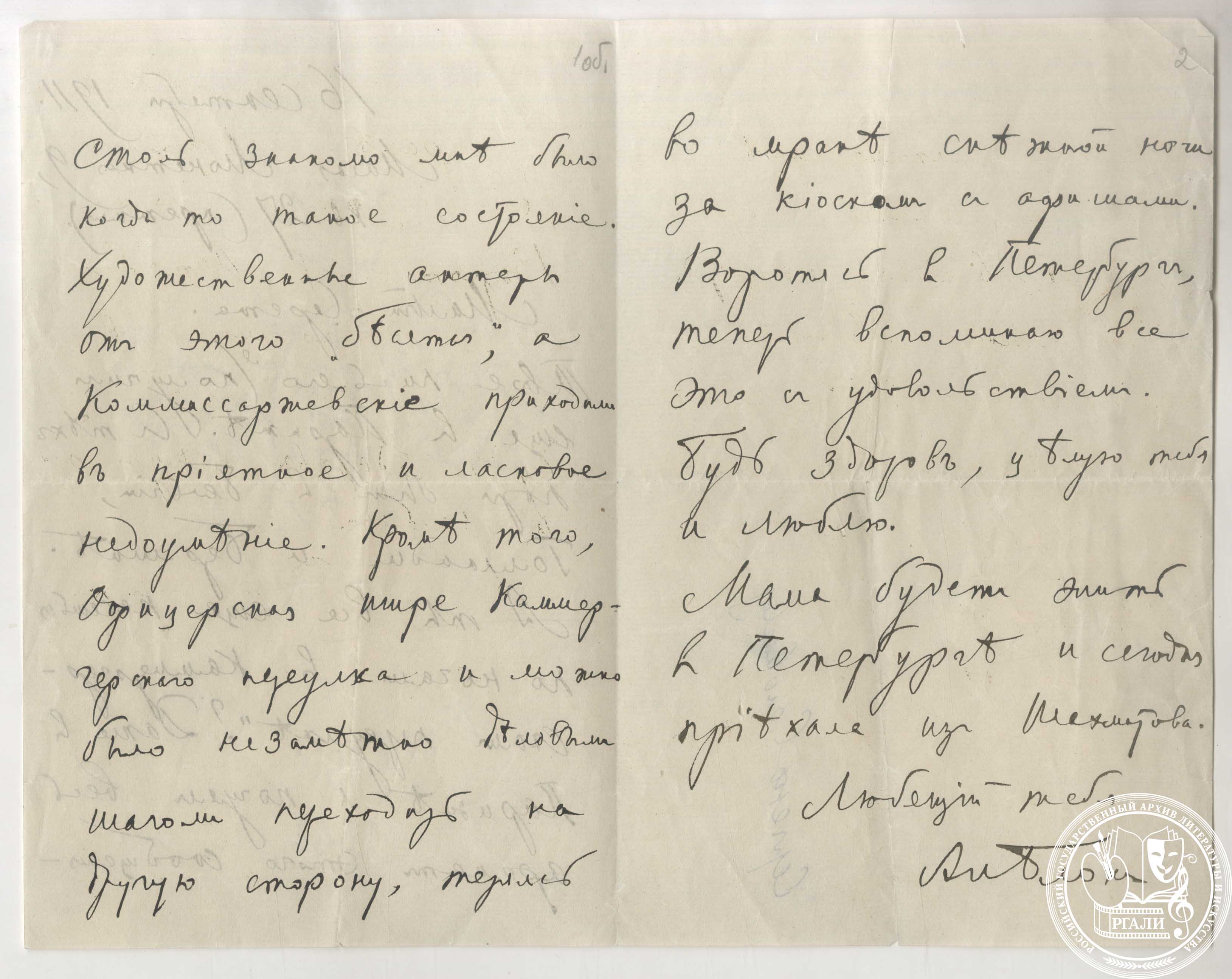

Фонд Сергея Михайловича Соловьева за 1900–1927 годы хранится в РГАЛИ под номером 475. Фонд невелик и составляет всего 38 единиц хранения. Здесь находятся рукописи поэта: стихотворения (1900–1927), перечисленные выше переводы, воспоминания о матери — художнице Ольге Михайловне Соловьевой и другие, всего более 50 автографов.

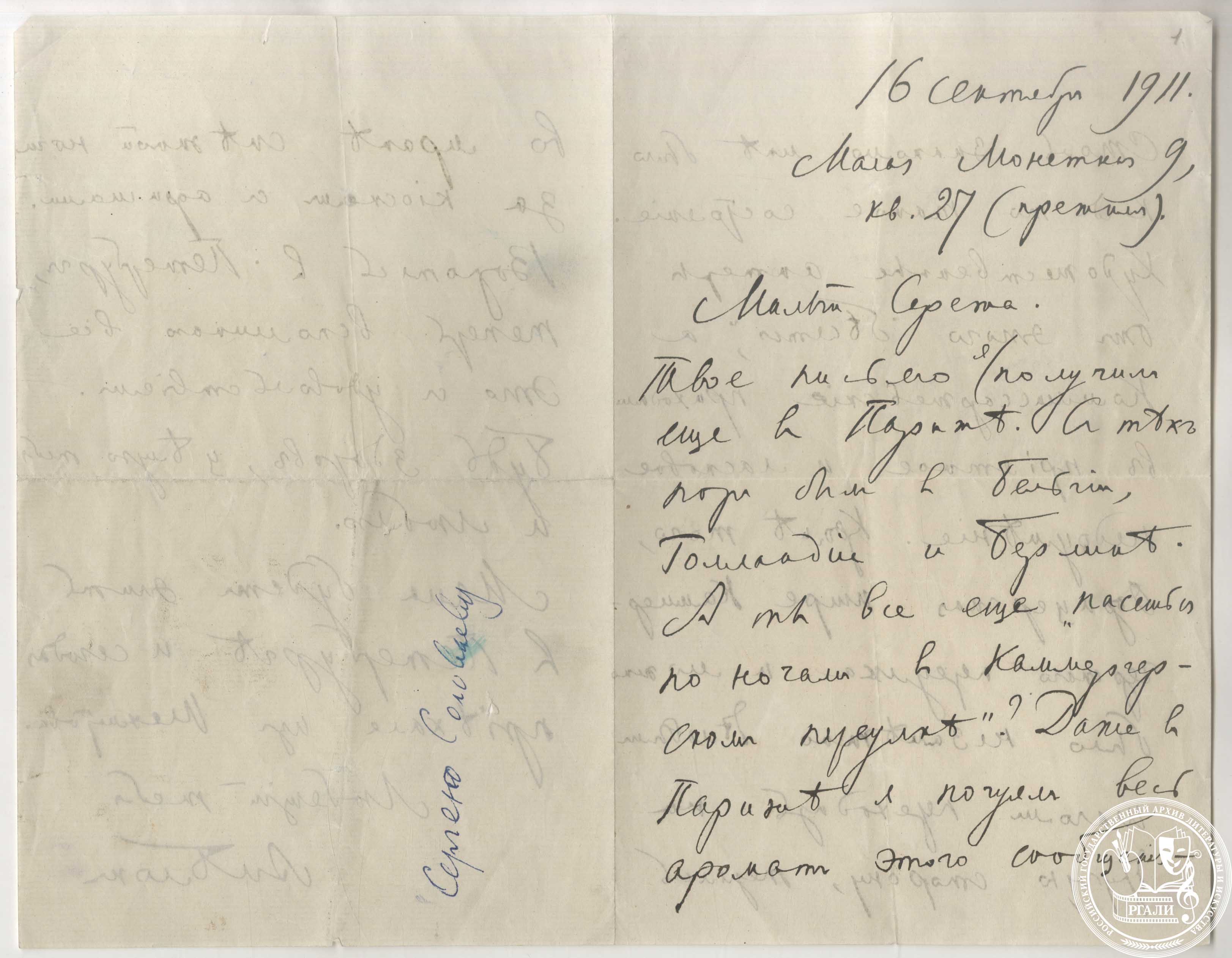

Кроме того, в собрании сохранились письма к С.М. Соловьеву от Андрея Белого и Валерия Яковлевича Брюсова.

М.В. Шуплецова,

зав. архивохранилищем печатных изданий РГАЛИ