Сегодня исполняется 70 лет со дня ухода из жизни великого русского актера, режиссера и театрального педагога Михаила Чехова. Он родился в семье Александра, старшего брата писателя, который тоже, как Антон Павлович, был одарен писательскими талантами. Александр Павлович (1855–1913) — прозаик, публицист и мемуарист, автор нескольких повестей и сборников рассказов, издававшихся до революции под псевдонимом «А. Седой». Мать Михаила — Наталья Александровна Гольден (1855–1918) — появилась в их семье сначала как гувернантка детей Александра Павловича от его первого брака, но затем ее статус поменялся. В 1888 году Александр Павлович овдовел и в 1889 году женился на Н.А. Гольден. Михаилу Чехову суждено было стать еще одним выдающимся представителем отечественной культуры из большой семьи Чеховых.

Актриса, режиссер, педагог, доктор искусствоведения Мария Осиповна Кнебель, ученица М.А. Чехова, впоследствии отмечала: «Антон Павлович Чехов был одарен писательским гением; Михаил Чехов – актерским».

С 1907 по 1911 год Михаил Чехов учился в театральной школе Петербургского Малого (Суворинского) театра и по ее окончании поступил в Малый Суворинский театр, где пробыл полтора года. В 1912 году по приглашению К.С. Станиславского перешел в МХТ, участвовал в работе 1-й Студии МХТ и возникшего на ее основе МХАТ 2-го.

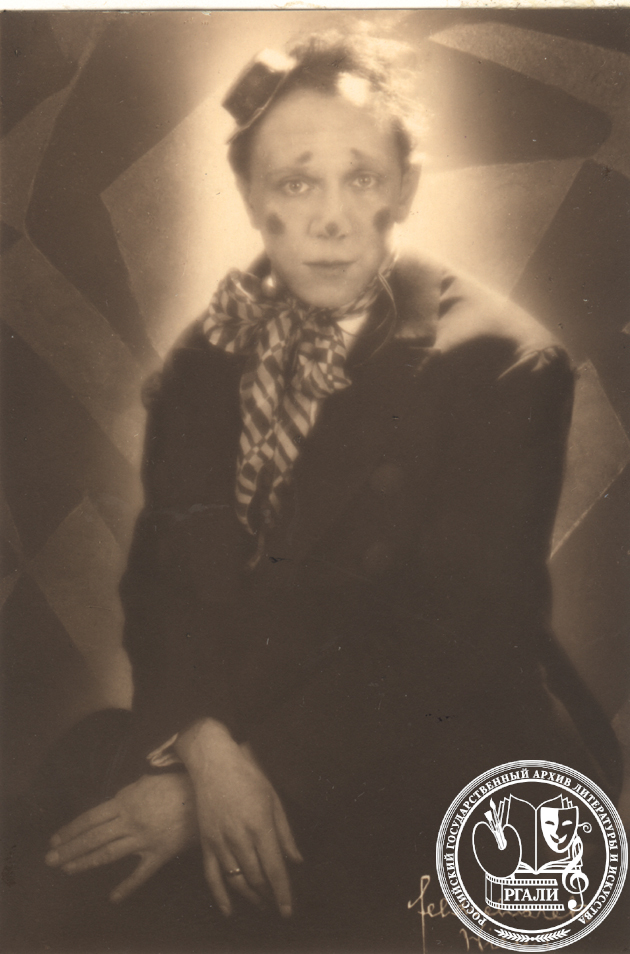

Кнебель, хорошо знавшая Михаила Чехова, продолжала: «Интересно, что во внешнем облике Чехова не было ни одной черты, которая намекала бы на его гениальный актерский дар. Небольшого роста, очень худой, курносый – ничего бросающегося в глаза даже при тех специфических требованиях к актерской выразительности, которые были выработаны в Художественном театре. Тусклый голос, немножко пришепетывающая манера говорить».

Между тем роли, сыгранные Чеховым в спектаклях 1-й Студии МХТ, – Кобус («Гибель “Надежды”» Хейерманса, 1913), Фрибе («Праздник мира» Гауптмана, 1913), Калеб («Сверчок на печи» по Диккенсу, 1914), Фрезер («Потоп» Бергера, 1915), Мальволио («Двенадцатая ночь», 1917); Гамлет (1924), Аблеухов («Петербург» Андрея Белого, 1925) и Муромский («“Дело” Сухово-Кобылина», 1927) – во МХАТ 2-м; Хлестаков (1921) – в спектакле МХАТ – принесли ему известность и выдвинули в число крупнейших русских актеров.

Бывшая ученица отмечала: «…воздействие Чехова-актера на зрителя было феноменом, который до сих пор никто не может полностью объяснить. Мне приходилось говорить о нем со многими выдающимися актерами и режиссерами. Все повторяли одно: это чудо, которое нельзя разгадать. С.М. Эйзенштейн говорил, что отдал бы многое, чтобы понять секрет этого могучего таланта. И.В. Ильинский остановился на слове “непостижимо”. М.М. Штраух рассказывал, что по многу раз ходил на спектакли, в которых играл Чехов, чтобы “подглядеть” тайну его искусства, но ему ни разу не удалось сохранить позицию рационального наблюдателя – Чехов сбивал его с этой позиции и превращал в послушного ребенка, который смеялся и плакал по воле актера-волшебника». Актер обладал блестящим даром импровизации, в совершенстве владел телом и тонко разработанной темброво-интонационной мелодикой речи.

В тяжелый голодный период Гражданской войны, с 1919 по 1922 год, Чехов руководил «Чеховской студией», занятия которой проходили у него дома. Занятия велись по системе К.М. Станиславского в сочетании с экспериментами по совершенствованию актерской техники. Среди воспитанников была и Мария Кнебель, которая вспоминала: «В пору, когда я пришла в Чеховскую студию, Чехов увлекся и многих из нас увлек серьезным изучением Ницше, Шопенгауэра, Шпенглера, Канта, Бергсона. Тягу к философской литературе и философскому осмыслению мира он испытывал с детства, во многом под влиянием отца… Мы, молодые студийцы, естественно, плохо разбирались в потоке обрушившегося на наши головы философского материала. Тем не менее, мы читали эту литературу взахлеб».

Кнебель отмечала многогранность талантов своего учителя: «Он прекрасно рисовал и всегда сам гримировался. (Гриму он придавал большое значение). Он был превосходным шахматистом, мог состязаться с серьезными игроками. Страстно любил музыку – обладал абсолютным слухом, любил импровизировать на рояле. Можно сказать, что его занятия с нами были пронизаны двумя стихиями – юмором и музыкой».

В 1924 году Чехов возглавил 1-ю Студию МХТ, которая вскоре была преобразована во МХАТ 2-й. В том же году Михаилу Александровичу было присвоено звание заслуженного артиста Республики.

Однако серьезное увлечение антропософией и разногласия внутри театра привели к тому, что в 1928 году он ушел из МХАТ 2-го и в возрасте 37 лет навсегда покинул Родину.

За границей Чехов играл в спектаклях немецкого режиссера Макса Рейнхардта, преподавал в Англии, открыл актерскую школу в Голливуде. В этот период ему удалось создать два новых особо выдающихся сценических образа – Ивана Грозного («Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого, Рига, Государственный театр, 1933) и Фомы Опискина («Село Степанчиково» по Достоевскому, Рига, театр Русской драмы, 1933). Чехов руководил студиями в Каунасе и Риге (1932–1934), драматическими курсами при театре «Груп» в Нью-Йорке (1935), театральной школой в Англии (1936–1939), переехавшей в начале войны в США, театром «Чехов-Плейерс», созданным из воспитанников этой театральной школы (1939–1940), группой «Экторс лаборатори» в Голливуде (1940-е годы). Среди учеников Чехова – английский актер П. Роджерс, американские киноактеры Г. Пек, Ю. Бриннер и др. Итогом творческих опытов Чехова стала книга «О технике актера» (1943–1945), а также его перу принадлежит автобиографическая книга «Путь актера» (1928).

Чехов работал не только в театре, но и в кинематографе. Еще до эмиграции, в СССР, он снялся в фильме «Человек из ресторана» (1927). Переехав в Германию и США, он участвовал в фильмах «Зачарованный», «Рапсодия» и др. За границей он выступал также как постановщик спектаклей: «Двенадцатая ночь» (1930, Берлин, театр «Габима»; 1933, Каунас, Государственный театр; 1941, Нью-Йорк), «Гамлет» (1932, Каунас, Государственный театр; 1932, Рига, Государственный театр), «Смерть Иоанна Грозного» (1933, Рига, Государственный театр); «Село Степанчиково» (1933, Рига, Театр Русской драмы), «Ревизор» (1933, Каунас, Государственный театр; 1946, Голливуд), оперы «Парсифаль» Вагнера (1934, Рига, Оперный театр) и «Сорочинская ярмарка» Мусоргского (1942, Нью-Йорк, «Метрополитен-опера»).

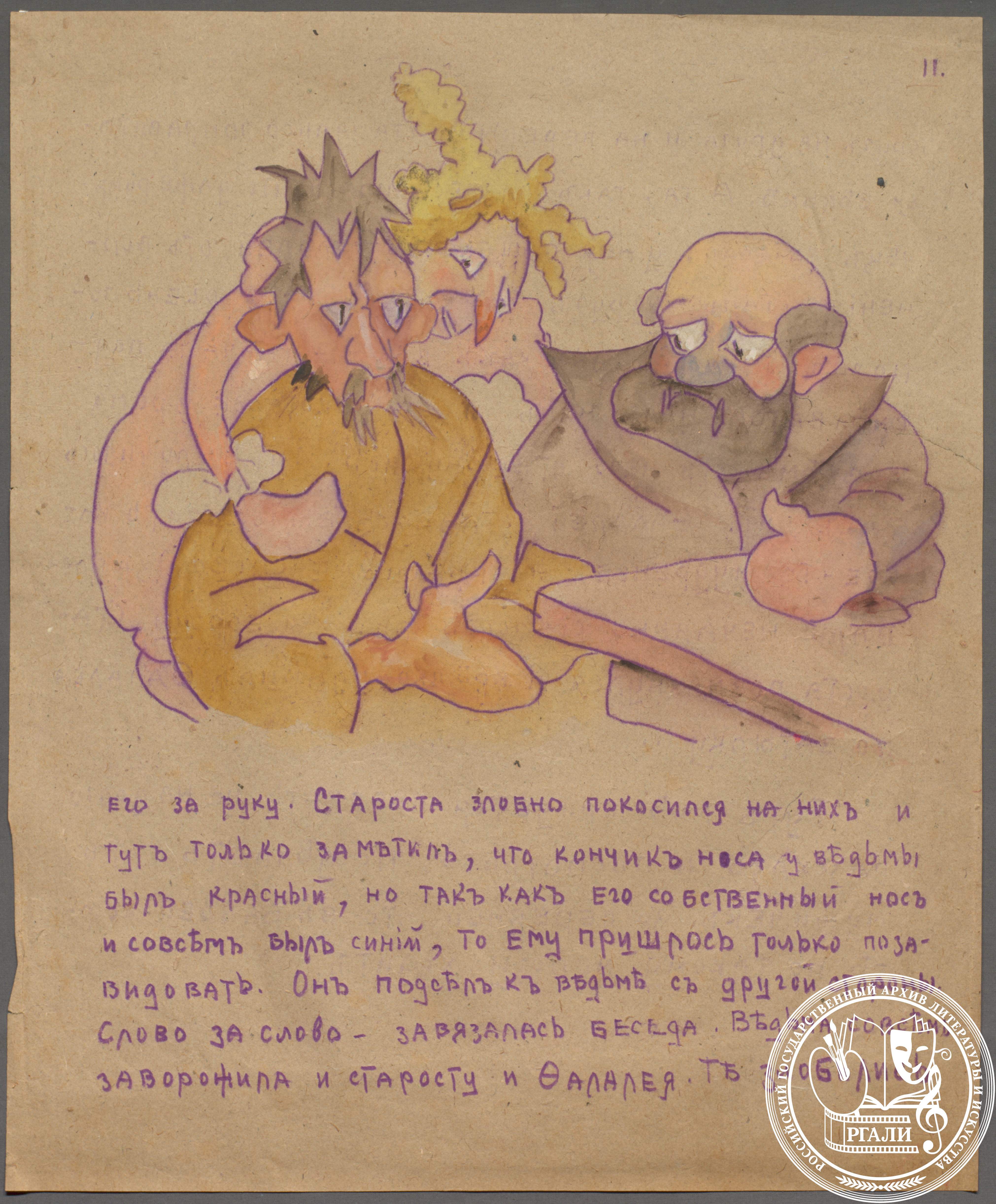

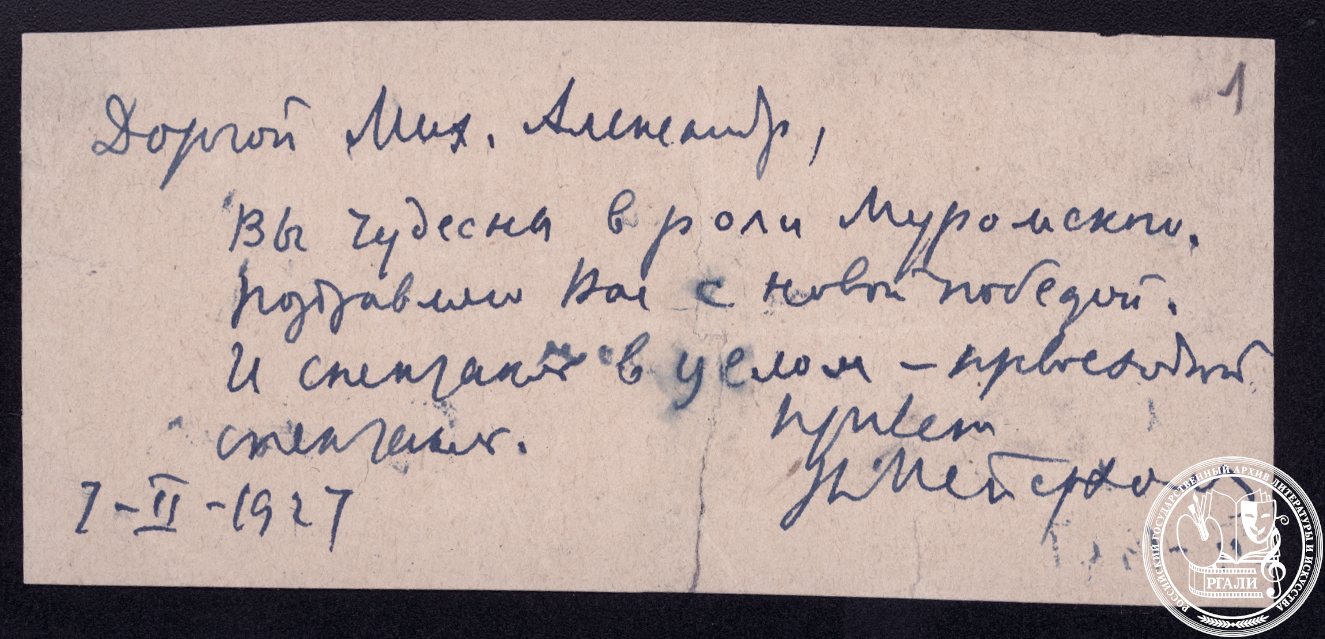

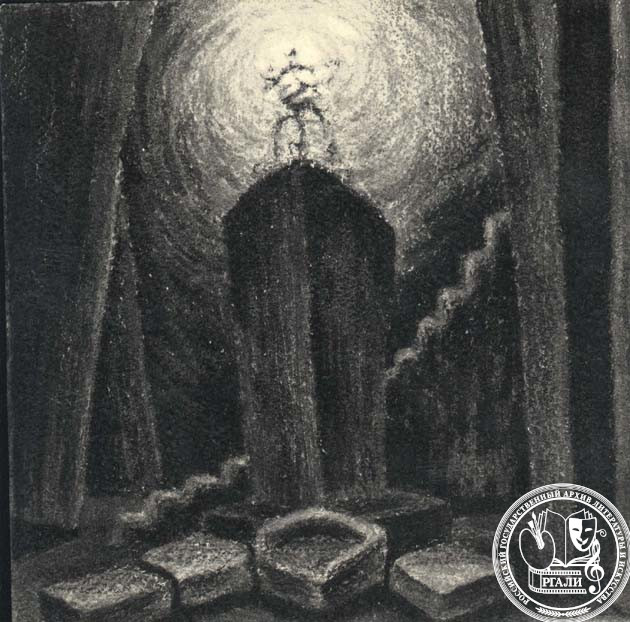

Фонд «Чехов Михаил Александрович (1891–1955) – артист» под № 2316 был создан в ЦГАЛИ (в настоящее время РГАЛИ) в 1959 году. Комплектование фонда артиста продолжалось, и в 1967–1973 годах из США от его вдовы К.К. Чеховой и ее сестры Е.К. Зиллер-Беловицкой поступили ценнейшие документы из архива актера, вошедшие во вторую опись фонда. Третью опись фонда составили документы, переданные в архив также из-за границы уже после смерти его вдовы. Фонд насчитывает 351 единицу за 1893–1976 годы. Среди документов – несколько автографов, отрывки из воспоминаний, дневниковые записи, материалы режиссерской и артистической деятельности Михаила Александровича, фотографии в ролях в спектаклях 1-й студии МХТ (позднее МХАТ 2-го) и других театров, фотографии кадров из фильма «Человек из ресторана» Я.А. Протазанова, афиши и программы спектаклей, письма к Чехову А. Белого, И.Н. Берсенева и С.В. Гиацинтовой, В.Э. Мейерхольда, В.И. Немировича-Данченко, З.Н. Райх и др. Есть в фонде и дневник отца, фотографии, рисунки.

Фотографии Чехова в жизни и в ролях находятся также в фондах С.Г. Бирман, С.В. Гиацинтовой, Г.С. Жданова, М.О. Кнебель, С.М. Чехова, Ф.И. Шаляпина, Всероссийского театрального общества и др.

Л.Н. Бодрова,

начальник отдела РГАЛИ