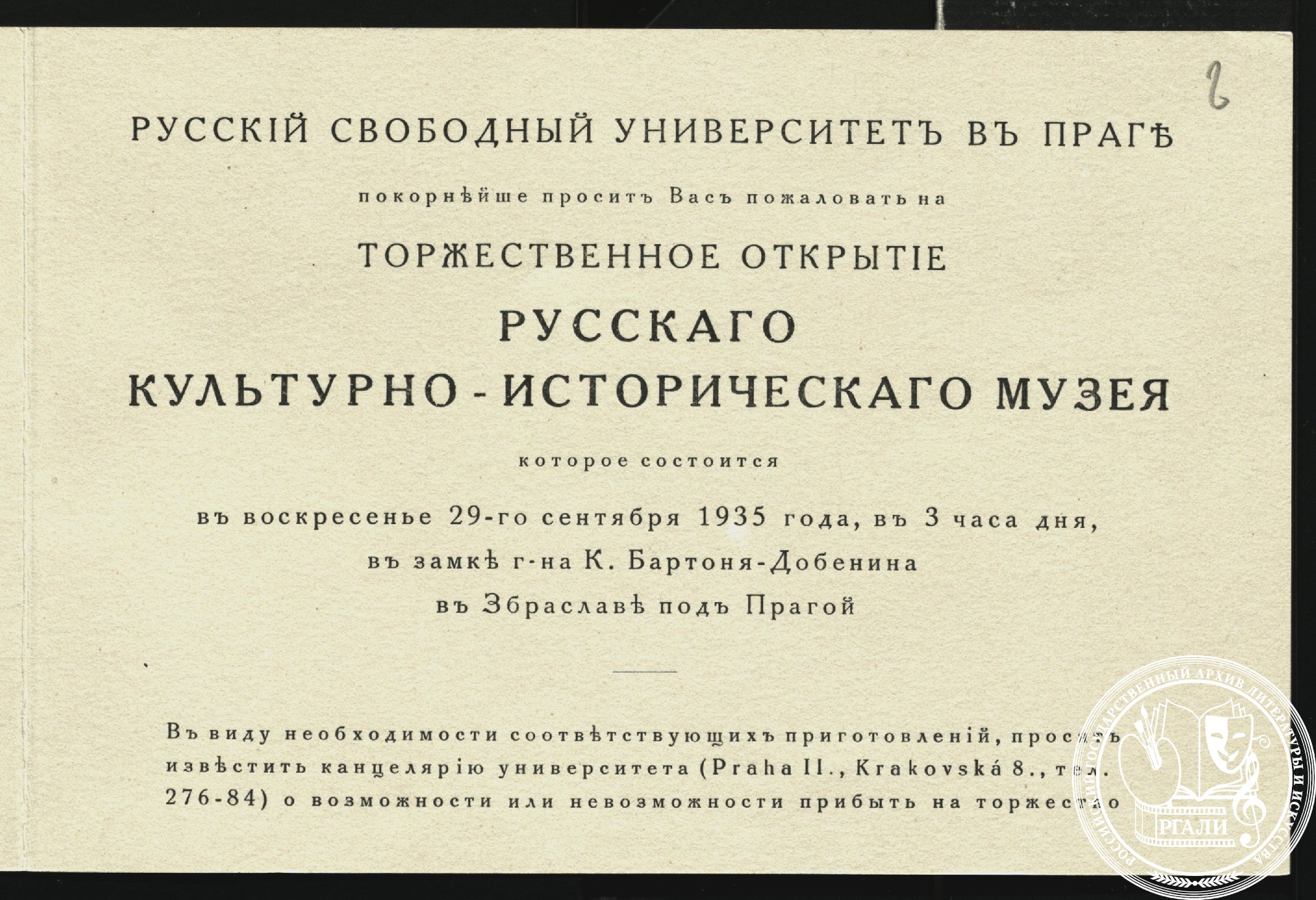

29 сентября 1935 года в курортном городке Збраслав близ Праги состоялось торжественное открытие Русского культурно-исторического музея. На открытии присутствовало более полутора сот русских и чешских гостей, в том числе советник чехословацкого Министерства иностранных дел доктор Хроуст, директор Славянского института профессор Мурко, председатель Военного архива «Памятник освобождения» доктор Штейдер и др.

Однако в дневнике заведующего музеем, посвященном организации и деятельности музея, открытию было отведено лишь несколько скупых строк: «Молебен, речи М.М. Новикова и моя... Раут... До 170 гостей». Действительно, открытие стало лишь этапом в череде дней упорного и тяжелого труда по собиранию русских культурных ценностей за рубежом. Повседневные же заботы в музее заслуживали более подробного описания.

Так, 20 июля 1935 года заведующий записывал: «Утром купил еще целлофану в Праге. В 9 часов с вокзала Vršovice с В.И. Ильинским выехал в Збраслав … к нам подсел безработный инженер Б.А. Усов, оба вызвались помочь мне сегодня в Збраславе – бескорыстно (за бесплатный проезд и – обед; последней роскоши я лично … не смею себе позволить).... Работая от 10 ½ до 5 ½ ч. сделали в Музее: обили холстом 3 больших и малых пирамидки для 3 витрин: вставили покрытие из целлофана под паспарту 15 рисунков Голубева; докончили убранство витрины русской старины (после чего я вынул миниатюры и пр. и спрятал в тайник под замок).

А вот запись от 26 ноября 1935 года: «Был у Е.Е. Чирикова и условился, что “Панораму Волги” перевезем весной на пароходе. Был у Н.А. Еленева … получил от него дары ... Был у фотографа М.Ф. Губчевского … от него тоже получил подарок. Был у М.А. Шахматова, с которым просмотрел до 100 фотографий В.С. Ильина». Такую энергичную деятельность вел Валентин Федорович Булгаков — инициатор, организатор, заведующий, а затем директор музея, длительное время — и единственный сотрудник. Без упоминания имени этого человека рассказ о культурно-историческом музее невозможен.

Валентин Булгаков — последний секретарь Л.Н Толстого, в 1916–1923 годах — помощник хранителя, а затем заведующий Музеем Л.Н. Толстого и дома-музея в Хамовниках. В 1923 году Булгаков вместе с женой и дочерью выехал из СССР в Чехословакию, где жил, оставаясь советским гражданином. Читал лекции о Л.Н. Толстом, преподавал русский язык, некоторое время был председателем Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии, опубликовал ряд работ, посвященных Л.Н. Толстому.

Идея создания музея возникла в 1933 году. Валентин Булгаков вспоминал: «Время и обстановка мало благоприятствовали новому начинанию. “Вы опоздали на 10 лет, эмиграция устала, обеднела, источники помощи культурным начинаниям ослабели, вернее, иссякли”. Все это так, за исключением того, что 10 лет тому назад, когда все мы еще сидели на чемоданах … идея русского зарубежного музея вообще никому не могла прийти в голову. И надо было пройти значительному периоду времени с момента, как русские покинули родную почву, чтобы наконец для всех нас стало ясно, что период этот исторический… и что на обязанности культурных русских людей за рубежом лежит озаботиться сохранением памятников данной эпохи».

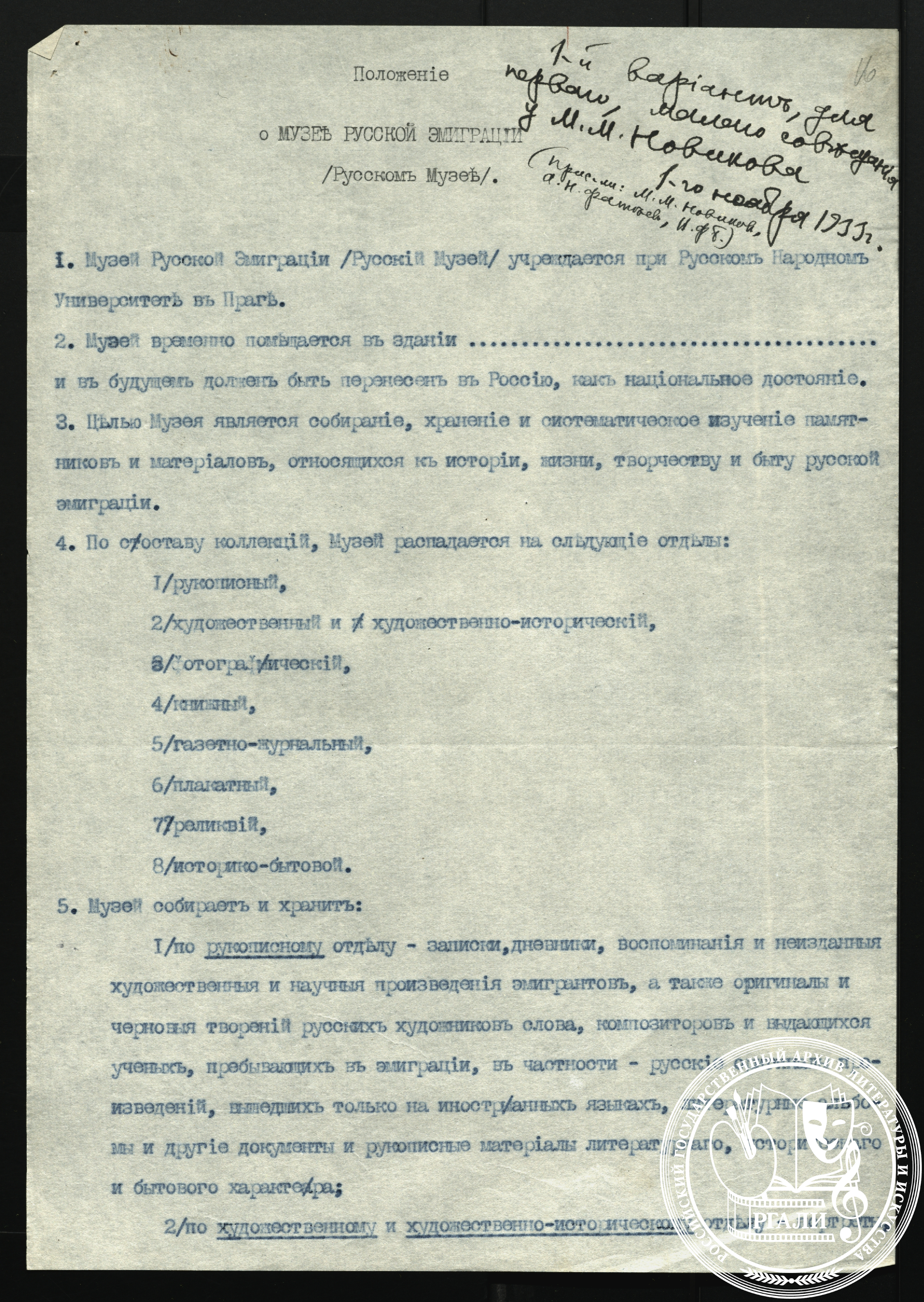

Чехословацким правительством в 1923 году был устроен при Министерстве иностранных дел Русский заграничный исторический архив, активно собиравший материалы по истории России. Материалы поступали в собственность чехословацкого правительства. Булгакову такое положение дел казалось неправильным: документы, по его мнению, необходимо собирать с тем, чтобы в будущем передать в Россию. Кроме того, архив не собирал предметы, художественную литературу, черновики художественных произведений, не экспонировал коллекцию. Переменить ситуацию и призван был создаваемый музей; решено было открыть его при Русском Народном (позже «Свободном») университете; инициативная группа в составе Н.И. Атрова, А.Л. Бема, профессора С.В. Завадского, профессора М.М. Новикова, профессора Н.Я. Окунева, В.Ф. Булгакова и др. в январе 1934 года выработала положение о музее, согласно первому пункту которого музей в будущем должен был быть «перенесен в Россию как национальное достояние». Целью же создания музея признавалось «собрание, хранение, изучение и экспонация памятников и материалов, относящихся к истории, жизни, творчеству и быту русской эмиграции и русского зарубежного населения вообще».

Предлагались различные варианты названий музея: «Музей русской эмиграции», «Музей зарубежной России», наконец, было выбрано более обобщающее и точное название. Затем начались затруднения: у музея не было помещения, не было и денег. Университет из своего 86-тысячного годового бюджета выделил для музея 500 крон в год, что равнялось, приблизительно, месячному студенческому бюджету. При этом зарплата для заведующего музеем предусмотрена не была. Булгаков «пустил несколько подписных листов, но по ним поступили копейки, а то так и совсем ничего не поступило. Пробовал ... обращаться лично к немногим зажиточным русским людям в Праге ... но успеха не имел. Возможно, что никто не верил в “бредовую идею” создания русского музея на частные средства».

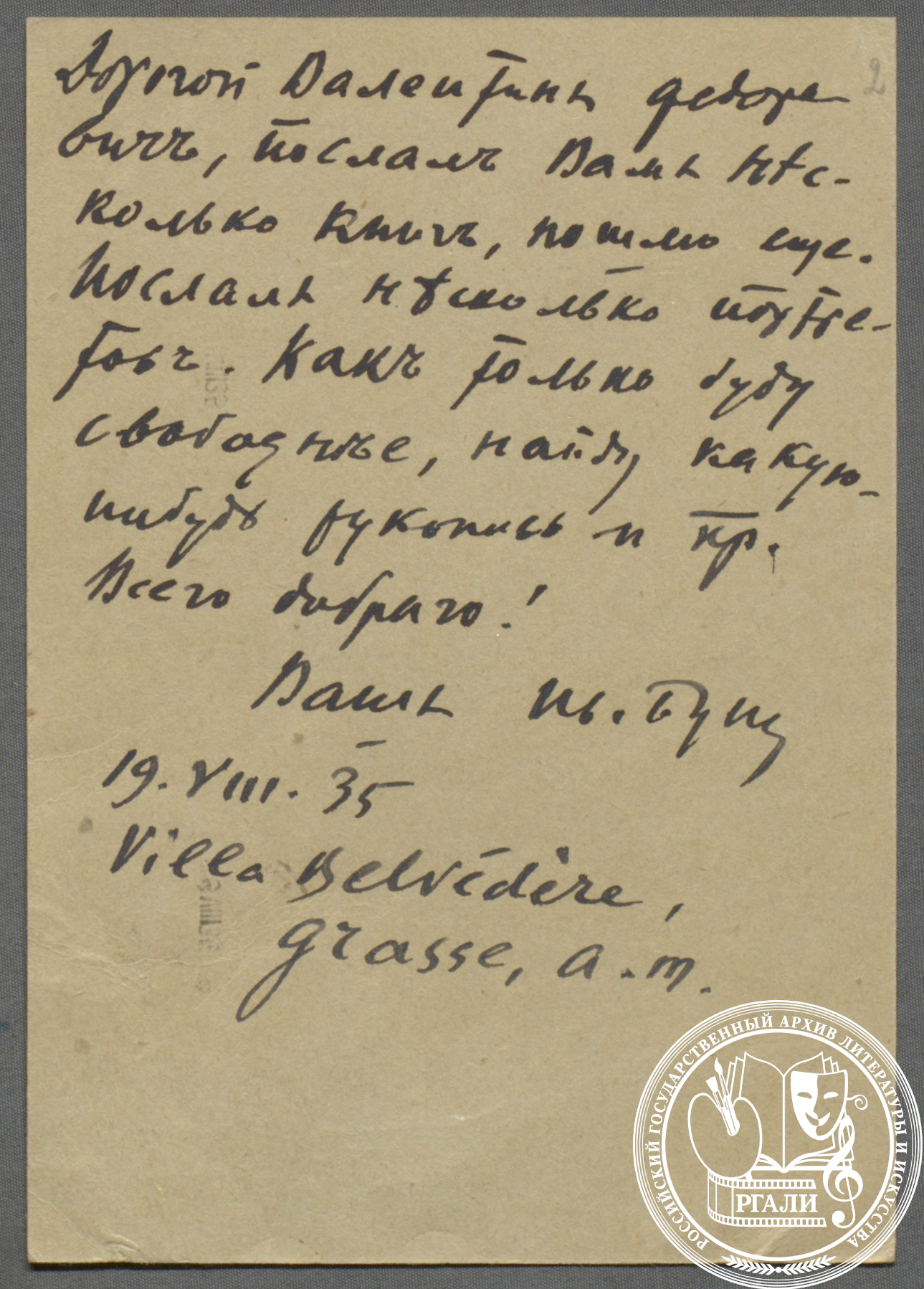

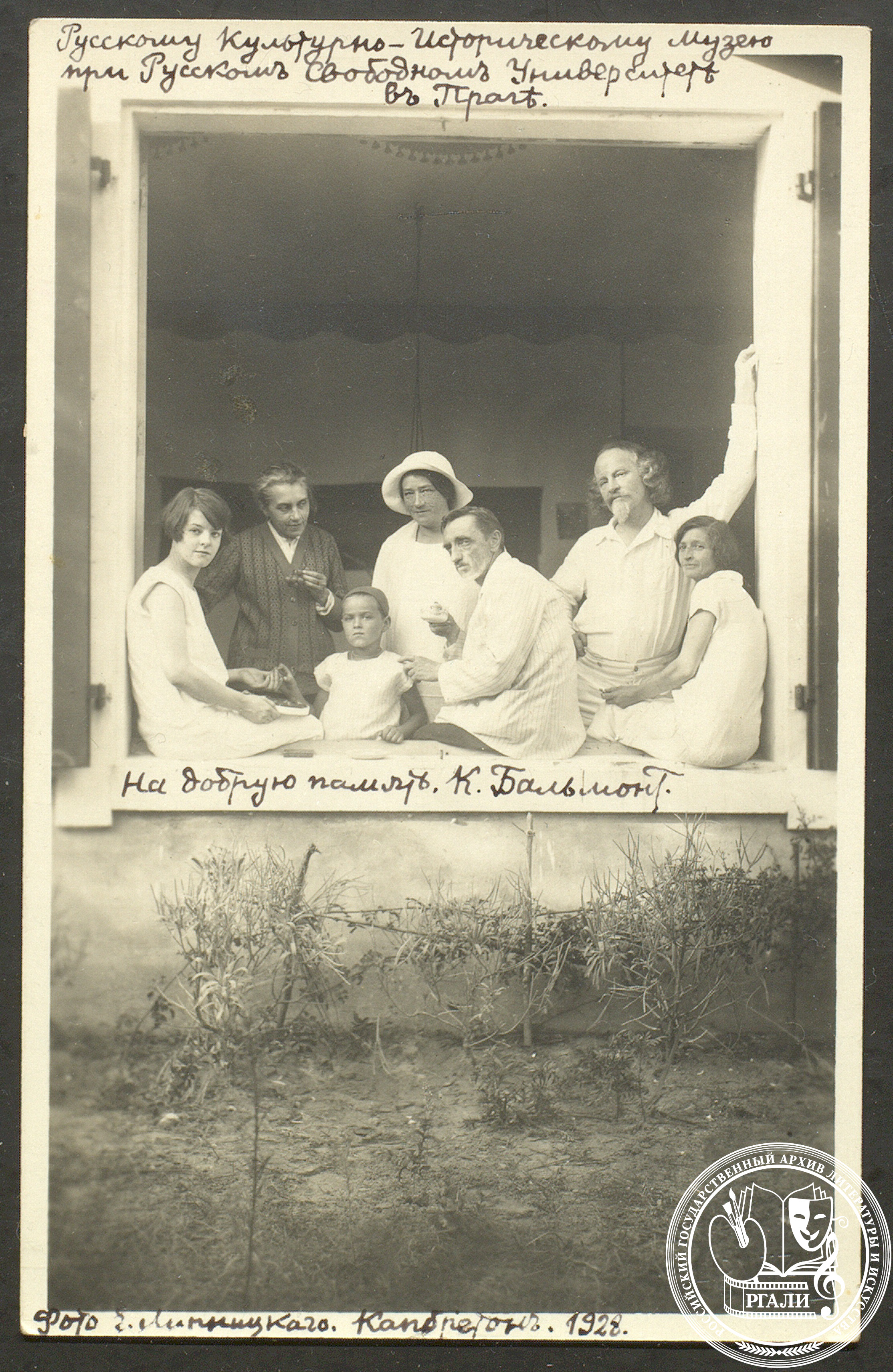

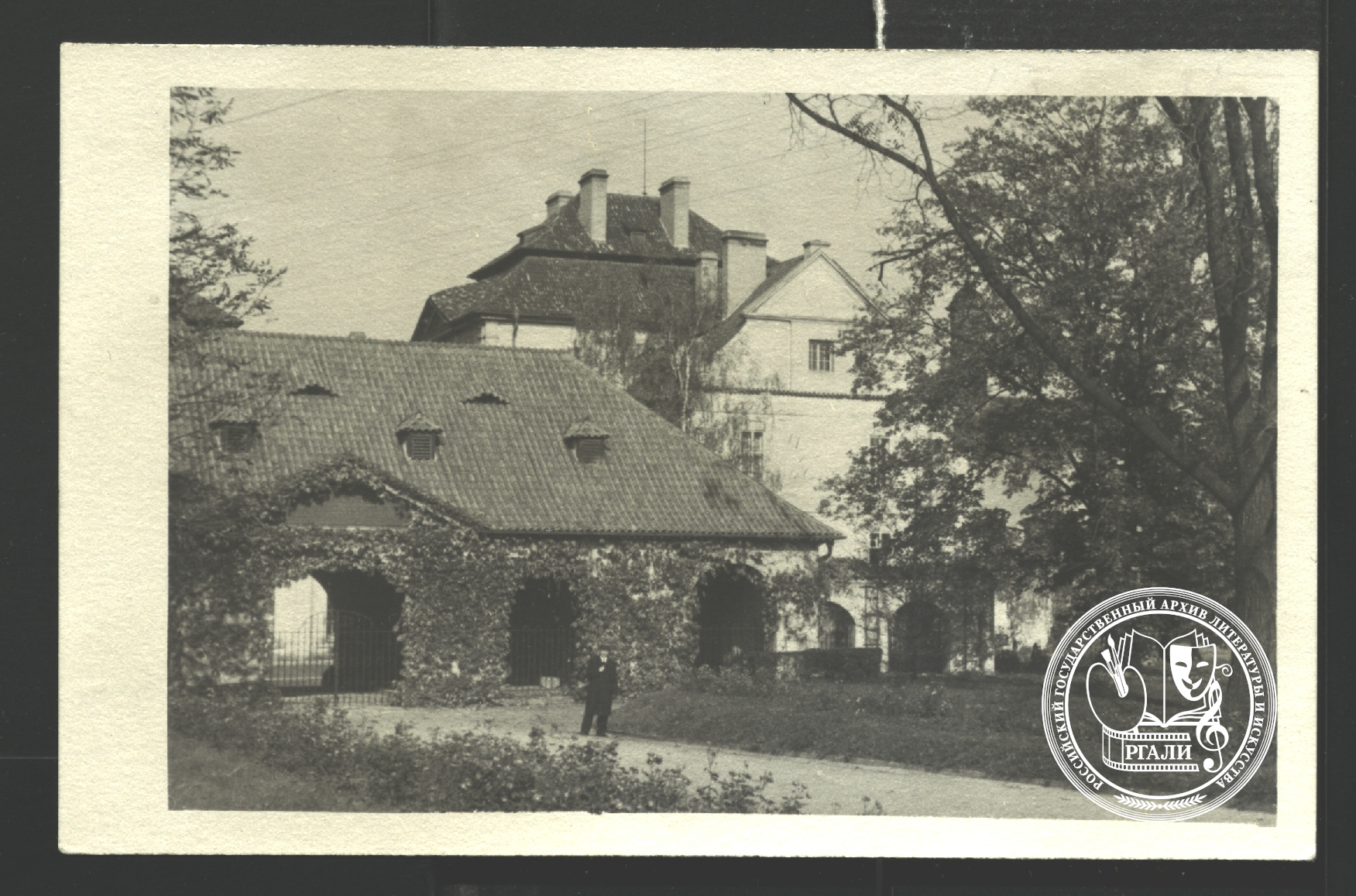

Первое пожертвование для музея было получено от вдовы врача Л.Н. Толстого Д.П. Маковицкого. Ею было прислано 100 крон, а после и экспонат — чайная чашка и блюдце Л.Н. Толстого. Затем финансовая помощь была получена от президента Чехословацкой Республики Т.Г. Масарика. В последующие годы денежные средства поступали от известного мецената К. Бартонь-Добенина, владельца замка в Збраславе, где и разместился музей. Помещение в замке было предоставлено бесплатно; сначала это были две комнаты, затем, по мере расширения коллекции, количество их увеличилось. Витрины и шкафы также удалось достать бесплатно. Первыми экспонатами музея стали две работы художника С.А. Мако: «Портрет художника Григория Мусатова» и этюд «Море у Ниццы». При этом Мако, как и большинство других художников, подарил музею то, на продажу чего у него не было надежды. Однако с укреплением репутации музея качество даров стало повышаться, а коллекция стала поистине международной по происхождению: из Британской Индии прислал свои работы Н.К. Рерих, из Америки были получены чертежи и снимки известного изобретателя И.И. Сикорского, из Риги — работы Н.П. Богданова-Бельского, А.Д. Кайгородова, из Италии прислал свою работу архитектор Л.М. Браиловский, из Польши — пейзажист С.Ю. Жуковский, из Литвы — М.В. Добужинский и т.д. Ценным вкладом в коллекцию стало присланное из Берлина Союзом русских писателей собрание работ художника Л.Н. Голубева-Багрянородного.

Весной 1937 года Булгаков отправился для пополнения коллекции в Париж: посетил И.А. Бунина, Н.С. Гончарову, К.А. Коровина, Д.С. Мережковского, А.М. Ремизова, М.И. Цветаеву, Ф.И. Шаляпина, И.С. Шмелева и многих других выдающихся деятелей русской культуры. В результате в Прагу было отправлено «три огромных деревянных ящика, в которых поместились 62 картины и рисунка, 2 скульптуры, 4 предмета русской старины, 4 иконы, костюм Шаляпина и части театрального костюма Лифаря, 32 рукописи и автографа, 125 книг и брошюр, 88 фотографий. Все это было пожертвовано в музей бесплатно... Конечно, это были дары не от богатства, а от бедности. Зарабатывать, продавать свои картины русским художникам в Париже, несомненно, было очень и очень трудно. По своему достоинству все или почти все собранное не стояло выше среднего уровня. Но на всех картинах и рисунках лежала печать не только русской традиции, но и влияния большого французского искусства».

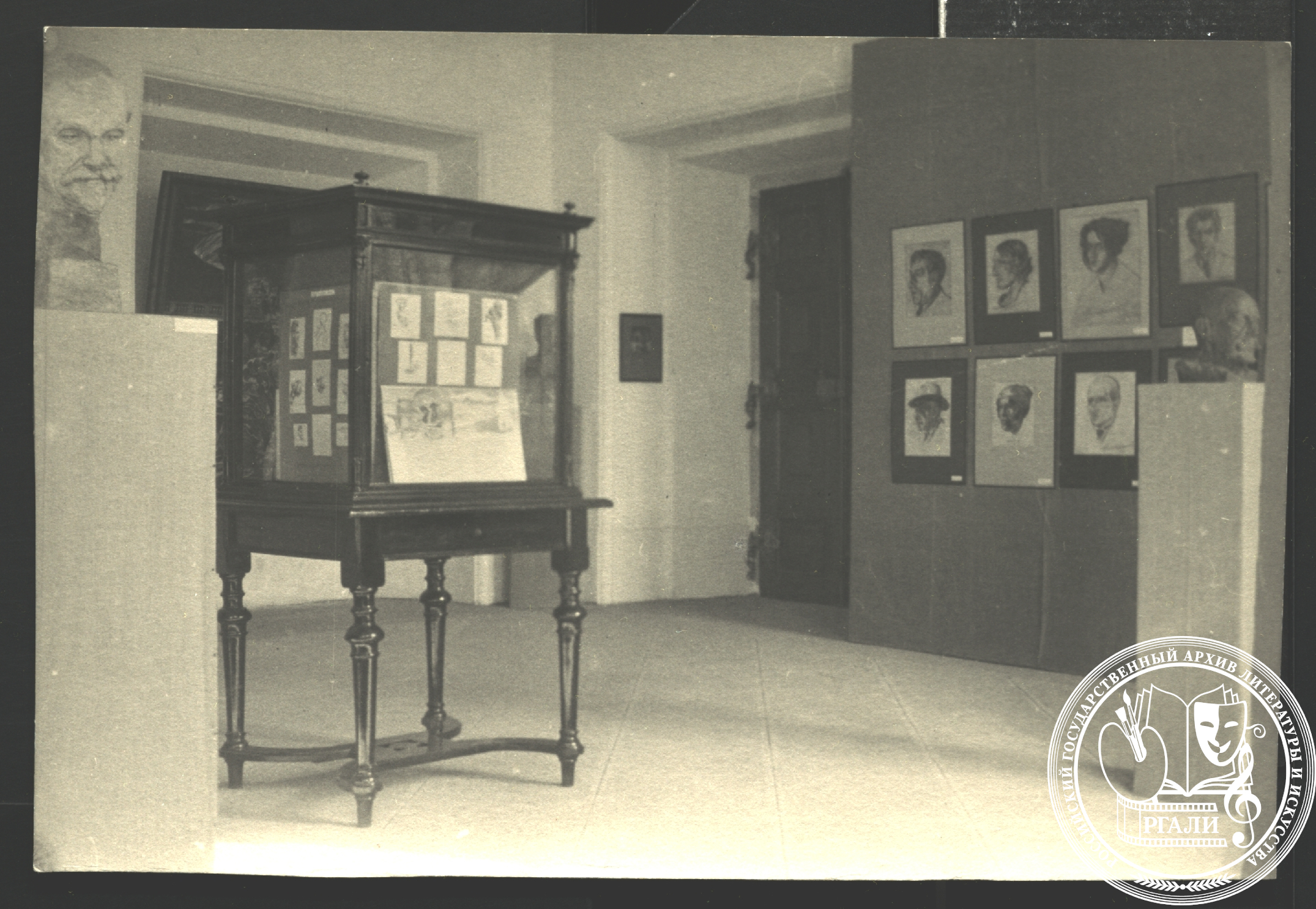

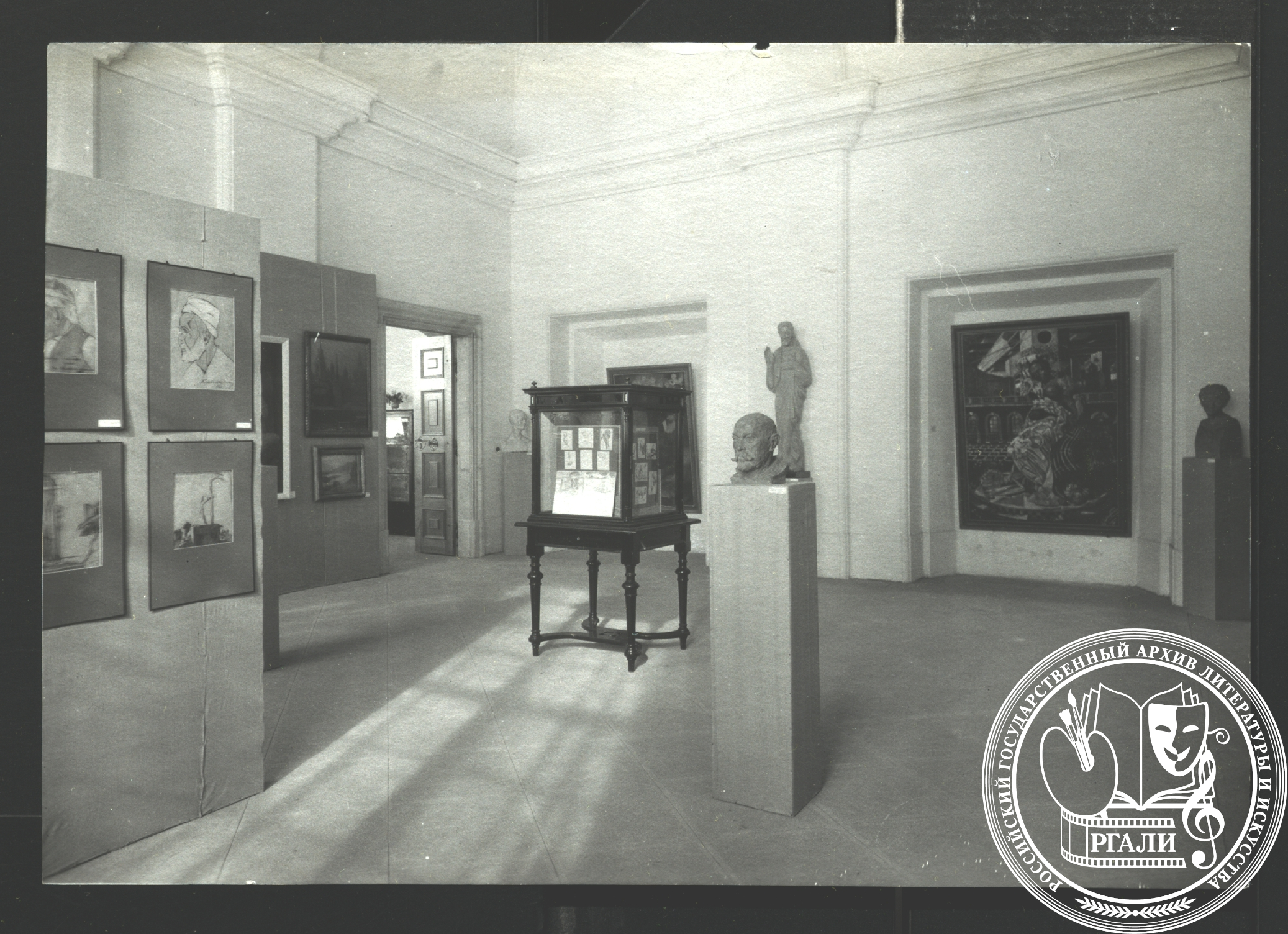

К концу 1939 года порядок залов музея (а их стало 13) был таков: «старая, реалистическая русская живопись (Репин, Богданов-Бельский и др.); скульптура; новая, умеренно-модернистская живопись (Коровин, Гончарова, Борис Григорьев, Бушен) и скульптура; зал картин Н.К. Рериха; графика, новая живопись (Анненков, Пясковский, Добужинский, Мусатов и др.); театральное отделение; Пушкинский зал; отделение русской старины (портреты работы Болотова, портрет Брусилова, миниатюры, медали, иконы, старинные чертежи, карты и пр.); культурно-историческое отделение (портреты писателей и ученых работы Голубева-Багрянородного, фотографии, книги, рукописи, коллекция масок, препараты морских животных проф. М. Новикова и пр.); библиотека; две небольшие комнатки архива; кабинет хранителя».

Работал музей по воскресеньям, входной билет стоил одну крону, количество посетителей приобретшего популярность музея было стабильно высоким. Так, за 3 месяца в 1935 году музей посетило 302 человека, в 1938 году — 2140 человек; затем музей торжественно встретил 5-тысячного, 10-тысячного посетителя…

Время мирного существования музея подходило к концу, но представить масштаб грядущих событий было невозможно; Валентин Булгаков в 1938 году писал Н.К. Рериху: «Когда я думаю о нашем Музее и о могущей грозить ему, в случае войны, опасности, то я до некоторой степени утешаюсь тем, что Збраславский замок находится в стороне, вне городской черты, вблизи его нет фабрик и промышленных предприятий, и думается, что положение его – безопаснее, чем положение пражских музеев. Но, повторяю, верю, что до войны не дойдет». 22 июня 1941 года Булгаков был арестован немцами прямо в музее; через три месяца был выпущен с обязательством отказаться от должности директора музея и выйти из всех научных и литературных объединений. В конце марта 1943 года арестовали старшую дочь Булгакова, подозреваемую в связях с антифашистами, а затем вторично и его самого, — вероятно, на основании доносов и как «лицо, ответственное за поведение дочери». До конца войны Валентин Федорович находился в лагере для интернированных советских граждан в крепости Вюльцбург в Баварии. В Збраслав он вернулся лишь в сентябре 1945 года, уже зная, что на исходе войны замок и помещение музея были заняты немецкими, а позже советскими войсками. Булгаков вспоминал: «Иду в музей. Входная дверь настежь распахнута. Внутри — все разорено. Витрины, картины, коробки с рукописями, шкафы, мебель — все в величайшем, хаотическом беспорядке валялось в десяти (из тринадцати) комнат музея ... Многие картины отсутствовали. Библиотека и архив рукописей были разорены. Украдены были перо Бунина, а также перья других писателей. Драгоценное лифаревское издание факсимиле писем Пушкина к невесте в клочьях валялось на полу. Предметы русской старины, особенно мелкие предметы, а также все с золотыми и серебряными деталями, были расхищены. Оконные шторы сорваны, так что ценные акварели выгорали на солнце. Повсюду глаз видел пыль, мусор, беспорядок. Обломки старинного фарфора хрустели под ногами. Музей был —музей погиб».

В довершение бед в конце осени 1945 года новый владелец замка потребовал от музея освободить помещения. Булгаков обратился в советское посольство в Праге с просьбой о помощи и с идеей расширить коллекцию предметами из советских музеев и создать идеологический форпост — Музей СССР в Праге. Однако судьба музея сложилась иначе: при содействии Посольства художественные коллекции и отделение русской старины были перевезены в здание советской русской средней школы в Праге, а все книги, рукописи, портреты, фотографии, этнографические, исторические коллекции и пр. переданы для отправки в СССР вместе с документами Русского заграничного исторического архива.

Завершением истории музея Булгаков называл 4 декабря 1945 года: день, когда в Збраславе появилась делегация Академии наук СССР в составе начальника ГАУ И.И. Никитинского, академика И.И. Минца и профессора С.К. Богоявленского. Комиссия высоко оценила даже то, что осталось от коллекции музея, и постановила принять книжные и рукописные материалы музея в состав собраний Академии наук СССР как особую архивную единицу под названием «Архив Булгакова». Эти материалы в 24 ящиках отправили в Москву. В 1948 году в СССР была направлена и художественная часть коллекции. Тогда же в СССР переехал и Валентин Булгаков с семьей.

Осуществилось таким образом то, ради чего создавался музей — он был «перенесен в Россию как национальное достояние». Однако коллекция теперь была рассредоточена, и возможно, не такого окончания истории музея ожидал Булгаков. Но ни сожалений, ни сомнений он не испытывал и определял свою позицию твердо: «Идеализирую ли я современную Россию? Нисколько. Но я хочу служить той России, какая живет, с плотью и кровью, какая есть, а не эмигрантскому фантому. Если бы у меня было две Родины, две России, то я, наверное, постарался бы из них выбрать ту, которая лучше. Но выбирать мне не из чего и не к чему: у меня только одна Родина. Перед ней я и склоняюсь».

* * *

История создания и существования Русского культурно-исторического музея в Праге отражена в документах личного фонда В.Ф. Булгакова (ф. 2226) и фонда Русского культурно-исторического музея в Праге (ф. 1355). Следует отметить, что последний являет собой редкий пример фонда учреждения, в котором сосредоточено значительное количество рисунков, фотографий и прочих материалов, отнесенных к категории «особо ценных».

Фонд В.Ф. Булгакова состоит из двух поступлений. В 1962 году из ЦГАОР СССР (ныне ГА РФ) поступил личный фонд В.Ф. Булгакова, полученный в январе 1946 года из Праги. В основном это его корреспонденция за 20 лет жизни в Чехословакии, рукописи, личные документы. В 1966 году, после смерти В.Ф. Булгакова, его дочери передали еще одну часть его архива в ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ). Это поступление со всей полнотой отражает жизнь и творчество фондообразователя, содержит все присущие полному личному фонду документы.

В настоящее время в составе фонда 1572 ед.хр. за 1858–1966 годы.

История музея освещена в обширных воспоминаниях В.Ф. Булгакова «Как прожита жизнь», в переписке с деятелями культуры, в том числе с И.А. Буниным, Б.К. Зайцевым, Н.К. Рерихом; среди материалов к биографии фондообразователя имеются и материалы о работе в музее (черновики писем, удостоверения, акт проверки состояния музея и др.); среди собранных материалов — альбомы В.Ф. Булгакова с автографами А.Т. Аверченко, И.А. Бунина, Ф.И. Шаляпина и других деятелей искусства — многие автографы были получены в ходе визитов по делам музея. В разделе изобразительных материалов — фотографии с политическими деятелями Чехословакии, оказывавшими помощь музею, виды музея и др.

Фонд Русского культурно-исторического музея в Праге поступил в ЦГАЛИ в феврале 1948 года из отдела комплектования Главного архивного управления МВД СССР. В настоящее время в фонде 327 единиц хранения за 1777–1944 годы, а в его составе — материалы музея, а также личные документы В.Ф. Булгакова. Среди документов имеются изобразительные материалы, рукописи, письма и печатные материалы, афиши (часть — рукописные), газеты и журналы. «Материалы русской старины», как именовался в музее дореволюционный период, представлены фотографиями членов Дома Романовых, политических и общественных деятелей царской России, фотографиями артистов, участников панславистского движения и др. Среди материалов пореволюционного периода — фотографии писателей, объявления литературного содружества «Скит поэтов» и «Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии», материалы В.И. Немировича-Данченко. Также в фонде — рукописи З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковского, А.М. Ремизова и др. Среди материалов художников: подлинные портреты Игоря Северянина, Ф.И. Шаляпина и др., работы Л.Н. Голубева-Багрянородного, рисунки и наброски Е.Н. Калабина.

А.А. Романенко,

начальник отдела научного описания документов, НСА и каталога