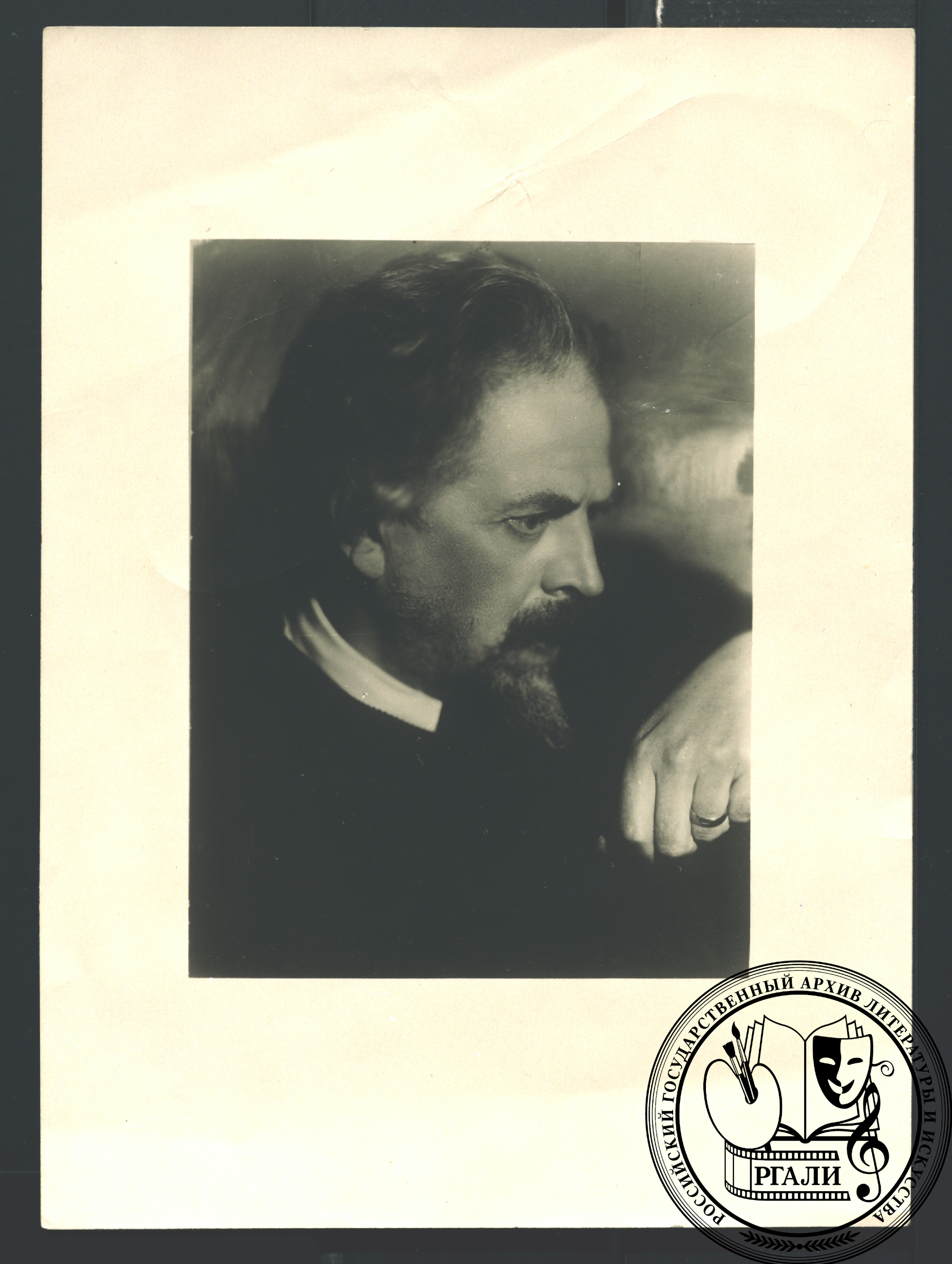

Виктор Александрович Веснин родился в зажиточной купеческой семье в старинном Юрьевце — небольшом торговом городке, прямо на берегу Волги. И это определило очень многое не только в жизни Виктора, но и его братьев — старшего Леонида (1880–1933) и младшего Александра (1883–1959), каждому из которых выпало стать зодчими. Речная ширь (а Волга в этом месте разливается так широко, что не видно противоположного берега) и красота церковных куполов, причудливый рельеф городка, стоявшего на высоте, торговые ряды и нарядные богомольцы, — все это с детства питало глубокое художественное чувство, которым были одарены дети. Одним из любимых развлечений их в детстве было уйти с этюдниками на берег — и рисовать то, что каждому приходилось по душе. Так в тишине, на берегу Волги, возрастали таланты, которым всем вместе предстояло прославить отечественную архитектуру, но уже в совсем другое время.

Виктор Веснин в 1901 году с золотой медалью закончил Московскую практическую коммерческую академию, и в том же году поступил в Петроградский институт гражданских инженеров – ПИГИ (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет). Однако этот «технический» путь в итоге оказался очень близким к тому делу, которому он прослужил всю свою жизнь. С 1902 года он начал работать в качестве помощника у архитекторов в Петербурге и Москве. Но бурные события начала ХХ века не обошли юношу стороной: в 1903-1906 годах он участвовал в Политическом Красном Кресте, в подпольных студенческих организациях и старостате.

Однако параллельно всем революционным веяниям и работе начал занимался живописью и рисунком у художников К.Ф. Юона и Я.Ф. Ционглинского, изучал архитектурную библиотеку Академии художеств. «Несмотря на то, что ПИГИ был по преимуществу специальным техническим вузом, мы много и серьезно занимались самой архитектурой благодаря живой связи с Академией художеств через старшего брата», — вспоминал впоследствии В. А. Веснин.

С 1908 года Виктор Веснин начал выступать на архитектурных конкурсах вместе с братьями. «Имею свыше 20 премированных проектов», – писал он в автобиографии. Будучи еще совсем молодыми людьми, но имея твердый интерес и цель, братья Веснины участвовали в строительстве: доходного дома И. Е. Кузнецова на Мясницкой улице (1910, совместно с Б. М. Великовским), банка на Кузнецком мосту (1913, перестройка по проекту В. И. Ерамишанцева), конюшен на Скаковой улице (1914, проект А. Г. Измирова), доходного дома Петербургского страхового общества на ул. Сретенка (1915, проект А. Г. Измирова).

Братья выступали сторонниками неоклассических форм в архитектуре, примером чему служит и первая крупная самостоятельная постройка В.А. Веснина – особняк директора пароходной компании «Волга» и крупнейшего деятеля старообрядчества Дмитрия Васильевича Сироткина в Нижнем Новгороде (1914-1915). Заказчик поставил условие архитектору: «Выстройте такой дом, чтобы после моей смерти он мог быть музеем, но квартира, в которой я буду жить, чтоб была деревянной». Также Сироткин просил сделать в своем кабинете звездное небо. Небольшой особняк судовладельца действительно выглядел как музейное здание.

После Октябрьской революции В.А. Веснин принимал участие в восстановлении химической промышленности, работая в 1918 году в Волжско-Камском объединении, и построив 1-й Суперфосфатный завод в Черноречье (г. Дзержинск). С 1919 по 1924 год Виктор Александрович был главным архитектором «Химоснова», «Главхима», «Фосфатотук», «Вахтанское стротительство» ВСНХ.

В 1923 году В.А. Веснин начал педагогическую работу на архитектурном отделении МВТУ, сначала в качестве преподавателя, затем профессора и, наконец, с 1933 года – заведующего кафедрой промсооружений в МВТУ и ВИА (Военно-инженерной академии). Виктор Веснин оказал значительное влияние на формирование советской промышленной архитектурной школы. В 1925-1927 годах по его проекту и под личным наблюдением построен Институт минерального сырья в Москве (Старомонетный пер.) и Сельхозбанк в Иваново-Вознесенске.

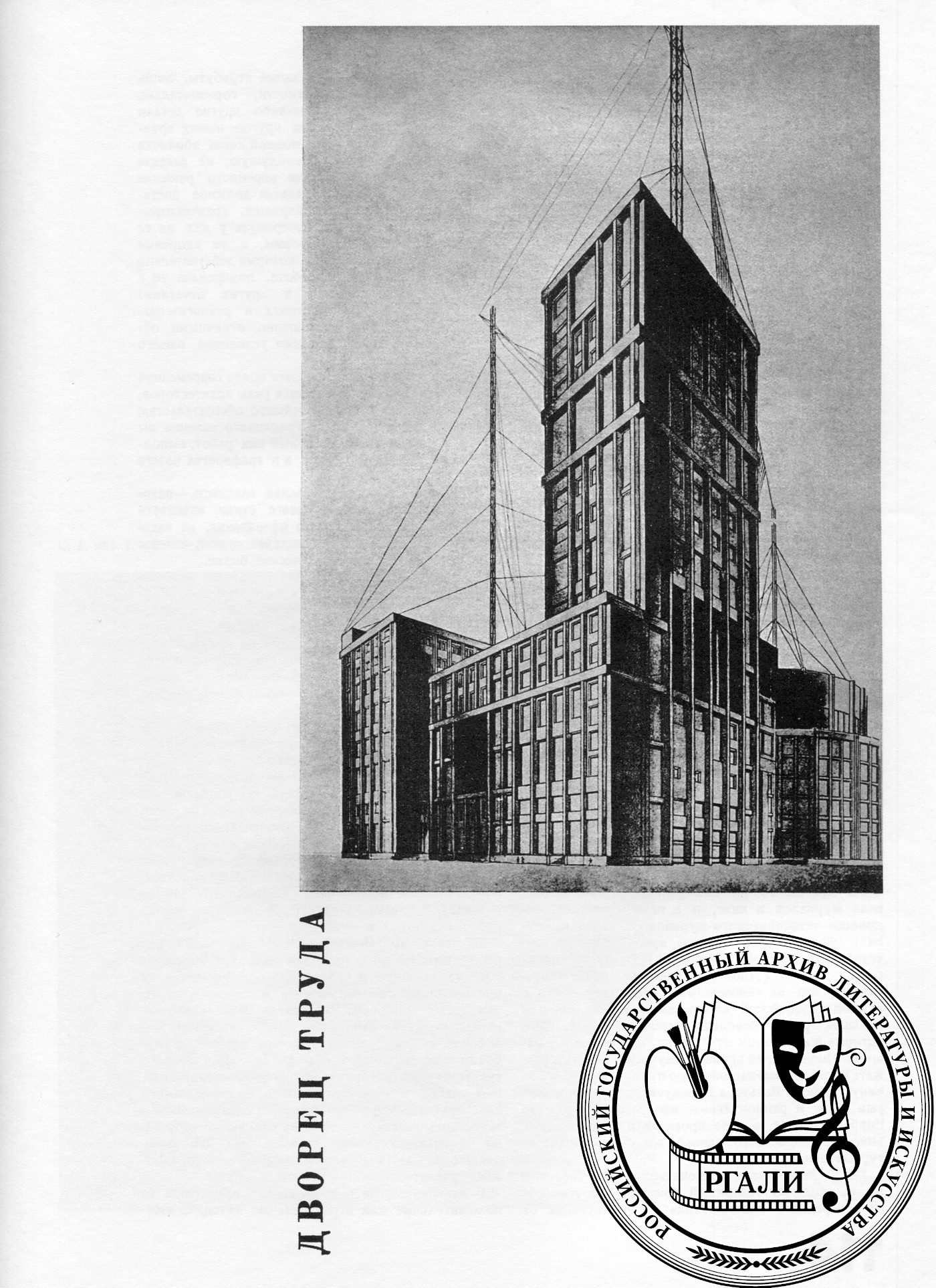

Творческий коллектив архитекторов Весниных сложился к 1923 году в процессе работы над конкурсным проектом Дворца труда – образца раннего архитектурного авангарда, удостоенного почетного диплома Международной выставки декоративных искусств и художественной промышленности в Париже (1925). Дворец труда представлял собой железобетонное сооружение, свободное от декоративного убранства. «Этот конкурс в нашей художественной жизни явился решающим переломным моментом. Новая проблема создания грандиозного общественного здания показала нам с убедительной ясностью всю непригодность старых методов архитектурного проектирования. В этой работе мы выступили с новым пространственным решением здания, свободным планом, порвав с традициями прошлого. Проект Дворца труда явился большим событием в архитектурной жизни Союза, вызвавшим большие дискуссии о судьбах советской архитектуры», – писал В.А. Веснин.

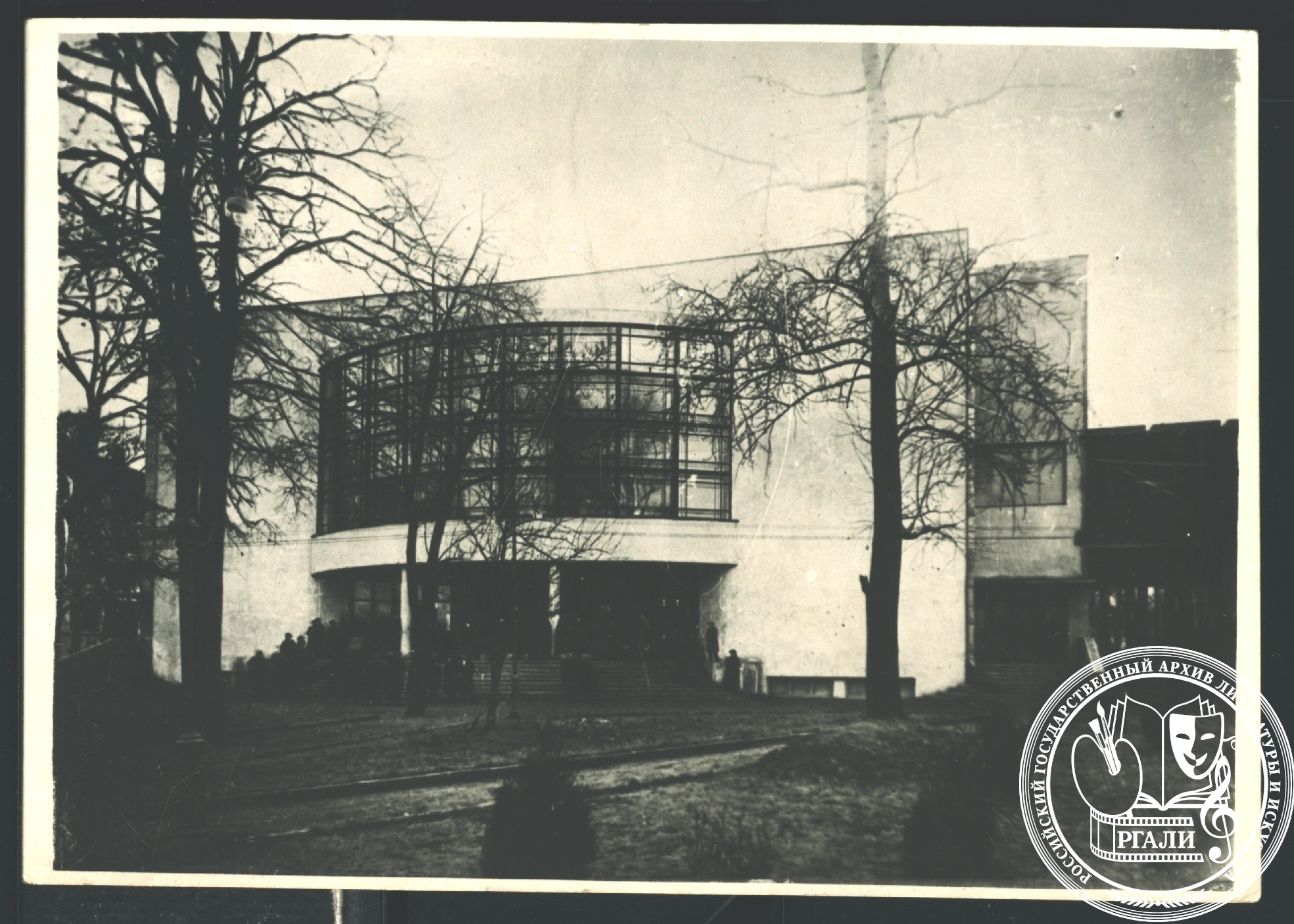

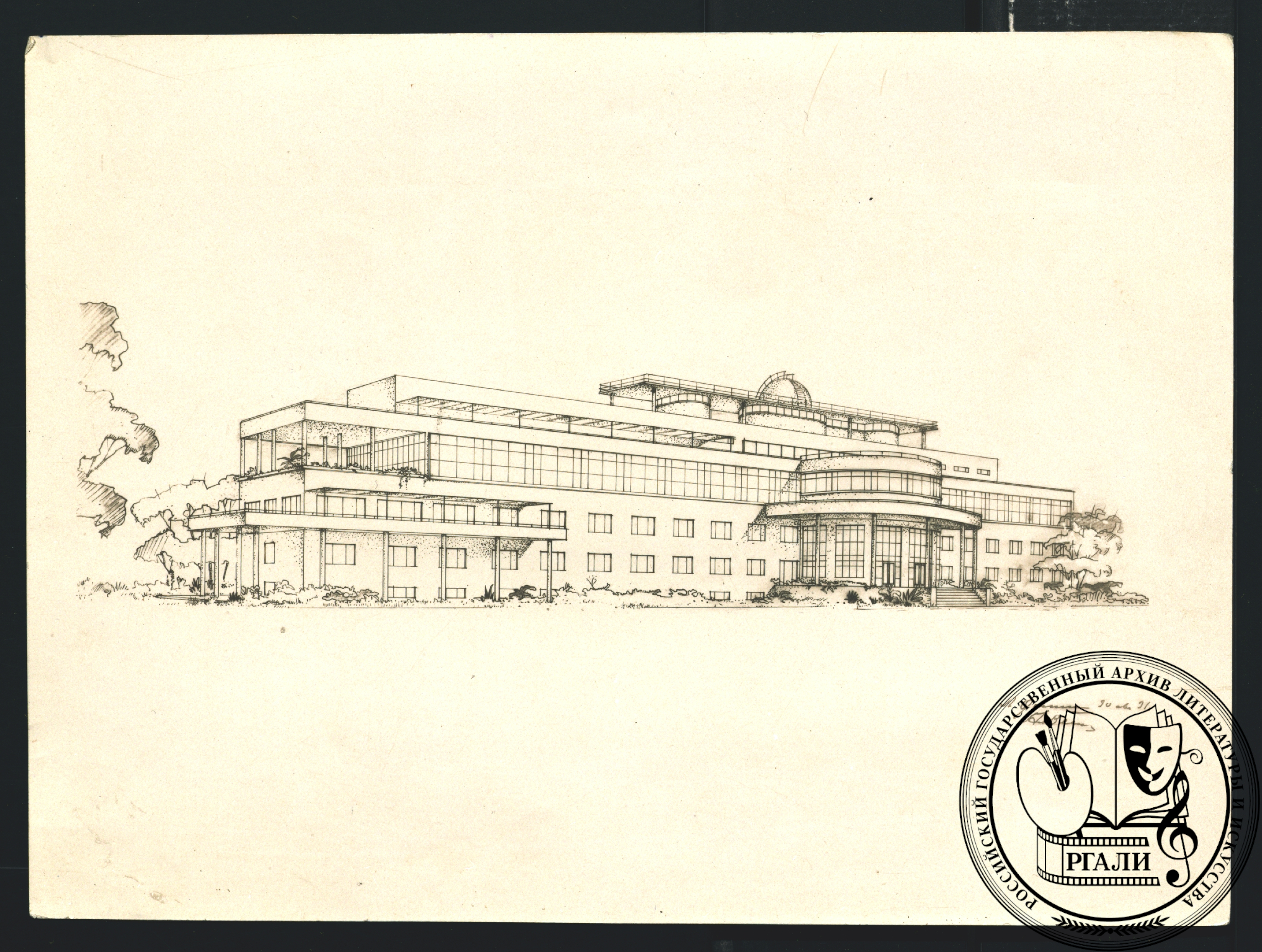

В содружестве братья выполнили конкурсные проекты для Москвы: московского отделения газеты «Ленинградская правда» (1924), Центрального телеграфа (1925), Библиотеки им. Ленина и Центросоюза (1928), Дворца Советов (1931-1932); частично осуществлены проекты Дома общества политкаторжан (1929-1931) и Дворца культуры Пролетарского района г. Москвы (1931-1937). Последний больше известен под названием Дворец культуры ЗИЛ и является, пожалуй, одной из самых знаменитых построек Весниных. В пояснении к проекту говорится: «Дворец культуры строится на месте снесенного Симоновского монастыря. Просторный живописный участок на высоком берегу Москвы-реки со старыми деревьями и плодовым садом представлял для проектировки значительные трудности двойной ориентировкой здания – на улицу и реку и необходимостью сохранить зелень. Настоящий проект составлен после двукратного всестороннего анализа здания на двух последовательных закрытых конкурсах» (РГАЛИ. Ф. 3321. Оп. 1).

Одним из знаковых архитектурных проектов Виктора Александровича стал проект Днепрогэса (1929-1930), созданный в соавторстве с Н.Я. Колли, Г.М. Орловым и С.Г. Андриевским. Конкурс стал своеобразной проверкой понимания сути промышленной архитектуры. Проект сочетал в себе конструктивно-технические требования с высокими архитектурными качествами. Во время широкого общественного обсуждения конкурсных проектов наибольший интерес представлял взгляд Виктора Александровича на «гигиену восприятия» архитектурной формы. Он говорил о процессе уточнения и совершенствования формы как средстве решения художественных проблем социалистической архитектуры: «Я принадлежу к тому течению и к той группе, которая не считает возможным расчленить сооружение на архитектурную и инженерную части. Форма в данном случае является только следствием, и если мы работаем над формой, то только в смысле ее уточнения и совершенства в проработке тех данных, которые дает нам основное функциональное решение» (Из выступления на обсуждении проектов Днепрогэса в 1927 году). В. А. Веснин утверждал, что в Днепрогэсе «удалось достигнуть максимального сочетания целесообразности и красоты».

Проекты и постройки Весниных стали важными этапами в развитии мировой архитектуры. Они разработали функциональный метод проектирования, основанный на научном анализе особенностей работы каждого типа зданий и выявлении их назначения путем рациональной организации плана и объемно-пространственной композиции. Функциональный метод требовал от архитектора внедрения новейших научно-технических достижений и борьбу за индустриализацию строительства. Однако в начале 1930-х годов парадигма советской архитектуры резко меняется – произошла переориентация на использование классических традиций прошлого. В связи с этим работы конструктивистов стали подвергаться резкой критике за отказ от традиционных архитектурных форм и декора.

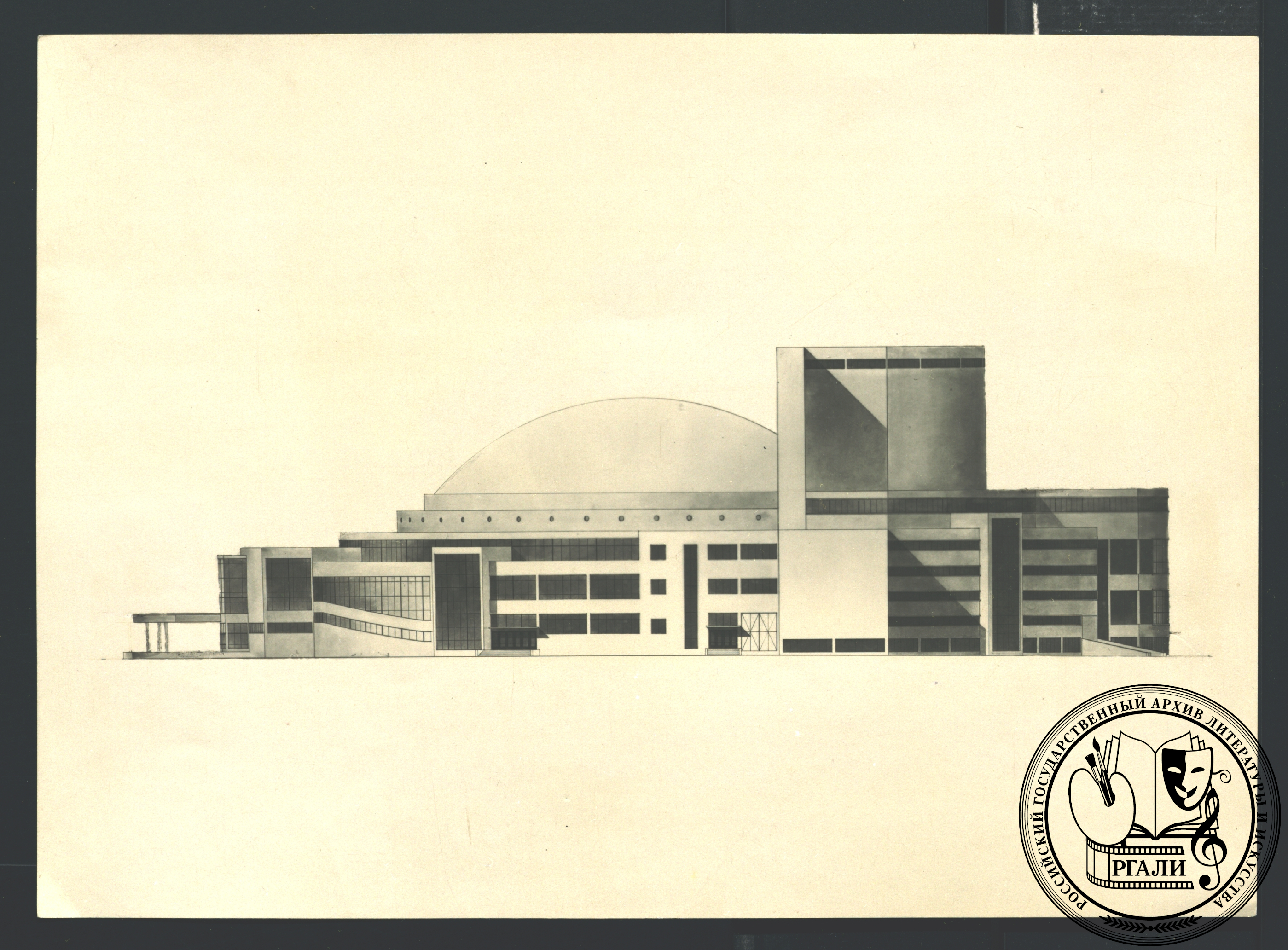

Несмотря на процессы трансформации советской архитектуры, Веснины оставались признанными специалистами в своей области. Являясь руководителем архитектурно-проектной мастерской Наркомтяжпрома, В.А. Веснин фактически руководил всей промышленной архитектурой Советского Союза. Среди проектов, выполненных мастерской, – реконструкция ЗИЛа, проектирование и строительство Камской электростанции, разработка серии типовых жилых домов и другие сооружения. Интерес представляют здание Наркомтяжпрома (1934-1936) и второй дом Совнаркома в Зарядье (1940), созданные Виктором и Александром Весниными, но оставшиеся нереализованными.

В 1932 году В.А. Веснин возглавил Оргкомитет по созданию нового творческого объединения – Союза архитекторов СССР, которым руководил с 1937 по 1949 годы.

В 1935 году он был делегирован на Всемирный конгресс архитекторов в Италии.

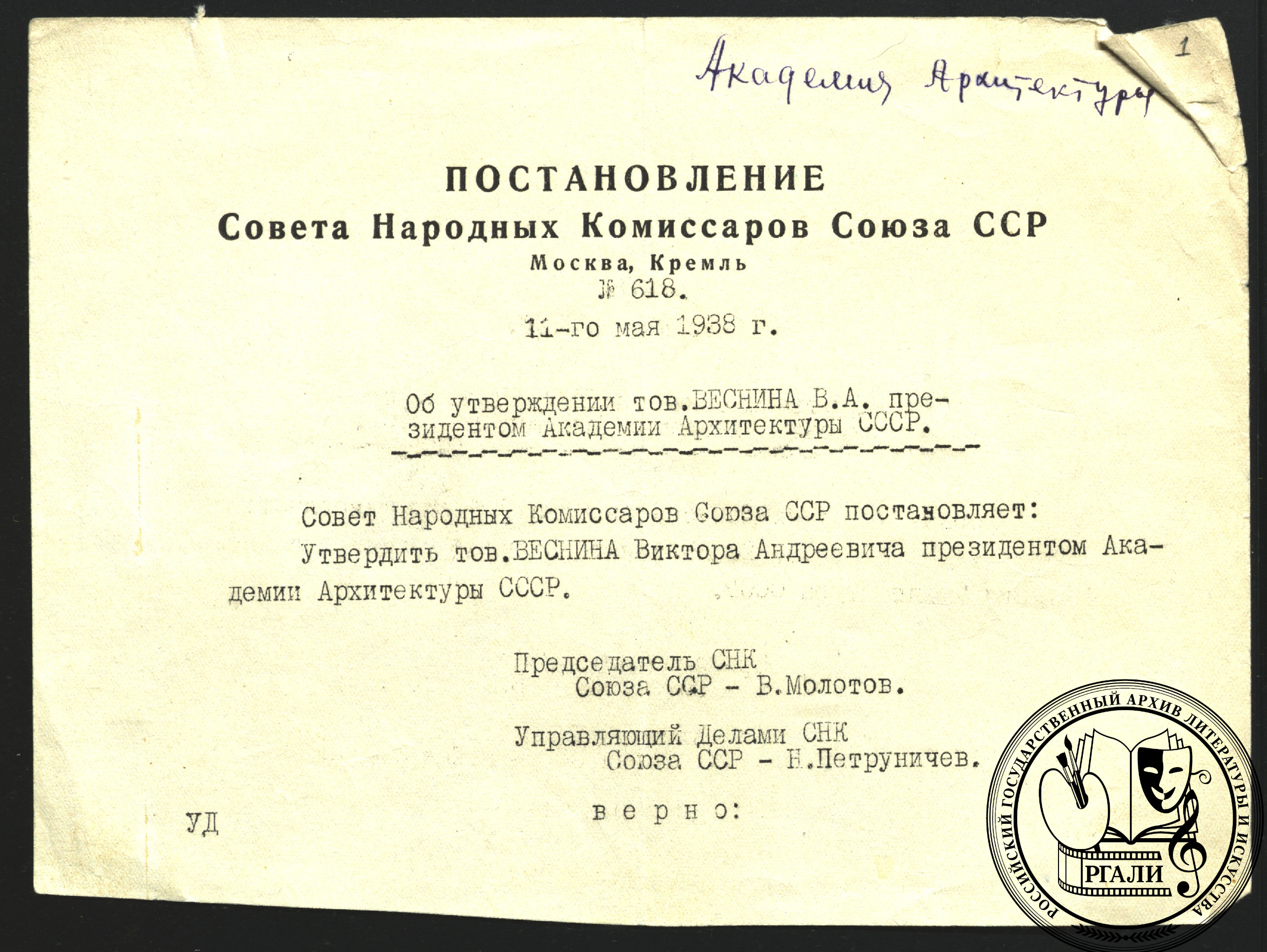

Через три года утвержден первым президентом Академии архитектуры СССР.

В 1943-м избран действительным членом Академии наук СССР. В 1944 году занимался восстановлением Запорожья и Днепрогэса.

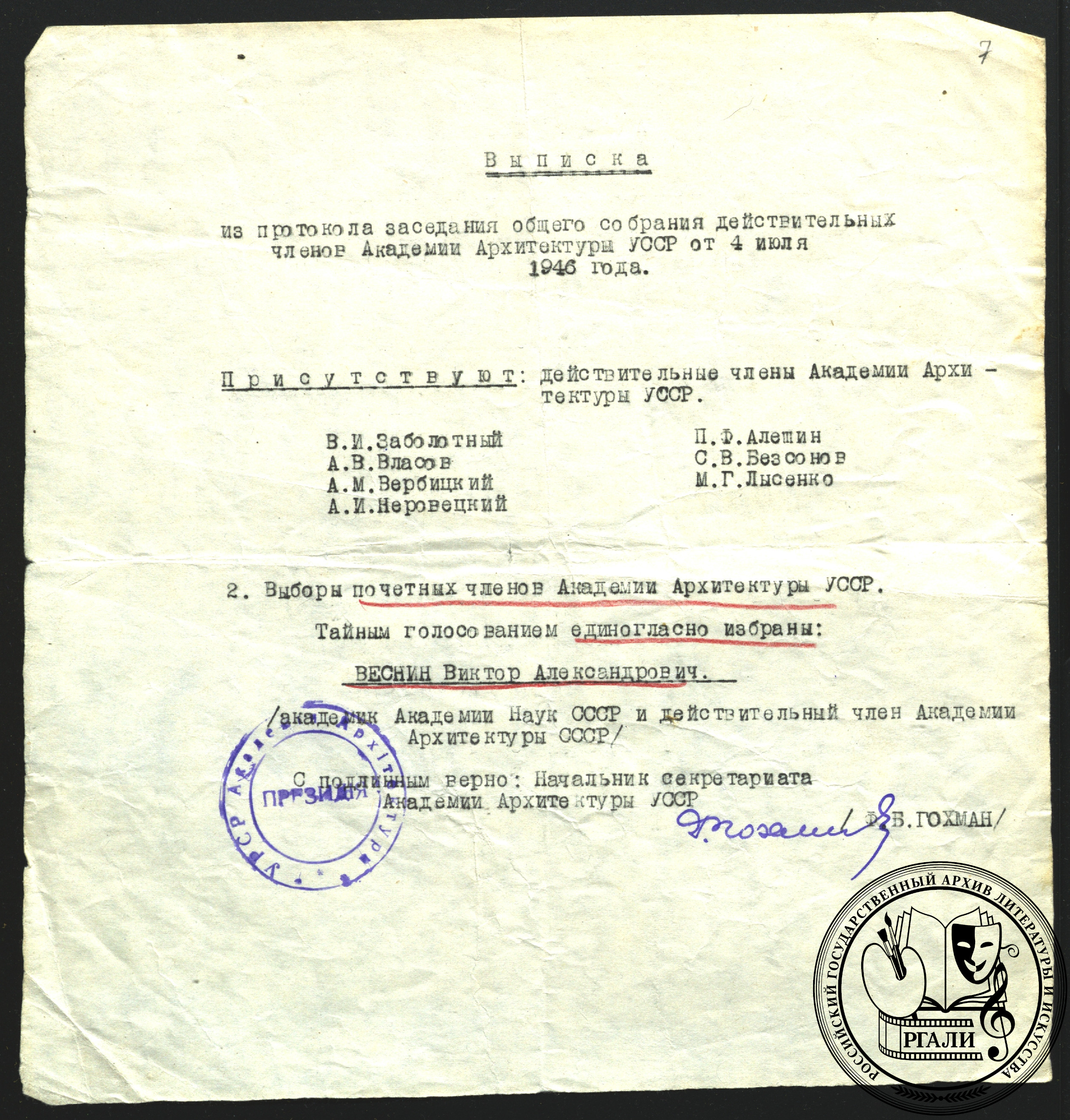

В РГАЛИ сохранилась выписка из протокола заседания общего собрания действительных членов Академии архитектуры УССР от 4 июля 1946 года. Согласно ей, В.А. Веснин единогласно выбран почетным членом Академии.

В 1947 году, говоря о научно-исследовательской работе Академии архитектуры СССР, Виктор Александрович назвал архитектуру величайшим искусством: «Нужно ли говорить, что создание социалистической по содержанию и национальной по форме архитектуры, которая впитала бы в себя все лучшее, что создано человечеством на его историческом пути развития, и одновременно все лучшее, что создала современная художественная и техническая мысль – задача труднейшая, если учесть ее тесную связь с техникой, со строительным процессом, с участием огромного коллектива людей в осуществлении индивидуального замысла архитектора».

В РГАЛИ фонд В.А. Веснина № 2772 (1882-1950) насчитывает 123 единицы хранения. Здесь находятся рукописи архитектора: статьи, выступления по вопросам архитектуры, воспитанию молодых архитекторов, отчетные доклады на V-VIII сессиях Академии архитектуры СССР и другие. В письмах Виктора Александровича, адресованных К.С. Алабяну, А.Г. Мордвинову и В.А. Малышеву, содержатся сведения об эвакуации сотрудников Академии архитектуры, о финансировании работы Академии в Чимкенте и возвращении из эвакуации в Москву. Корреспондентами В.А. Веснина были, помимо братьев, Б.Е. Веденеев, В.Л. Гофман, А.П. Иваницкий, Л.А. Ильин, А.С. Никольский, Н.Н. Рубцов, В.Н. Сарабьянов, Н.С. Стрелецкий.

Среди служебных документов – справки и удостоверения, договоры с учреждениями, материалы о деятельности В.А. Веснина в Международных конгрессах, участии в съездах, сессиях Академии архитектуры, в комитетах и жюри конкурсов. В фонде имеются фотографии В.А. Веснина с коллегами, альбом с планировками церквей, зарисовки архитектурных деталей.

При подготовке материала использовалось издание:

Мастера советской архитектуры об архитектуре: Избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов. В 2 т. / Под общ. ред. М. Г. Бархина [и др.]. Т. 2. Москва: Искусство, 1975.

Ю.В. Маслова,

главный специалист РГАЛИ