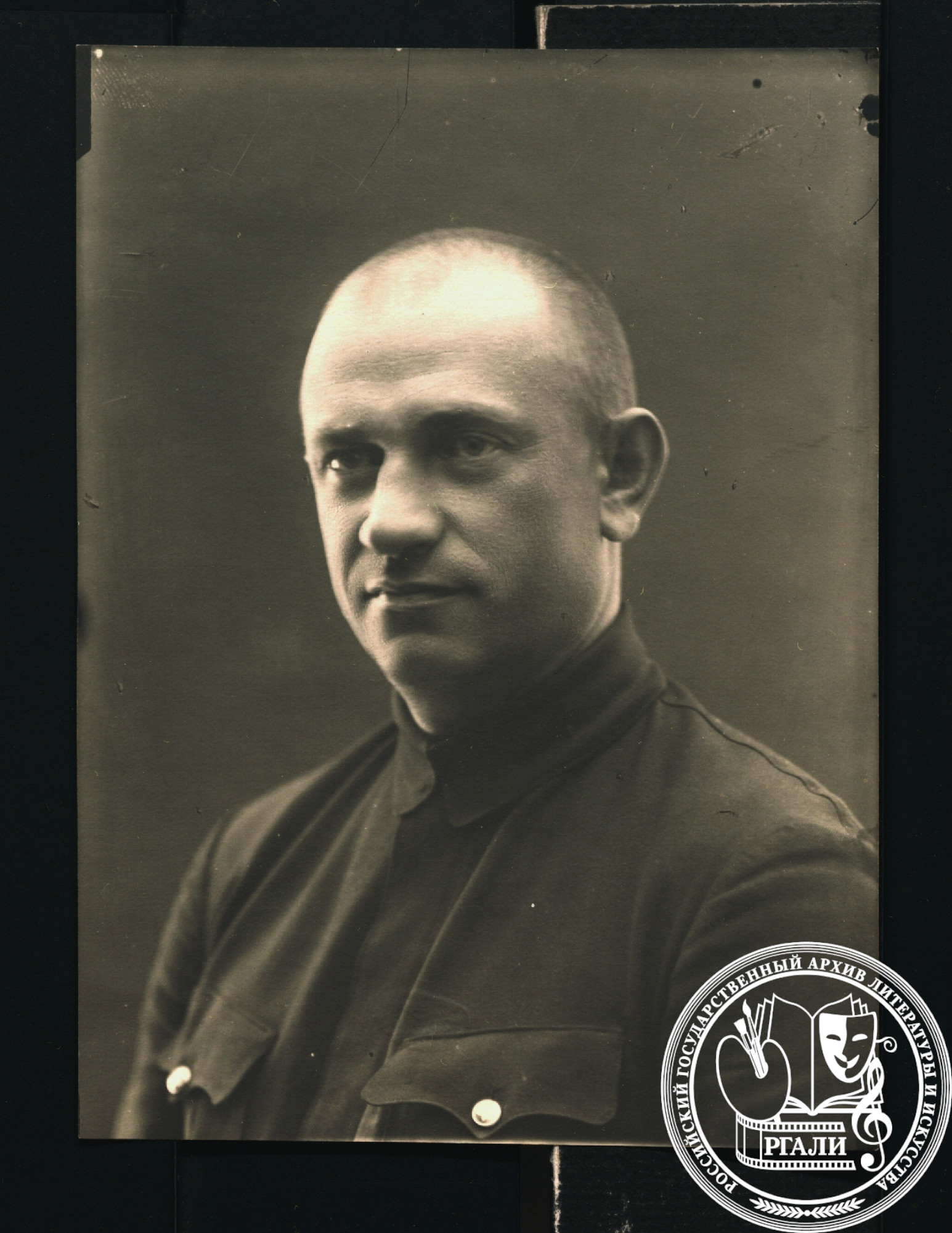

Биография ровесника ХХ века Владимира Петровича Ставского (Кирпичникова) уникальна и типична одновременно. Уникальна тем, что на старте ее ничто не предвещало, что родившийся в далекой от столичных возможностей Пензе мальчик из семьи резчика по дереву и портнихи станет известным советским писателем, общественным деятелем. Типична же тем, что проделанный Ставским путь повторяет биографии многих его коллег по литературному ремеслу и искусству.

Рано оставшись без родителей Владимир вынужден был бросить учебу и начать трудиться. Он мог так и остаться чернорабочим на пензенских заводах, но его жизнь круто развернул бурный 1917 год. Ставский примыкает к большевикам, и в дальнейшем ни одно значимое событие советской истории не проходит без его участия. В отряде Красной гвардии в гражданскую войну он разоружает казачьи эшелоны, подавляет кулацкие восстания, борется с чехословацким мятежом. Пуля пробивает ему плечо, но пока еще судьба хранит его и перебрасывает в органы ВЧК. Опасаться в те годы приходилось не только пуль врага — Ставский опять выжил, переболев разными формами тифа.

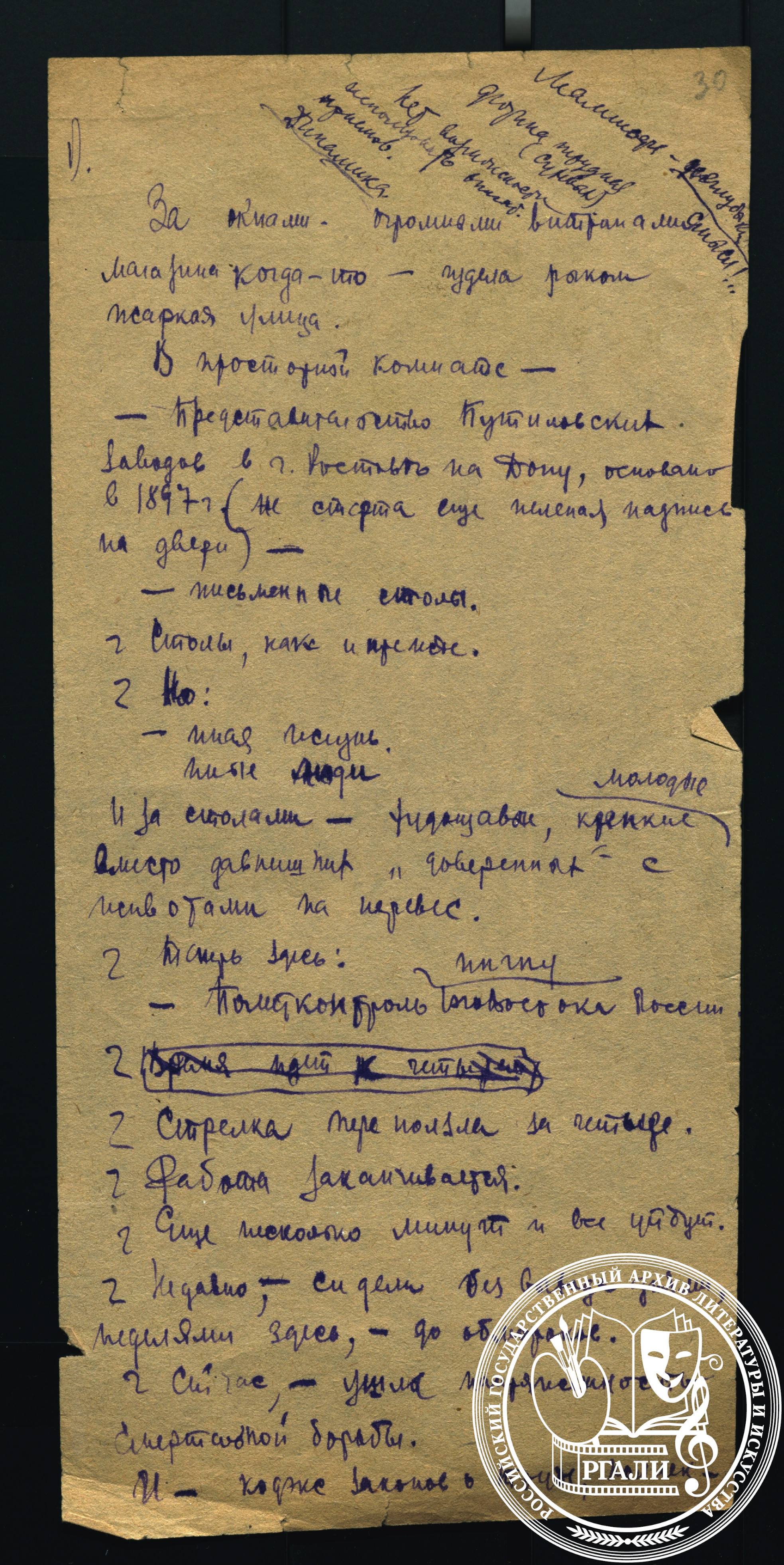

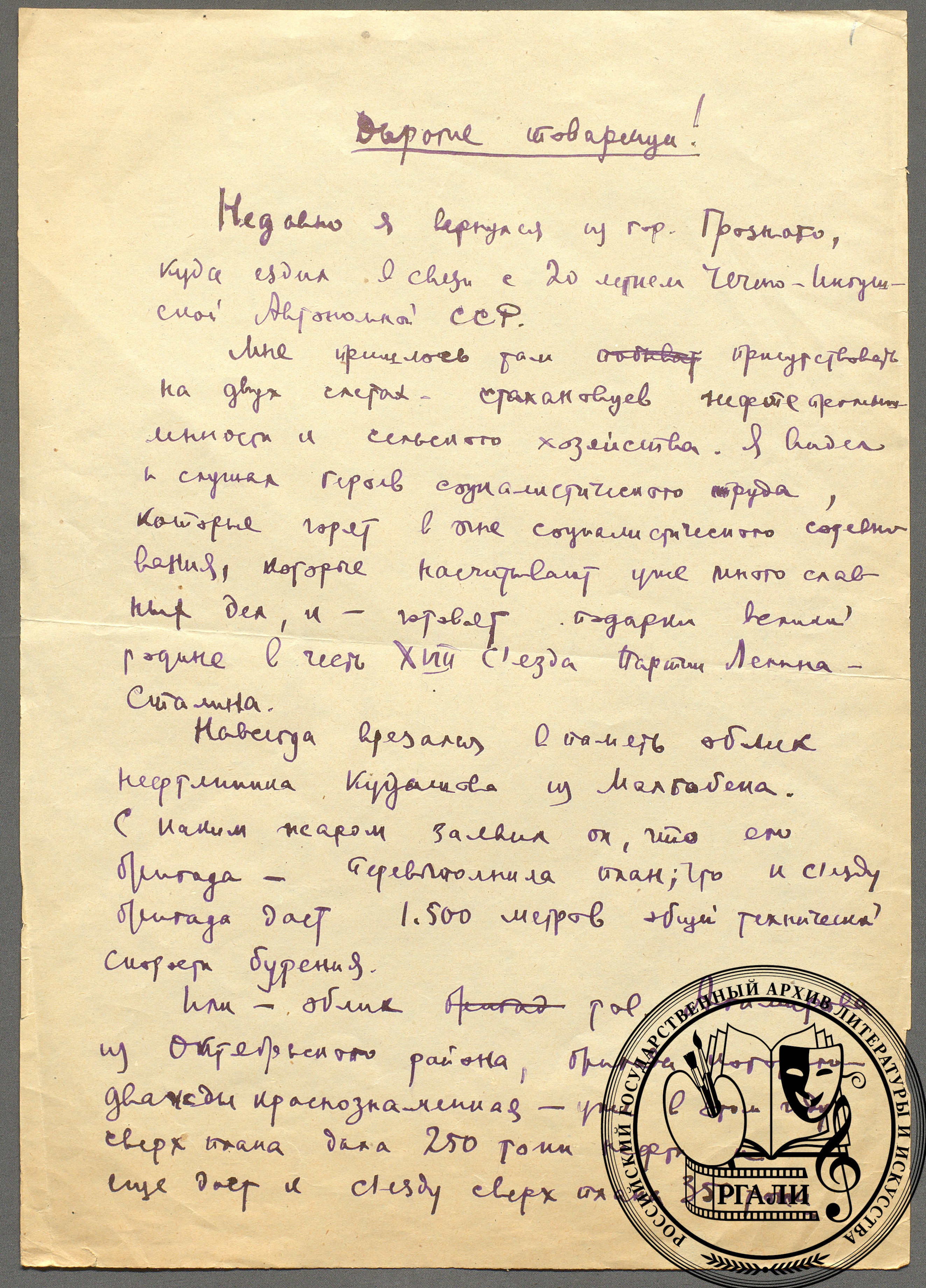

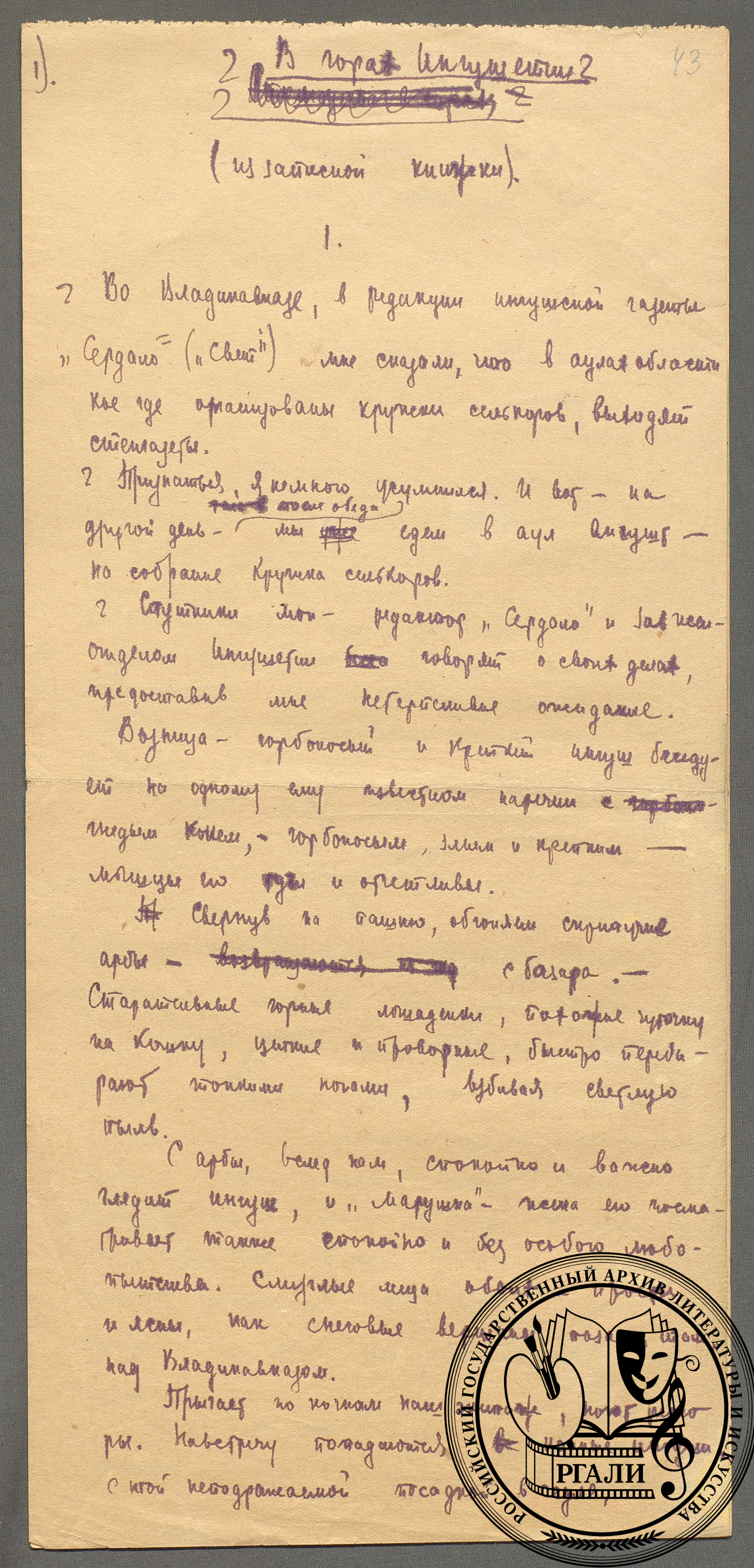

Будучи наконец демобилизованным в 1922 году, начинает писать в газету, организует рабкоров. В сентябре 1928 года отзывается в Москву оргсекретарем РАППа, но, разойдясь во взглядах с авербаховским руководством, становится профессиональным писателем, сотрудничает в «Известиях» и «Правде». В горячую пору коллективизации работает уполномоченным по хлебозаготовкам на Кубани. В хранящихся в РГАЛИ записных книжках Ставского содержится немало ценной информации о том, как проводилась коллективизация.

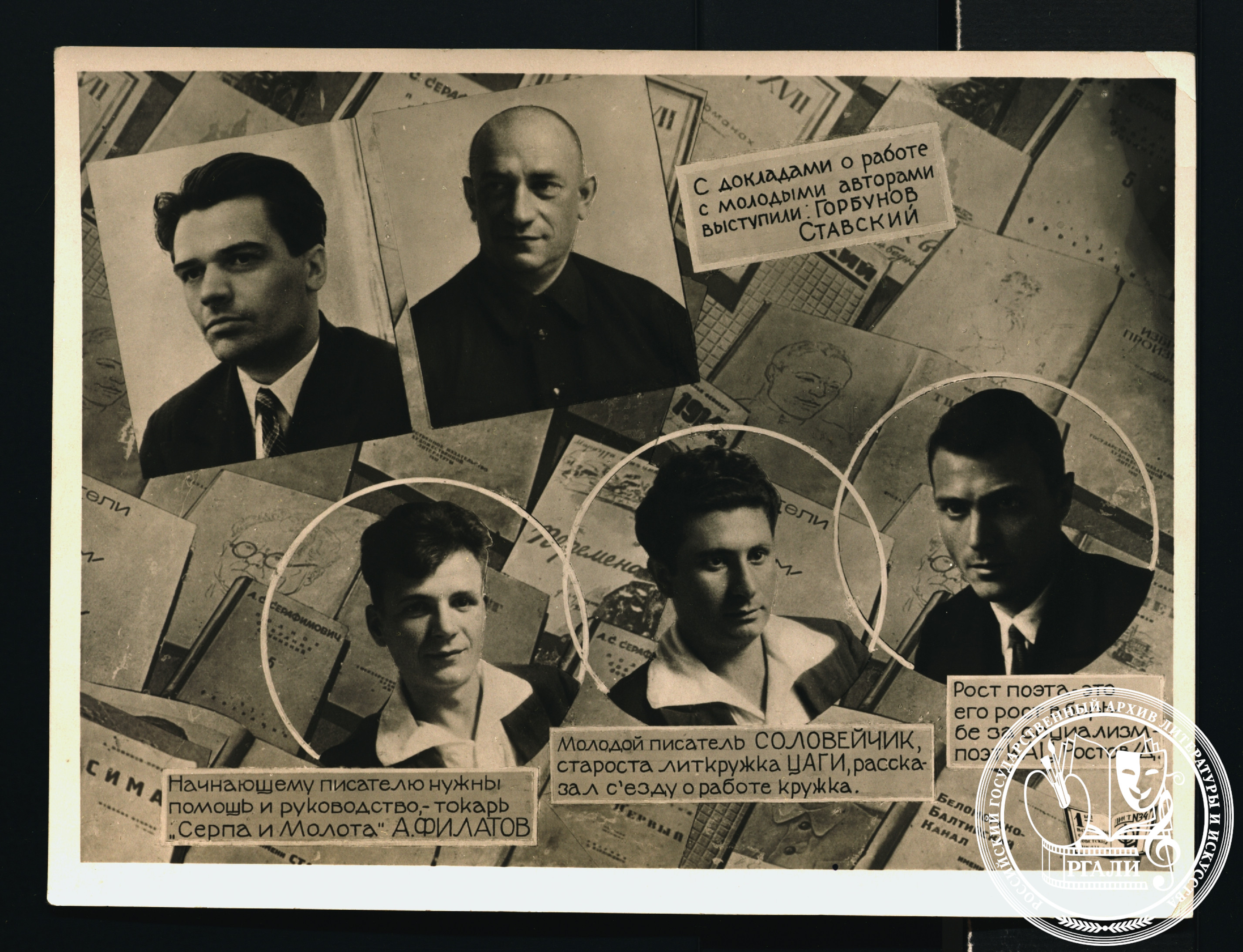

В 1930-е годы Ставский становится видной фигурой в литературной среде, работает Генеральным секретарем Союза советских писателей (сменив на этом посту умершего А.М. Горького), редактирует журнал «Новый мир», избирается депутатом Верховного Совета СССР. Не обошли Ставского стороной политические процессы того сложного времени. В писательских кругах существовало мнение о причастности руководителя ССП к репрессиям в литературной среде. Но и для самого писательского генсека в 1937 году могло все закончиться печально. Партгруппа Союза писателей разбирала заявление, в котором Ставский обвинялся в «связях с врагами народа» и «авербаховщине». Но все заканчивается для него благополучно.

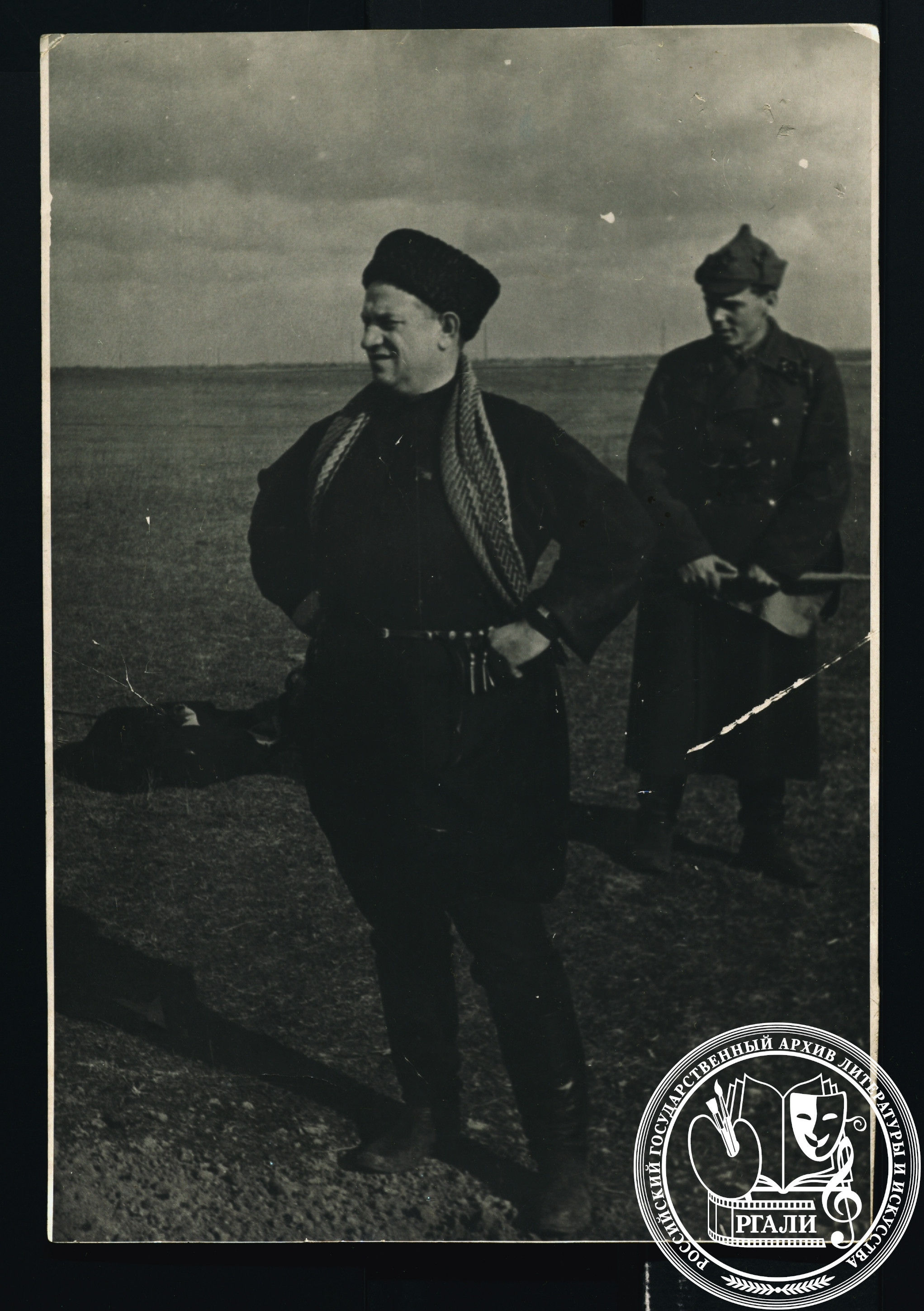

Однако в конце десятилетия бурный ХХ век вновь призвал писателя в свои боевые ряды с тем, чтобы больше из них уже не отпускать. Он оказывается в гуще испанских событий, где однажды поднял в атаку оставшийся без командира испанский взвод. Позднее Ставский готовит материалы для газеты и является внештатным инструктором политотдела во время боев на Халхин-Голе. По возвращении в Москву тут же командируется в только что присоединенную Западную Белоруссию, а вскоре в войне с финнами, продвигаясь к вражескому доту, получает ранение в руки и ноги.

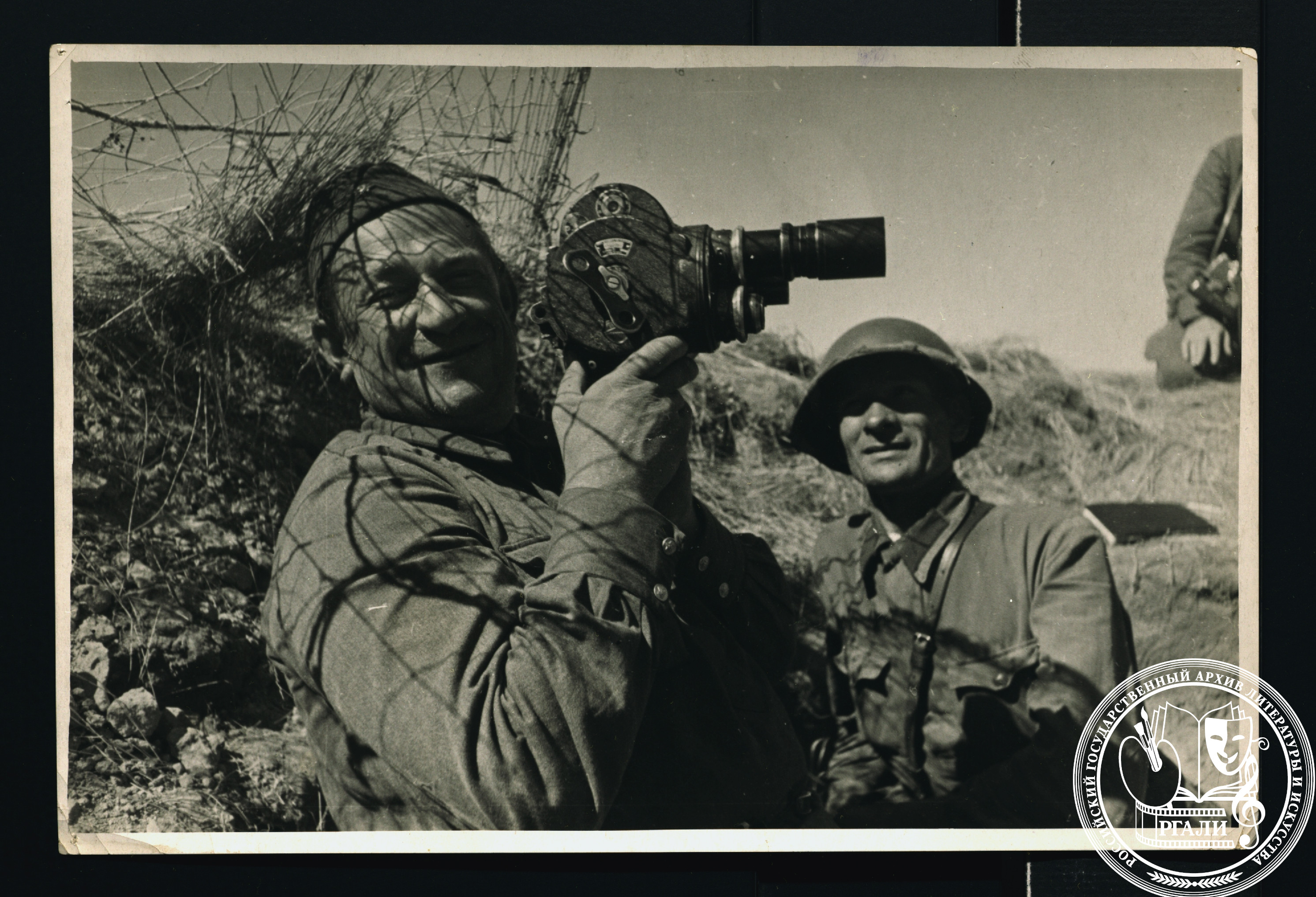

Последняя его война — Великая Отечественная. Работал спецвоенкором «Правды» на Западном, Калининском, Северном фронтах, собирал материал о жизни моряков-подводников в Заполярье, пишет очерки. Не затушевывать трудности войны, писать правду — писательское кредо Ставского в эти годы. В наиболее тяжелый период битвы под Москвой Ставский реально оценивает ситуацию, но при этом убежден: «Опасность грозит Москве… А мы не пропустим, не пропустим врага к нашей столице. Не пропустим!» (Ф. 1712. Оп. 10). По своей привычке во все вникать самому, не полагаясь только на рассказы бойцов, Ставский погиб при попытке осмотра подбитых немецких танков под Невелем. Похоронили писателя в Великолукской области в братской могиле.

Литературная деятельность В.П. Ставского началась в 1923 г., когда он, человек бескомпромиссный и болеющий за дело, принес заметку в газету «Трудовой Дон» с критикой недостатков на транспорте. Но до большой литературы было еще далеко — и Ставский упорно учился новому для него ремеслу, переделывая по много раз один и тот же текст. Ставский признавался, что в начале литературной деятельности старался писать о чем-то особенном, «чтобы это не было похоже на нашу жизнь» (Ф. 1712. Оп. 1), за что его тогда же резко критиковал А.А. Фадеев. И в 1924 г. выходит первая книга рассказов Ставского «Прошли», а сам он избирается в правление Северо-Кавказской ассоциации писателей. Растет и его профессиональное мастерство — рассказ о событиях гражданской войны в Крыму «Сильнее смерти» (1927) отличается реалистичностью и выразительностью языка и будет неоднократно переиздаваться. Однако сам Ставский считал, что в литературу он пришел лишь в 1928 году с выходом его книги очерков «Станица», отразившую острую борьбу на Кубани в период хлебозаготовок, участником которой являлся писатель, уже тогда предостерегавший местные власти от перегибов в этом вопросе. Ставский гордился тем, что его книга использовалась на местах как практическое пособие по организации хлебозаготовок.

Следующее заметное произведение Ставского — повесть «Разбег» (1930) — живой рассказ о проведении коллективизации на Северном Кавказе, свидетелем которой он являлся. Ряд критиков считает, что именно Ставскому удалось наиболее убедительно показать борьбу классов в ходе коллективизации, а ведь на эту тему тогда писали и другие знаменитости. «Разбег» имел большой успех у читательской аудитории, а Н.Ф. Погодин даже отмечал, что своей книгой автор «помогал партии разобраться в процессах, происходивших в станице».

Наиболее зрелым произведением Ставского считается повесть «На гребне» (1934), посвященная непростой жизни в уже коллективизированной деревне. И снова стремление автора не уклоняться от противоречий колхозной реальности привлекло к его повести внимание читателей и критики. В то же время Ставский осуждал своих коллег, заходивших в критике недостатков, по его мнению, слишком далеко. Упрекая Ф. Панферова за его ошибки в романе «Бруски», Ставский писал: «Второе серьезное возражение — о голоде… "По стране шагает голод…" и т. д. Это, Панферов, неверно. Не так это было. Что, у нас в Москве был голод, в Ростове был голод, в Харькове был голод, в Киеве был голод? Чепуха это! А ты говоришь: "В городах, на тротуарах падали люди, как сваленные мухи…"… Зачем тебе писать эту неправду?» (Ф. 1712. Оп. 1).

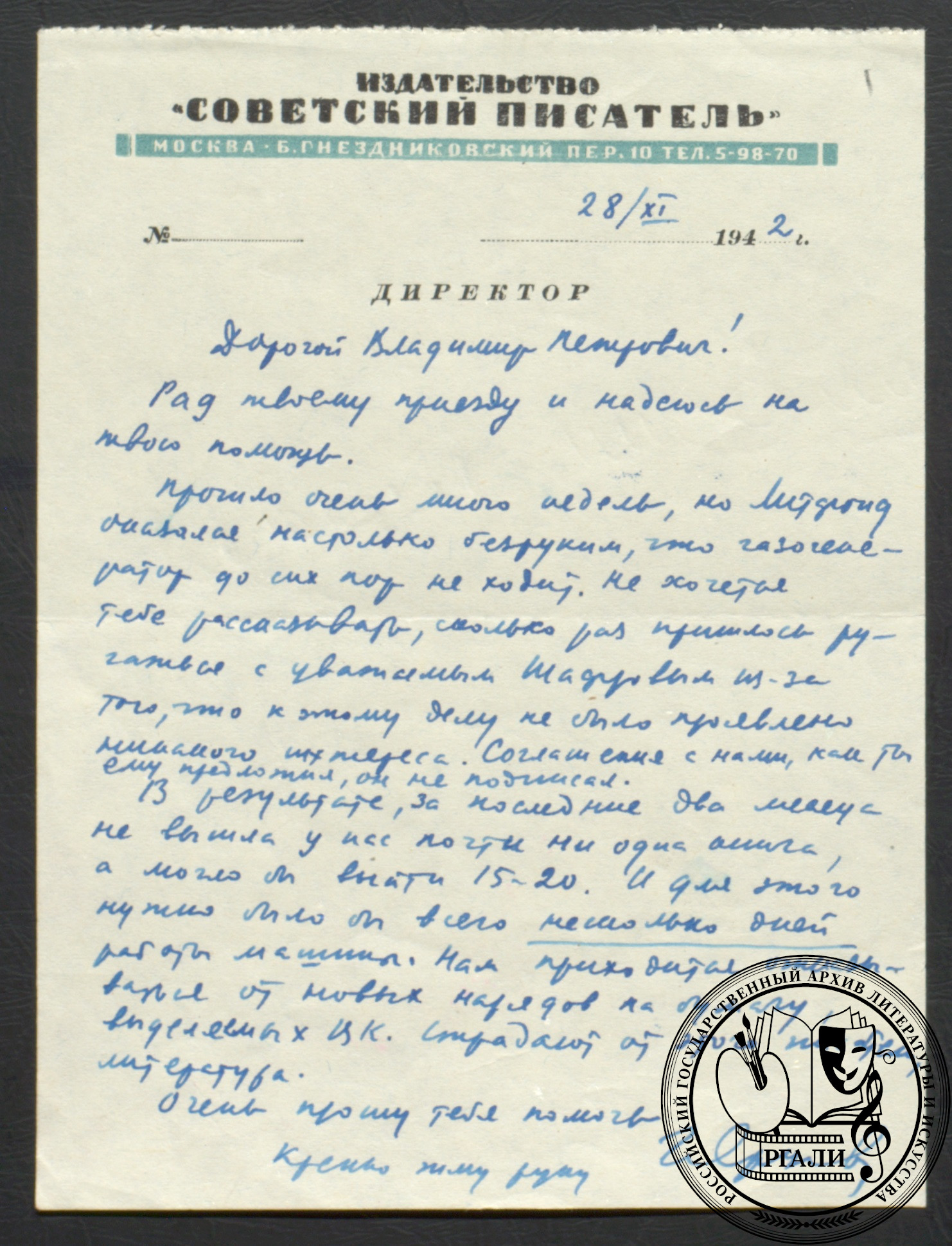

За некоторые произведения Ставскому «попадало» от руководства страны. Так, в 1943 году была подвергнута критике его книга рассказов «Фронтовые записи». В дневнике писатель отметил, что секретарь ЦК ВКП(б) А.С. Щербаков в беседе с ним назвал ее «серой», снижающей уровень советской литературы (Ф. 1712. Оп. 4). Но и сам Ставский отношению к себе был очень требователен. Так, одна из последних записей в дневнике за июль 1943: «Ну вот, мне и сорок четвертый пошел. А — пишу и работаю плохо! Когда же, наконец, я примусь за работу?» (Ф. 1712. Оп. 4). Не приходится сомневаться и в личной скромности писателя — в разговоре с А.А. Фадеевым он настаивает, чтобы его, Ставского, вычеркнули из списков на предоставление пайков (Ф. 1712. Оп. 4).

Возникшие в середине 1930-х новые творческие замыслы Ставского — написать о людях труда — были прерваны его включением в борьбу с усиливающимся фашизмом, в которой он и сложил свою голову...

* * *

Фонд 1712 В.П. Ставского в РГАЛИ включает 1012 дел. Составившие фонд документы были переданы в РГАЛИ вдовой писателя О.А. Соловьевой с 1949 по 1964 годы, последние документы поступили уже после ее смерти в 1969 году. Материалы Фонда дают представление об обширной литературной и общественной деятельности В.П. Ставского и включат различные виды документов - фотографии, переписку Ставского с В.В. Вишневским, А.А. Фадеевым, М.М. Пришвиным, А.С. Щербаковым, Л.З. Мехлисом, Р.С. Землячкой (есть письмо и от И.В. Сталина), выданные Ставскому удостоверения/мандаты, заявления различных лиц по вопросам деятельности Союза советских писателей, протоколы его заседаний, автобиографию писателя, его дневник, документы, связанные с историей коллективизации, партийными чистками, местную периодику, записные книжки Ставского 1920-40-х годов с записями дневникового характера, набросками к очеркам, текстами выступлений, информацией о поездках Ставского за границу, с набросками к фронтовым очеркам периода Великой Отечественной войны, телеграммы Ставскому Луи Арагона, Анри Мальро, Жана Ришара Блока, черновые материалы литературных произведений Ставского, воспоминания и выписки из дневников советских и японских участников боев на р. Халхин-Гол и многое другое.

Д.В. Маслов,

главный специалист РГАЛИ