Жизнь пережить, не поле перейти!

Не знаю до конца мне далеко-ли?..

Но, вспомнив прошлое на жизненном пути,

Я оглянусь на пройденное поле!..

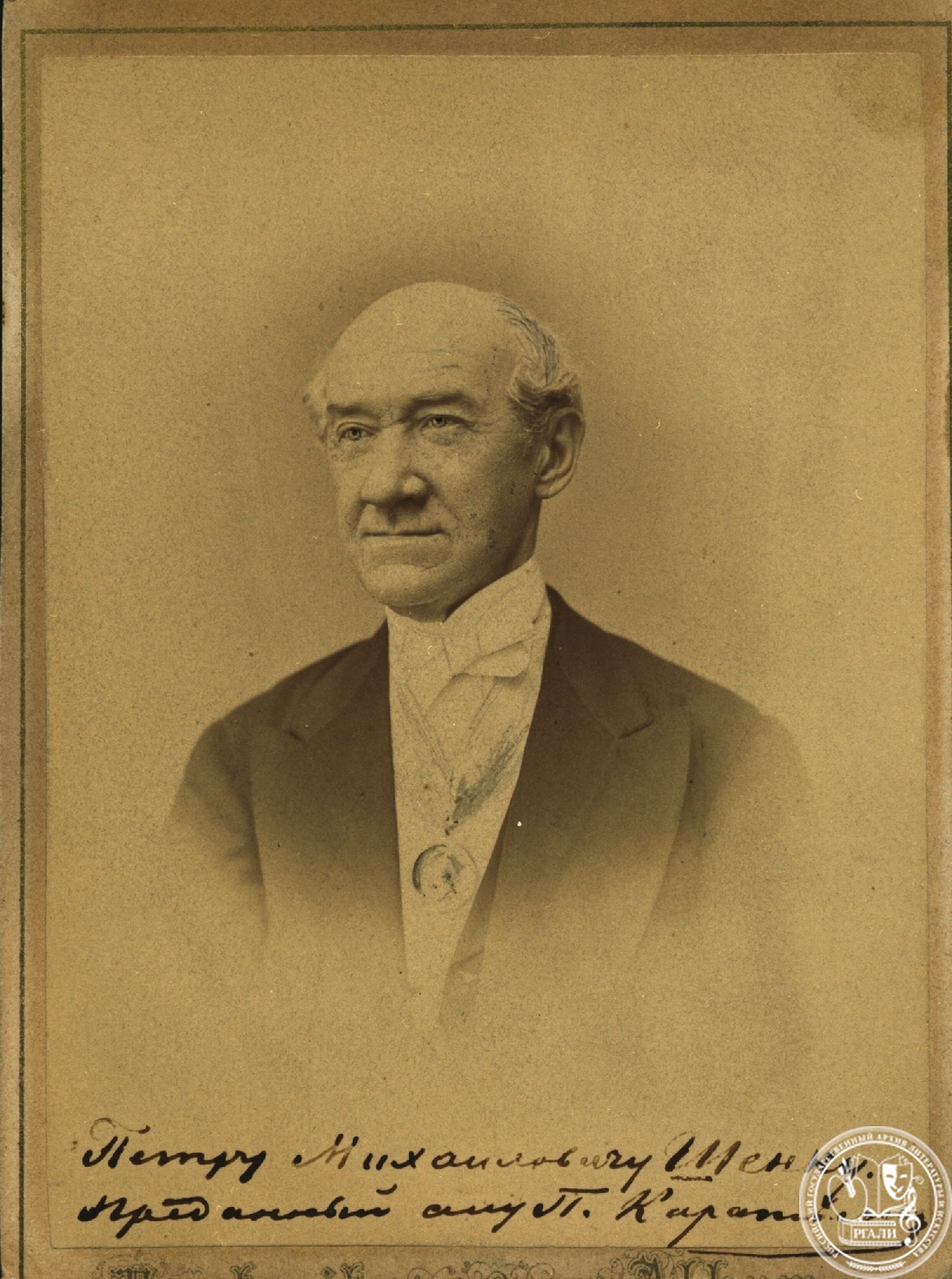

П.А. Каратыгин

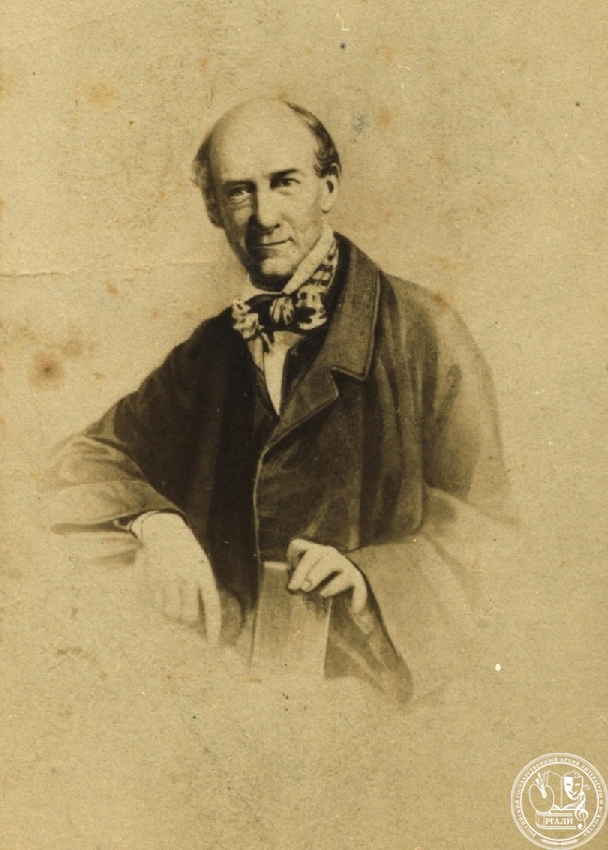

Сегодня имя Петра Андреевича Каратыгина мало что говорит большинству читателей, а ведь в XIX веке он был хорошо известен в театральных кругах. В своих воспоминаниях он написал: «Что может быть при жизни заманчивее, лестнее, приятней славы артиста? Тут же в минуту своего труда он получает и награду. Каждая новая, с успехом сыгранная им роль увеличивает его славу. Он ходит по цветам, его увенчивают лаврами, он окружен лаской восторженной публики - но всё это эфемерные награды. Что он оставляет после себя, великий артист? Ровным счетом ничего! Память! Но она развеивается, как только уходят в могилу современники! Художники, композиторы, писатели оставляют свои работы на суд потомства! Но что оставит сценический художник после себя? Как его оценят? Журнальные статьи? Чьи-то мемуары?».

«Давно, очень давно собирался я написать нечто вроде мемуаров, записок, или так называемую автобиографию. Между тем время уходило, а с ним вместе многое уже забылось, затерялось, изгладилось в моей памяти. Память старого актера — уезженная кляча! Какой дубовой прозы, каких свинцовых стихов не случалось перевозить ей в ее коловоротной работе», - именно так начинаются исторические записки, в которых подробно описана не только биография, но и нарисована картина современного Каратыгину театрального мира.

Появился на свет наш герой в актерской семье Андрея и Александры Каратыгиных, что в целом и определило его будущее. Образование получил в Петербургской театральной школе, сначала в классе балета, затем – на отделении драматической игры. Уже в старости вспоминал приключившуюся с ним забавную историю в годы обучения: «Первый балет, который балетмейстер Дидло начал приготовлять при мне, был «Ацис и Галатея». Его давали в Малом театре (Большой театр тогда еще не был возобновлен после пожара) 30-го августа 1816 года, в день тезоименитства императора Александра I. Мне назначено было изображать Меркурия и спускаться с самого верха. Честь довольно высокая, но не менее опасная. Помню я, как моя покойная матушка, узнав об этой воздушной экспедиции, пришла в неописанный ужас! Она боялась, чтоб я не сорвался со своего полета, или чтоб меня не ушибли. На генеральной репетиции меня, раба Божия, нарядили в полный костюм мифологического Меркурия; под туникой был у меня корсет с толстым крючком на спине; к этому крючку прицеплялись проволоки, на которых я должен был повиснуть; на голове была голубая шляпа с белыми крылышками, такие же крылышки были и на ногах; в руку дали мне золотой кадуцей и я приготовлялся к своему заоблачному путешествию.

Душа бедного Меркурия уходила в пятки и посланник богов, конечно, желал бы в ту минуту лучше провалиться сквозь землю (т. е. под пол), чем лететь на небеса. Но судьба отвратила от меня эту напасть. Я уж был повешен на крючок, меня подняли от полу аршина на три, как вдруг что-то на верху запищало, и Меркурий ни с места! Стоп машина! Она испортилась. Машинист Тибо полез на колосники (так называется верхний отдел сцены), суетился и кричал наверху, Дидло бесновался внизу, а я между ними висел, как баран, или как несчастная жертва, обреченная на заклание! Не помню, сколько времени я провисел между небом и землей, но наконец меня сняли с крючка, велели раздеться и сказали мне, что этого эффектного полета вовсе не будет.

Языческий Меркурий бросил свой кадуцей и, сняв шляпу, перекрестился обеими руками! Вместо неба потом я попал в воду; мне приказано было одеться тритоном, подвязали мне чешуйчатый рыбий хвост, надели на голову зеленый длинноволосый парик и поместили меня на заднем плане, в далеком море, в свиту Нептуна. Новая моя роль была и покойна и не опасна; мне тут было, как говорится, море по колено и в буквальном, и в аллегорическом смысле».

Зрелую актерскую карьеру Каратыгин начинал в амплуа героя-любовника, но всегда тяготел к водевилю, в котором он проявил себя еще и как писатель. Первый водевиль «Знакомые незнакомцы» был опубликован в 1830 году, за персонажами которого угадывались литераторы того времени. В комедийных и водевильных ролях играл Загорецкого в «Горе от ума» А.С. Грибоедова, Замухрышкина в «Игроках» Н. В. Гоголя, Фон Фонка в «Холостяках» И. С. Тургенева. Также был занят и в своих водевилях – Сен-Феликс в «Чудаке-покойнике, или Таинственный ящике», Клейстер в «Булочной» и др.

С 1832 по 1838 годы Петр Андреевич заведовал драматическим классом Петербургской театральной школы, где учился и сам – этот период можно назвать золотым временем учебного заведения. В юном Мартынове-декораторе Каратыгин предугадал будущий талант, а его ученики П.К. Громов, А.М. Максимов, С.Я. Марковецкий и другие стали известными актерами.

В обществе прослыл острословом, чьи экспромты пользовались большой популярностью у современников. Помимо театра увлекался живописью, оставив после себя несколько картин: портрет Гоголя и других деятелей русской культуры и искусства, с которыми был хорошо знаком.

В 1872 году начал публиковаться как мемуарист в журнале «Русская старина», понемногу обнародуя свои «Воспоминания». 1 марта 1873 года исполнилось пятидесятилетие служения П.А. Каратыгина на русской сцене. В этот день ему была Всемилостивейше пожалована золотая медаль с надписью: «за отличие» для ношения на шее на Андреевской ленте. Артисты трупп: драматической русской, оперной и балетной почтили юбиляра поздравительным адресом; господин Поль Дево и господин Толлерт, от лица артистов французского и немецкого театров, тоже поздравили Петра Андреевича. В клубе художников по инициативе И. П. Мижуева и М. И. Семевского был дан торжественный обед, на котором юбиляру были поднесены драгоценные серебряные сервизы — подарок от публики. Тосты, заздравные речи, стихи и оркестр музыки придали этому празднеству много веселости и одушевления. Торжеством юбилея как бы закончилась его артистическая и театрально-литературная деятельность: с каждым годом реже и реже видала его публика на сцене, тем не менее, всегда благосклонно относилась к любимцу старого поколения. Каратыгин не льстил современным требованиям ее вкуса и потому его бенефисы не привлекали зрителей многочисленных, зато между этими немногими всегда бывали просвещеннейшие представители высшего общества. Редкий из бенефисов Каратыгина не удостаивался присутствия его Высокого покровителя — Государя Императора. Монаршее внимание было до последней минуты престарелого артиста его отрадою и утехою.

Последняя пьеса «Козел отпущения» была опубликована в 1878 году, за год до его смерти.

* * *

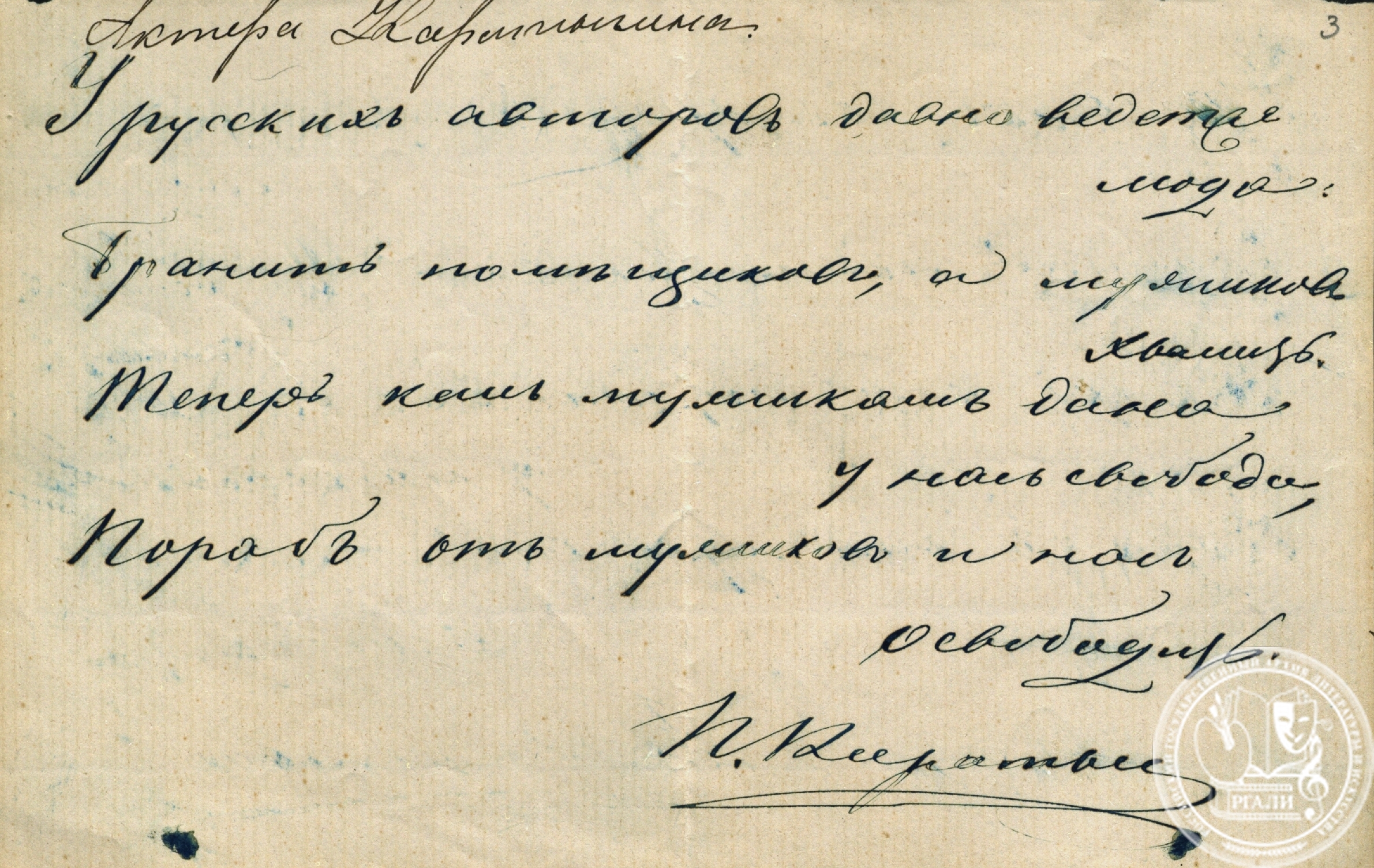

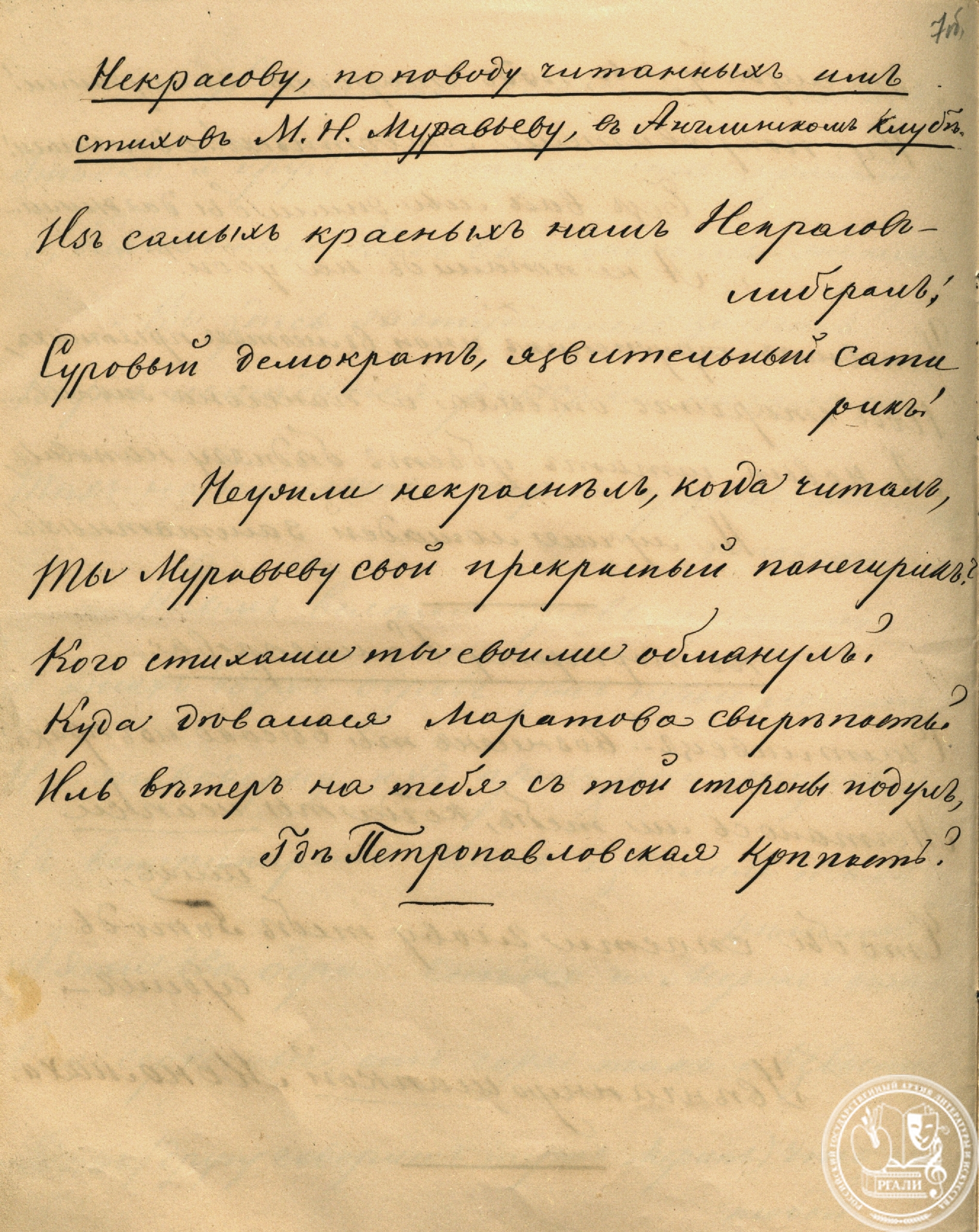

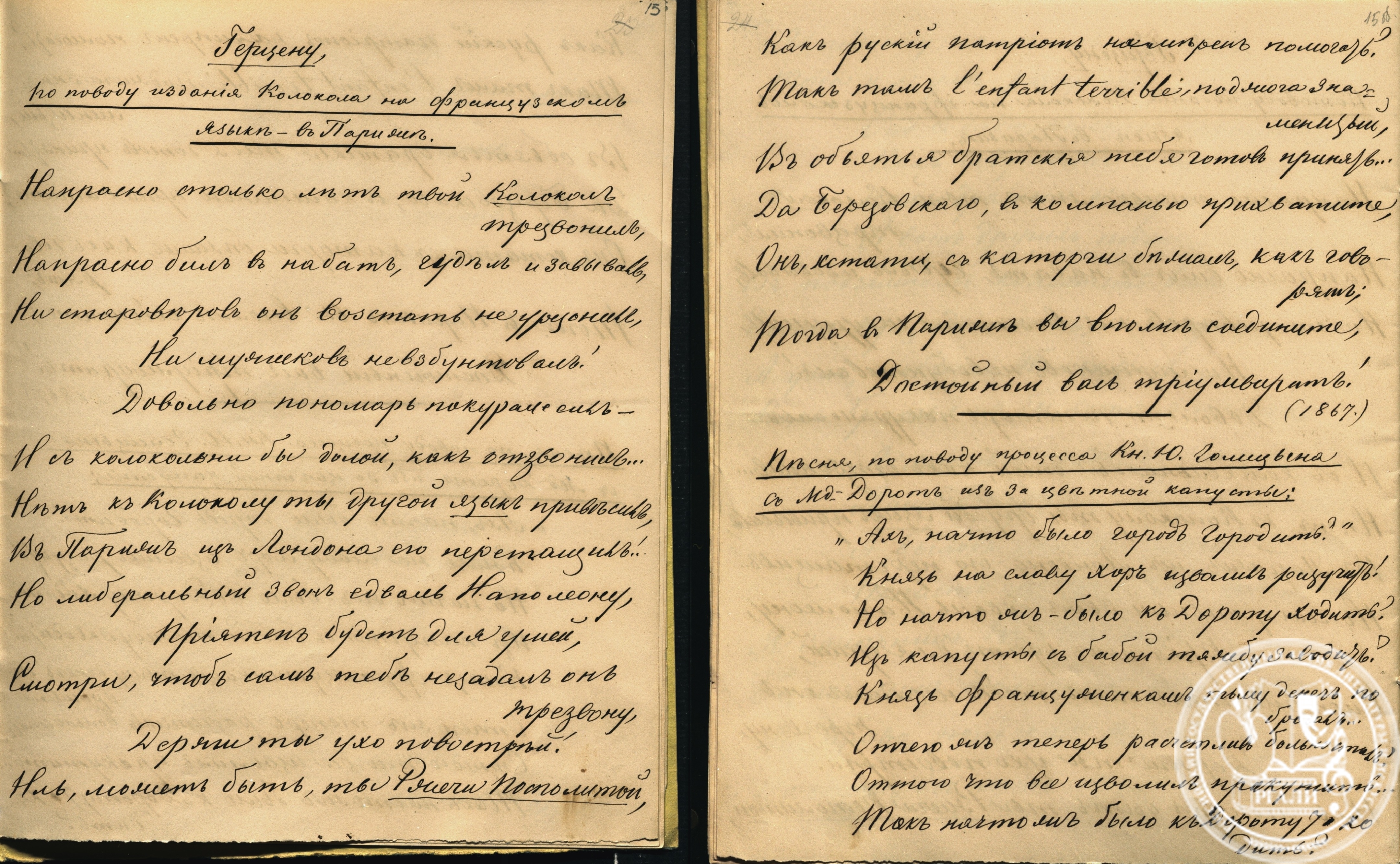

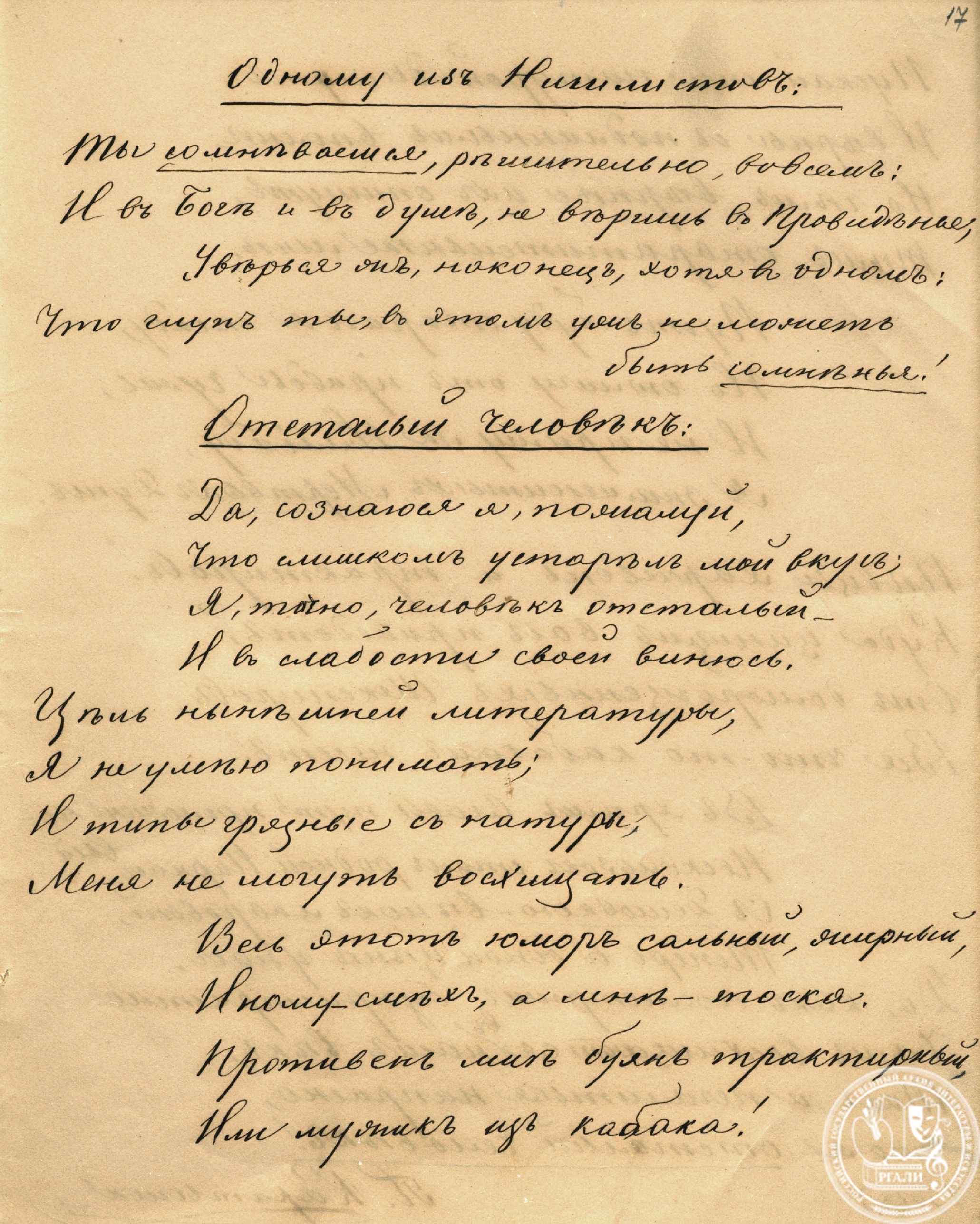

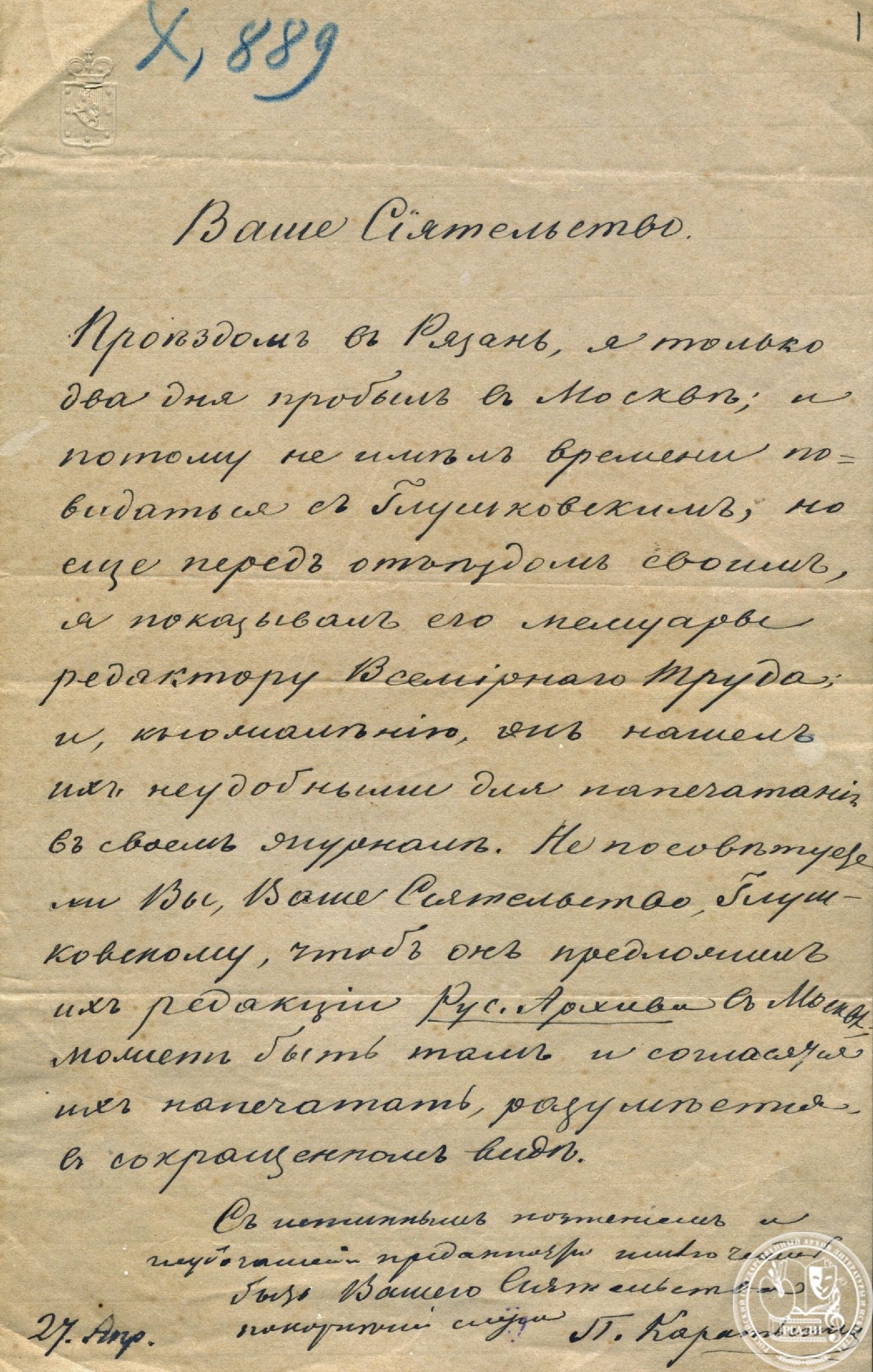

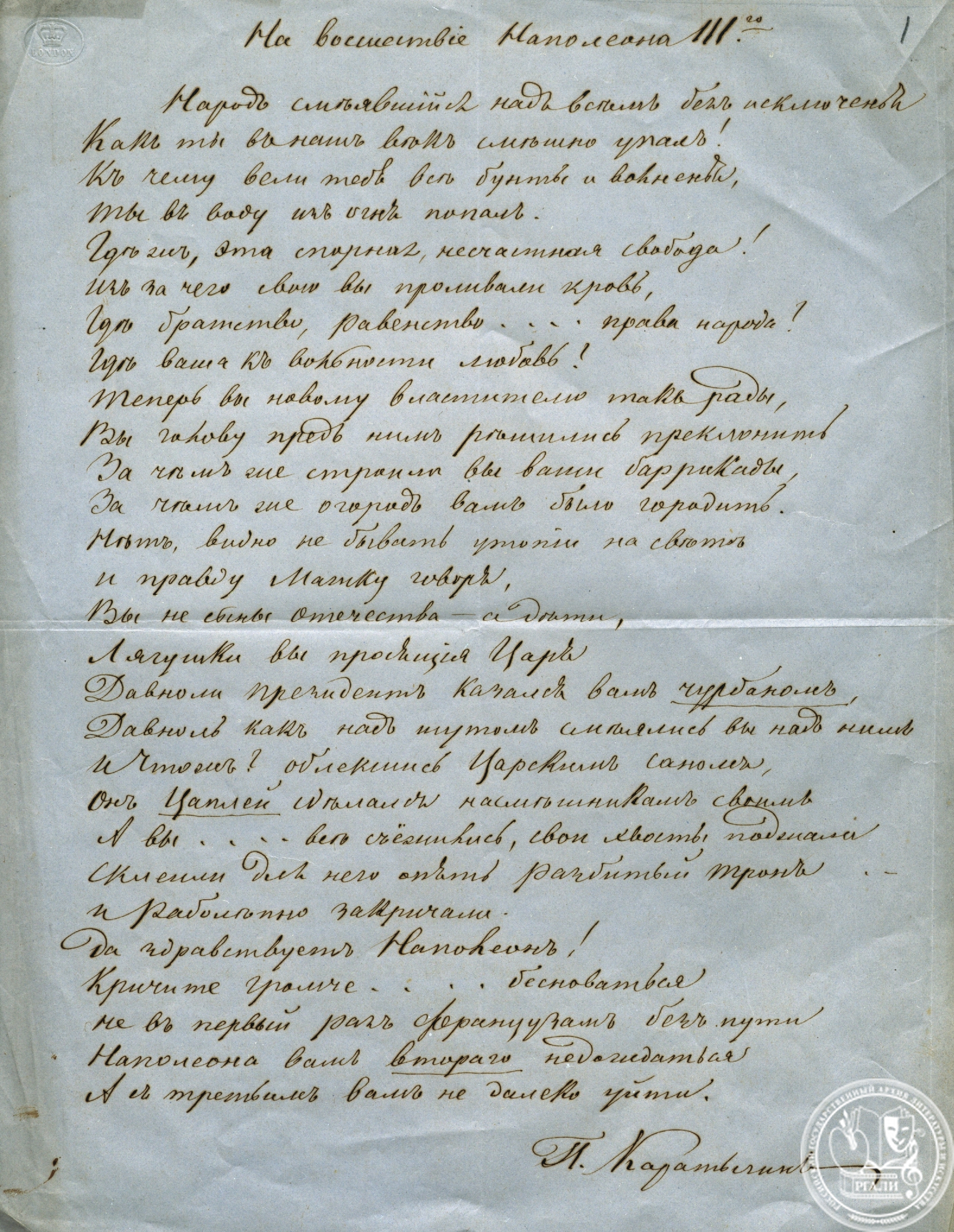

Документы Петра Андреевича Каратыгина поступили в ЦГЛА из Государственного литературного музея. Фонд 1953 (1840 – 1871 гг.) состоит всего из 12 единиц хранения, но они представляют немалый интерес для исследователей жизни и творчества Петра Андреевича. Это его стихотворения, комедии, драмы, а также переписка, воспоминания и портреты актера. Помимо этого, документы водевилиста содержатся в фондах П.А. и П.П. Вяземских, литератора и переводчика В.М. Лазаревского, публициста и критика С.Н. Худекова, писателя В.Г. Лидина, артистов П.И. Орловой-Савиной, А.А. Яблочкиной, П.П. Гайдебурова, Московского государственного театра оперетты, Главного управления по контролю за репертуаром при Комитете по делам искусств при СНК СССР и др.

Ельцова Н.Ю.

Начальник отдела РГАЛИ