«Вспоминаются послевоенные годы, Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Я — на театроведческом факультете. А на соседнем актёрском — Людмила Касаткина, сразу же ставшая легендой послевоенного ГИТИСа. Не было тогда особенно ярких красок, не было ещё лиц, с которых уже совсем сошли бы тревога, забота, печаль. Но Люда Касаткина была светлым лучом ГИТИСа, который освещал и согревал промёрзшие стены, и не надо было ей ярких нарядов; едва она появлялась — возникал праздник. Праздник был в распахнутых глазах Люды, задорно, весело, дерзко смотрящих на мир. Праздник был в её звонком смехе, в её живом подвижном характере, в её милой ласковой общительности, в её необыкновенной красоте. Мы, привыкшие к кирзовым сапогам, военным гимнастёркам, отвыкли от красоты, от женственности… А тут Люда Касаткина, с копной летящих светлых волос, с удивительно русским лицом — человек вроде бы прямо противоположный войне, как будто бы и не изведавший её горести, что было, конечно, не так — горестей в её семье хватало. Но сколько в Люде было очарования, готовности к счастью, необыкновенной радости от того, что она занимается любимым делом!..». (Из воспоминаний Инны Люциановны Вишневской).

Действительно, детство Людмилы Ивановны было непростым, хотя самые страшные лишения обошли ее семью. Впоследствии она вспоминала: «Было у нас середняцкое хозяйство: корова с теленком, лошадь с жеребенком, три овцы, три поросенка, двадцать кур. В один день у нас все это забрали. Угроза быть сосланными в Сибирь была вполне реальной, и тогда в одну ночь все из деревни сбежали... Во тьму... В неизвестность... В Москву... Началась эпоха мытарств, скитаний, горя и малых радостей... После многих испытаний мы получили на троих (а вскоре родился и четвертый “жилец” — мой брат Леонид) в Борисоглебском переулке двенадцатиметровую комнату в глубоком подвале с одним окном под потолком. Нас заливал то дождь, то тающий снег. В этих подвалах прежние хозяева дома — князья Оболенские — держали хлам, люди здесь не жили...».

Когда началась Великая Отечественная война, семья Касаткиных не покинула Москвы. И для юной Люды настоящим спасением в те тяжёлые и страшные времена стали занятия в Студии художественного слова Московского городского дома пионеров. О своих педагогах, двух Аннах, — Бовшек и Шнейдер — актриса отзывалась с большим теплом: «Это они научили нас забывать о голоде, который все мы, дети военной Москвы, ощущали постоянно, и отдавать весь вечер Пушкину. Да, самое главное было для Анны Владимировны — не разучить и грамотно прочесть стихи Александра Сергеевича, а сделать так, чтобы мы полюбили их на всю жизнь! Мы забывали о войне, о том, что надо повторить программу завтрашнего выступления в госпитале, о том, что уроки не сделаны, — мы забывали все, мы жили Пушкиным!»

Уже тогда Касаткина знала, что всей душой желает стать артисткой и в 1943 году подала документы на актерский факультет ГИТИСа. На экзаменах она так прекрасно и страстно прочла «Итальянскую сказку» Максима Горького, что некоторые члены приёмной комиссии украдкой вытирали слезу.

На третьем курсе Людмила познакомилась со студентом режиссёрского факультета Сергеем Колосовым, будущим знаменитым режиссёром, который впоследствии стал её мужем, и с которым вместе она прошла через всю жизнь. Пара была так предана друг другу, что друзья в шутку называли их «Колосаткиными», настолько они сроднились.

Верность Касаткиной своей семье, своей профессии стала капитальной чертой всей ее жизни. После окончания учёбы она поступила в труппу Центрального театра Советской Армии и выступала на его сцене почти 60 лет. В первые годы — в основном в лирико-комедийном амплуа, когда исполняла роли молодых весёлых и жизнерадостных девушек. А затем грандиозный успех принесла актрисе первая же роль в кино: она сыграла Леночку Воронцову в фильме Александра Ивановского и Надежды Кошеверовой «Укротительница тигров» (1954). Интересно, что придя на пробы, Касаткина не надеялась получить роль, поскольку тогда ей часто отказывали из-за нестандартной внешности. Актриса рассказывала: «Мое круглое лицо как бы не вязалось с амплуа киногероини, а по своим лирическим данным я вроде бы на лирическую героиню тянула. На “Ленфильме” мои пробы увидели два режиссёра, собиравшиеся ставить фильм о цирке. Они искали героиню, которая бы имела “цирковое” лицо. Как у меня. Круглое и смешное». Режиссёры не ошиблись: фильм имел невероятный успех, его показали в 54 странах мира, в том числе во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля, на котором Касаткина была в числе представителей советской делегации. Красотой и талантом Людмилы был покорён даже Жерар Филип, осыпавший артистку комплиментами.

Свои лучшие роли Людмила Ивановна сыграла в фильмах мужа, Сергея Колосова. В качестве режиссёра он дебютировал в 1959 году, сняв психологическую мелодраму «Солдатское сердце». А через год Сергей Николаевич взялся поставить на телевидении «Укрощение строптивой» Шекспира. На роль Катарины он пригласил Касаткину, которая уже играла эту героиню на сцене ЦАТСА. О том, как актриса справилась с телевизионной ролью, можно судить по такому факту: на 2-м Международном фестивале телевизионных фильмов в Монте-Карло ей присудили первый приз — «Золотую нимфу».

Фильм «Укрощение строптивой» стал первой совместной работой мужа и жены, а в дальнейшем Касаткина, помимо работы с другими режиссёрами, снялась ещё в тринадцати картинах Сергея Колосова. Затрагивая тему такой «семейственности», Людмила Касаткина говорила: «Обыватели думают, что все по блату, если муж режиссер. Но ведь из 11 фильмов (1960 — 1995) я ни одного ему не завалила. Рязанов однажды сказал: “Конечно, если бы у меня была такая жена, как у Колосова, я бы тоже сделал потрясающие картины”. Это его упрекали в том, что жена помогает уровень держать. А я считаю так, что если сложился творческий союз людей, учившихся у одного педагога и верящих в одну идею (то есть психологическую разработку, изучение материала эпохи, времени, людей) и такой союз выигрывает, — это гордость. Я что, его опозорила? Когда я слышу такие разговоры (“Касаткиной повезло, муж снимает”), во мне рождается еще больший азарт. Желание победы. Не злость». Режиссёр не боялся использовать талант своей жены зачастую совершенно в противоположных ролях. Благодаря мужу Людмила Касаткина сыграла на экране очень разные, яркие женские характеры, совершенно непохожие женские судьбы. В 1979 году вместе с мужем она создала творческую мастерскую на актёрском факультете ГИТИСа, которая просуществовала 12 лет и дала профессиональной сцене десятки актёров.

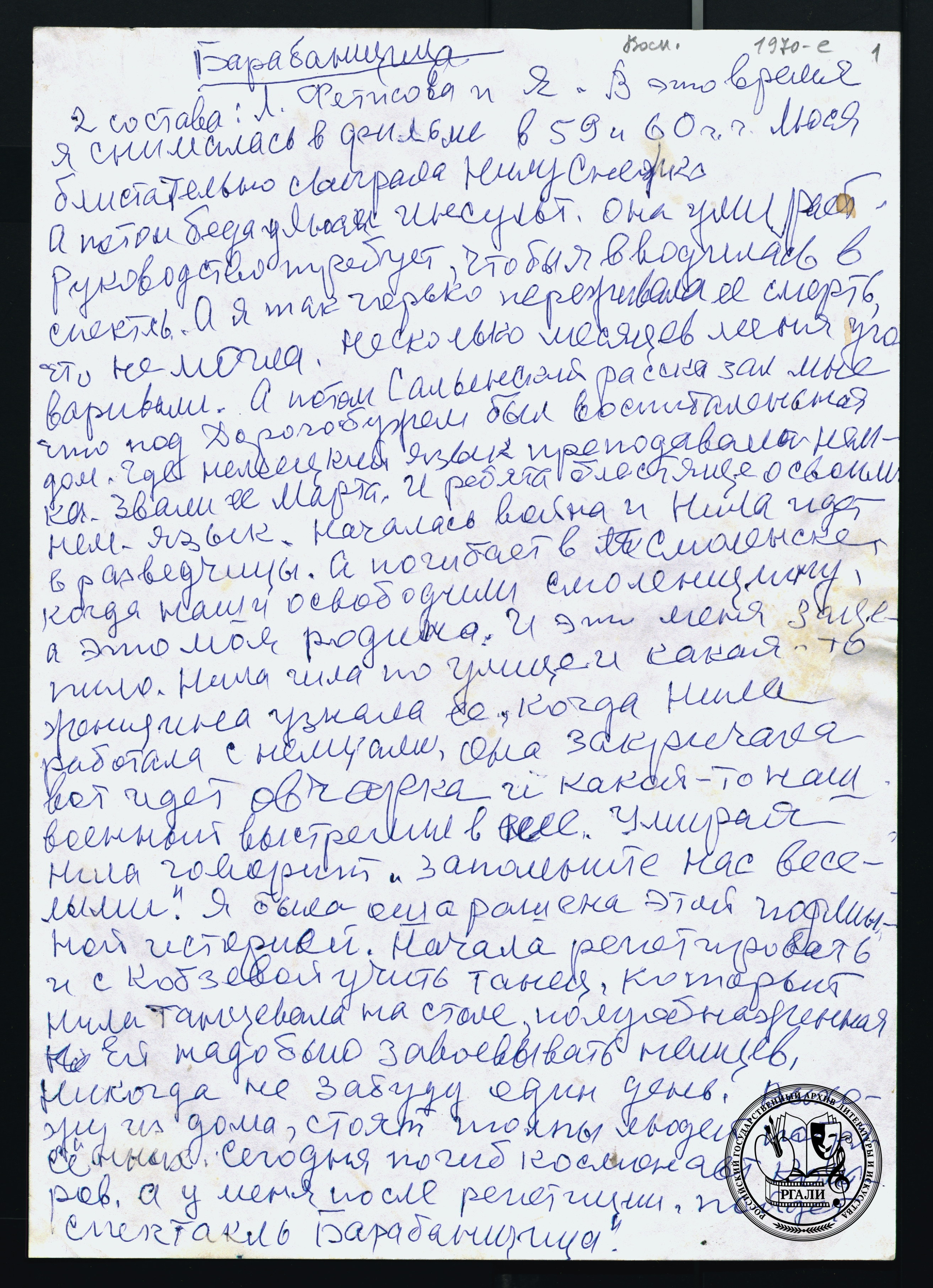

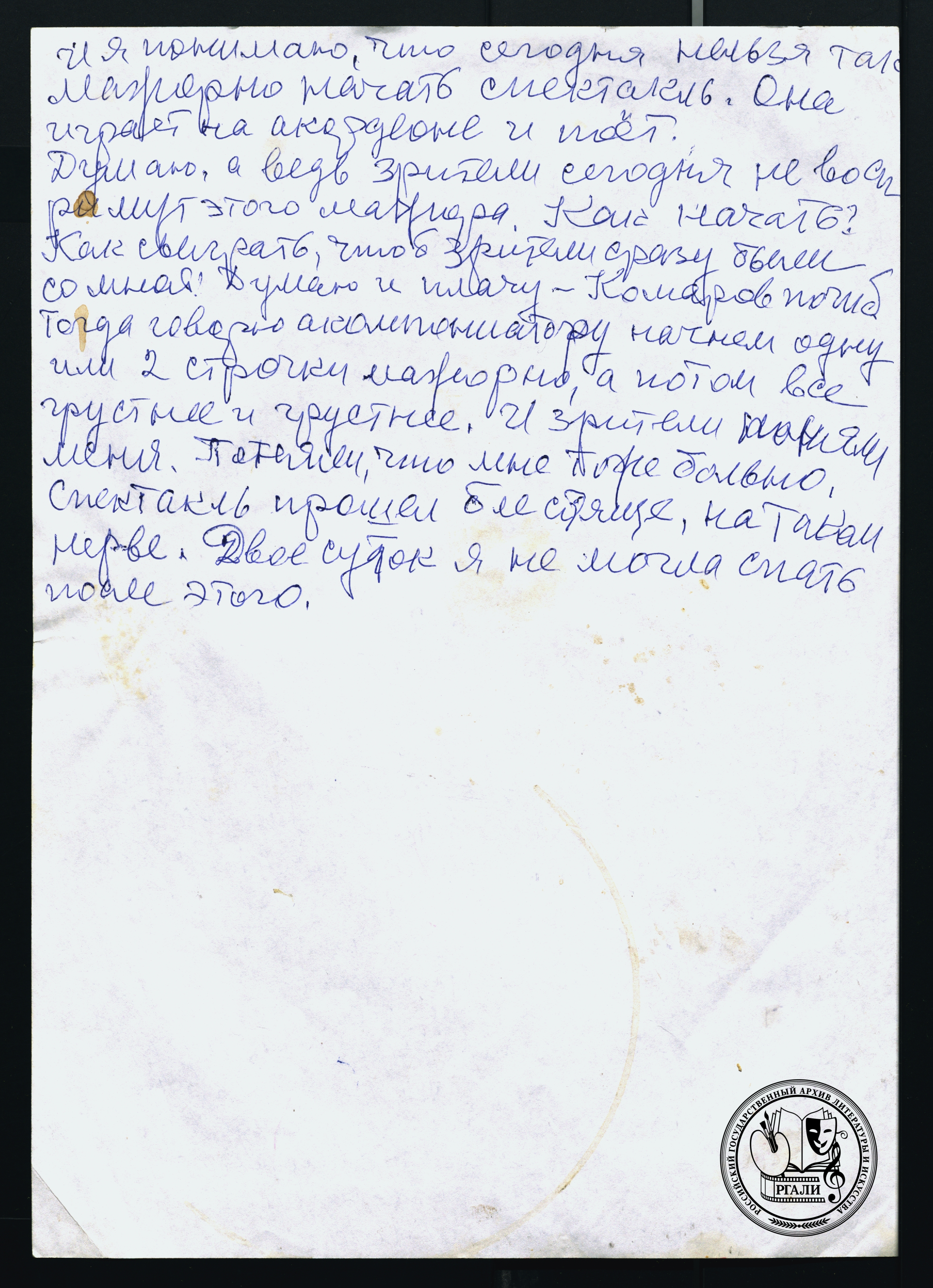

И всю свою жизнь Людмила Касаткина называла себя в первую очередь театральной актрисой: «Я люблю театр больше, чем кино… Театр дарит актеру счастье искать всегда, каждый день. Театр — это ежедневный экзамен, и ты обречен на провал каждый раз, когда твое сердце, твои нервы промолчат, когда ты на минуту позволишь себе подумать, что можно механически повторить то, что было найдено вчера. Театр дарит счастье вечно искать путь к правде. За эту трудную близость с правдой человеческой жизни я навсегда люблю театр».

* * *

Фонд Л.И. Касаткиной хранится в РГАЛИ под номером 3344 и включает 184 единицы хранения за 1936—2009 годы. Документы, вошедшие в него, были переданы в архив самой актрисой.

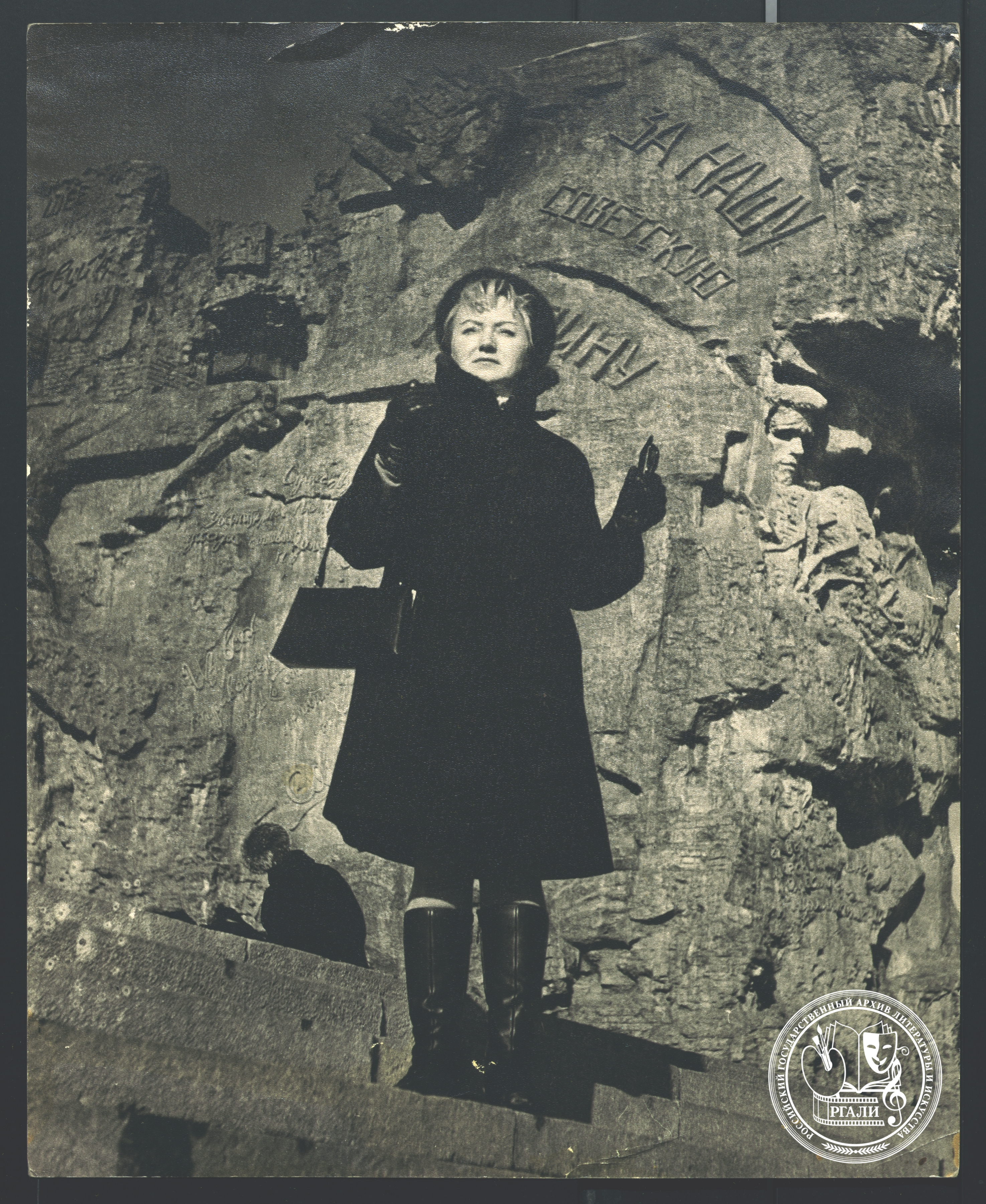

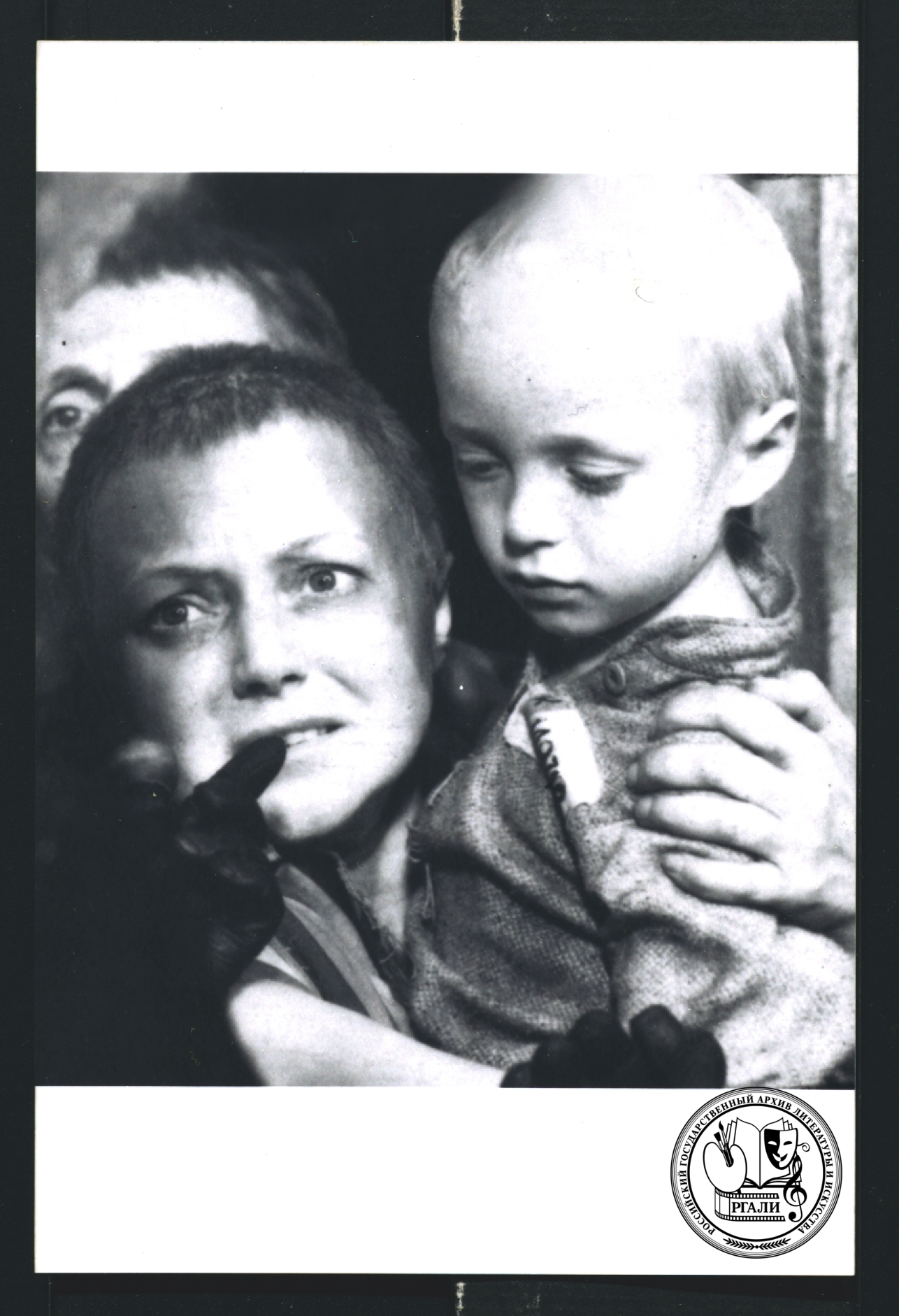

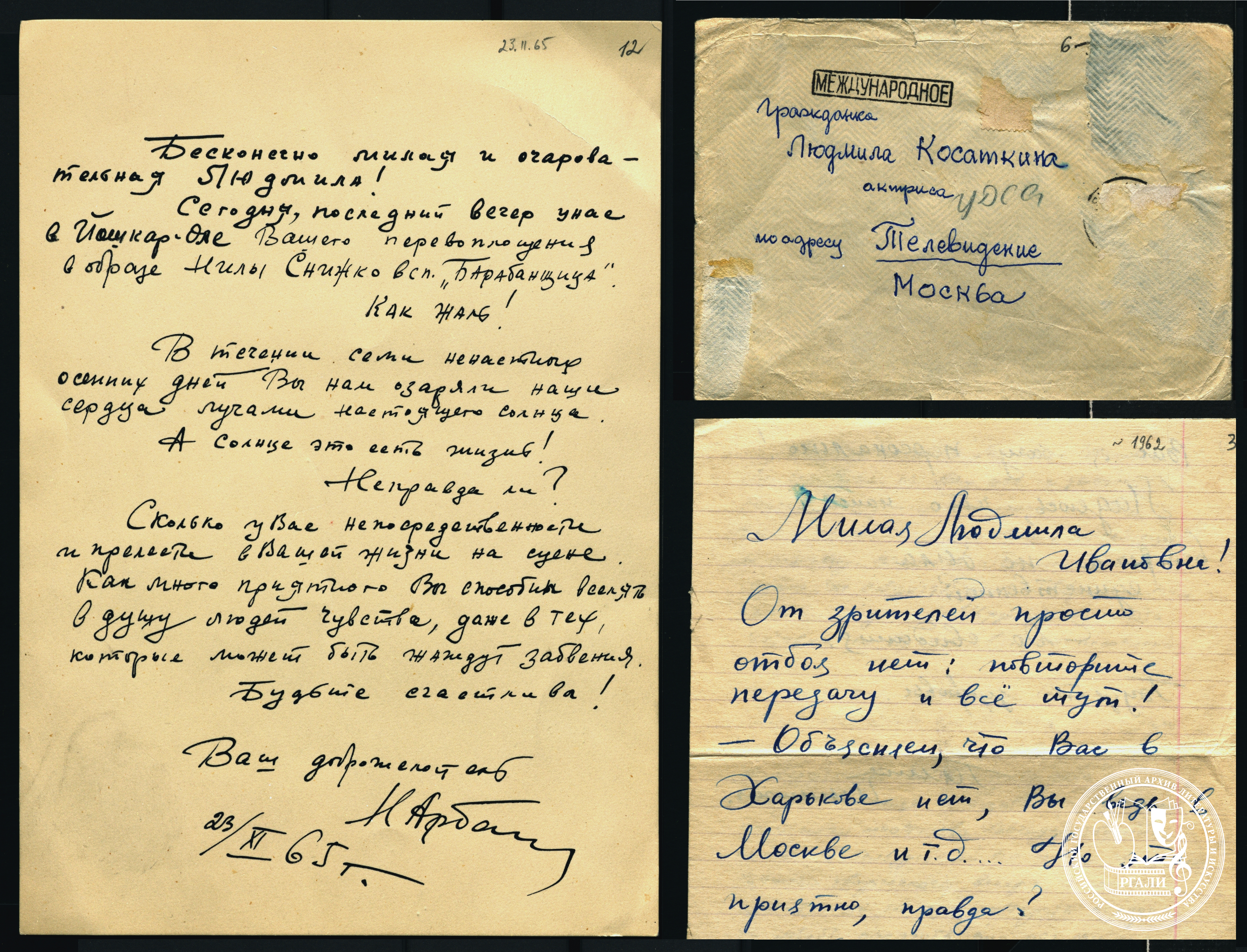

Материалы творческой деятельности, в первую очередь представлены фотографиями в ролях из двадцати пяти спектаклей ЦАТСА и фильмов, а также снимками рабочих моментов съёмок и актёрских проб. Есть в фонде и рукописи воспоминаний и выступлений Касаткиной, статьи и интервью, опубликованные в советских и зарубежных журналах и газетах. Среди авторов писем к актрисе — режиссёры А.В. Бурдонский, В.М. Горрикер, А.А. Калягин; писатели Г.И. Горин, Л.Г. Зорин; композитор Т.Н. Хренников и другие. Немало здесь и писем и телеграмм государственных и партийных деятелей, известных артистов, учреждений и зрителей. В раздел биографических и изобразительных материалов вошли фотографии (индивидуальные и вместе с российскими и зарубежными деятелями культуры), статьи и заметки о жизни и творчестве актрисы, программы спектаклей и фильмов, афиши творческих вечеров, удостоверения о награждении и многое другое.

В.А. Васенкова,

главный специалист РГАЛИ